Article original publié en anglais le 16 octobre 2020 par Simina Mistreanu et Roxi Pop sur le site de The Independant. Pour accéder à la version originale :https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-uighur-xinjiang-forced-abortion-imprisonment-beijing-xi-kazakhstan-b1072127.html?fbclid=IwAR0vEsu97ekbWrdzIxYe4l677Fz8L1FzbK-fpIhOpCtAccxp8gojEpWhiC8

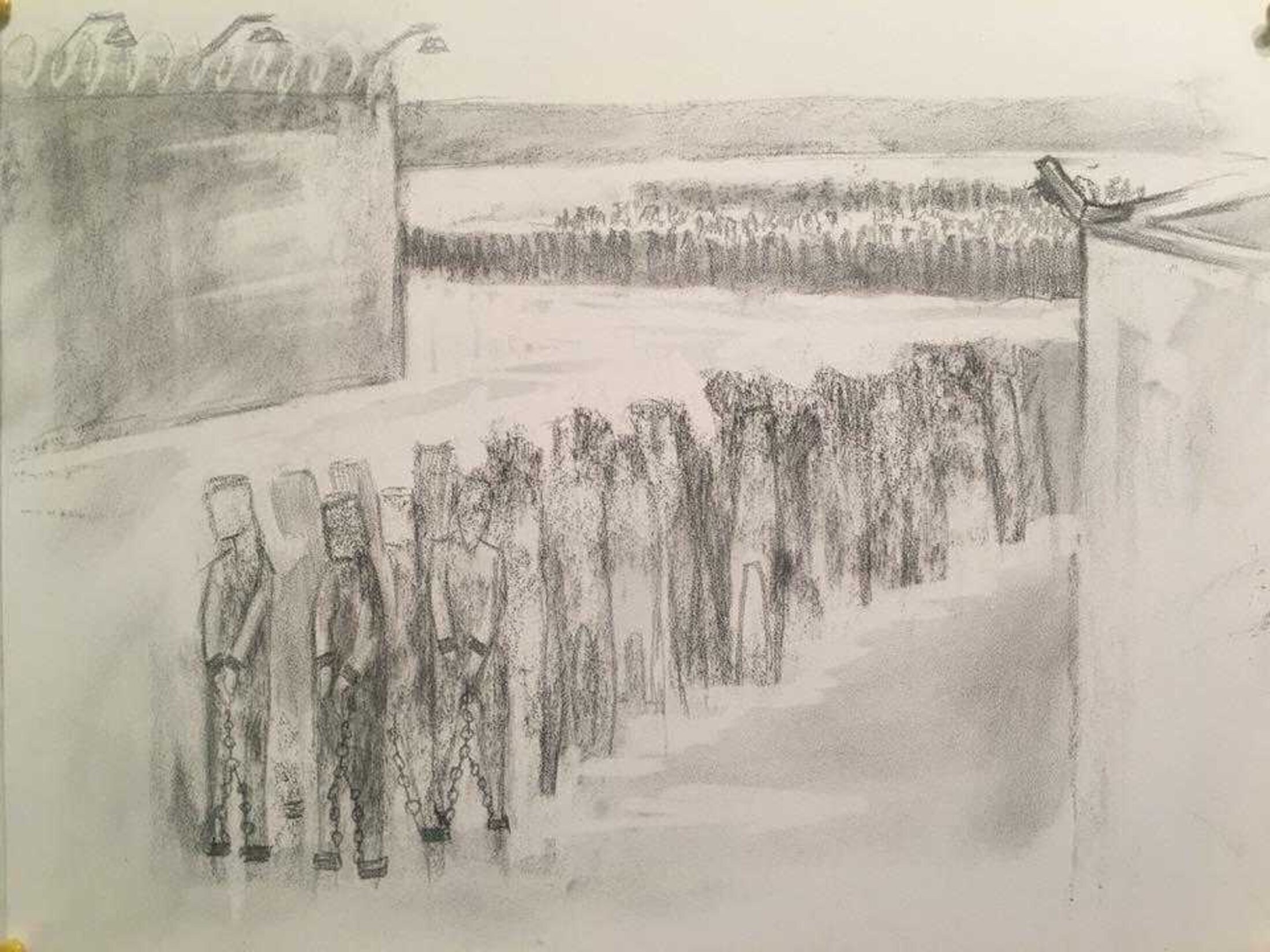

Agrandissement : Illustration 1

Faites-vous avorter - ou votre famille va souffrir, dénoncez votre religion ou un gardien de prison va vous battra, dit-on aux femmes. Mais sans se laisser décourager par les menaces constantes, elles tiennent tête à Pékin pour dénoncer ce cauchemar dystopique.

Le 25 décembre 2017, vers minuit, la police s'est rendue au domicile de Gulziya Mogdin, dans la région du Xinjiang, à l'ouest de la Chine. Ils l'ont conduite à l'hôpital. Mogdin savait qu'un examen médical était la première étape d'un processus par lequel des personnes appartenant à des minorités ethniques comme elle, une Kazakhe, étaient forcées par le gouvernement chinois de se rendre dans des camps d'endoctrinement politique. Mogdin, 39 ans, s'était installée au Kazakhstan pour vivre avec son mari, un citoyen kazakh. Mais plus tôt dans l'année, la police chinoise lui avait demandé de repasser la frontière chinoise avec ses deux enfants issus d'un précédent mariage.

Cinq jours avant la visite de la police, Mogdin avait découvert qu'elle était enceinte. Sa grossesse est également apparue lors de l'examen médical. Le lendemain, dit-elle, les autorités ont commencé à faire pression sur elle pour qu'elle se fasse avorter. Elle a résisté, disant qu'elle ne pouvait pas mettre fin à la grossesse sans le consentement de son mari. Le mois suivant, Mogdin a été convoquée au bureau de l'administration locale. Un fonctionnaire lui a dit que si elle refusait de se faire avorter, son frère serait tenu responsable. Craignant que son frère ne soit enfermé à cause d'elle, elle a cédé. Elle a avorté le 5 janvier.

Mogdin fait partie des milliers de femmes du Xinjiang qui sont visées par la campagne chinoise pour l'assimilation des minorités ethniques par des méthodes telles que l'internement massif, les séparations familiales, la limitation de la langue et de la religion, le travail forcé et les avortements et stérilisations forcés. Des familles sont séparées de force, des documents gouvernementaux semblant montrer que des milliers d'enfants ouïghours sont laissés sans parents, selon Adrian Zenz, un éminent chercheur du Xinjiang.

Le Xinjiang, une région riche en ressources de la taille de l'Iran, abrite environ 11 millions de Ouïghours, une minorité de langue turque, ainsi que des Kazakhs, des Huis, des Tatars et d'autres minorités à prédominance musulmane. Le gouvernement chinois a lancé cette campagne multidimensionnelle en 2016, après que des affrontements ethniques et des attaques sporadiques imputées aux Ouïghours aient secoué la région au cours des années précédentes. Selon Pékin, ces politiques sont nécessaires pour enrayer le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme religieux. Mais les survivants des camps d'internement, les groupes de défense des droits et les gouvernements étrangers affirment que des personnes sont attrappés arbitrairement pour des raisons telles que la prière, les voyages à l'étranger ou l'interdiction d'applications telles que WhatsApp sur leur téléphone. Les experts estiment que plus d'un million de membres de minorités ethniques ont été placés dans des camps d'internement depuis le début de la campagne.

Trente-neuf pays, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne, ont condamné la semaine dernière la Chine pour sa politique au Xinjiang. Cette décision a suscité une réaction vive de Pékin, qui a accusé les nations de diffuser "de fausses informations et un virus politique" et de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine.

Alors que la campagne menée au Xinjiang prend de plus en plus d'ampleur au niveau international, la situation des femmes est également devenue un sujet de préoccupation majeur. Les femmes, ainsi que leurs maris, frères, pères et fils, sont enfermés dans des camps d'internement, où les survivants ont fait état de passages à tabac, d'abus, de médicaments forcés et de stérilisations. En outre, le gouvernement a mis en place des politiques visant à réduire le taux de natalité dans la région, les gouvernements locaux étant encouragés à implanter des dispositifs intra-utérins (DIU) et à procéder à des stérilisations à grande échelle, selon un rapport publié en juin par M. Zenz. En 2018, 80 % de tous les stérilets implantés en Chine l'ont été dans le Xinjiang, bien que la région ne représente que 1,8 % de la population du pays. En conséquence, le taux de natalité au Xinjiang a chuté de 24 % l'année dernière, contre 4,2 % au niveau national, selon les statistiques officielles.

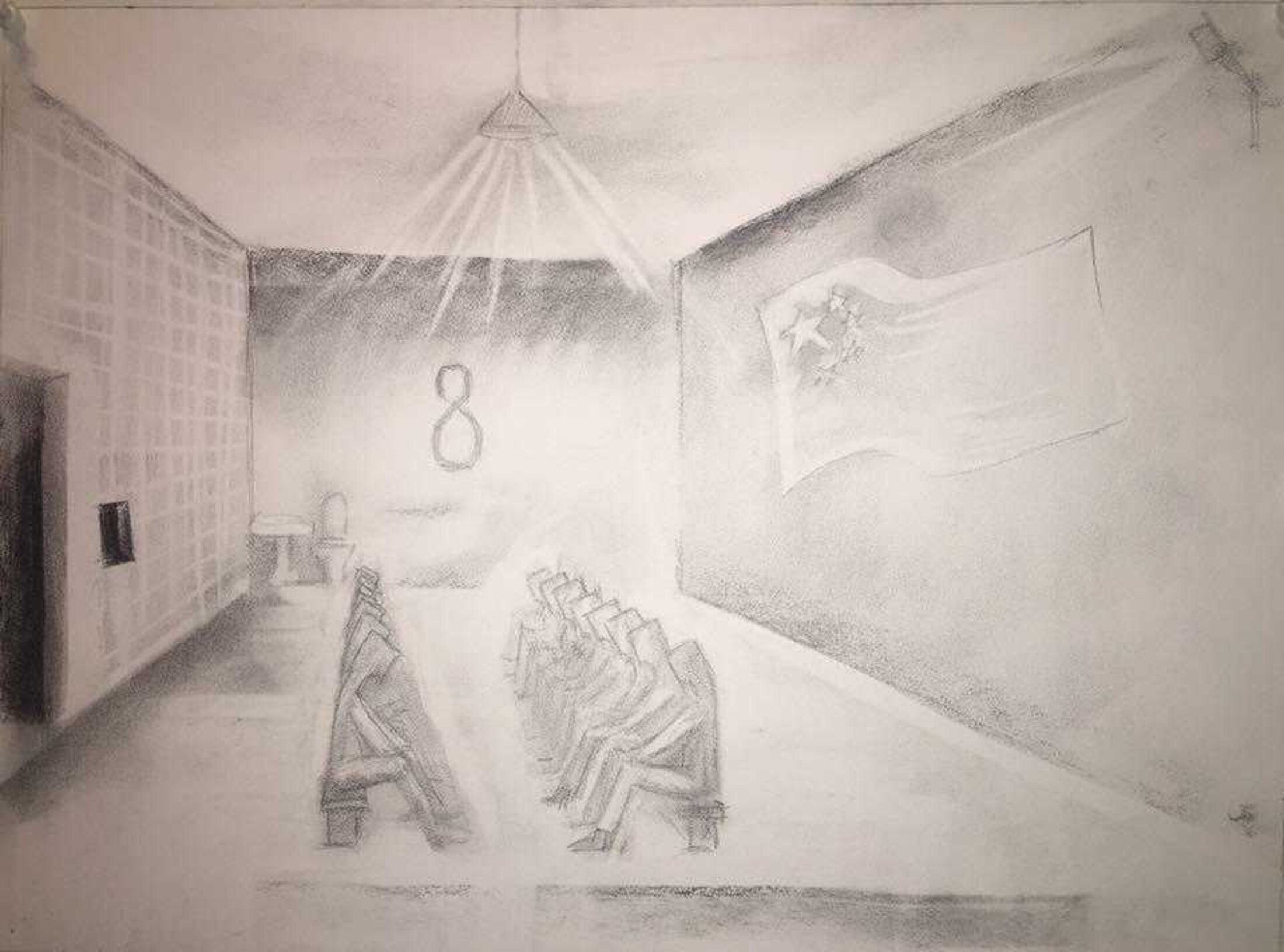

Agrandissement : Illustration 2

Mais en même temps, les femmes du Xinjiang se dressent de plus en plus contre Pékin. Mogdin fait partie des nombreuses femmes kazakhes et ouïghoures qui, après avoir fui la Chine, ont parlé de leurs épreuves pour tenter de demander des comptes au pays.

"Je peux dire que la douleur de la perte est toujours là ; elle n'a pas encore disparu", dit Mogdin à The Independent. Elle est rentrée chez elle dans l'est du Kazakhstan en mai 2018, après quatre mois de détention à domicile au cours desquels son mari, Aman Ansagan, a lancé un appel au gouvernement kazakh, à l'ambassade de Chine, aux ONG et aux journalistes, pour tenter d'obtenir sa libération. Le couple n'a pas réussi à concevoir une nouvelle grossesse, et cherche à poursuivre la Chine pour l'avortement forcé.

Pour Zumret Dawut, une femme d'affaires de Urumqi, capitale du Xinjiang, des mois cauchemardesques ont commencé, tout comme pour Mogdin, par une visite à l'hôpital. Dawut dit avoir été convoquée au poste de police local à la fin du mois de mars 2018. La police l'a interrogée sur ses voyages, ses appels téléphoniques et ses virements bancaires liés à une entreprise d'import-export qu'elle dirigeait avec son mari pakistanais. Ils l'ont retenue toute la nuit.

Agrandissement : Illustration 3

Le lendemain matin, ils l'ont conduite à un hôpital local où, selon Dawut, plusieurs femmes ouïghoures étaient alignées, accompagnées de policiers. L'hôpital a recueilli ses données biométriques, notamment des enregistrements vocaux, des échantillons de sang, des scanners de l'iris et des radiographies. Ensuite, elle a été conduite dans l'un des camps d'endoctrinement politique du Xinjiang, que le gouvernement chinois appelle "centres de formation professionnelle ».

Dawut raconte à The Independent qu'à l'intérieur du camp, elle partageait une cellule étroite avec 27 autres femmes. Chaque jour, on les emmenait dans une "salle de classe", où elles étudiaient le chinois mandarin et l'idéologie du président Xi Jinping tout en étant assises sur le sol froid en béton. "Chaque jour, en quittant la salle, on nous demandait : "Y a-t-il un Allah ?" dit Dawut. "Le premier jour, je ne voulais pas dire non. Le garde a utilisé une matraque en plastique pour me frapper et m'a demandé : "Pourquoi ne réponds-tu pas ?" J'avais peur d'être battu, alors j'ai dit, 'Non, il n'y a pas de réponse. Allah est resté dans mon cœur."

Un soir, pendant le dîner, Dawut a partagé sa ration de pain avec une prisonnière âgée qui souffrait de diabète. Le lendemain soir, elle a fait de même. Soudain, sorti de nulle part, deux gardes sont venus et ont commencé à la battre. Elle a crié : "Allah !" A quoi un des gardes a répondu : "Si ton Allah est si grand, appelle-le et laisse-le te sauver." Dawut dit qu'on lui a donné de force un médicament inconnu, qui avait un effet tranquillisant. Elle dit que les femmes de son camp étaient divisées en trois catégories, en fonction de l'infraction retenue contre elles: être religieuse, avoir des antécédents de voyage ou des parents à l'étranger, ou avoir les applications interdites telles que Facebook ou WhatsApp sur leurs téléphones. Parmi celles-ci, le fait d'être religieuse était considéré comme l'infraction la plus grave.

« Le gouvernement chinois veut remodeler la femme ouïghoure afin de conquérir complètement la nation ouïghoure, mais c'est impossible à faire, en raison du témoignage des survivants des camps »

Zubayra Shamseden, projet ouïghour sur les droits de l'homme

Dawut a été libérée après que son mari pakistanais ait fait appel à plusieurs reprises à son ambassade et au bureau de la sécurité publique à Urumqi et ait menacé de parler à des journalistes étrangers. Le couple et leurs trois enfants ont quitté le pays et se sont finalement installés en Virginie, aux États-Unis. Mais avant de pouvoir quitter le Xinjiang, Dawut dit qu'elle a été condamnée à une amende pour avoir eu un troisième enfant et a été forcée de subir une stérilisation.

Bien que les histoires de Mogdin et Dawut ne puissent être vérifiées de manière indépendante, elles sont en accord avec les témoignages d'autres personnes qui ont échappé au Xinjiang. La région elle-même est étroitement contrôlée, et les responsables de la sécurité de l'État empêchent les journalistes étrangers de parler aux habitants. Dawut a témoigné en septembre dernier lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York parce que, dit-elle, elle voulait aider d'autres femmes du Xinjiang dans sa situation.

Agrandissement : Illustration 4

Les femmes qui s'expriment illustrent le courage et l'espoir pour la cause du Xinjiang, déclare Zubayra Shamseden, coordinatrice de la sensibilisation chinoise au Projet des droits de l'homme ouïghour (UHRP). "Le gouvernement chinois veut remodeler la femme ouïghoure afin de conquérir complètement la nation ouïghoure, mais c'est impossible à faire, en raison du témoignage des survivants des camps", dit Shamseden. "Ces femmes sont si courageuses, si pleines d'espoir. Elles vivent encore dans la dignité".

Sophia, une femme du Xinjiang qui ne voulait pas que son vrai nom soit révélé parce que ses documents de résidence à l'étranger sont toujours en attente, a passé six mois et demi dans un camp d'internement dans sa ville natale parce qu'elle s'était rendue au Kazakhstan. Elle décrit un programme quotidien d'intimidation, d'ennui et de passages à tabac.

Sophia a montré à The Independent des documents médicaux disant qu'elle avait des organes internes gonflés suite à un traumatisme physique. Elle a également montré un reçu de 1 800 yuans (environ 200 livres sterling) pour la nourriture qu'elle a consommée à l'intérieur du camp, qu'elle a dû payer. Sophia dit que raconter son expérience est traumatisant, mais qu'elle le fait dans l'espoir que cela empêchera d'autres personnes de partager le même sort.

"Je ne peux même pas dire que je les hais [mes oppresseurs] parce que j'ai vécu avec eux pendant un certain temps", dit-elle. "J'espère juste que ça va se terminer et que personne d'autre ne souffrira".