Cet article a été publié originellement en anglais le 15 février 2019 sur le site de Washington Post par la chroniqueuse Anne Applebaum. Pour accéder à la version originale : https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-west-ignored-crimes-against-humanity-in-the-1930s-its-happening-again-now/2019/02/15/d17d4998-3130-11e9-813a-0ab2f17e305b_story.html

Parce que j’écris des livres sur l’histoire soviétique et que j’en parle souvent à un public américain ou européen, je suis souvent obligée de faire face au problème de l’indifférence occidentale. Pourquoi, me demande-t-on encore et encore, les diplomates britanniques qui étaient au courant de la famine intentionnelle subie par l'Ukraine de 1932-1933 n'ont-ils rien fait pour l'arrêter ? À l’époque, l’Église catholique était également consciente que des millions de citoyens soviétiques mouraient parce que l’État de Joseph Staline avait confisqué leur nourriture. Pourquoi n'a-t-elle pas encouragé les Européens à envoyer du grain?

…

Tout comme moi, beaucoup sont intrigués et horrifiés par l’histoire de Walter Duranty, alors correspondant du New York Times à Moscou, qui a couvert l’histoire de la famine ukrainienne, alors qu’il savait que cela se produisait. Beaucoup sont impressionnés quand ils lisent à propos de Gareth Jones, le journaliste indépendant gallois qui a dit la vérité sur la famine mais qui n’a pas été cru. Le contraste entre eux est tellement fascinant qu’un nouveau film («Mr. Jones») a été tourné à leur sujet, plus de 80 ans après la mort de Jones.

Habituellement, lorsqu'on me demande pourquoi on a ignoré Jones ou pourquoi le ministère des Affaires étrangères du Vatican et du Royaume-Uni ont gardé le silence, j’explique que 1933 était également l’année de la montée en puissance d’Adolf Hitler en Allemagne; les rédacteurs en chef étaient donc distraits. Les diplomates craignaient déjà d'avoir bientôt besoin de Staline comme allié. Des «réalistes» tels que l'homme politique français Édouard Herriot - il fit un voyage en Ukraine en août 1933 et déclara qu'il n'avait pas trouvé la faim, mais « un jardin en pleine floraison » - voulaient que leurs pays commercent avec la Russie. En outre, l’Ukraine, une lointaine république soviétique, était un endroit qui paraissait étranger et sans intérêt pour les habitants de Londres, Paris et New York. La plupart d’entre eux estimaient sans doute qu’ils ne pourraient pas faire grand-chose pour les personnes qui y souffraient.

Le public auquel je m'adresse est parfois insatisfait de ces réponses. Ils veulent parler de la complicité de la gauche ou du New York Times, ou ils veulent blâmer le président américain de l'époque, Franklin D. Roosevelt. Mais blâmer les autres est facile. Bien plus difficile, pour eux et pour moi, est d’admettre quelque chose de plus profond : C'est exactement la même indifférence et le même cynisme qui existent aujourd'hui.

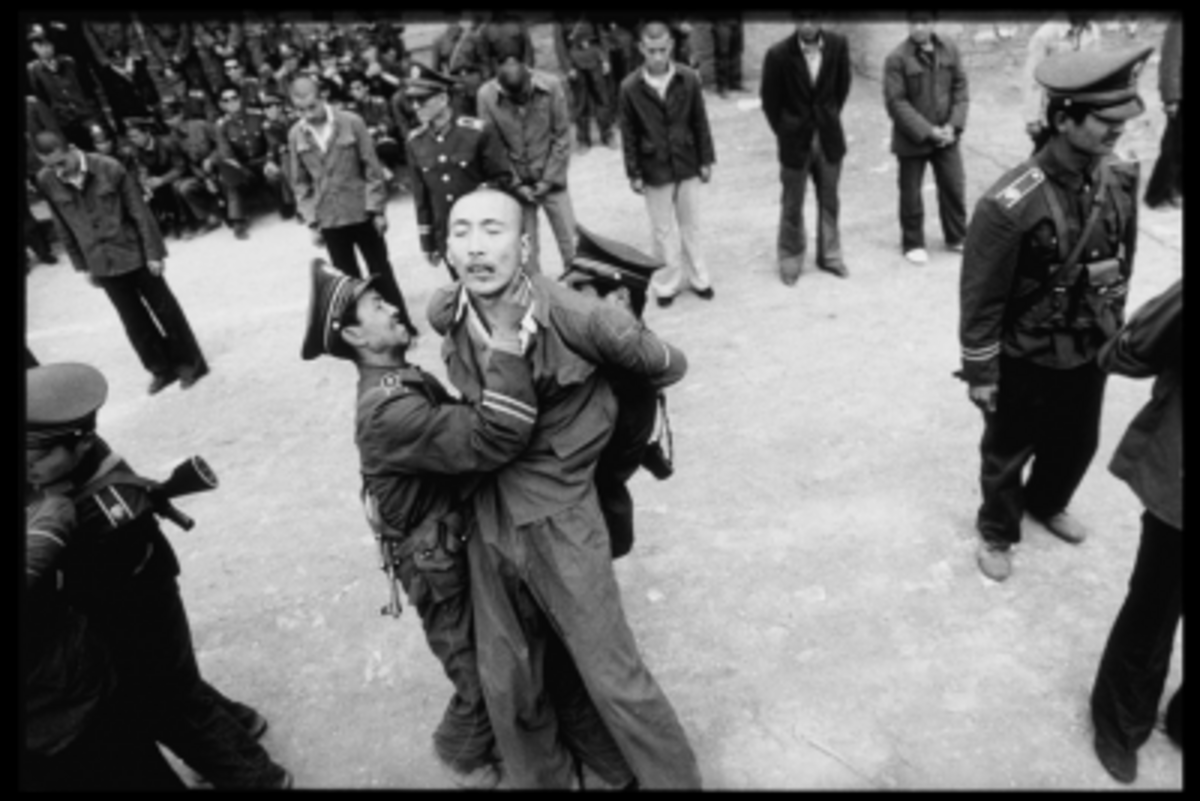

Oui, l'Occident a détourné les yeux dans les années 1930, lorsque les gens mouraient de faim. Mais l’Occident a fait de même en 2019, refusant de voir les camps de concentration de la province chinoise du Xinjiang. Ces camps ont été conçus pour supprimer les Ouïghours, une minorité ethnique musulmane dont le statut en Chine ressemble à certains égards à celui des Ukrainiens de l’ancien URSS. Comme les Ukrainiens qui ne voulaient pas être soviétisés, les Ouïghours ne veulent pas être complètement absorbés par l'État chinois. Comme les Soviétiques, les Chinois ont réagi par la répression. Les précédents dirigeants chinois ont cherché à submerger le Xinjiang avec des migrants d'ethnie chinoise, une tactique identique à celle utilisée contre les Tibétains. Plus récemment, l'État s'est durci, créant des camps où au moins 1 million de Ouïghours [vraisemblablement, beaucoup plus] sont soumis à un endoctrinement forcé destiné à éradiquer leur langue et leur culture.

En vérité, nous en savons beaucoup plus sur ces camps et sur la répression qui l’accompagne que quiconque en 1933 n’en savait sur la famine en Ukraine. Ils ont été abondamment décrits dans les médias du monde, notamment le New York Times et le Washington Post. Les organismes gouvernementaux les ont aussi étudiés. Le Parlement canadien a récemment publié un compte rendu de la répression des Ouïghours beaucoup plus complet que tout ce que Jones a jamais écrit. Le rapport est l’un des nombreux articles décrivant l’énorme programme de surveillance que la Chine a imposé au Xinjiang, en utilisant non seulement les anciens informateurs et les points de contrôle de la police, mais également l'intelligence artificielle, les logiciels espions pour téléphones et les données biométriques. Tous les outils qu'un futur État totalitaire plus grand pourra utiliser pour contrôler les citoyens sont actuellement testés au Xinjiang.

En vertu de la législation "terroriste" du Xinjiang, n'importe qui peut être arrêté pour n'importe quoi - pour avoir exprimé une allégeance à la culture ouïghoure, par exemple, ou pour avoir lu le Coran. Une fois à l'intérieur des camps de «rééducation», les personnes arrêtées sont obligées de parler en chinois mandarin et de réciter les louanges du Parti communiste. Ceux qui enfreignent les règles reçoivent des peines identiques à celles infligées aux prisonniers du goulag soviétique : «Ils m'ont mis dans une petite cellule d'isolement», a déclaré un ancien prisonnier cité dans le rapport canadien, “dans un espace d'environ deux mètres sur deux. On ne m'a pas donné à manger ni à boire, mes mains étaient menottées dans le dos et j'ai dû rester debout pendant 24 heures sans dormir. »

Comme dans les années 1930, il y a des explications au manque d’indignation du monde. Les rédacteurs de journaux sont attirés par des histoires plus importantes et plus immédiates. Les politiciens et les «réalistes» de la politique étrangère diraient qu'il y a des questions plus importantes dont nous devons discuter avec la Chine : Les affaires sont les affaires ; le Xinjiang est un pays éloigné d'Europe et d'Amérique du Nord ; cela semble étranger et sans intérêt. Rien de tout cela ne change le fait que dans un coin lointain de la Chine, un État totalitaire - du genre de ceux que nous dénonçons et condamnons tous à présent - a émergé sous une nouvelle forme. "Plus jamais?" Je ne pense pas: cela se produit déjà.

Sur l’auteure :

Anne Applebaum est chroniqueuse au Washington Post, historienne, lauréate du prix Pulitzer, professeure agrégée à l'Institute of Global Affairs, LES.