1. Les limites de la répertorisation des données et de la classification culturelle

OMG - Odd Mutant Gang, est un travail artistique questionnant, à travers un catalogue fictif, cette culture identificatrice, par une répertorisation des données et une classification identitaire. Partie intégrante du projet HDS - Human Digital System, cette pratique a pour point de départ un récit d’anticipation :

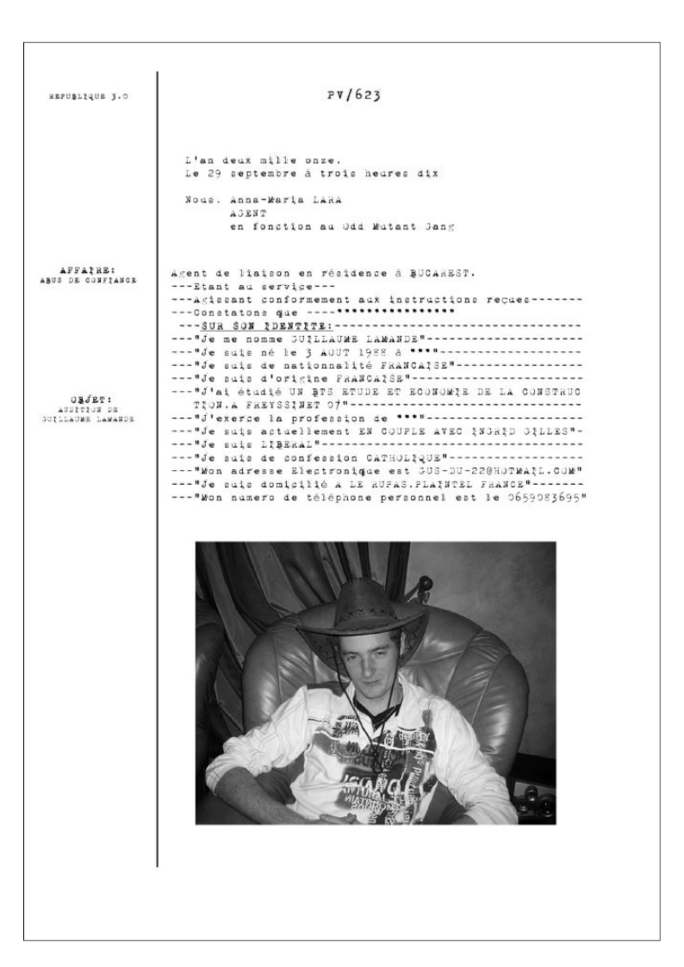

Agrandissement : Illustration 1

Nous pouvons traduire Odd Mutant Gang par Bande d’Étranges Mutants. Il illustre « ces types », réunis dans le catalogue et représentants un gang d’individus en permanente mutation interne et externe, ce qui les rend incohérents et curieux. Le crime qui leur est reproché a pour objet « l’abus de confiance ». Ces cent hommes ont été profilés pendant deux ans sans le savoir.

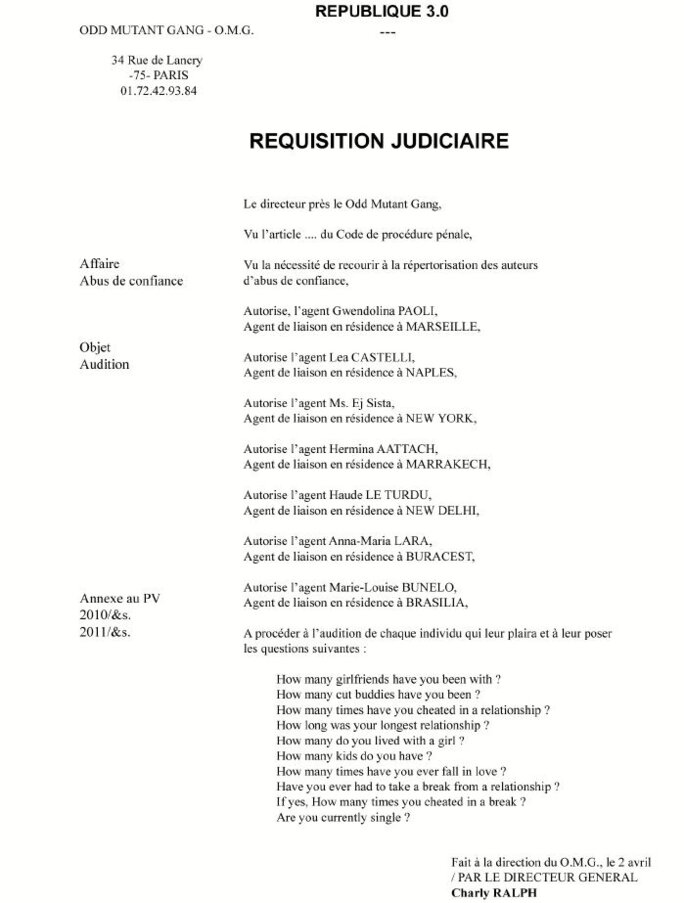

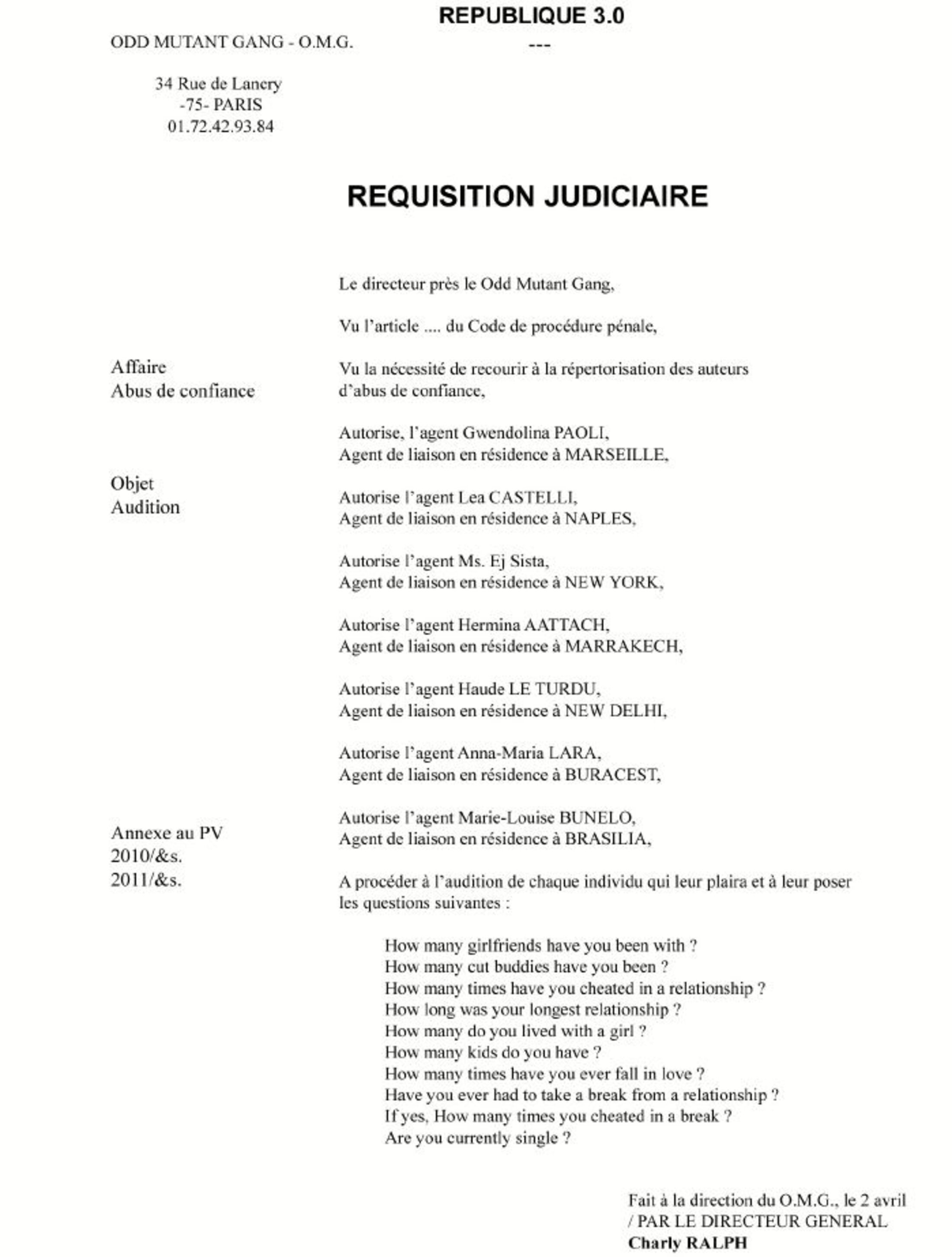

Ce catalogue puise son contenu au sein de deux référents, Facebook et le procès-verbal judiciaire. Facebook est utilisé pour son caractère fonctionnel et actuel. En effet, les répercussions de l’utilisation des réseaux sociaux sur notre vie quotidienne, permettent l’authentification avancée de la plupart des individus grâce à une pluralisation des identités numériques. Le procès-verbal est l’objet nécessaire à l’arrestation de ces individus, par les agents secrets. Le catalogue est composé d’une réquisition judiciaire, suivi de cent procès-verbaux. La réquisition judiciaire (fig.1) effectuée par le Directeur général Manolo Jacobs [1], a pour objectif d’autoriser sept agents à profiler, auditionner, puis répertorier les auteurs d’abus de confiance. Les dix questions qui devront être posées aux présumés innocents lors des auditions, sont jointes à cette réquisition judiciaire :

• Combien de copines as-tu eu ?

• Combien de plans sexuels as-tu eu ?

• Combien de fois as-tu trompé pendant une relation ?

• Quelle est ta plus longue relation amoureuse ?

• Combien de fois as-tu habité avec une fille ?

• Combien d’enfants as-tu ?

• Combien de fois es-tu tombé amoureux ?

• As-tu déjà fait des breaks pendant une relation ?

• Si oui, combien ?

• Es-tu actuellement célibataire ? [2]

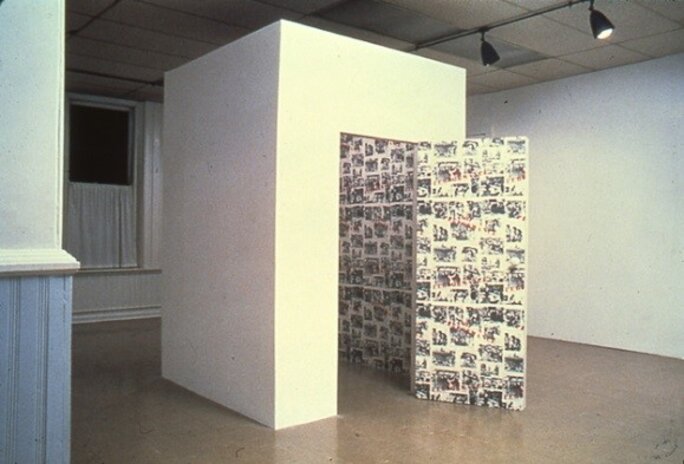

Agrandissement : Illustration 2

Les pages suivantes sont composées des procès-verbaux, présents sur une double page. Sur la page de gauche (fig.2), se dresse un procès-verbal où y apparaît : l'année de création, le jour, le mois et l’heure. Le nom de la personne ayant effectué ce procès-verbal, ainsi que sa fonction. Plus bas, l'identité de la personne auditionnée est déclinée par le biais de différentes informations comme : son nom et son prénom, sa date de naissance et son lieu de naissance, sa nationalité, son origine, les études effectuées, sa profession, son statut, son opinion politique, sa religion, son adresse électronique, sa domiciliation et son numéro de téléphone personnel. Tout en bas de la page, une photographie permet de visualiser la personne concernée. Enfin, sur la partie gauche de la page, se tient une colonne sur laquelle apparaissent deux éléments très importants, l'affaire et l'objet ayant entraîné ce procès-verbal. Sur la page de droite (fig.3), apparaissent les réponses aux questions posées par les agents secrets et présentent dans la réquisition judiciaire.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Ce catalogue puise son contenu au sein de deux référents décontextualisés (Facebook et le procès-verbal). Les données, entre fiction et réalité, se réactualisent en se noyant les unes dans les autres et en formant une nouvelle unité. En perturbant le rapport à la réalité sans pour autant viser à gérer le réel, en essayant de bouleverser les attitudes et les mentalités conditionnées, en unissant au même endroit des hommes ayant pour tort d’être soupçonnés d’abus de confiance, une certaine manipulation s’installe et créer un doute chez le lecteur. C’est alors que le travail pose plusieurs questions.

Ce qui nous intéresse ici, n’est pas la technique en elle-même, mais « l’action de » et ses conséquences [3]. Il est question d’une répertorisation de la gente masculine, d’hommes de toutes origines, de tous âges, de tous milieux sociaux. À travers ce fichage, l’identité sexuelle (catégories biologiques) est davantage influente que l’identité sexuée (l’attitude développée). Ce qui doit ressortir de ce travail est le caractère discriminatoire de ce fichage et en particulier des questions posées, prédéfinies dans l’association entre identité sexuelle et sexuée. En créant ce répertoire, ayant pour objectif final de dénoncer cette catégorisation des individus et de leur identité, j’ai moi-même commis cette erreur. Lors des interrogatoires, j’ai toujours pris pour acquis l’hétérosexualité normée de ces hommes. Or, une question en particulier doit être modifiée en y ajoutant « boyfriends » : How many girlfriends / boyfriends have you been with ? Cette prise de conscience de l’existence de différents genres subversifs [4], comme l’entend Judith Butler dans son ouvrage Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l’identité, offre une toute autre perspective à ce catalogue. Eric Fassin considère que le sexe est un ensemble de catégories physiques spécifiques. Le genre, lui, en est l'interprétation culturelle :

La sexualité est liée au genre, car les normes de genre traversent la sexualité. Pour autant, elle n'a pas simplement la confirmation du genre : loin de l'affermir, elle peut ébranler en retour. Il n'est donc question, ni de fusion de dérive de type. C'est lorsque s'entrechoque le genre et la sexualité que naît le trouble du genre. [5]

OMG – Odd Mutant Gang, ne prend pas en compte l’individualité des personnes concernées et écarte de fait l’unicité et l’originalité de l’individu. A contrario, le travail artistique incarne ces mythes fondateurs qui cimentent les apparences en catégories non-dynamiques, raciales, ethniques, de classes, de genres et qui constituent des identités volées.

Ces imaginaires, pris au piège, poussent à un engagement plus soutenu de la part d’artistes se sentant eux-mêmes pris au piège de ces catégories non-dynamiques. En ce sens, le personnel devient politique, « le personnel est politique ». Ce slogan du mouvement féministe des années 1970, « indique l’importance d’établir une analyse politique à partir d’une expérience personnelle » [6]. Dit autrement, le vécu personnel, intérieur, doit être véhiculé vers l’extérieur, c’est-à-dire par un engagement politique. (Elvan Zabunyan, 2004). Adrian Piper, artiste afro-américaine, en a fait son cheval de bataille tout au long de sa carrière artistique. Une oeuvre, Colored People, met en lumière le combat amorcé dès 1991.

2. Quand le personnel devient politique : Adrian Piper

Adrian Piper a grandi à Sugar Hill [7], un quartier de Harlem. Son père avocat, était essentiellement payé par nature ; le matin un premier client nettoyait sa voiture et le soir un autre repassait ses chemises. Sa mère, occupait une place de secrétaire au City College. Ses parents ont mis toutes leurs économies dans l’éducation de leur fille unique. Pour preuve, Adrian Piper a passé douze ans dans une école privée très couteuse, du nom de New Lincoln. En 1966, alors âgée de dix-huit ans, elle entre à l’université et étudie à la School of Visual Arts de New York [8]. Les cours lui donnent l’occasion de se familiariser avec de nombreux musées. Parallèlement, la lecture de Arts news et Artforum lui permet de manipuler « le magazine » en tant qu’objet et source de nouvelles connaissances. Ces lectures relèvent régulièrement certaines problématiques auxquelles Adrian Piper ne peut pas répondre, ne voyant pas comment les aborder autrement qu’en termes d’images figuratives. Jusqu’au jour où elle découvre Sol LeWitt, d’abord à travers son exposition intitulée « 46 Three-Part Variations on Three Different Kinds of Cubes » [9], puis dans un numéro de Artforum « Notes on Conceptual Art ». C’est à partir de ces découvertes qu’elle se libère des contraintes techniques et formelles de l’art figuratif. Ces recherches s’orientent alors vers des surfaces concrètes telles que le papier blanc ou millimétré, la carte topographie, la photographie et la cassette audio (Elvan Zabunyan, 2003).

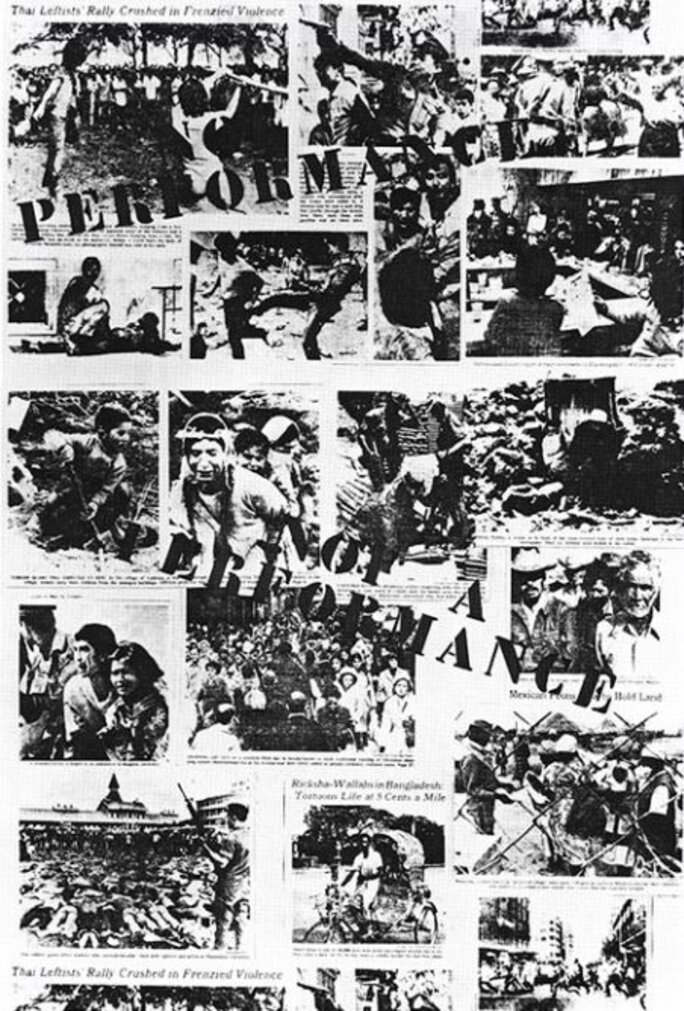

À ses débuts, ses expériences de vie déterminent son travail. Les mouvements féministes, les émeutes étudiantes, la pousse à une prise de conscience politique et à s’interroger sur l’état du monde et sur le statut d’artiste. À l’image de Art of the Art Word Surface Pattern (fig.4), réalisé en 1976, qui par une installation de coupure de presse, incite le spectateur à ne plus ignorer ni éviter les problèmes politiques présents dans ce monde, en illustrant certains faits politiques et sociaux éminents, tels que la prise de pouvoir du pays par le Péon Mexicain, les émeutes et les marches en Afrique du Sud. Cet état d’esprit est présent dans le champ de la production visuelle afro-américaine féminine et entraîne une unification entre la vie personnelle et l’activité professionnelle devenue un ensemble de paramètres essentiels à la construction de l’oeuvre. Le début des années 1970 est donc propice, pour Adrian Piper, aux performances poussant à faire désormais de son corps son propre matériau.

Cependant, elles rencontrent des difficultés dans la réception de son travail. Sa personnalité de femme artiste noire dérange. Certaines personnes pensent ouvertement qu’un engagement intellectuel de qualité ne peut pas avoir lieu simultanément à des activités nocturnes, comme danser sur de la musique Soul. Adrian Piper comprend alors que son oeuvre reste constamment dépendante d’une idée visuelle et est donc tributaire de son identité sexuelle et raciale. Ce problème devient le moteur de son travail dès 1972. Elle comprend, comme beaucoup d’autres artistes afro-américaines — comme Faith Ringgold, Lucy Lippard, Angela Davis — qu’elle n’arrive pas à s’intégrer au Mainstream à cause de sa couleur de peau.

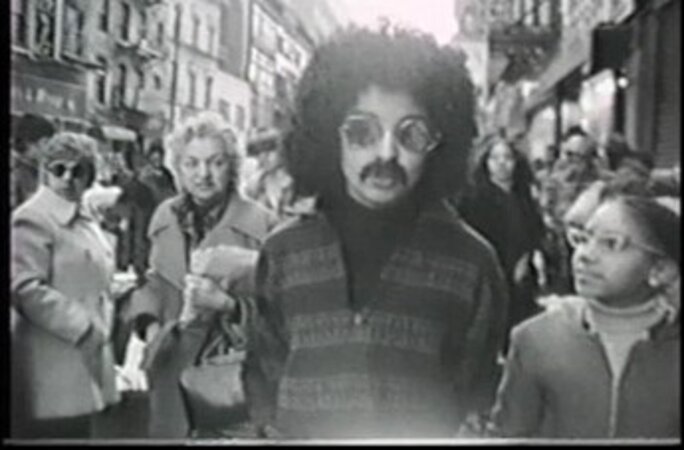

Agrandissement : Illustration 7

C'est alors qu'elle décide de mener des performances et des installations mettant en scène des images photographiques et des dessins. L’exemple le plus parlant est sa série Mythic Being (fig.5). « Adrian Piper qui ressemble plus à « une femme blanche », invente un personnage « masculine » imaginaire dont elle revêt les traits en se déguisant en « homme noir issu de la classe populaire » [10]. Il en résulte une libération physique personnelle d’être vu comme un homme. Elle peut cracher dans la rue, écarter les jambes quand elle s’assoit et tout simplement marcher sans se faire embêter par les hommes. Cependant, la réalité raciste est également présente et dévoile ce que c’est que d’être « visiblement noir » au sein d’un monde dirigé par les blancs. En 1980 et 1990, son travail évolue à nouveau. Ces installations s’organisent sous forme de films vidéo comme Cornered (fig.6) et Out of the Cornered en 1988. Ici, il est question de justifier par des certificats de naissance qu’elle est bien noire malgré les apparences. Dans le coin de la pièce, une télévision est installée en face de quelques chaises. Pendant ce temps, deux certificats apparaissent : l’un certifiant qu’Adrian Piper est noire et l’autre certifiant qu’elle est blanche. L’objectif étant de faire comprendre aux spectateurs qu’ils ont également entre 5% et 20% de chance d’avoir des ancêtres noirs : le mythe de la séparation raciale n’a plus sa place (Uta Grosenick , 2004).

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

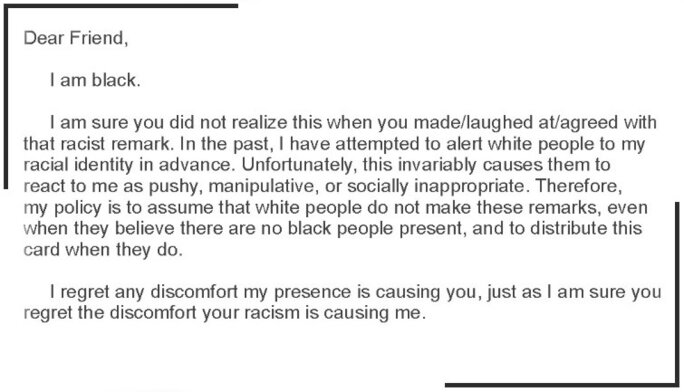

Certaines questions personnelles orientent donc Adrian Piper vers des engagements politiques bien spécifiques. Cependant, les réponses créatives à ses questionnements peuvent prendre différentes formes. Une forme très particulière et incontournable de son travail doit être étudiée. En effet, tout au long de sa carrière, Adrian Piper montre un grand intérêt pour les mots écrits et oraux, pour leur support d’accueil et leur diffusion. Nous observons tout d’abord les installations où apparaissent à certains endroits des affiches, des photocopies. Si l’on reprend Art of The World Surface Patter (fig.7), nous voyons un papier peint composé de coupures et de photographies de presse, provenant du New York Times, insérées dans la petite pièce d’une superficie de 50cm² et de 2m de haut. L’oeuvre se nourrit de plusieurs éléments mis en place dont des journaux de presses, mais ce n’est pas l’élément majeur puisqu’il est dépendant du reste de l’installation. À l’inverse, il y a aussi la présence d’installations consistant uniquement en un accrochage de textes et de photographies. A Tale of Avarice and Powerty (fig.8) élaborée en 1985, est une histoire inventée par Adrian Piper accompagnée d’une photographie en noire et blanc. Cette histoire raconte la vie d’une famille noire et blanche. Les membres métisses et physiquement blancs décident une fois adultes de nier les membres de leur famille noire. Alors elle se disloque à cause d’un lien de parenté non reconnu. Le besoin d’écrire un récit montre qu’Adrian Piper aime l’écriture et aime communiquer à travers ce moyen d’expression. L’utilisation « du mot » apparaît non seulement dans les installations, mais aussi dans les performances quotidiennes. Soit oral, soit écrit, il s’entend ou se lit en 1989, à travers Visiting Card #1 (fig.9) :

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Cher ami, je suis Noire. Je suis sûre que vous ne vous en êtes pas rendu compte lorsque vous avez fait cette remarque raciste, en avez ri ou en avez été d’accord. Dans le passé, je me suis attelée à alerter à l’avance les Blancs sur mon identité raciale. Malheureux manipulateur ou socialement inapproprié. Par conséquent, la règle doit supposer que les Blancs ne font pas ces remarques, même quand ils pensent qu’aucun Noir n’est présent, et distribuer cette carte quand ils le feront. Je regrette l’inconfort que ma présence a pu vous causer, mais je suis certaine que vous regrettez l’inconfort que me cause votre racisme. (TDA)

Visiting Card #2 (fig.10) est distribué la même année : « Cher ami, je ne suis pas ici pour choisir qui que ce soit, ni pour repartir avec qui que ce soit. Je suis seule parce que je veux être ici, SEULE. Cette carte n'est pas destinée à faire partie d'un flirt prolongé. Merci de respecter ma vie privée. » (TDA)

L’objectif est de distribuer ces cartes durant un diner en compagnie de personnes blanches racistes ou lorsque des hommes non désirés l’accostent. L’action de distribuer l’oeuvre, la rend plus attractive, puisqu’en dehors des murs institutionnels la diffusion devient possible à tous moments. De plus, perdue ou déchirée, elle représente une autre possibilité plastique de s’exprimer.

Nous rencontrons ici deux cas de figures : une création textuelle muséale invitant le public à venir voir l’installation en cours, et une diffusion textuelle quotidienne et manuelle. Néanmoins, il reste une troisième et dernière technique : celle de la publication, à l’image de Colored People. Il est certain qu’Adrian Piper éprouve une attirance pour les mots et la façon de les exploiter au mieux. Ceci peut paraître paradoxal au regard de la culture africaine basée essentiellement sur l'oral. S'agit-il alors d'un manque à comber ou d'un contre-pied à cette culture ?

Agrandissement : Illustration 12

Colored People (fig.11) a été réalisé lors de l’exposition « Coast to Coast: A Women of Color National Artists’ Book Project » en 1987. Clarrisa Slight a contacté Faith Ringgold accompagnée de Margaret Gallegos pour l’élaborer, avec l’aide de l'organisation The Women’s Caucus for Art National Conference in Houston. Deux cents artistes provenant de trente états des États-Unis étaient représentés dans cette première exposition. Des femmes faisant partie des minorités ethniques étaient présentes pour exprimer ce que c’est que d'être une femme de couleur aux États-Unis. « Coast to Coast : A Women of Color National Artists’ Book Project » s'est déplacé dans dix institutions et a pris différentes formes, telles que des discussions, des lectures, des Workshops, toutes les conditions étaient réunies pour créer un lieu d'échanges.

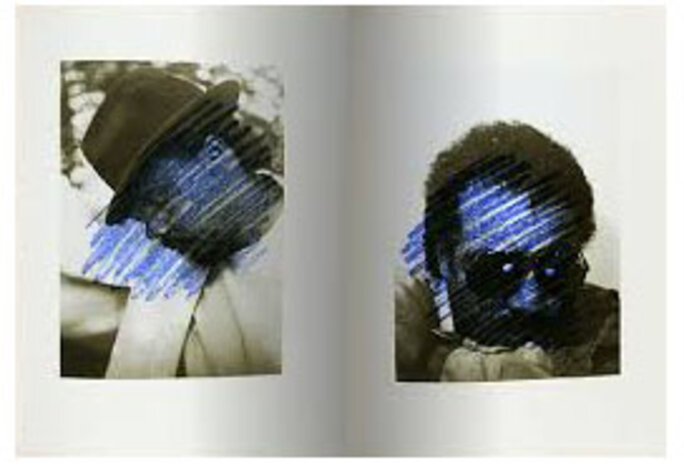

Agrandissement : Illustration 13

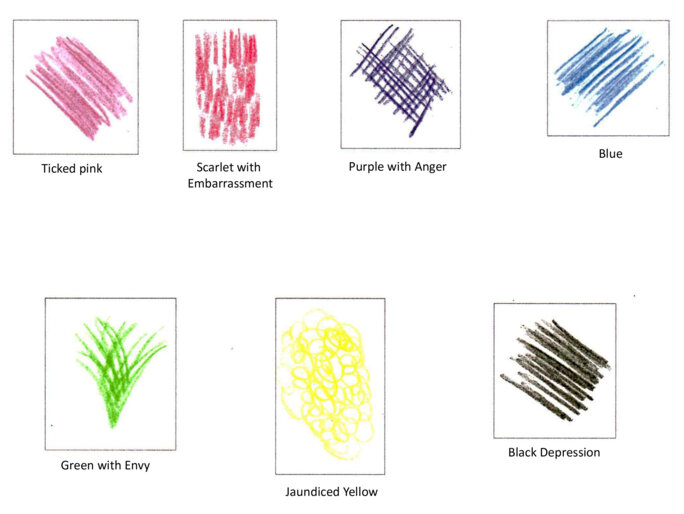

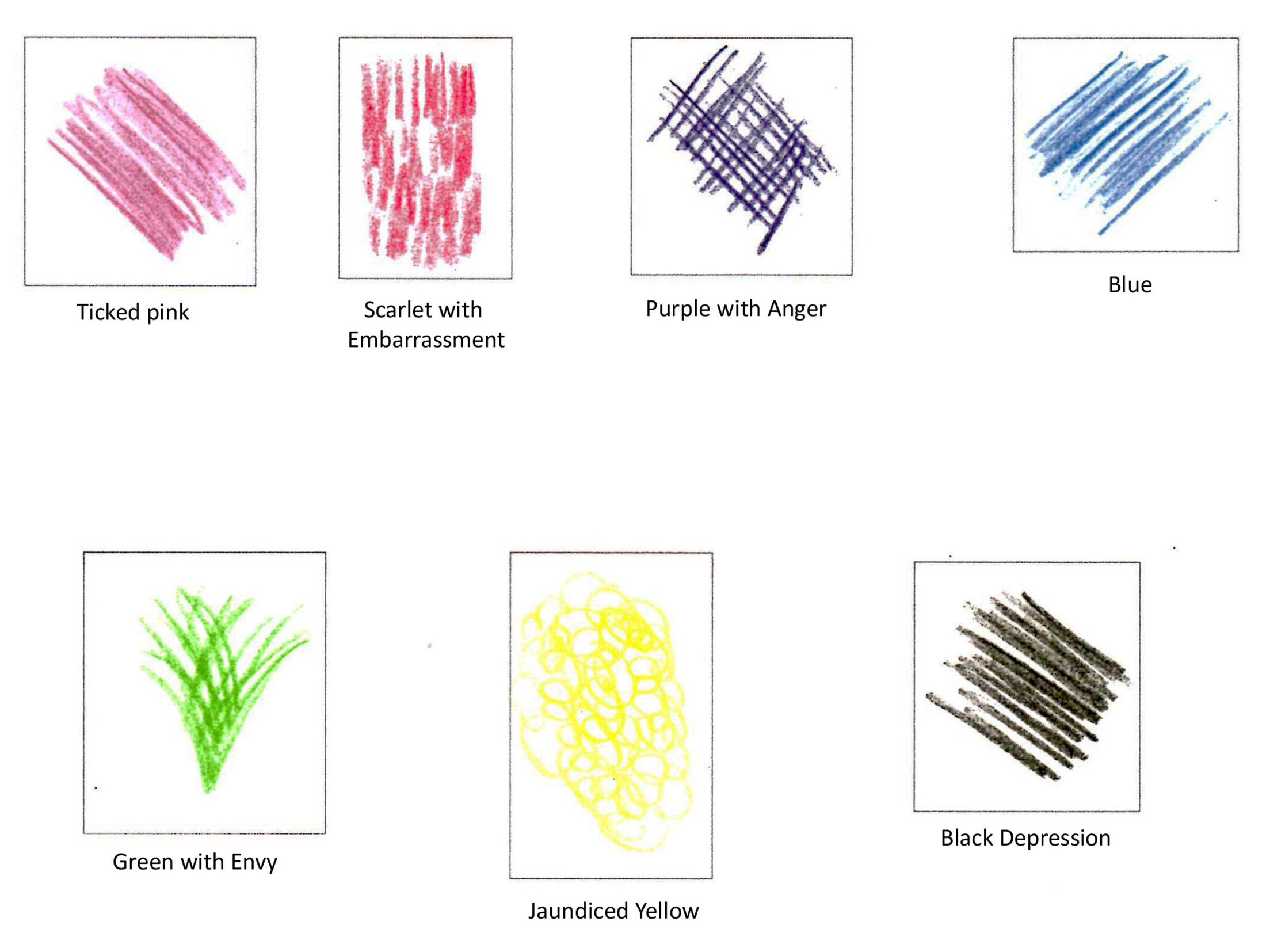

Trente-six personnes apparaissent au sein de Colored People, parmi lesquelles seize se sont désignées d'elles-mêmes, dix femmes et six hommes. Chaque collaborateur a posé pour une série de huit portraits exprimant de manière métaphorique huit humeurs : rose d’exaltation, rouge d’embarras, vert de jalousie, le blanc de l’accompli, dépression noire (TDA). [11] (fig.12). Les huit parties sont composées chacune de soixante-quatre photographies en noir et blanc, le tout réparti sur cent trente-six pages. Chaque partie est composée d'une première page titre, puis de seize pages de photographies en noir et blanc. Les collaborateurs sont photographiés, soit en intérieur, soit en extérieur, et regardent passivement ou activement l'objectif. Adrian Piper a instauré un principe simple, en coloriant le visage des collaborateurs selon les huit humeurs, et en fonction de huit couleurs (fig.13).

Colored People combine les caractéristiques centrales de la démarche artistique d’Adrian Piper. Principe du dialogue, scepticisme à l'égard des apparences et pour finir, définition du domaine personnel comme domaine politique. Même si elle intègre dans son travail et ses propres expériences en tant qu’américaine noire à peau blanche, le racisme, le chauvinisme ou la discrimination raciale, ce ne sont pas en premier lieu un problème individuel. Ils sont conditionnés socialement, politiquement et économiquement.

Son oeuvre est une approche plurielle de la manière dont les préjugés et les clichés (racisme et sexisme) se constituent, mais aussi de la manière dans laquelle les images participent à ce processus. [..] On y relève l'intervention continue de certaines formes et de certaines images destinées à assurer l'attention du public. Surtout, les variations visuelles montrent que l'unicité de la personne ne peut être appréhendée à partir d'un point de vue unique ou par un classement réducteur. Le propos d’Adrian Piper, qui a beaucoup travaillé sur la philosophie de Kant, n'est pas le rejet de principe des catégories, mais il s’agit surtout de montrer leur souplesse et leurs possibilités de changement. La motivation conditionne toute son oeuvre artistique, dont la polyphonie, les multiples perspectives et l'ironie s'entendent à battre sans cesse en brèche la structure figée des clichés et des catégorisations, qui sont la source de toute discrimination. [12]

Ce livre d’artiste exprime le refus à la classification culturelle et politique, en traitant en particulier des problèmes sociaux, raciaux, mais également des problèmes liés à la sexualité. Adrian Piper interroge également son identité face à une histoire collective et individuelle, par l’intermédiaire de l’utilisation des corps. Cette classification culturelle et politique a-t-elle des conséquences sur la construction d’une identité, à la fois collective et individuelle ? Y -a-t-il un lieu de recherche identitaire, de bricolage, permettant à l’individu de se construire par ou pour lui-même ?

[1]. Directeur Général de O.M.G. Nom fictif.

[2]. How many girlfriends have you been with? How many times have you cheated in a relationship? How long was your longest relationship? How many times do you live with a girl? How many kids do you have? How many times have you ever fall in love? Have you ever had to take a break from a relationship? If yes, how many times you cheated in a break? Are you currently single?

[3] Mettons de côté, l’aspect technique du travail, laissons de côté, toutes les notions et interrogations charriées par l’utilisation des NTIC, en tant que outils de répertorisations des données personnelles et de catégorisation des identités. Nous étudierons cet aspect au mouvement 2.

[4] Solenn Tenier, « Le voguing et la subversion du genre », 100pour100culture.com, 18 janvier 2017, http://www.100pour100culture.com/danses/le-voguing-et-la-subversion-du-genre/.

[5] Eric Fassin, « Préface à l’édition française » (2005), in Judith Butler, Trouble dans le genre, Editions la Découverte, Paris, 2006, page 13.

[6] Elvan Zabunyan, Black is a color. Paris: Dis voir, 2004, page 175.

[7] Sugar Hill est un quartier du nord de Harlem, sur l’île de Manhattan à New York.

[8] La School of Visual Arts ou Ecole d’arts visuels de New York, est une école d’art, située dans le borough de Manhattan. Elle fait partie des établissements les plus prisés en matière d’art et de dessin. Elle fut fondée en 1947 par le célèbre dessinateur américain Burne Hogarth et par Silas Rhodes sous le nom de Cartoonists and Illustrators School (Ecole d’illustrateurs et de dessinateurs de cartoons). In « School of Visual Arts » [En ligne]. Wikipédia. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/School_of_Visual_Arts (wiki consulté le 7 juin 2017).

[9] Exposition qui a eu lieu en 1975 à la Art Gallery NSW de New York. 77. Zabunyan, Elvan. Black is a color. Paris: Dis voir, 2004, page 189.

[10] Zabunyan, Elvan. Black is a color. Paris: Dis voir, 2004, page 189.

[11] Tickled Pink, Scarlet with Embarrassment, Purple with Anger, Green with Envy, Jaundiced Yellow, White with Feat, Black depression

[12] Uta Grosenick, Femmes artistes du 20 e et 21 e siecle. Hong Kong; Köln : Taschen, 2004, page 438.