1. Une instabilité de sens en territoire extrême

Sans réellement comprendre le sens de mon action, une envie profonde m’a poussé en 2015 à me munir de ma caméra « go pro »[1] afin de pouvoir filmer à tous moments, des actions de personnes familières ou inconnues, aux paroles, silences, attitudes ou actions, provoquant en moi un malaise et une envie d’archiver ce malaise. Paradoxalement, le titre de cette expérimentation, extension du récit citoyen, s’est rapidement imposé de lui-même : La présomption d’innocence à la française.

Lors de la semaine exploratoire « Ni autochtone, ni contemporain » organisée par Françoise Vincent-Feria en novembre 2016 à Strasbourg, j’ai décidé de présenter ce travail, à l’époque indomptable. Cette exposition élargie a donc été l’occasion de se confronter à cet objet — celui d’une vidéo représentant un an de captations — et de mener une première réflexion partagée :

La zone de confort désigne l’ensemble des habitudes et des comportements que l’on adopte quotidiennement. Elle représente l’ensemble de nos croyances, de nos connaissances et de nos savoir-faire, c’est-à-dire toutes les règles que nous avons intégrées et les préjugés que nous avons sur tel ou tel sujet. Partant du principe que les règles peuvent varier d’un individu à l’autre, l’insertion de notre corps dans un espace occupé par d’autres corps, mais aussi l’insertion de notre esprit dans un espace occupé par d’autres esprits, peuvent nous sortir de notre zone de confort.

C’est à partir de cette observation qu’une force inexplicable m’a amené pendant un an à filmer des corps et des esprits, dans des espaces et des temps qui déclenchaient immédiatement en moi un angoissant inconfort. Ce furtif et silencieux malaise intérieur prenait vie lorsque des individus présents dans un même espace-temps, pouvaient — en fonction de leurs croyances et de leurs règles — interpréter différemment l’action corporelle ou verbale qui se déroulait sous nos yeux. Plus je sortais de ma zone de confort, plus je me sentais vulnérable et en insécurité face à cette instabilité de sens. Après des dizaines d’heures en territoires inconnus, j’ai compris que cet étrange besoin de mémoriser, puis d’archiver tous les moments de malaises éprouvés, était une réponse à cette nécessité viscérale de rendre visible l’invisible, de produire des images suspendues dans le temps, des images marquées par ce non-sens, désignant les enjeux présents et futurs de notre société.

Plus je me sentais vulnérable et en insécurité, plus le territoire où je me trouvais me semblait hostile ; hostile dans la brutalité du jugement de l’Autre. Finalement, cette utopie d’un territoire extrême car lointain et exotique, semblait dépassée et vieillissante. Une véritable crise de sens frappait sous mes fenêtres, mettant à nu ce territoire devenu extrême, la France.

https://www.youtube.com/watch?v=sD9VxHd-dgg

Lors de ma communication, une question intéressante a été posée par l’artiste Amina Zoubir : cette croyance d’un besoin de dénoncer un malaise intérieur, en captant des corps et des esprits extérieurs, ne représente-t-il pas un déni ? En réalité, votre besoin n’est-il pas de dénoncer un malaise extérieur en étudiant votre propre expérience corporelle et spirituelle ? Cette analyse m’a ouvert les yeux et fait comprendre la source de cette gêne constante. La possibilité que l’Autre observant la même scène que moi, puisse poser un regard malveillant sur un individu « autre », acteur de l’action, m’est profondément insupportable. Cette idée a raisonné en moi, avant de prendre sens. Effectivement, afin de comprendre ce besoin de dénonciation, je dois remonter le temps et fouiller dans mes propres expériences, dans mes expériences citoyennes :

Je me trouve dans une grande salle, entourée d'une dizaine de Mexicains. Je ne parviens pas à assimiler ce que je vois, ce que j'entends. Il y a une heure, un homme à regarder mon passeport biométrique, a pris mes empreintes, scanner mes yeux, remis une pochette orange et m’a indiqué une porte vers laquelle me diriger. Une fois assise face aux policiers, j’attends mon tour. Le Mexicain à côté de moi comprend très vite que je suis perdue, alors il décide d'entamer discrètement la conversation : "hola", dit-il. Je réalise directement qu'il pense parler à une Mexicaine. Mais je n'ai ni le courage, ni l’énergie de le contredire. Il parle rapidement alors je me dois de comprendre le maximum de mots ; plus les secondes s’écoulent, plus je réalise malgré moi que je me trouve dans la salle dite « pièce orange » réservée aux potentiels immigrants illicites et terroristes. Après trois heures d'interrogatoire effectuées par une femme afro-américaine, d'abord en anglais, ensuite en espagnol puis en français, je suis exténuée. À l'origine, les autorités avaient en leur possession mon passeport biométrique aux normes et un tas d'autres éléments confirmant mes origines, mon identité… Mais alors, pourquoi m'avoir arrêté telle une criminelle ? Après cinq heures d'interrogatoires, ils m'ont relâchée en n’oubliant pas de me préciser : "Mademoiselle, dorénavant vous êtes fichée sur le sol américain. »

Cette expérience à l’aéroport d’Atlanta, en 2006, me renvoie à ma propre condition, à ma propre identité régulièrement remise en question, au corps toujours plus analysé et contrôlé — dans son apparence et sa signification sociale — mettant à mal cette identité civile, cette identité des données, fixe et raisonnée.

L’enjeu majeur de cette expérimentation artistique se situe dans le questionnement de l’altérité face à la catégorisation et aux identités (in)visibles en territoire extrême.

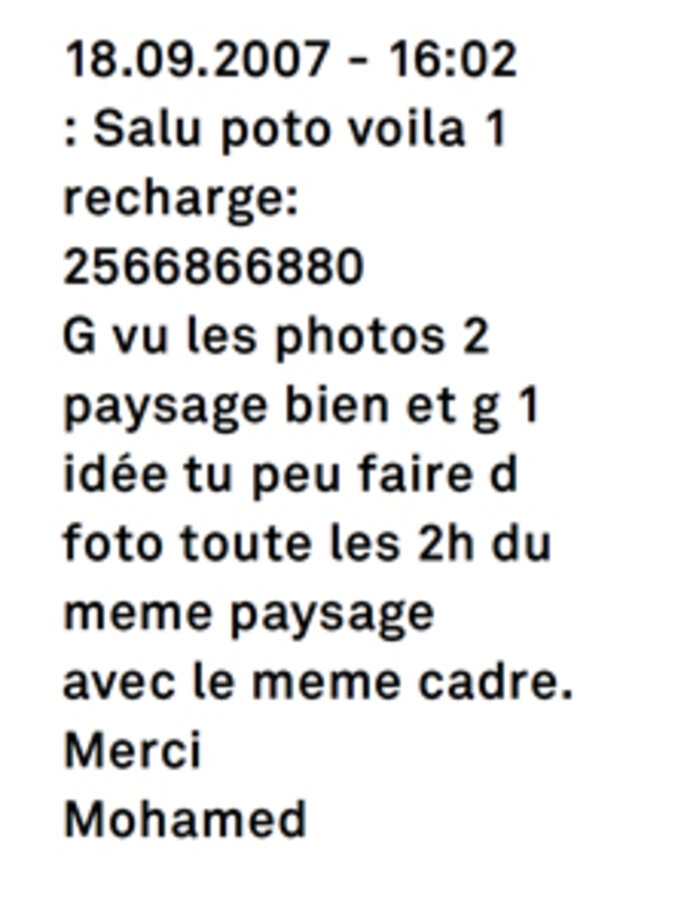

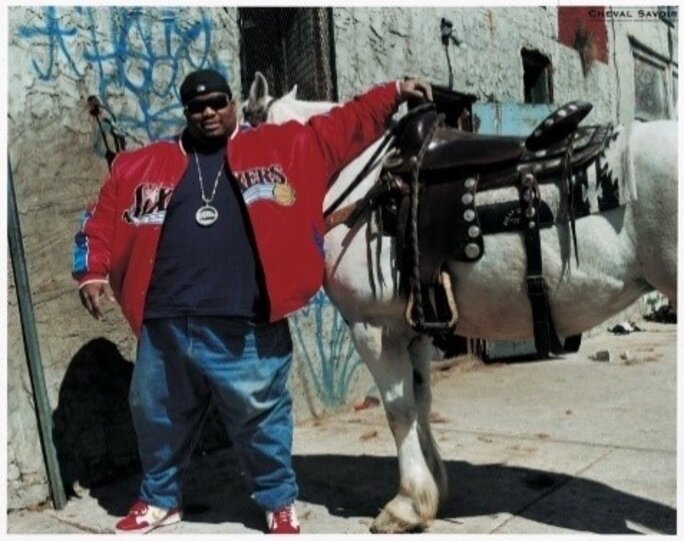

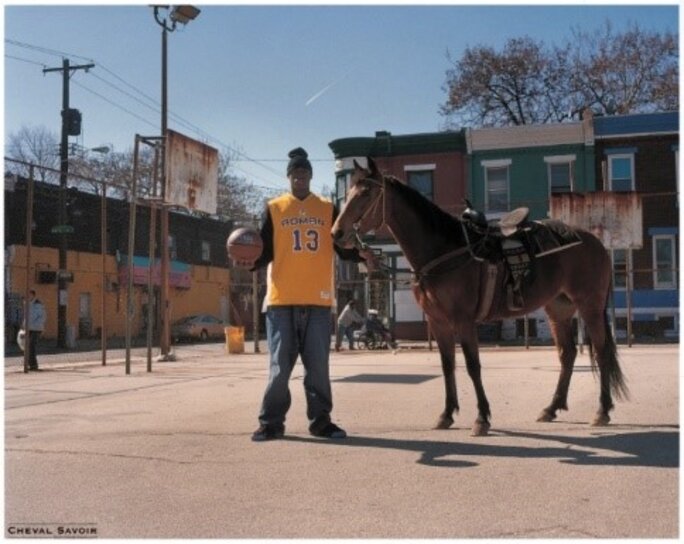

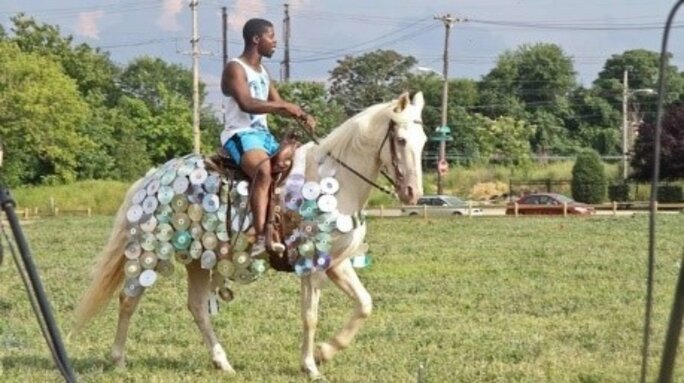

Le terme « catégorie » est emprunté au bas latin categoria pris du grec katêgoria qui signifie « accusation » ; lui-même dérivé de katêgorein, qui signifie à la fois parler contre, accuser, blâmer. Catégoriser serait l’action d’accuser quelqu’un de quelque chose, de parler contre quelqu’un ? Quant au terme altérité, emprunt philosophique au bas latin dérivé de alter, il désigne « ce qui est autre. » Dès le XVIIe siècle, nous avons créé des catégories, rassemblant des objets ou des personnes de même nature, et a contrario, isolant les objets et personnes d’une autre nature. L’acte de catégoriser obligerait alors à parler contre l’autre ? Considérer l’autre comme une menace ? Mohammed Bourouissa a problématisé cette catégorisation menaçante en questionnant l’altérité au sein d’un territoire fermé, isolé des Autres, la prison, dans laquelle se côtoient différentes catégories de populations. L’oeuvre Temps mort [2] (fig. 1 et 2), explore le corps emprisonné au sens propre du terme, c’est-à-dire privé de vie sociale par l’incarcération. En 2008, durant huit mois, l’artiste collabore avec le détenu Al. Par échange de SMS et MMS, l’artiste demande au détenu de raconter son quotidien à travers des photographies. Ce temps suspendu aux pixels de ces images et des mots, capture un corps qu’on apprend à regarder, une identité qu’on apprivoise. Au fur et à mesure du temps, ce corps emprisonné — à la fois dans une catégorie sociale spécifique, prisonnier et français issu de l’immigration et dans un espace confiné, la prison — devient familier et « l’Autre » s’efface au profit du « même ». Nous découvrons des loisirs, des pensées et des besoins communs. La figure du détenu considéré comme une menace [3], s’estompe avec le temps ; avec ces temps « morts », communs en milieu carcéral, ce territoire extrême.

Agrandissement : Illustration 5

Le corps emprisonné dans une catégorie peut être également le symptôme d’une identité (in)visible. Ralph Ellison, écrivain afro-américain, part de l’hypothèse que l’hypervisibilité rend invisible. Cette hypothèse prend sens du fait que la catégorisation des individus établit des critères prédéfinis, rendant extrêmement visibles les autres par leurs multiples différences. Aujourd’hui, nous voyons davantage les différences que les ressemblances, assimilant la différence à l’autre et l’autre à une catégorie. Finalement, nous regardons davantage ce que représente la catégorie dans laquelle nous plaçons l’autre, que l’humain qui se cache derrière cet autre. Son identité, au sens classique du mot latin identitas, soit « la qualité de ce qui est le même », se retrouve alors totalement invisible. À travers l’exposition « Urban Riders » — organisée au Musée d’Art moderne de Paris, du 26 janvier au 22 avril 2018 — Mohammed Bourouissa déstabilise l’ordre établi, en bousculant les préjugés, en rendant visibles les identités invisibles et en transformant un territoire extrême en un lieu rempli de sens et de stabilité. Résident pendant huit mois à Philadelphie, l’artiste s’est intéressé par l’intermédiaire de la photographe américaine Martha Camarillo [4] (fig. 3 et 4), à des cowboys des temps modernes : les Horse Riders du Ghetto. À la suite de la faillite de la ville, les Cowboys blancs, ainsi que les WASP (White Anglo-Saxon Protestant), « ont abandonné le quartier – et ses écuries – à la fin du XIXe siècle. À l’heure où l’esclavagisme était encore de mise, les chevaux furent récupérés par les esclaves qui travaillaient sur ces terres » [5]. En 1880, un cow-boy sur quatre était noir. Héritières de l’histoire, les écuries associatives de Fletcher Street, — situées dans le quartier de Strawberry Mansion, l’un des plus pauvres de Philadelphie, (refuges pour chevaux abandonnés et accueils pour jeunes adultes) — sont devenues une véritable tradition communautaire. Une mythologie s’effondre avec le film Horse Day (fig. 5 et 6), organe principal de l’exposition. Le film retrace les préparatifs de cette « journée cheval », les discussions engagées au contact des cavaliers afro-américains et synthétise des questions comme l’appropriation territoriale, le pouvoir, la transgression des catégories, la réappropriation d’une tradition et d’une identité territoriale et culturelle et enfin, la cristallisation des imaginaires.

Agrandissement : Illustration 9

2. Une altérité menaçante à travers un monde imagé

Les travaux de l’anthropologue Arjun Appadurai tendent à démontrer que l’imagination est devenue une pratique et un fait social, se situant au coeur de toutes les formes d’actions, devenant le composant clé du nouvel ordre mondial. Ce dernier questionne le concept de mondes imaginés, « c’est-à-dire des multiples mondes constitués par les imaginaires historiquement situés de personnes et de groupes dispersés sur toute la planète. » [6] D’après lui, ces mondes se trouvent au centre de la relation entre cinq dimensions des flux culturels globaux :

• « Ethnospace : constitue le paysage formé par les individus qui constituent le monde mouvant dans lequel nous vivons : touristes, immigrants, réfugiés, exilés, travailleurs invités, et d’autres groupes et individus mouvants constituent un trait essentiel du monde qui semble affecter comme jamais la politique des nations […]

• Technoscape : il s’agit de la configuration globale et toujours plus fluide de la technologie, et le fait que cette dernière, haute et basse, mécanique ou informationnelle, se déplace aujourd’hui à grande vitesse entre les frontières jusque-là infranchissable.

• Financescape : la disposition du capital mondial forme désormais un paysage plus mystérieux, plus rapide et plus difficile à suivre que jamais : les marchés de change, les bourses nationales et les spéculations sur les biens et les services font passer, à la vitesse de la lumière, des sommes colossales à travers les tourniquets nationaux […].

• Médiascape : ce sont les distributions des moyens électroniques de produire et de disséminer de l’information (journaux, magazines, chaînes de télévision et studios cinématographiques), désormais accessible à un nombre croissant d’intérêt publics et privés à travers le monde, et les images du monde créées par ces médias. […] le plus important à propos de ces médiascapes, c’est qu’ils fournissent – en particulier sous les formes télévisées, cinématographiques et vidéographiques – à des spectateurs disséminés sur toute la planète de larges et complexes répertoires d’images, de récits et d’ethnoscape, où sont imbriqués le monde de la marchandise et celui de l’information et de la politique.

• Idéoscape : également des concaténations d’images, mais ils sont souvent directement politiques et en rapport avec les idéologies des États. » [7]

Ces flux humains, technologiques et financiers, à la fois dépendants et indépendants, ont existé à chaque période de l’histoire humaine. Cependant, l’accélération du temps et d’échelle en font un élément majeur de la politique de notre culture globale et locale. Ces mondes imaginés construisent des récits imaginaires, ayant pour objectif de définir, d’identifier des groupes tels une boussole. Cette boussole agit sur le global. Prenons l’exemple de l’introduction d’un article illustrant cet imaginaire, écrit par Tamika Glouftsis [8] et intitulé « Australian media responses to terror attacks in France: the politicisation of grief », soit « Réponses des médias australiens aux attaques terroristes en France : la politisation du deuil » :

Sur la scène internationale, la France a été l'épicentre d’une fureur politique concernant le terrorisme, l'immigration et l'extrémisme islamique. Les récentes attaques terroristes en France ont fait l'objet d'une couverture médiatique importante dans les médias australiens et ont, sans aucun doute, énormément influencé l'imaginaire populaire australien. En tant qu'Australienne, j'ai vu ce monde imagé parisien, passer de la littérature, des bérets et des boulangeries, à quelque chose de plus sombre et empreint de peur : des images de réfugiés appauvris, des ghettos islamiques et la menace cachée d'une violence insensée. Lors de mon voyage à Paris, j’ai ressenti ce malaise autour de moi. J’ai alors tenté de comprendre les liens culturels entre la France et l’Australie et comment ces liens ont été affectés par la couverture médiatique des attaques terroriste à Paris. Cet article examinera comment les attaques terroristes en France ont été dépeintes dans les médias australiens, et comment elles sont comprises et expliquées à travers les discours culturels et politiques australiens. [9]

Nous comprenons à travers cet exemple, l’importance des flux culturels globaux, à travers la construction des mondes imagés. Ici, à travers un fait social, l’idéoscape prend forme par le biais de discours politique, venant alors activer l’ethnoscape, c’est-à-dire la thématique des migrants et des immigrés de longue date. Le tout diffusé très rapidement par la technoscape à travers la technologie quotidienne et citoyenne et par les médiascapes à travers des reportages, des images et des discours. À moyen terme, les liens culturels et diplomatiques entre la France et l’Australie peuvent potentiellement s’effriter, ce qui peut avoir un impact direct sur le tourisme (finanscape). L’artiste mexicain-américain Guillermo Gómez-Peňa a critiqué à plusieurs reprises ce monde imagé global, comme le montre son projet Collectif Mexterminator. Par le prisme des témoignages de visiteurs des galeries d’art et d’utilisateurs du site internet (www.mexterminator.com), les artistes Guil

lermo Gómez-Peňa, Roberto Sifuentes et James Luna ont matérialisé les portraits des Latinos, des immigrants et des personnes de couleur, dépeintes par le public et destinés à incarner les peurs et les désirs interculturels des Américains (fig.7). Par exemple, le portrait type représentait les Mexicains comme « capables d’une violence gratuite et pourtant très séduisants ; bercés dans la technologie et pourtant primaires. Politiquement virulents et néanmoins dotés de pouvoirs chamaniques inexplicables et d’une sensibilité spirituelle […] » [10]. La performance-installation interactive fonctionnait comme un musée vivant de techno-dioramas [11] présentant des personnages étranges, en interaction physique avec le public, dans le but de les encourager à réfléchir à leurs propres stéréotypes psychologiques et culturels.

Cette boussole agit également sur le local. L’immigration des grands-parents sera la source d’un récit familial qui rendra compte de son identité dans le temps : « Le récit national prend inévitablement de grandes libertés avec l’histoire au point que l’on parle souvent de « roman » national ». [12] Les légendes d’une communauté à une autre persisteront dans l’histoire par le biais des récits familiaux, comme le raconte Gaël Faye à travers son roman Petit pays, inspiré de son enfance :

Et puis il y a les Tutsi, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutu, ils sont grands et maigres avec des nez fins et on ne sait jamais ce qu’ils ont dans la tête […] La guerre entre les Tutsi et les Hutu, c’est parce qu’ils n’ont pas le même territoire ? Parce qu’ils n’ont pas le même nez. […] À partir de ce jour-là, j’ai commencé à regarder le nez et la taille des gens dans la rue. […] Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire : regardez, c’est un Tutsi, avec son nez. [13]

En fin de compte, les mots-clés communautarisme, présomption, altérité et apparence, mobilité et doute, présents au sein du travail d’investigation artistique initial, prennent vie à travers le concept de mondes imagés. Ce sont bien ces images et ces imaginaires au sein de territoires, de mondes différents, pouvant altérer l’identité profonde des individus qui m’a rendu vulnérable.

D’après la conférence mondiale de l’Unesco sur les politiques culturelles (Mondiacult) qui s’est tenue à Mexico en 1982, la culture désigne

L’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances [14].

Or utiliser les traits distinctifs d’un groupe social oblige à une catégorisation des caractéristiques spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, et même physiques, pour ainsi dire, oblige à une catégorisation des identités, donc à un contrôle et à une surveillance. Cependant, intégrer systématiquement la notion de différences culturelles par le biais d’une culture identificatrice et une identité au centre de tous les clivages, ne peut-il pas être automatiquement producteur d’une altérité menaçante à travers des mondes imaginés ?

[1] La caméra, très petite, ne doit pas être visible, pour éviter d’orienter ou de modifier les réactions. De plus, elle doit être le prolongement de mon oeil.

[2] Titre tiré de l’album de Booba, rappeur français, qui a sorti en 2003, son premier album solo Temps morts.

[3] Annexes. Solenn Tenier, « Plaidoirie de Me Gwendoline Tenier , “Le droit à l’image des détenus”, Rennes, 2012 », Le blog de Solenn Tenier, 29 août 2018, Mediapart, https://blogs.mediapart.fr/solenn-tenier/blog/010818/plaidoirie-de-me-gwendoline-tenier-le-droit-limage-des-detenus-

[4] Son travail au sein de la communauté des « Horse Riders » force les spectateurs à confronter leurs propres idées préconçues sur le sport en tant que représentantes du statut social et la race comme une démarcation de la classe.

[5] Ary. « La focale... Les cowboys de Fletcher Street » [En ligne]. Urbstreet (blog), 20 février 2016. Disponible sur : http://urbstreet.fr/02/la-focale-urbaine/la-focale-les-cowboys-de-fletcher-street/,http://urbstreet.fr/02/la-focale-urbaine/la-focale-les-cowboys-de-fletcher-street/ (article consulté le 4 juillet 2018).

[6] Arjun Appadurai, Après le colonialisme : Les conséquences culturelles de la globalisation, Petite bibliothèque Payot (Paris: Editions Payot & Rivages, 2015), page 71.

[7] Ibid., pages 71-75.

[8] J’ai rencontré Tamika Glouftsis lors du Student World Forum (2015), alors qu’elle venait de terminer son Master en Sciences Politiques à l’Université d’Adelaide, en Australie.

[9] Tamika Glouftsis, « #1Australian media responses to terror attacks in France: the politicisation of grief » [En ligne]. Mediapart, Club de Mediapart (blog), 8 décembre 2012. Disponible sur : https://blogs.mediapart.fr/solenn-tenier/blog/081217/1australian-media-responses-terror-attacks-france-politicisation-grief (article consulté le 8 décembre 2017).

[10] Sally O’Reilly, Le Corps dans l’art contemporain (Paris: Thames & Hudson, 2010), page 100.

[11] « Le Diorama […] est un dispositif de présentation par mise en situation ou mise en scène d’un modèle d’exposition […] sur une base ou socle supportant le modèle et complété par un fond de décor peint en deux dimensions […] ou modélisé en volume. » In « Diorama » [En ligne]. Wikipédia. Disponible sur : https://www.wikizeroo.net/index.php?=qaHR0cHM6Ly9mci53aWtpcGVkaWEub3JnL3

dpa2KvRGlvmFtYQ (wiki consulté le 8 décembre 2017).

[12] Hervé Le Bras, Malaise dans l’identité, Essais sciences (Arles: Actes Sud Editions, 2017) page 75.

[13] Gaël Faye, Petit pays (Editions Grasset & Fasquelle, 2016), pages 9 à 11.

[14] Armand Mattelart, Diversité culturelle et mondialisation, Repères (Paris: La Découverte, 2007), page 58.