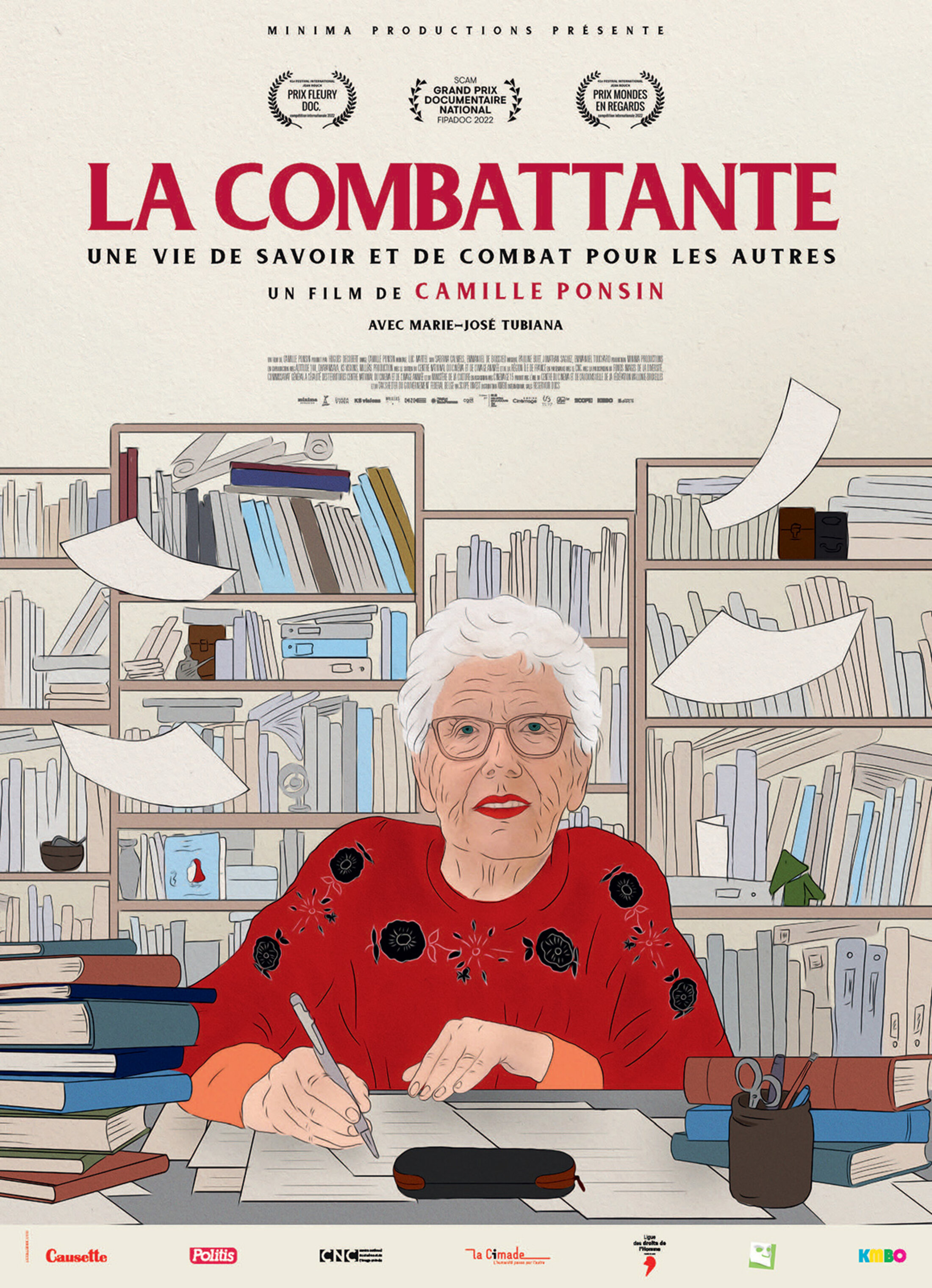

Le film « La Combattante », réalisé par Camille Ponsin (2022) retrace la contribution importante de Marie José Tubiana à la lutte pour la reconnaissance de l’histoire et des crimes de guerre au Darfour, ainsi que son engagement fort et infaillible aux droits des étrangers, et en particulier aux droits des demandeur.euse.s d’asile soudanais.e.s en France. Un des rares films qui montre les rouages du système d’asile, permet de suivre les obstacles au séjour et à la protection des demandeur.euse.s d’asile en France.

Agrandissement : Illustration 1

A 90 ans, on voit Marie José Tubiana parcourir son petit appartement à la recherche d’une énième attestation à envoyer, un énième récit à relire, une énième carte à parcourir à la recherche des villages, des hameaux, des cours d’eau, pour justifier et contextualiser les récits. Son engagement est fort et très touchant. Un travail colossal, mené depuis des années, sans compter le nombre d’heures de rendez-vous, de rédaction. Tout cela à titre bénévole et militant, puisqu’elle est depuis longtemps à la retraite et que l’Etat ne finance pas l’accompagnement des recours contre l'OFPRA (instance de première demande qui peut donner, ou non, une protection à un.e demandeur.euse d'asile), encore moins quand il s’agit de faire des attestations de chercheur.euse.s ou des mémoires complémentaires pour soutenir les récits et les demandes.

En tant qu’ancienne bénévole juriste de l’asile, en sortant de ce film, il y a des questions, qui dépassent le film mais naissent de certains points du film, qui engagent à une remise en question globale du fonctionnement du système d’asile actuel en France et en Europe, des questionnements que je souhaitais partager avec vous.

Agrandissement : Illustration 2

Les interprètes : les héros invisibles ?

Le plus important, et qui concerne le film lui-même dans la manière dont il a été tourné, concerne le fait que le travail de Marie-José Tubiana n’aurait été possible toutes ces années sans les interprètes. Certes, elle a documenté beaucoup de chose et fournit un travail colossal de recherche sur le Soudan. Or, elle ne comprend apparemment pas l’arabe soudanais, ni d’autre langue du Soudan. Elle semble donc avoir toujours été accompagnée, dans ses voyages au Darfour notamment, par des interprètes soudanais. Mais ces interprètes, qui ont permis ce travail, sont-ils nommés dans ses livres et ses articles ? Cela rappelle des centaines d’années de recherche ethnographique, géographique, anthropologique, historique, de chercheur.euse.s blanc.che.s et occidentaux.ales qui écrivent des livres sur des pays et des régions dont ils ne connaissent pas les langues, mais livres dans lesquels les interprètes et les accompagnateurs sont absents, transparents, oubliés. Ils et elles s’attribuent seul.e.s un travail qui a été en grande partie effectué par quelqu’un qui n’obtiendra jamais ni reconnaissance ni rétribution adaptée (financière ou autre) à l’ampleur de son travail.

De même, pendant tous les rendez-vous filmés dans « La Combattante », il y a des interprètes, des interprètes héroïques, qui tout comme elle, donnent de leur temps depuis des années pour être là à chaque rendez-vous avec les demandeurs d’asile et leurs familles, pour faire passer les messages, recueillir les larmes et les incompréhensions, faire de la médiation, poser les bonnes questions, trouver les bons termes et les bonnes expressions, rassurer, encourager, tout ce travail bénévole et militant. Or, ils n’ont pas une seule fois la parole dans le film. On ne connaît pas leurs prénoms ni leurs noms, si ce n’est par hasard quand ils sonnent à l’interphone et que Marie-José Tubiana répond. Malheureusement, ils n’ont pas leurs noms à l’écran.

Cela laisse penser que seule Marie-José est « l’héroïne » de ces sauvetages juridiques. Les interprètes et les accompagnateur.ice.s sont toujours les grand.e.s oublié.e.s des luttes pour les droits des étrangères, des migrants, des réfugiés. Les invisibles. La troisième roue du carrosse, dans les représentations de gauche, dans les productions culturelles, partout finalement. Mais ici on oublie quelque chose : sans elles et eux, est-il possible même que les deux parties se comprennent, échangent, se répondent ? Non seulement ils et elles font un travail de translation et de médiation, mais en plus, la plupart du temps, par leur traduction, ils aident, ils militent, avec toute la charge mentale que cela peut impliquer de devoir être à « l’entre-deux », entre les deux parties dont ils parlent les langues (les institutions et les demandeur.euse.s), entre les attentes et le poids des deux parties.

Il y a, dans toutes les institutions mais notamment à la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile, à Paris) certains interprètes tout à fait héroïques, qui se battent dans leur manière de traduire, leur choix des mots, pour aider le demandeur d’asile, leur manière de rassurer, de faire passer l’implicite des questions des magistrats en français, qui choisissent de traduire de telle ou telle manière pour ne pas que cela porte préjudice aux demandeurs parce qu’ils connaissent les cases linguistiques bornées de l’asile, pour mettre toutes les chances du côté des demandeurs. Ces interprètes infatigables, je ne sais pas si un jour ils auront la reconnaissance qu’ils méritent. Combien auront obtenu le statut de réfugié grâce à eux ? Sans doute plus qu’on ne l’imagine.

Agrandissement : Illustration 3

Les attestations dans le cadre de l’asile : paroles médiatisées et paroles crues

Il y a une deuxième chose aussi qui, en sortant du film, trotte dans la tête. Les attestations de Marie-José Tubiana ont permis à des centaines de réfugiés d’obtenir l’asile. Parce que dans les attestations, elle écrit qu’elle a pu vérifier, d’après ses cartes, ses textes, ses recherches, qu’ils « disaient bien la vérité », qu’ils venaient bien de tel village bombardé à telle date pendant tel conflit, qu’ils venaient bien de telle ethnie, qu’ils parlaient bien telle langue, qu’ils méritaient donc bien l’asile en France, que c’était de « vrais réfugiés ».

Mais combien de demandeur.euse.s d’asile soudanais.e.s, ayant effectivement subi des traitements dégradants selon les critères établis par la convention de Genève, n’auront pas de protection en France et seront condamnés à la précarité parce qu’ils n’auront pas réussi à « prouver » ? Parce qu’ils n’auront pas eu la fameuse attestation précieuse de Marie-José Tubiana ? D'après mes observations sur le terrain, il est très probable que pour une « histoire » ou un « récit » égal (c’est-à-dire, comportant des éléments proches ou identiques concernant l’origine géographique, les faits relatés, les traitements subis, le parcours migratoire, etc.) un.e demandeur.euse sans attestations appuyant son dossier se voit refusé l’asile, alors qu’un.e demandeur.euse avec attestations appuyant son dossier se voit accorder l’asile.

Cela rappelle le nombre de demandeur.euse.s d’asile soudanais.e.s qui ont été rejeté.e.s à l’OFPRA en première instance notamment parce que leur origine géographique n’a pas été « déterminée », autrement dit, leur village ou leur hameau n’a pas été clairement identifié sur la base de données cartographiques. Lors du recours CNDA, lorsque le demandeur ou la demandeuse réussit à obtenir, dans le cadre d’une attestation ou d’un mémoire complémentaire, une trace écrite via une carte ou un rapport du nom de leur village ou de leur hameau, il ou elle peut contrer cet argument et avoir une chance d’obtenir l’asile.

Mais si l’on s’intéresse à la logique de l’OFPRA donc, ils remettent en question la parole des demandeur.euse.s d'asile et font davantage confiance à la documentation écrite, à tous les documents écrits (car nous avons, dans les institutions légales et pénalistes françaises, une longue tradition basée sur l’écrit) ; ou alors ne serait-ce pas là la véritable fonction de ces attestations : permettre d’établir un critère clair de choix des dossiers, pour trier, respecter des quotas, « on ne peut pas accepter tout le monde » ? Rappelons-le, seul.e.s 2 demandeur.euse.s sur 10 ont reçu une protection à l’OFPRA en 2021.

Le problème des « attestations » et des compléments de dossiers, c’est qu’ils aident certains et instituent une nouvelle norme pour les autres, et donc pénalisent ceux qui n'en ont pas : c’est le cas des attestations médicales notamment (qui « prouvent » que les traces de blessures sont liées aux tortures et mauvais traitements évoqués), mais aussi des attestations de témoins ou les mémoires complémentaires, compléments de récits et dossiers de presse, bref toutes ces attestations que les demandeurs d’asile non informés ou mal accompagnés ne sauront même pas qu’elles existent et qui seront rejetés parce qu’il n’y aura pas cette « valeur ajoutée » à leur dossier.

Peut-être, si l’on pousse l’analyse, parce que ce qu’ils racontent n’aura pas été appuyé par des Français.e.s (que ce soit des médecins français.e.s, des associations françaises, des juristes français.e.s, etc.), et donc que quelque part, leur parole seule ne fait pas le poids, comme c’est le cas aussi des « preuves » issues des pays d’origine (même écrites), qui sont constamment mises en doute et ne sont pas crues par les institutions françaises. C’est la parole des étrangers que si médiatisée par des Français qui est crue : donc à la fin, ce ne sont jamais eux qui sont crus, ce sont les Français. Cela rappelle ce que dit la grande théoricienne Gayatri Chakravorty Spivak sur le « silence forcé des subalternes » (Les subalternes peuvent-elles parler ?, 1988) : ce ne sont pas les paroles des demandeur.euse.s d’asile qui sont crues mais les attestations fournies par les « spécialistes », les « expert.e.s » français.e.s, qui eux et elles peuvent donner du poids, ou non, aux paroles des demandeur.euse.s.

Finalement, le lien entre l’oubli des interprètes et la parole des demandeur.euse.s d’asile médiatisée par les attestations est que dans les deux cas c’est une logique où ce sont les expert.e.s occidentaux (dans ce cas, français) qui parlent, et les autres (interprètes, demandeur.euse.s d’asile soudanais.e.s), contraint.e.s au silence et relégué.e.s de leur propre histoire.

Léa, pour l’équipe de Sudfa

-----------

Sudfa est un blog participatif franco-soudanais, créé par un groupe d'ami-e-s et militant-e-s français-e- et soudanais-e-. Nous nous donnons pour objectif de partager ou traduire des articles écrits par des personnes soudanaises, ou co-écrits par personnes soudanaises et françaises, sur l'actualité et l'histoire politiques, sociales et culturelles du Soudan et la communauté soudanaise en France. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à sudfamedia@gmail.com, ou via notre page facebook. Pour plus d’infos, voir notre premier billet « qui sommes-nous ». Vous pouvez aussi retrouver tous nos contenus, articles, chroniques et reportages, sur notre nouveau site : sudfa-media.com. A bientôt