De la lutte sociale des salarié·es de la manufacture horlogère Lip, opposé·es – à partir de 1973 – à leur direction puis aux gouvernements d'union des droites de Pierre Mesmer, notamment, il demeure aujourd'hui nombre d'articles, documentaires ou témoignages directs. Comme celui de Charles Piaget (ancien délégué Cftc puis Cfdt, et militant du PSU en 1973), dont Théo Roumier (SUD éducation) a publié il y a peu un recueil de textes (Éditions du Croquant, 2022), et qui avait lui-même écrit plus tôt On fabrique, on vend, on se paie (Syllepse, 2021).

C'est à ce slogan collectiviste assez vite devenu emblématique du combat et de l'imagination des Lip, « C’est possible : on fabrique, on vend, on se paie », que le titre de la pièce présentée par Le Bain Collectif fait également référence. Un horizon professionnel et économico-social aussi simple que révolutionnaire (et a fortiori dérangeant pour les adeptes ancien·nes et actuel·les du statu quo), tant le degré d'auto-organisation qu'il implique est élevé. Néanmoins, une utopie autonomiste partiellement réalisable, comme le démontre la praxis artistique de cette compagnie audacieuse qui, à force d'immersion documentaire, de labeur, d'élaboration, parvient à progressivement structurer une offre collective subversive mais aussi qualitative et accessible à un public éclairé élargi.

En effet, après un premier travail ayant porté sur le procès de la première génération de la Fraction armée rouge (RAF), sur l'usage de la violence armée dans le cadre de l'engagement militant ainsi que sur l'incarnation de la violence et de sa parole marxistes révolutionnaires, Le Bain Collectif agrandit ici sa surface de jeu pour l'électriser et l'égayer davantage, l'animer au moyen de la représentation de fêtes prolétariennes, du goût pour l'élégance vestimentaire de leurs personnages et des revendications ouvrières... et surtout le féminiser, grâce à la valorisation de la parité exercée dans la répartition des rôles et à l'équilibre coconstruit par le trio que forment Lucile Chikitou, Pauline d'Ozonay et Zélie Gillet. Celles-ci dans leurs interprétations figurent d'ailleurs avec force un juste, intime et constant soulèvement contre les inerties dans lesquelles les hommes de l'usine contraignent les sujets féminins, même dans la conflictualité que les femmes coaniment à leur côté face au patronat, aux pouvoirs publics et parfois même face aux syndicats (ce rapport à une domination masculine multidimensionnelle est dans ce spectacle subtilement énoncé via quelques effets de loupe qui en reconduisent par le jeu de nombreux entrelacs). Dans ce sens, leur théâtre investit sans détour le réel malgré les artifices de la fiction puisqu'il « devient ou redevient un des meilleurs instruments pour enquêter sur la réalité et la politique » [1].

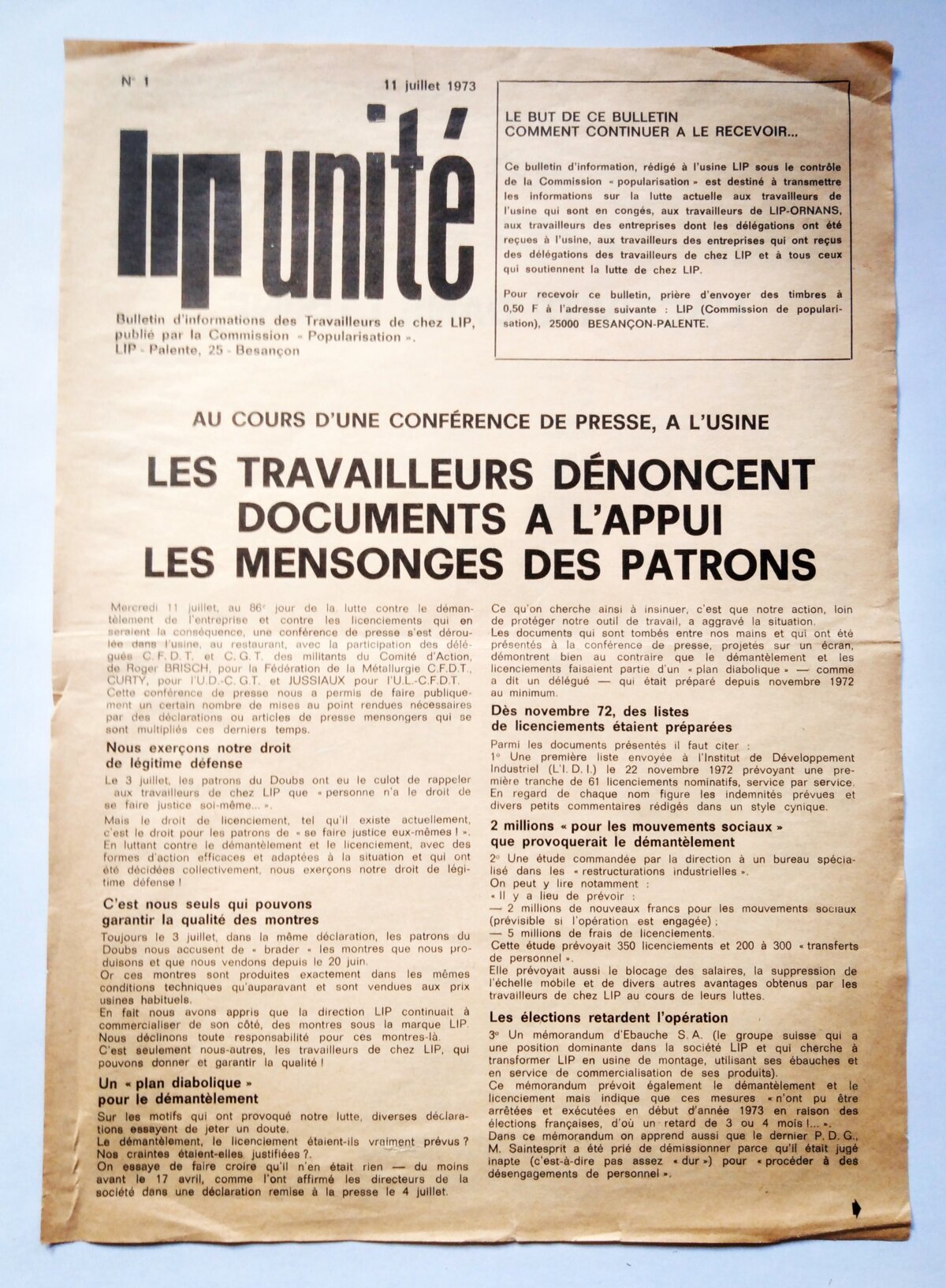

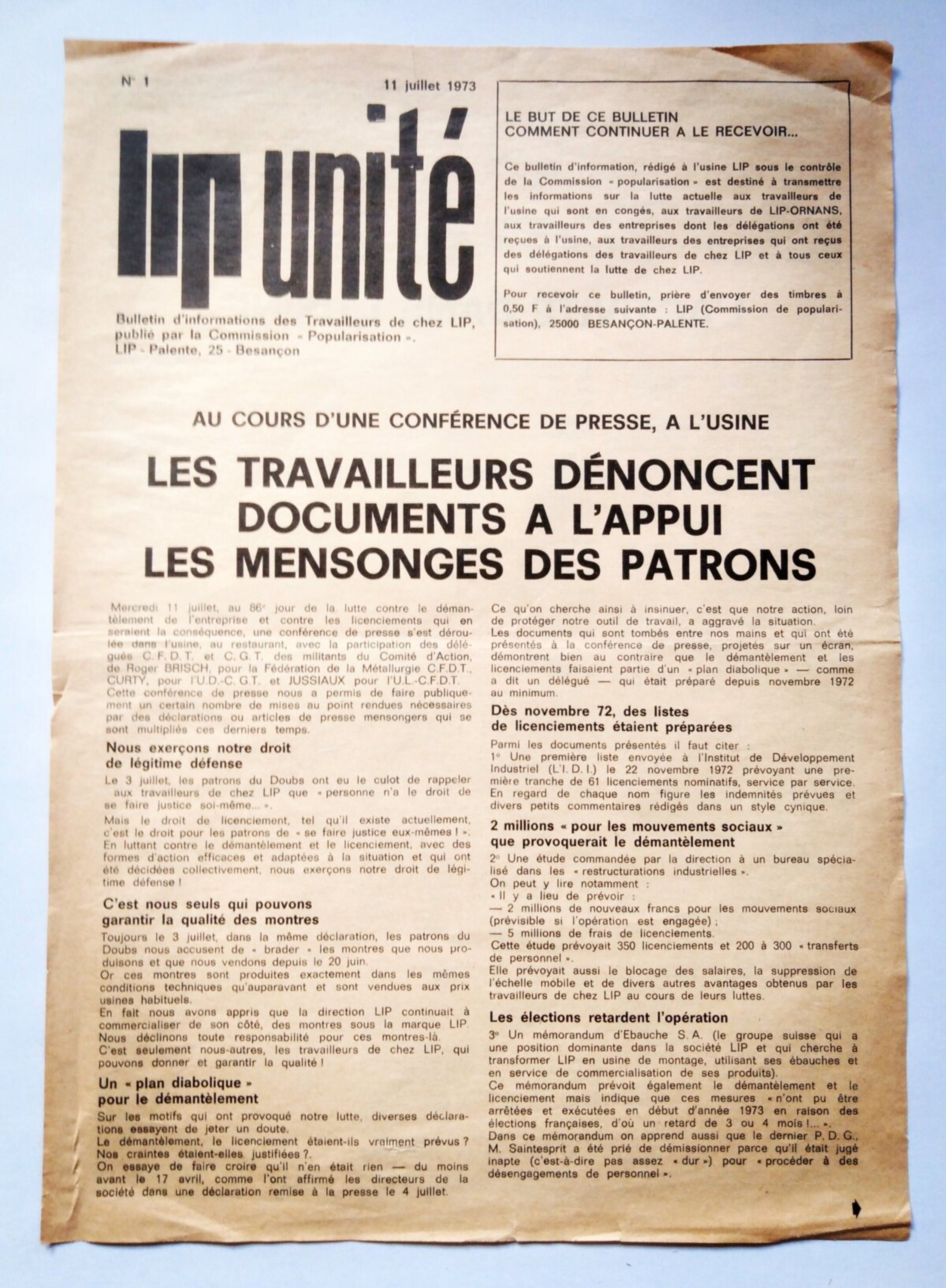

Agrandissement : Illustration 1

Au plateau figurent six personnages que l'on nommera donc par hasard Charles, Monique – ou René, Jeanine... Colette et Laurent. Chacun·e, salarié·e, délégué·e syndical·e, OS, militant·e politique (ou pas), prendra périodiquement en charge le récit collectif de cette petite communauté de destin. Avec sa propre sensibilité de genre, l'acuité de son point de vue de classe ou la ferveur de l'individu qui soudain s'émancipe simplement dans le combat social. Leurs apports aux commissions et aux AG seront autant de témoignages documentant l'organisation du comité d'action des « montres en lutte », où l'on discute autour des différentes stratégies opérationnelles des camarades, dispute les « rapports de force » encore favorables au grand patronat et célèbre les moindres réussites pour tenir la dragée haute au négociateur que leur envoie le ministre de l'Industrie, M. Charbonnel. Une focale resserrée d'où entrevoir une histoire humaine au moyen terme qui déjà s'écrit sous le poids de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances et prétendant de la contre-révolution néolibérale à l’Élysée... En cela, les personnages directement identifiables aux véritables protagonistes de cette période par leur style et leur discours, ainsi que les différents matériaux, objets et supports utilisés lors de la représentation théâtrale, nous plongent dans le « drame documentaire » conceptualisé par Erwin Piscator, un montage scénographique protéiforme fait aussi bien « de discours authentiques, d'articles, d'extraits de journaux, [que] d'appels, [...] de scènes et [pour conclure] de personnages historiques » [2].

Au cœur de leur initiative, l'essai de prise en charge démocratique de leur situation professionnelle, leur emploi (des 1113 salarié·es que comptaient l'usine de Besançon, des bureaux aux ateliers, 480 devaient être licencié·es). Celle-ci leur permet de rencontrer leur alter ego, dedans comme en dehors de l'enceinte de l'usine, et la démarche « brechtienne » du spectacle, logiquement, de nous faire miroiter comment peut naître plus ou moins consciemment l'esprit d'entrisme pratiqué par des groupes d'individus appartenant à tout un faisceau humaniste, allant de l'action catholique ouvrière à la sororité naissante dans une réunion en non-mixité. Dans cette dernière, où la parole véritablement se dénoue, il s'agit d'abord de confier l'amertume d'être cantonnée à des tâches restreintes et relevant en réalité de la domesticité, dans un contexte où le parler masculin l'emporterait dans les assemblées et le comité d'action, malgré la majorité féminine des salarié·es de l'usine Lip (« 82% d'ouvrières », nous dit-on, et « 54% d'employées »). De là ensuite la prise de conscience que ce sont injustement d'autres mâles se voulant dominants qui ont remplacé les anciens chefs d'atelier, pour soi-disant assurer l'auto-gestion ouvrière de la productivité horlogère. Alors accède-t-on enfin, notamment grâce à la mise en scène savamment orchestrée par Anouk Darne-Tanguille, à une signification qui va au-delà de l'étude de cas initialement présentée (où les hommes, étant davantage d'ouvriers qualifiés et de cadres, réinstaurent des hiérarchies malgré l'affront pourtant collectif et la présence majoritaire de travailleuses).

À cour et à jardin affleurent donc à la fois l'émulsion des AG et l'énergie des soutiens militants. Aux véhicules partis en direction des presbytères du Haut-Doubs et sans doute surveillés par la DST ou les RG (afin d’emmagasiner des informations permettant de mieux connaître qui gère réellement les stocks et les recettes des montres dérobées et/ou vendues), succèdent les transports d'allégresse des participant·es aux dynamiques d'émancipation prolétaire. Malgré le soupçon constant, à la fois vis-à-vis de l'imminence de la répression des « martiens » (des CRS, entre autres) mais aussi à l'égard des journalistes, des collègues et des organisations syndicales, dont le soutien ne sera pas forcément sans faille et dont, nécessairement, il faudra tirer des enseignements. On peut ainsi encore apparenter cette forme théâtrale documentaire à la conception politique du spectacle de Piscator puisque l'enjeu observable ne consiste pas seulement à « relater des évènements historiques pris tels quels » mais plutôt à parvenir à « tirer de ces évènements des leçons valables pour le présent » [3].

De l'autosabotage industriel institué peu à peu en technique d'absorption capitalistique par des investisseurs suisses roulant vraisemblablement pour la concurrence, à la reprise de ce fleuron bisontin qu'on imagine volontiers devenir une coopérative ouvrière aux mains de salarié·es modèles (une Scop dans le spectacle), le public est invité à s'immerger dans le voyage de la lutte de ces femmes et de ces hommes qui sans arrêt questionnent leur fragile unité et ainsi à prendre part au relai populaire que la réaction prétend sempiternellement étouffer, soit par le chantage, la division, soit par la délégitimation, voire la violence. Conséquemment, d'ailleurs, on se demandera forcément en cours de représentation pourquoi ne dit-on pas « qu'il y a eu des grenades lacrymogènes lancées dans des appartements », « des grenades offensives » qui ont aussi blessé des manifestant·es et ont même été tirées dans d'autres endroits improbables « d'une cité assez éloignée » ? C'est que le point de bascule vers l'effet de transposition interprétative des énoncés des comédien·nes aura bien été aiguillé. Comme le rapportait Léo Lania, journaliste, dramaturge, scénariste et collaborateur de Piscator : « Nous voulons voir les documents du passé à la lumière du présent ; non pas des épisodes de telle ou telle période, mais le temps lui-même, non des fragments mais une unité globale ; l'histoire non pas comme arrière-plan, mais comme réalité politique » [4].

[1] PAVIS, Patrice, Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, Armand Collin, Paris, 2018.

[2] PISCATOR, Erwin, Le théâtre politique suivi de supplément au théâtre politique, L'Arche, Paris, [1962] 1972, p. 66.

[3] DIAZ, Sylvain, « Le théâtre documentaire : théâtre de la révolution, théâtre révolutionnaire » in MAIER-SCHAEFFER Francine, PAGE Christiane et VAISSIÉ Cécile (dirs), La révolution mise en scène, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2012, pp. 299-309.

[4] Cité dans NEVEUX, Olivier, « Le monde est explicable et transformable. Fondements du théâtre documentaire », La Revue Documentaires, 2010, N°1-2, Vol. 22-23, pp. 17-28.

On fabrique, on vend, on se paie – une histoire des usines lip

Écriture : création collective (Le Bain Collectif) ; Mise en scène : Anouk Darne-Tanguille ; Interprètes : Raphaël Bocobza, Lucile Chikitou, Nino Djerbir, Pauline d'Ozonay, Léo Tasserit, Zélie Gillet ; Lumière : Marie Plasse ; Son : Émilien Serrault ; Production : Le nid de Poule, Marion Viquesnel.

Avec le soutien du Théâtre de la Croix-Rousse et de l'Association Beaumarchais SACD.

1h30

21.07.2023 → 25.07.2022 (15h30)

Festival Off d'Avignon, Théâtre des Carmes - André Benedetto.