C’est en effet le 20 avril 1973 que se crée le comité d’action à l’usine horlogère Lip de Besançon (un millier de salariés), suite à la démission du PDG trois jours plus tôt. On peut considérer que cette date est le début d’une épopée qui mérite d’être connue par la manière dont elle a été menée et pour ses conséquences dans le paysage, politique, social, économique, juridique français.

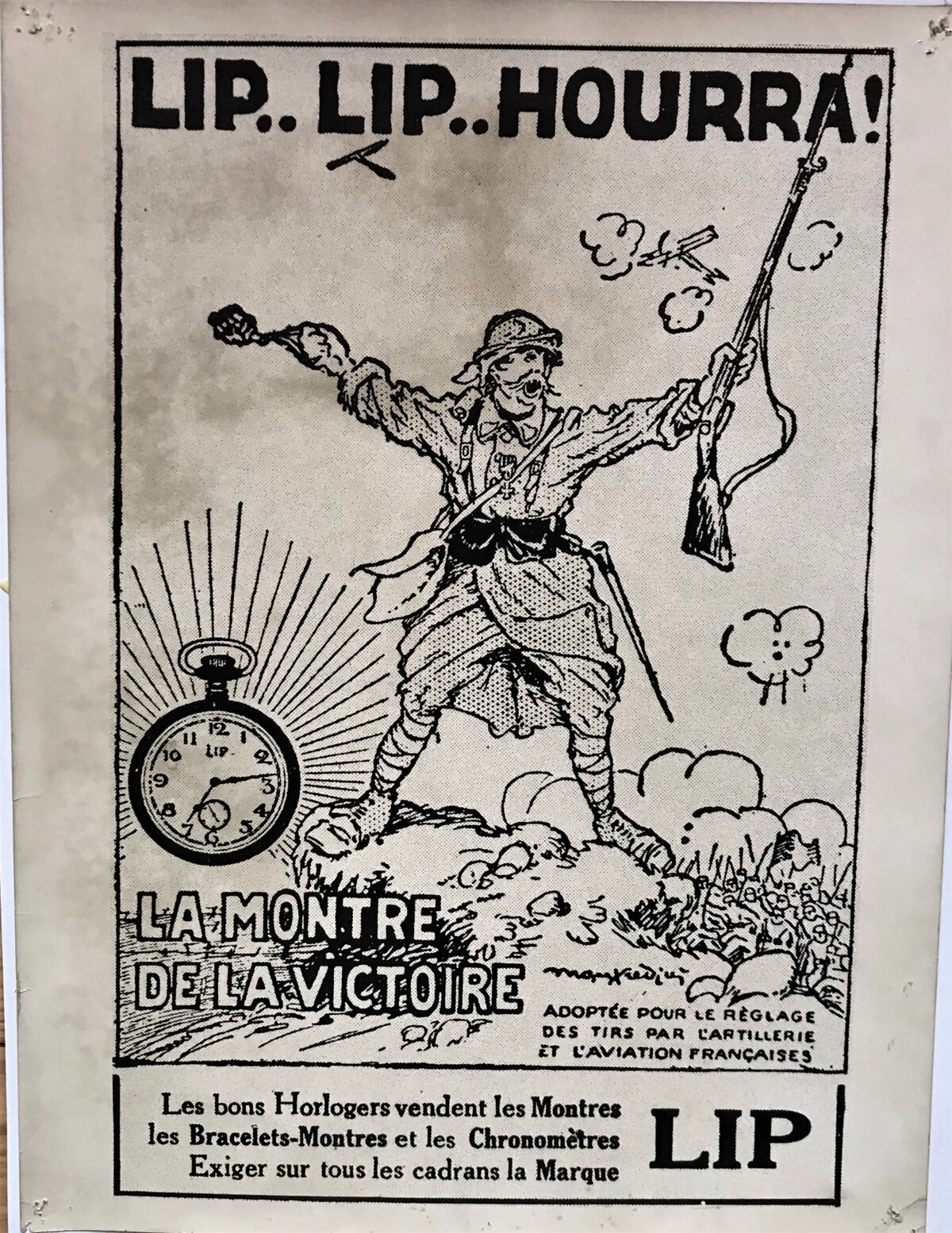

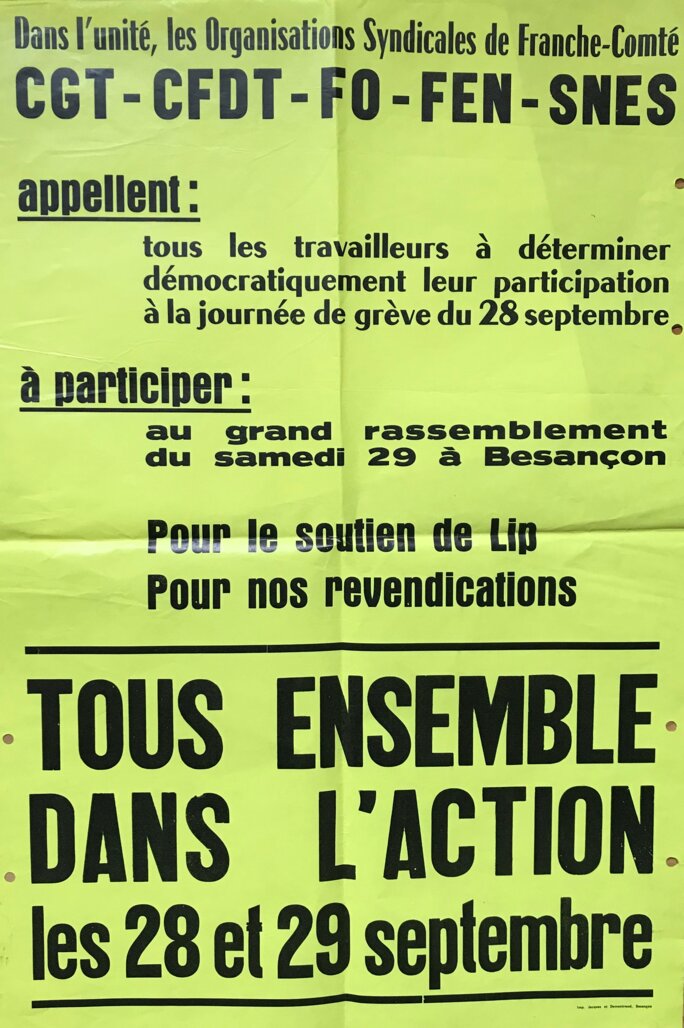

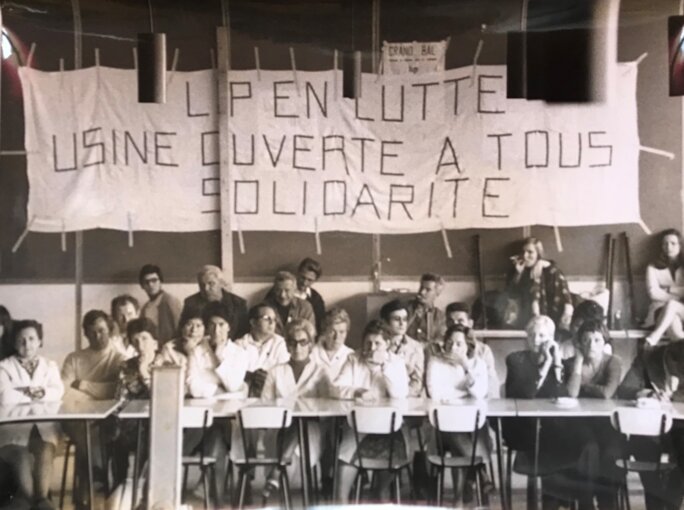

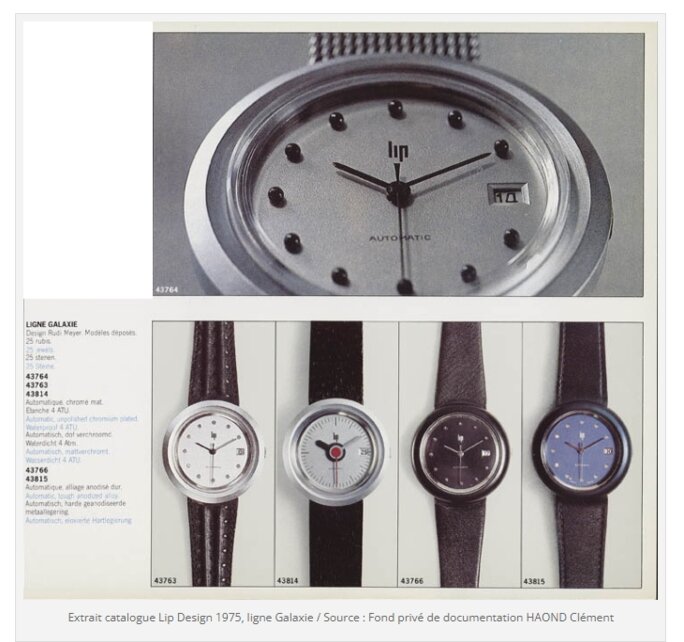

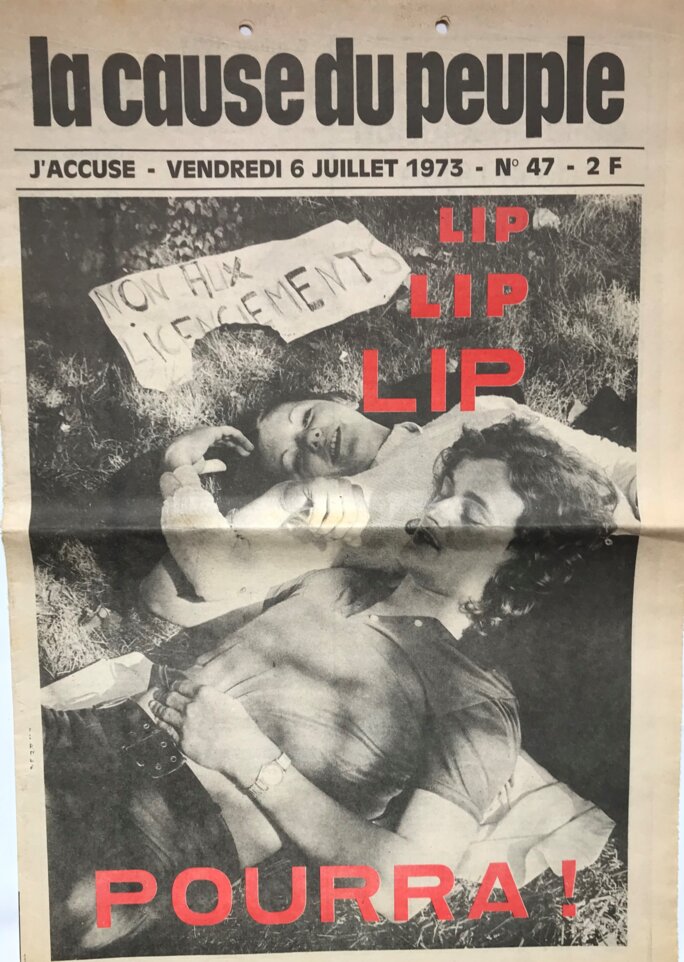

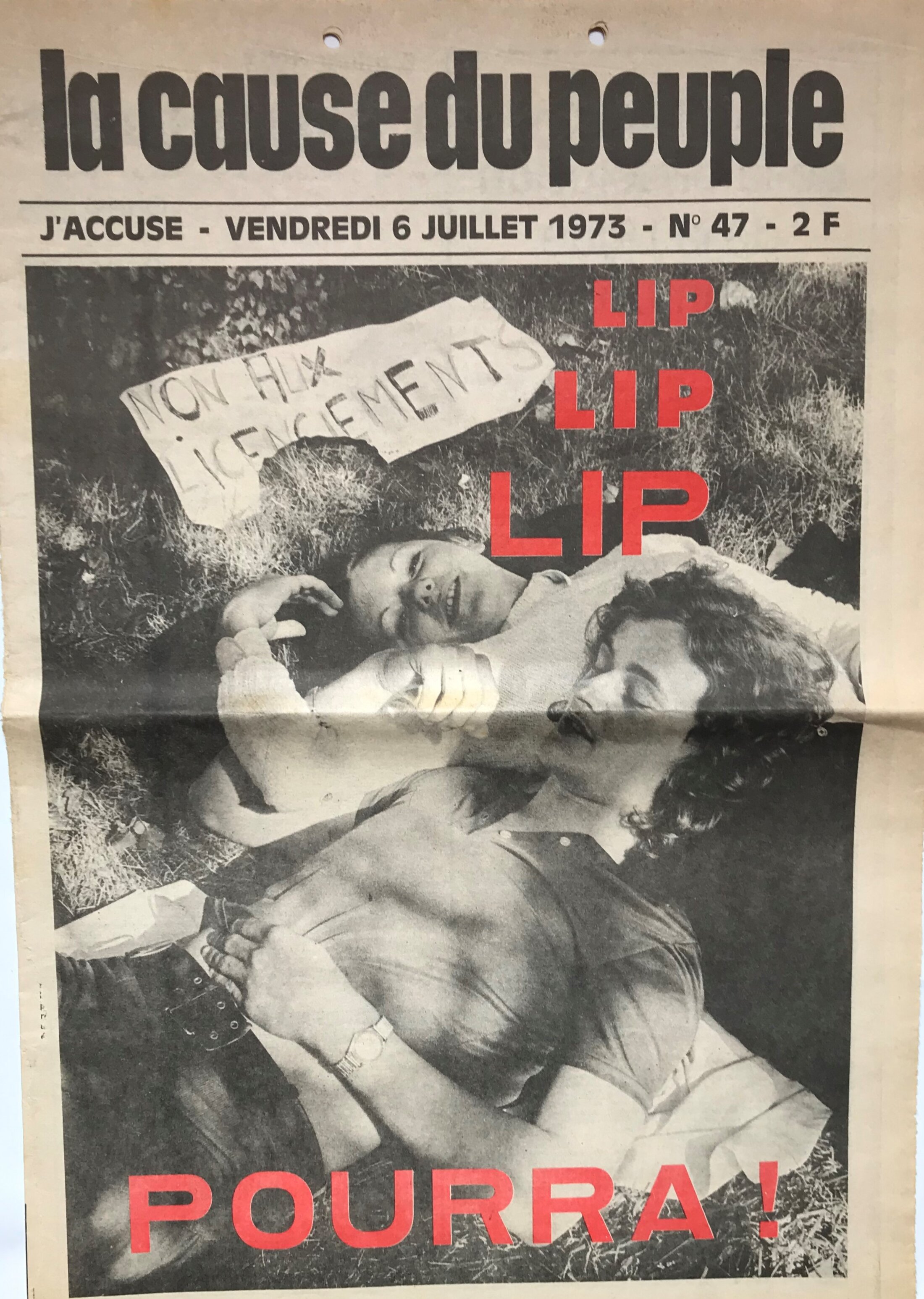

Agrandissement : Illustration 1

D’emblée, j’apporte quelques précisions, car on m’a dit que les générations les moins âgées, si elles savent plus ou moins qu’ils existent une marque de montre Lip, ignorent souvent qu’il y eut sous ce nom une lutte sociale exemplaire à partir de 1973, le plus long conflit social de l’histoire. Cette lutte a profondément marqué celles et ceux qui l’ont vécue de près ou de loin. La transgression consistant à s’emparer du capital-montres et à redémarrer partiellement la production, la vente des montres assurant les salaires et la façon démocratique dont l’action fut menée expliquent le large écho qui lui fut donné par les médias qui affluaient du monde entier pour en rendre compte. Pendant des mois, tous les journaux des radios et des télés s’ouvraient sur ce qui se passait à Besançon, quartier de Palente. Pas un seul Français, à l’époque, n’a pu échapper aux informations sur cette affaire.

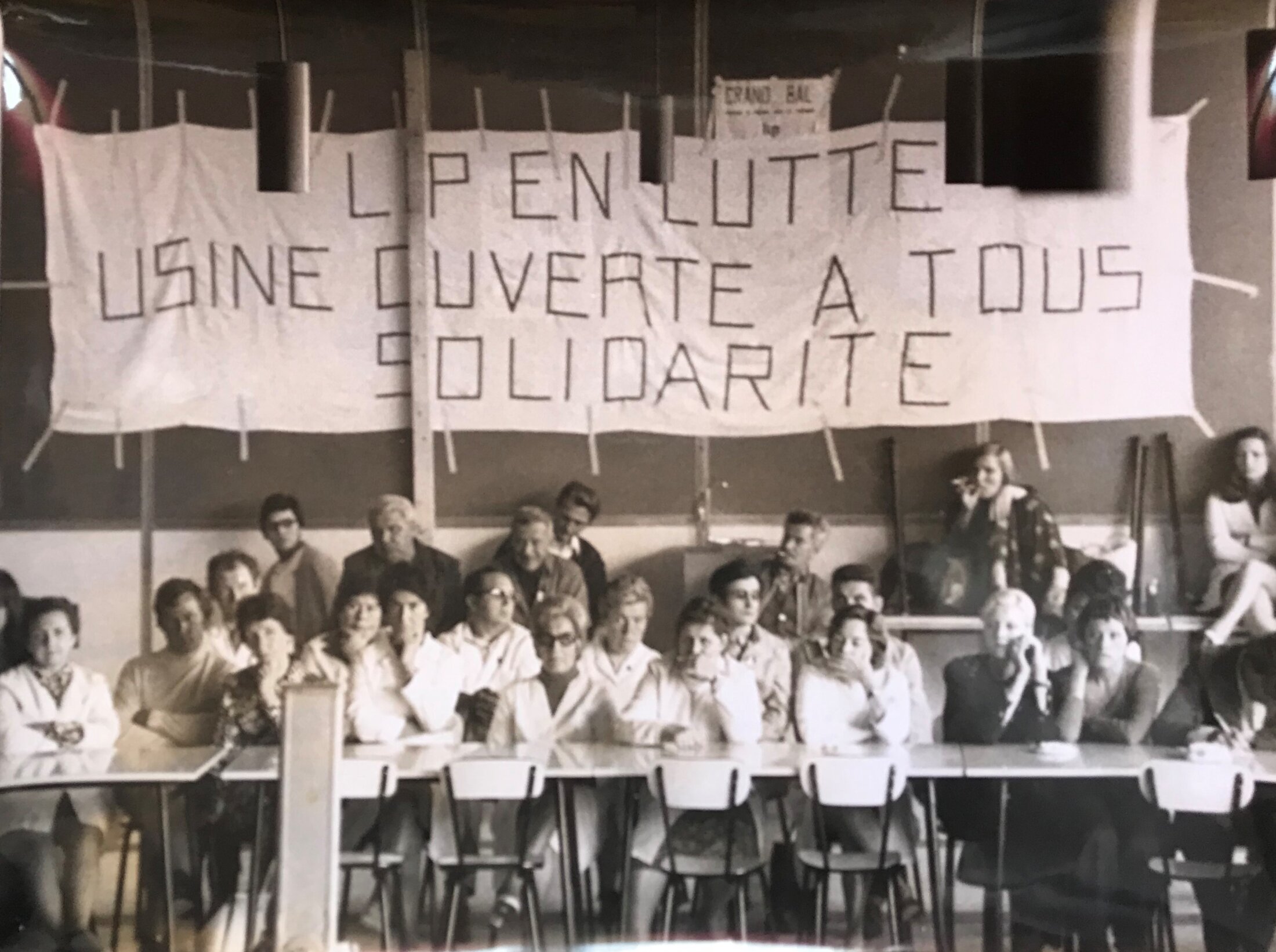

Agrandissement : Illustration 2

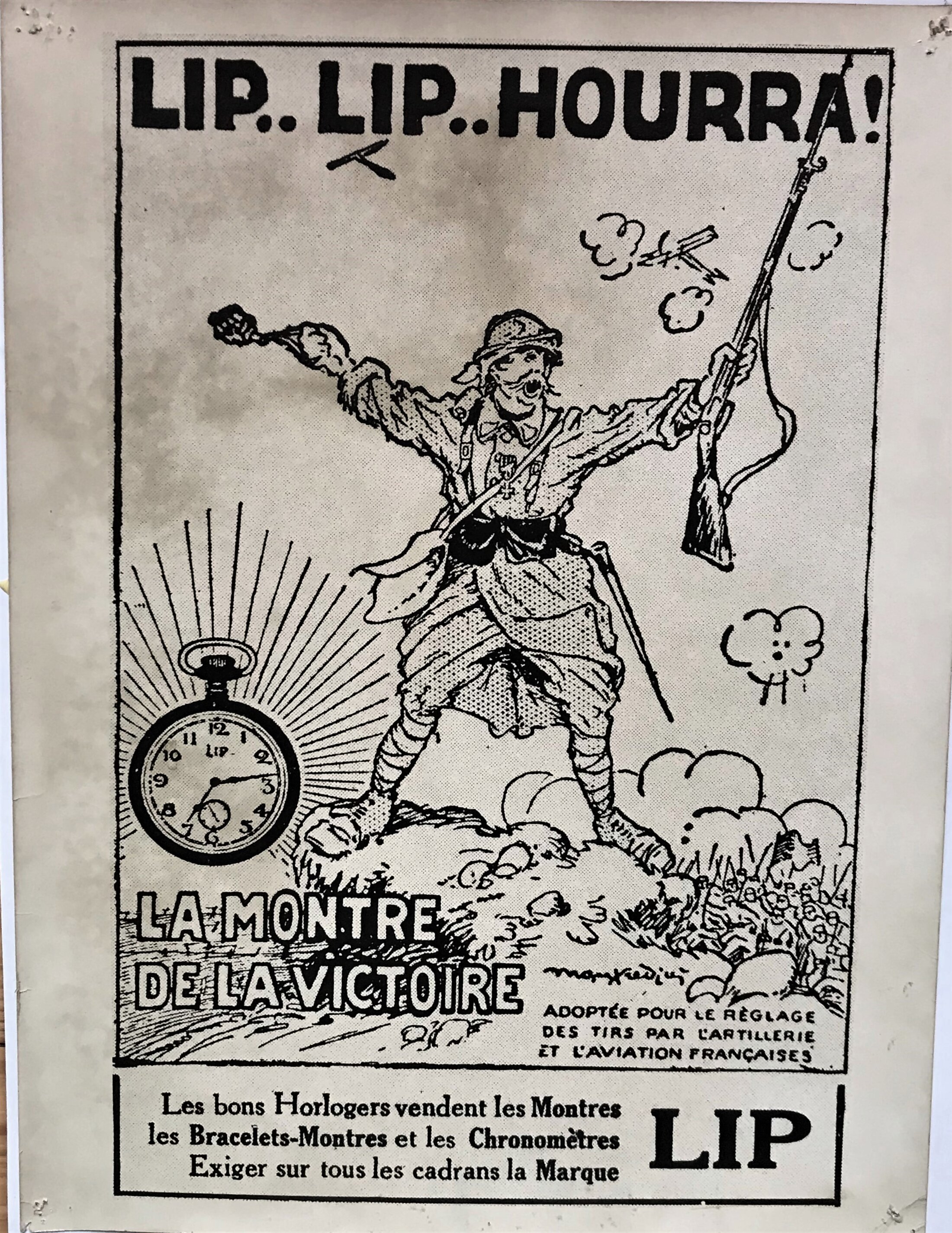

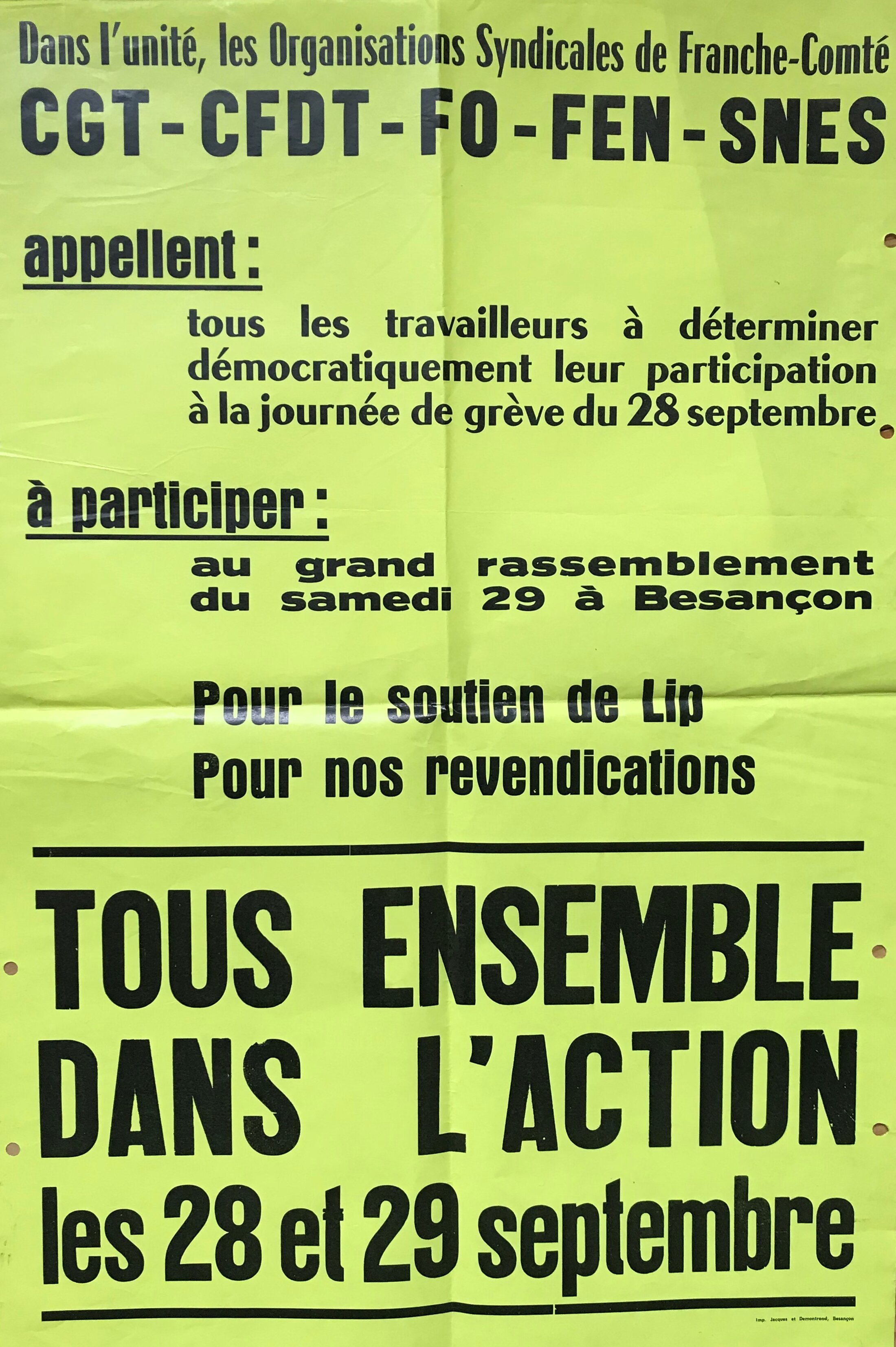

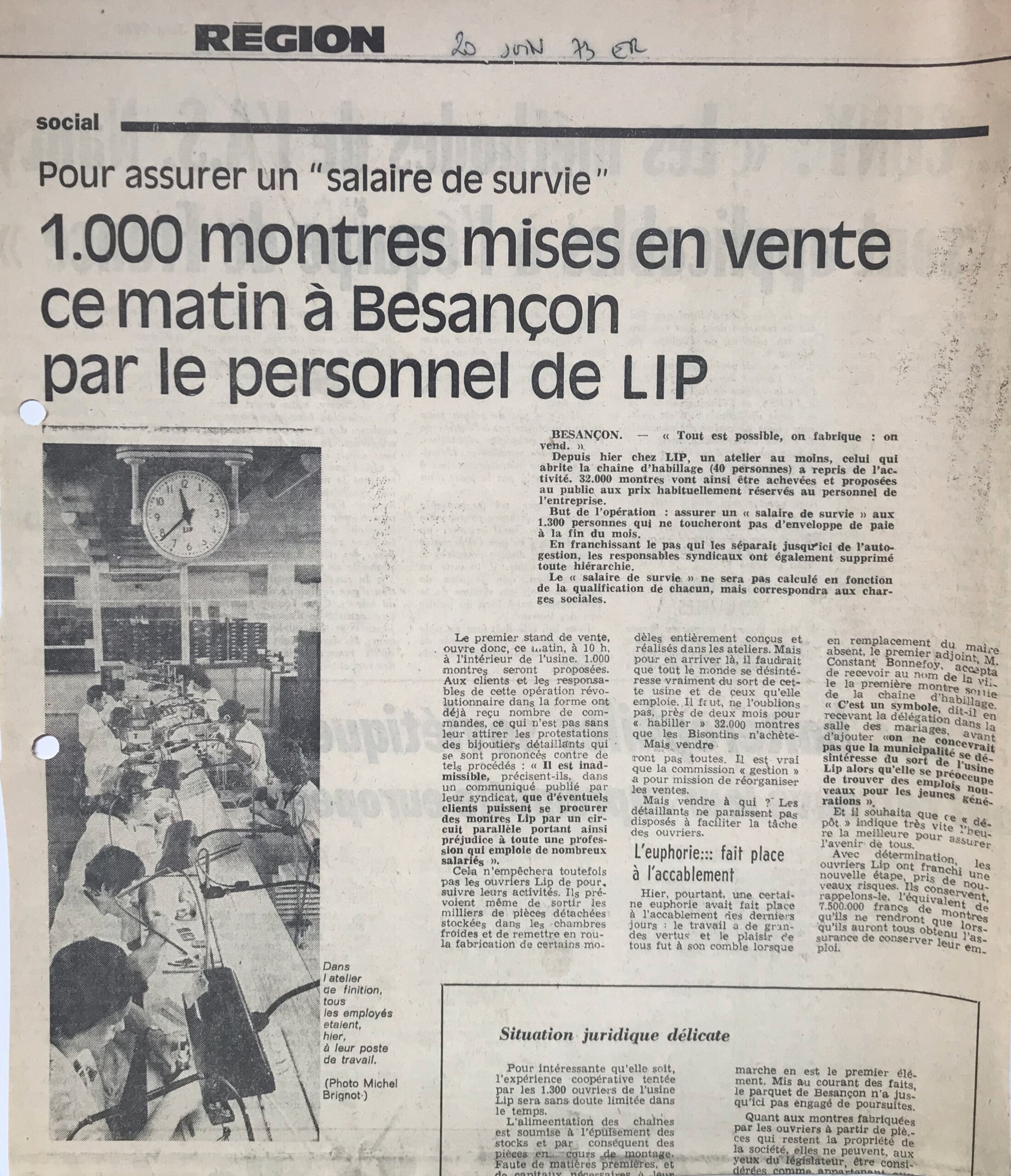

Les Lip eux-mêmes sillonnaient la France, se rendaient même à l’étranger. Partout des comités les recevaient et organisaient la vente des montres. L’argent ainsi récolté permit de rémunérer pendant des mois les plus de 800 salariés qui menaient la lutte et dont la plupart occupaient l’usine. La nécessité de cacher le trésor de guerre signifiait de multiples complicités, y compris dans des milieux pas forcément révolutionnaires (comme les presbytères du Haut-Doubs). Une manifestation se déroula fin septembre 1973 à Besançon, avec des soutiens venus de partout, soit, avec au moins 100 000 personnes, sans doute la plus importante manifestation de province en soutien à une usine en grève.

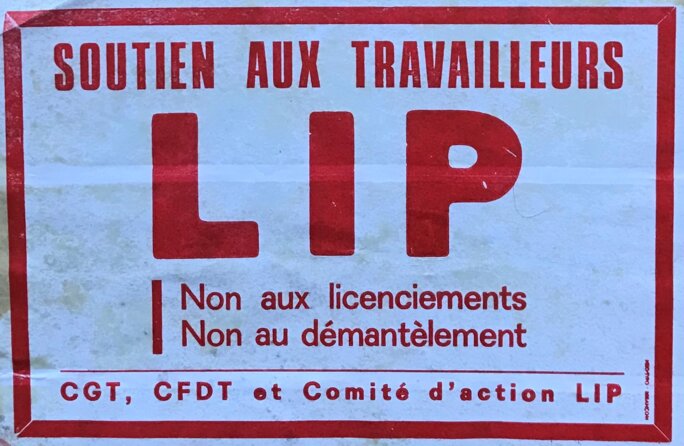

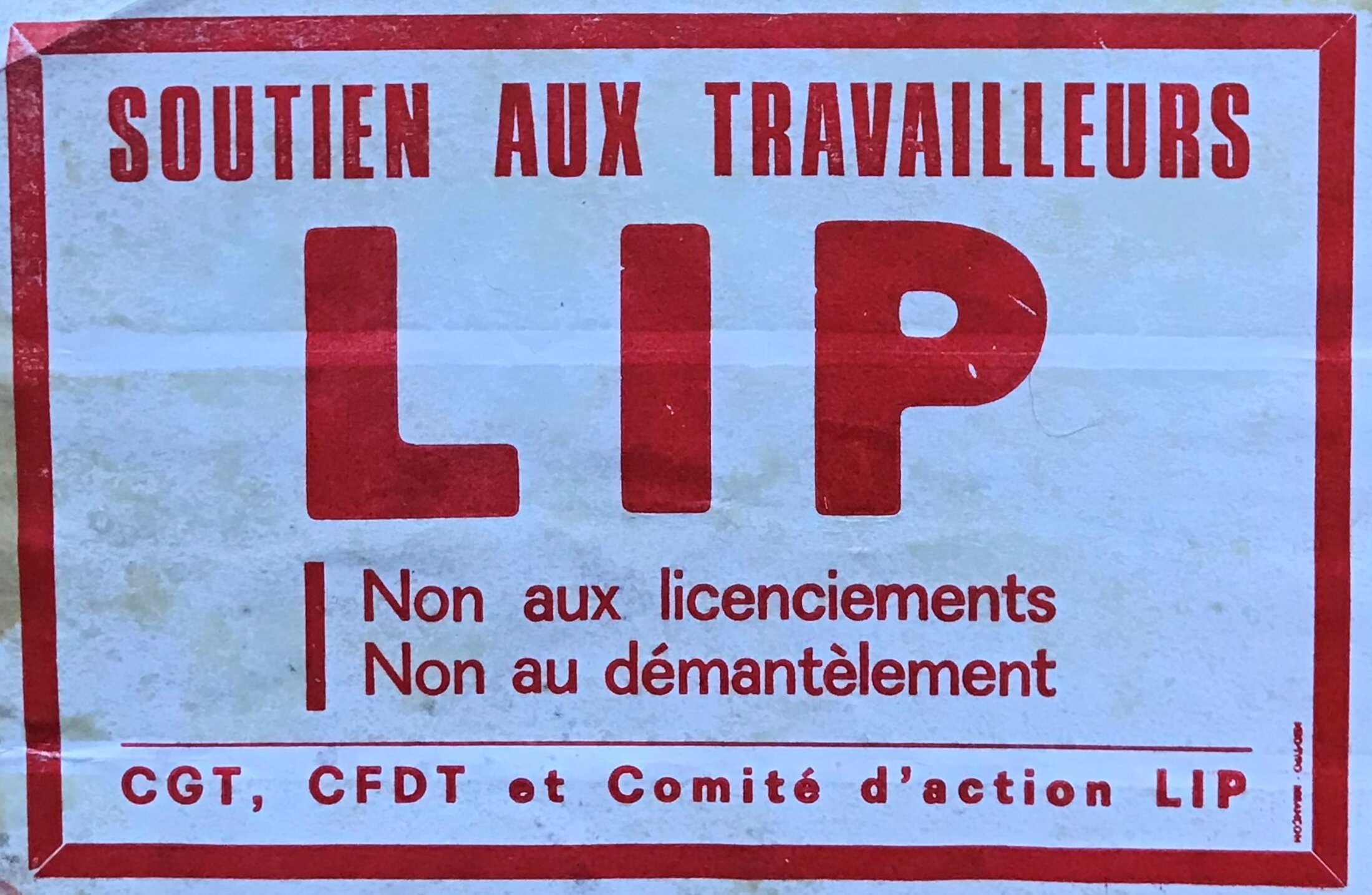

Si Lip est entré dans l’histoire c’est aussi parce que la révolte, dans un premier temps, a payé et a imposé au capitalisme néolibéral une sortie de crise alors que les actionnaires avaient décidé des licenciements massifs. La notoriété de la marque Lip, l’aura que les Lip résistant aux licenciements avaient acquise auprès de l’opinion publique et le fait qu’une partie du patronat voulait démontrer sa modernité en essayant de trouver une solution, tout cela aboutit à une réouverture de l’usine en mars 1974, avec embauches progressives de tous les licenciés, soit 925 employés ! Sauf qu’au même moment avait lieu ce que l’on a appelé le "premier choc pétrolier" qui conduit le capitalisme français à se réorganiser. C’est ainsi que nombreuses entreprises sont menacées de réduction d’effectifs, de fermeture. Le patronat et le pouvoir pompidolien et giscardien (Giscard d’Estaing devient président en mai 1974) ne peuvent supporter qu’un tel exemple fasse tache d’huile, constatant que déjà des ouvriers et ouvrières s’inspirent de cette lutte pour organiser leur résistance : alors ils s’emploient délibérément à casser les reins aux Lip et à obtenir une fermeture définitive avec la complicité des dirigeants d’entreprises qui avaient dans un premier temps accepter de sauver l’usine.

La loi du 27 décembre 1973 qui a instauré une garantie de salaire pour les salariés victimes de licenciements économiques (créanciers prioritaires, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors) est considérée comme une des conséquences de l’affaire Lip. Malgré son échec, cette lutte eut certainement un effet sur la mobilisation sociale des années 1970. Un baron du PS a écrit dans ses mémoires (Jean Le Garrec, Une vie à gauche) que « c’est à partir de Lip que le mouvement social s’est développé et c’est sur cette dynamique que François Mitterrand a bâti sa victoire de 1981 » (même si le patron du PS portait nullement l’autogestion dans son cœur).

Dans la série d’articles qui seront publiés sur ce blog Social en question, je présenterai plusieurs de mes textes parus une première fois en 1983, aux dix ans de Lip dans la revue franc-comtoise L’Estocade, dont j’étais directeur : un déroulé de l’affaire Lip, un état de la situation après la fermeture définitive de l’usine et alors que plusieurs coopératives étaient créées pour maintenir une activité. Un article décrivant Charles Piaget, le leader charismatique de cette aventure exceptionnelle, des textes de femmes ayant mené le combat (critiques parfois sur la façon dont certains responsables hommes se sont comportés). Un texte actuel (Je me souviens) sur ce qu’a été pour moi cette lutte, ce que j’en ai connu, étant à l’époque très impliqué dans le syndicalisme CFDT en Franche-Comté ; une présentation de l’ouvrage magistral de l’historien américain Donald Reid (L’affaire Lip, 1968-1981, plus de 500 pages, paru en 2020) et de quelques autres livres dont celui (Pourquoi ont-ils tué Lip ? De la victoire ouvrière au tournant néolibéral) dans lequel Claude Neuschwander, directeur qui avait redémarré l’usine, explique comment cette victoire a été détruite par le patronat ; une fiche sur les pérégrinations de la marque Lip, entre autres son passage dans le Gers, lorsqu’elle a été rachetée par un petit industriel qui cherchait à faire sa notoriété avec les montres célèbres (alors même qu’il ne s’agissait plus que d’assemblages à partir de pièces venues d’Asie).

. Concordance ou coïncidence des temps : le quotidien Libération, qui couvrira copieusement la lutte des Lip, publie son premier numéro le 18 avril 1973.

. Lip a souvent été écrit LIP, en majuscules. J’ai choisi de l’écrire Lip, cherchant à éviter les majuscules sauf pour un sigle.

. Tous les articles de presse reproduits, affiches et couvertures de journaux : archives YF.

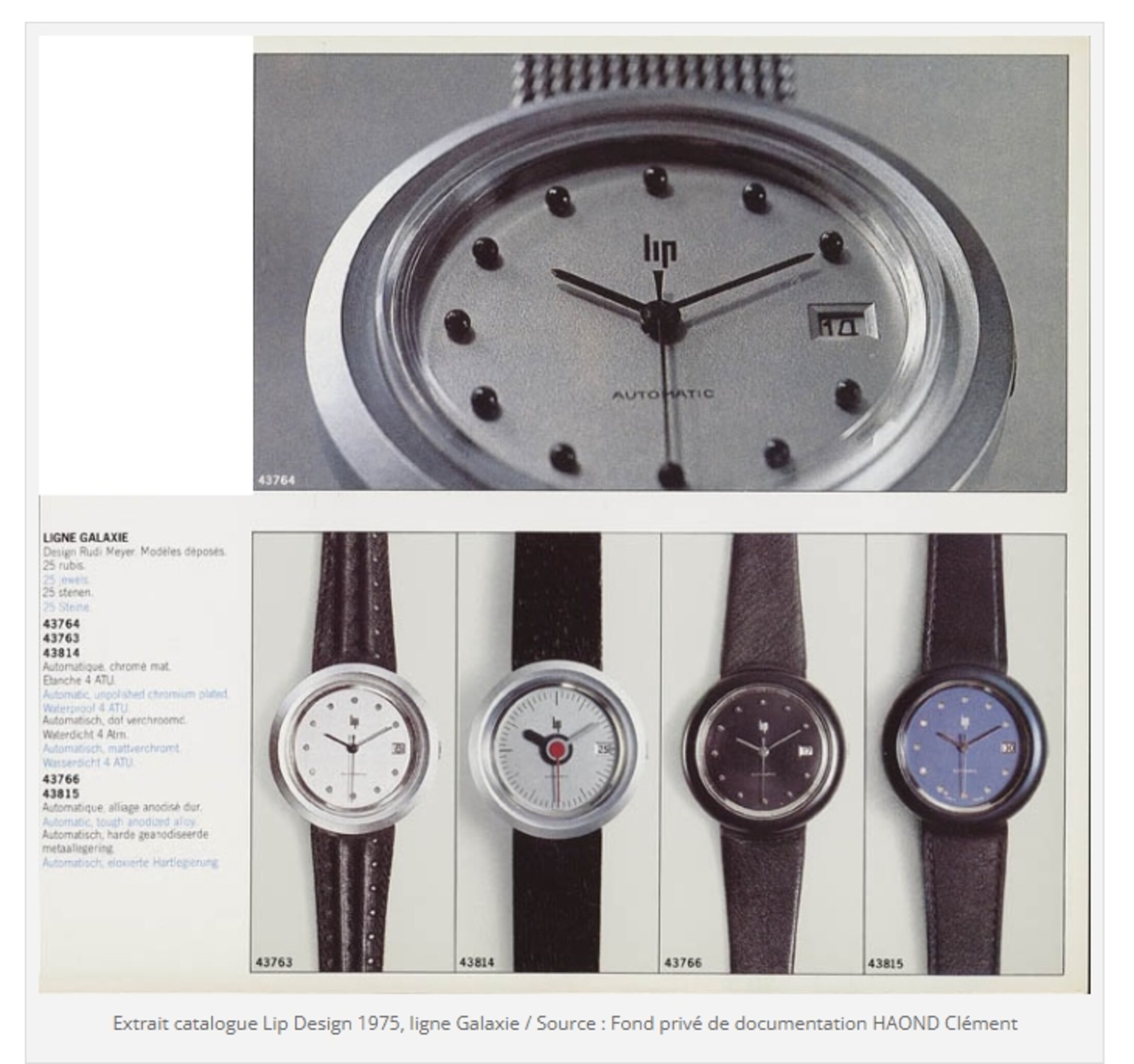

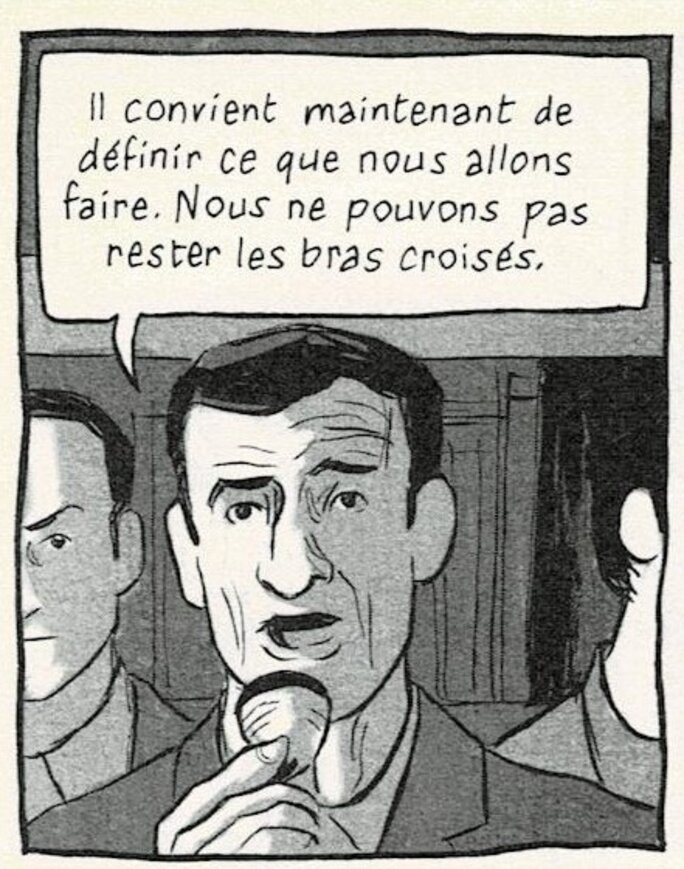

Agrandissement : Illustration 3

Plan (6 billets) :

1973 : le combat historique des Lip

(1) Une lutte spectaculaire (1973-1976). Charles Piaget, leader charismatique.

(2) La réalité dix ans plus tard. Les coopératives. Témoignage Dominique Bondu.

(3) Lip et les femmes.

(4) Lip : Je me souviens. Et témoignage de Gérard Jussiaux.

(5) L’affaire Lip, par Donald Reid. Autres ouvrages.

(6) Les pérégrinations de la marque Lip et son passage dans le Gers.

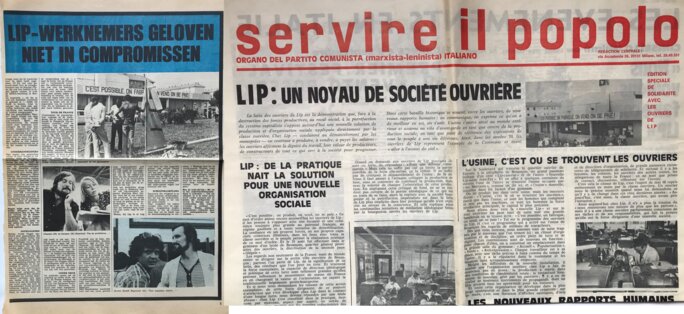

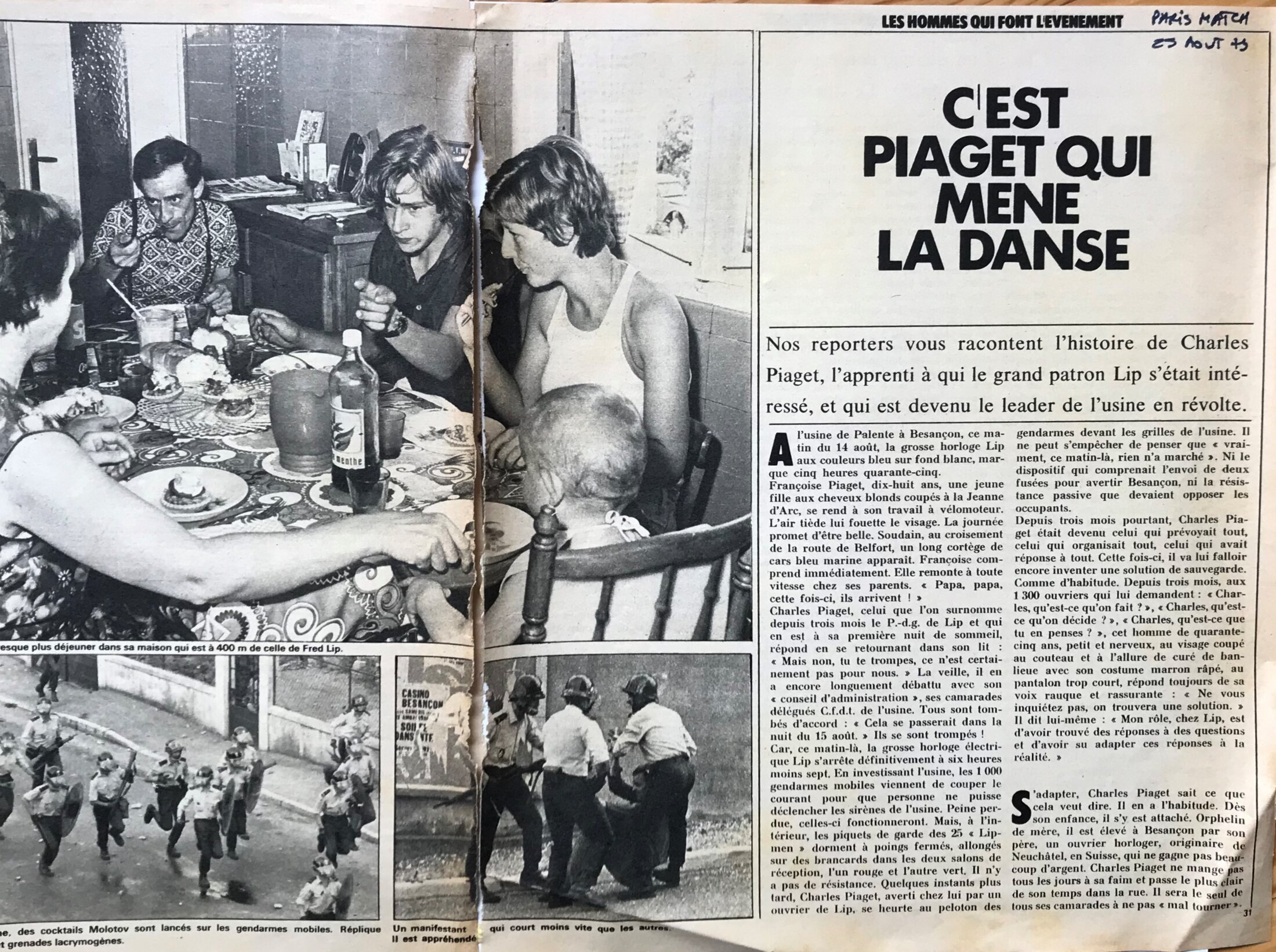

Agrandissement : Illustration 4

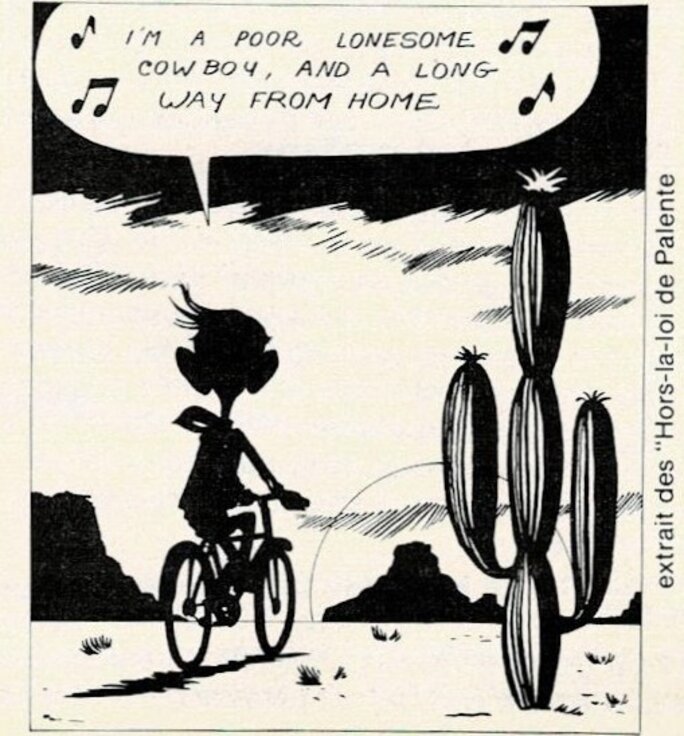

[Ci-après, texte que j’ai publié sous le titre général Que sont devenus les Lip ? dans le journal bimestriel franc-comtois L’Estocade de septembre-octobre 1983 qui se proposait de faire le bilan des dix ans. Palente était le quartier dans lequel était implantée l’usine Lip à Besançon. Je n’ai rien modifié, simplement ajouté quelques courtes précisions entre crochets].

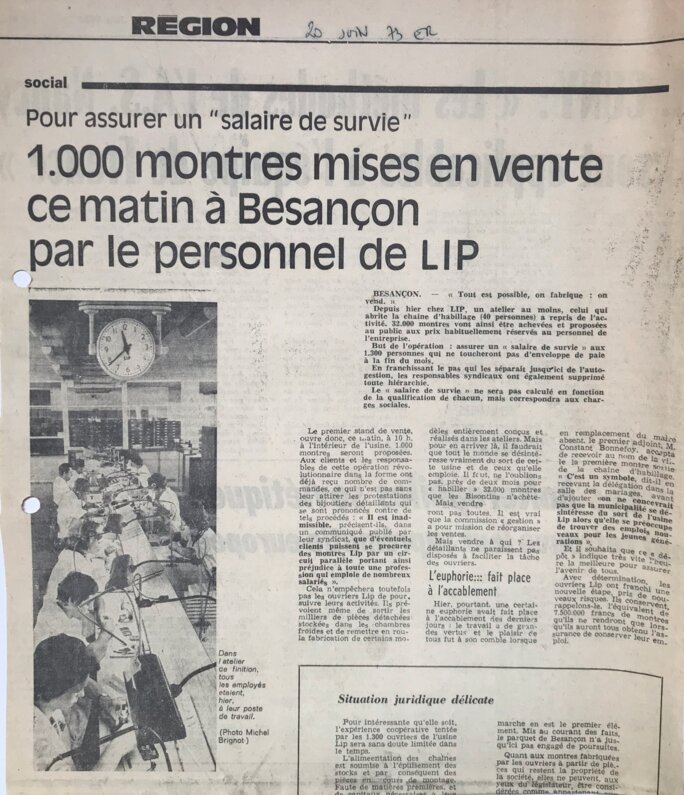

« On fabrique, on vend, on se paye »

Agrandissement : Illustration 5

Le 29 septembre 1973, cent mille personnes venues de tous les coins de l'hexagone convergeaient sur Besançon en soutien aux ouvriers de Lip en lutte pour la sauvegarde de leur usine : ce fut la plus grande manifestation de province jamais connue. Ils avaient osé s'approprier le stock de montres, avaient redémarrer les chaines de montage, et vendaient leur production pour se payer, sans patron. Partout au nom de Lip, on vibrait pour ce qui apparaissait un laboratoire de l'autogestion. Ici et là, on tentait de les imiter. Du monde entier, on venait à Palente s'informer. Nous retraçons ci-après cette histoire extraordinaire avec quelques révélations sur ce qu'en furent les temps forts. Beaucoup, qui ont respiré l'esprit Lip, ont préféré ne pas savoir ce qui était arrivé à la communauté de Palente. Peut-être pour ne pas être déçus ? Ou par goût exclusif du spectaculaire ?

Aujourd'hui Lip vit toujours. Non sans difficultés. Nous avons tenté d'approcher ce qu'est devenu le rêve. Et même si nous avons découvert un peu d'amertume, cette vérité est de toute façon préférable à l'entretien d'un mythe.

ll est déjà tard. Une douzaine d'hommes sont réunis dans l'un des bureaux de l'usine : parmi eux des délégués CFDT (dont Charles Piaget), CGT et Jean Raguénès, du comité d'action. Chacun cherche une solution quand l'un d'eux propose : « Et si l'on prenait le stock de montres ? ». Tout est parti de là.

Quelques heures auparavant, cinq directeurs de Lip ont été séquestrés par les ouvriers, dans les locaux de Palente. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les libérer. Les affrontements ont été sévères : on parle de deux policiers blessés. Le calme est revenu, tout le monde est parti, sauf ces douze hommes, dont l'un vient de prononcer la phrase historique.

Le plus grand hold-up de l’histoire

Certains hésitent : prendre le stock c'est du vol. Mais Jean Raguénès, dominicain et ouvrier, est favorable à cette solution. Si un curé est d'accord, c'est que ce n'est pas immoral. Dès le départ, le conflit Lip reçoit la bénédiction d'un représentant de l'Eglise.

Agrandissement : Illustration 6

Répubicain 20 JAlors le ballet nocturne commence : on remplit les coffres des voitures disponibles de caisses contenant 15 000 montres. Le lendemain 13 juin, la France entière apprend qu'à Besançon, les ouvriers de Lip menacés de licenciements, suite à la faillite de la gestion de leur patron, ont volé la production. Dans les jours suivants 30 000, puis 60 000 montres rejoindront des caches multiples, dans les caves ou greniers à foin pour constituer ce que l'on a appelé le plus grand hold-up de l'histoire puisqu'au cours de cette lutte, le trésor de guerre représentera environ cinq milliards de centimes [7,6 millions d’euros, 46,3 millions d’euros 2021].

Malgré une surveillance serrée, la police ne trouvera jamais la moindre montre : pourtant, suspectant des complicités dans les milieux ecclésiastiques, elle organisa, en vain, des perquisitions dans des cures. Preuve que les recherches étaient mal faites car des cures fouillées recélaient effectivement une part du trésor. D'autres amis, peu suspects de complicité, prirent le risque d'offrir comme cache leur garage, ou leur maison de campagne. En plus des Renseignements Généraux qui filaient des militants de LIP, des policiers de la DST auraient été dépêchés à Besançon. Nous sommes en mesure de révéler aujourd'hui, que, lors d'un convoi de fonds, clandestin, une somme d'argent très importante fut subtilisée par un commando bien informé. Cet épisode rocambolesque n'a jamais été porté à la connaissance du public, ni même des Lip car il pouvait discréditer le mouvement. En fait, les soupçons des leaders portent sur des agents de la DST qui auraient agi pour leur propre compte.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

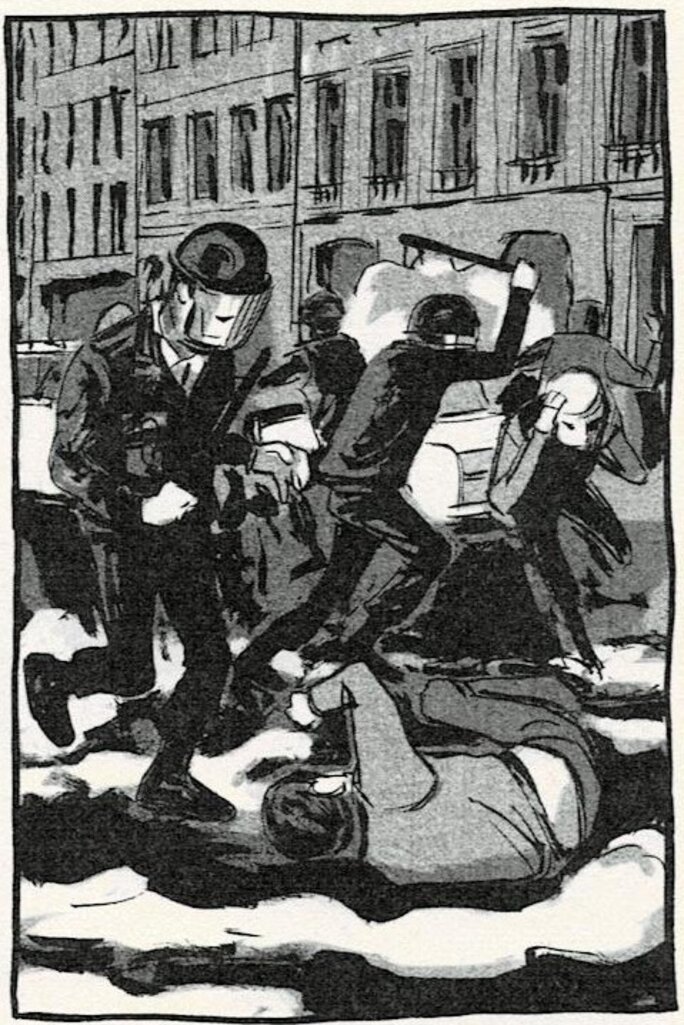

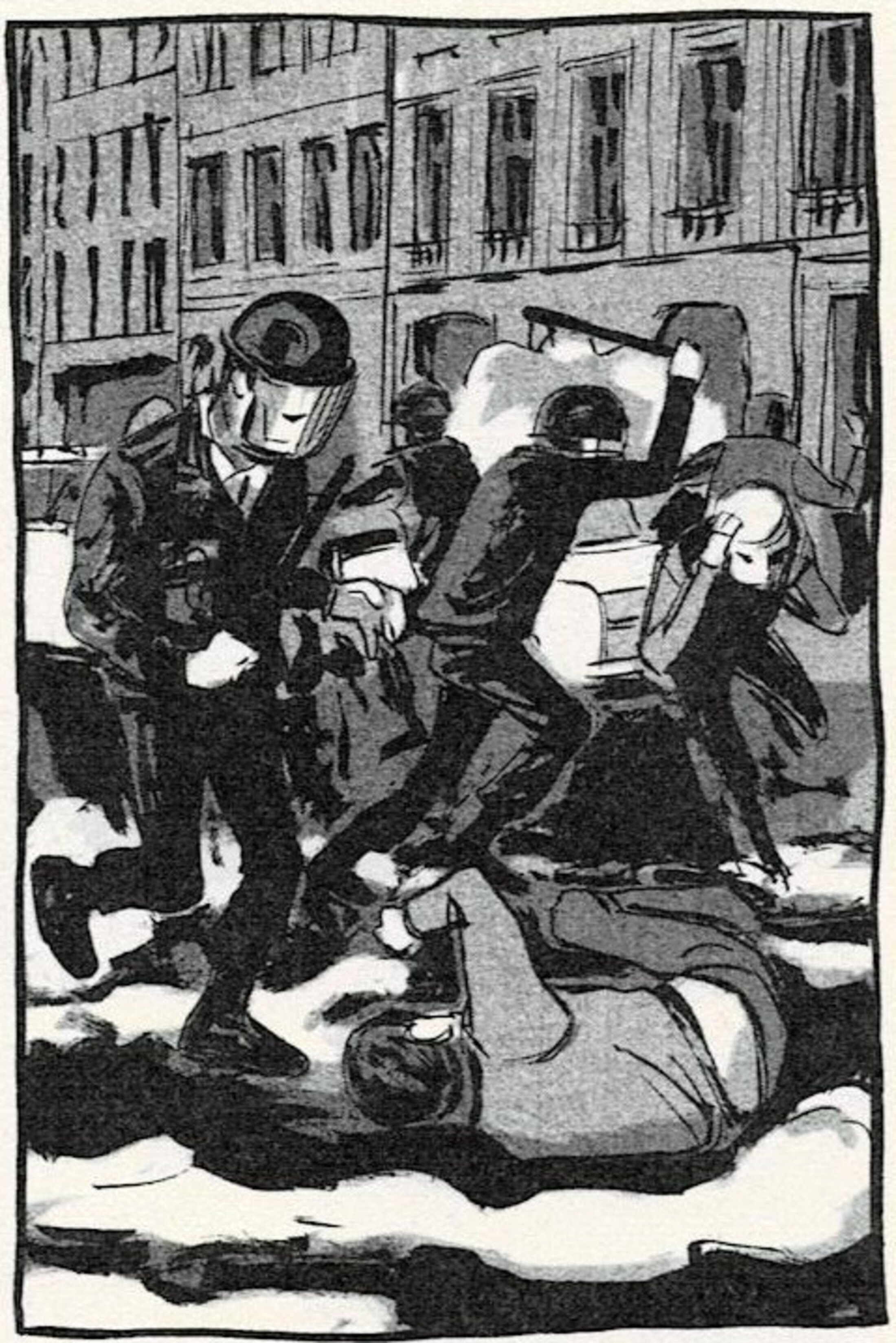

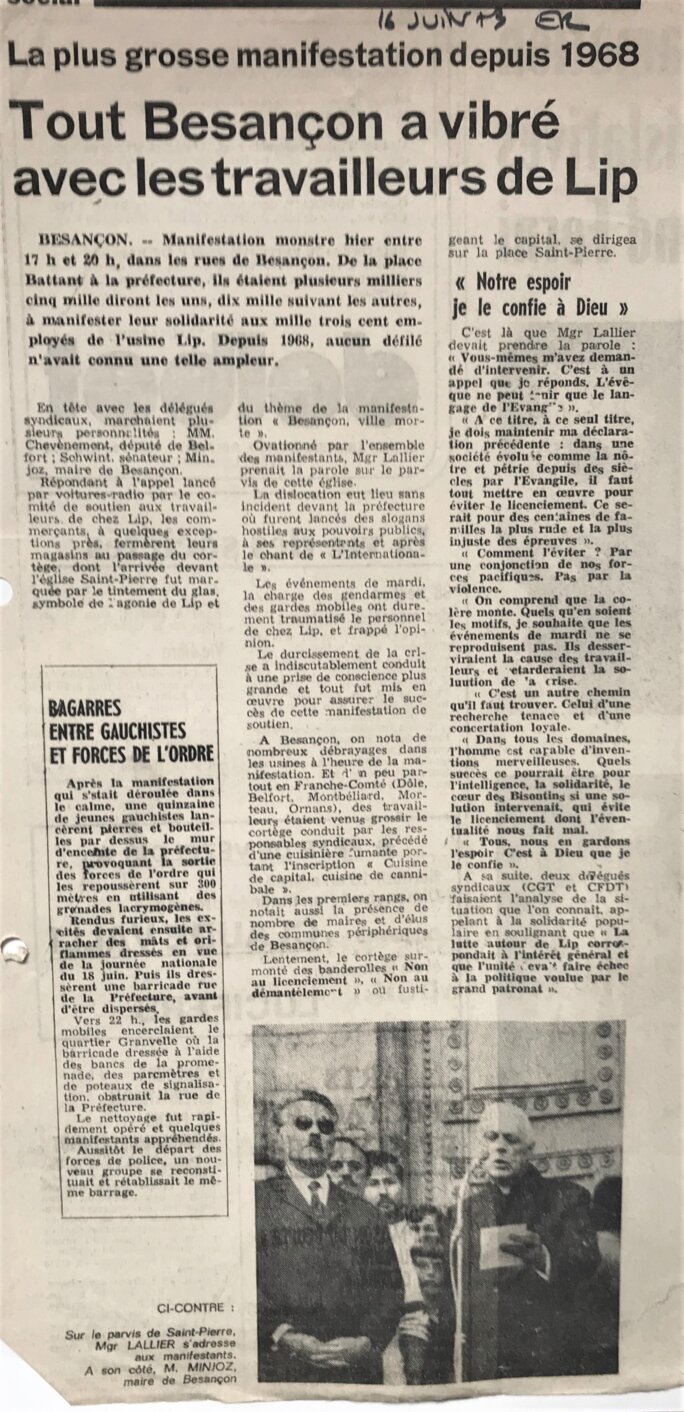

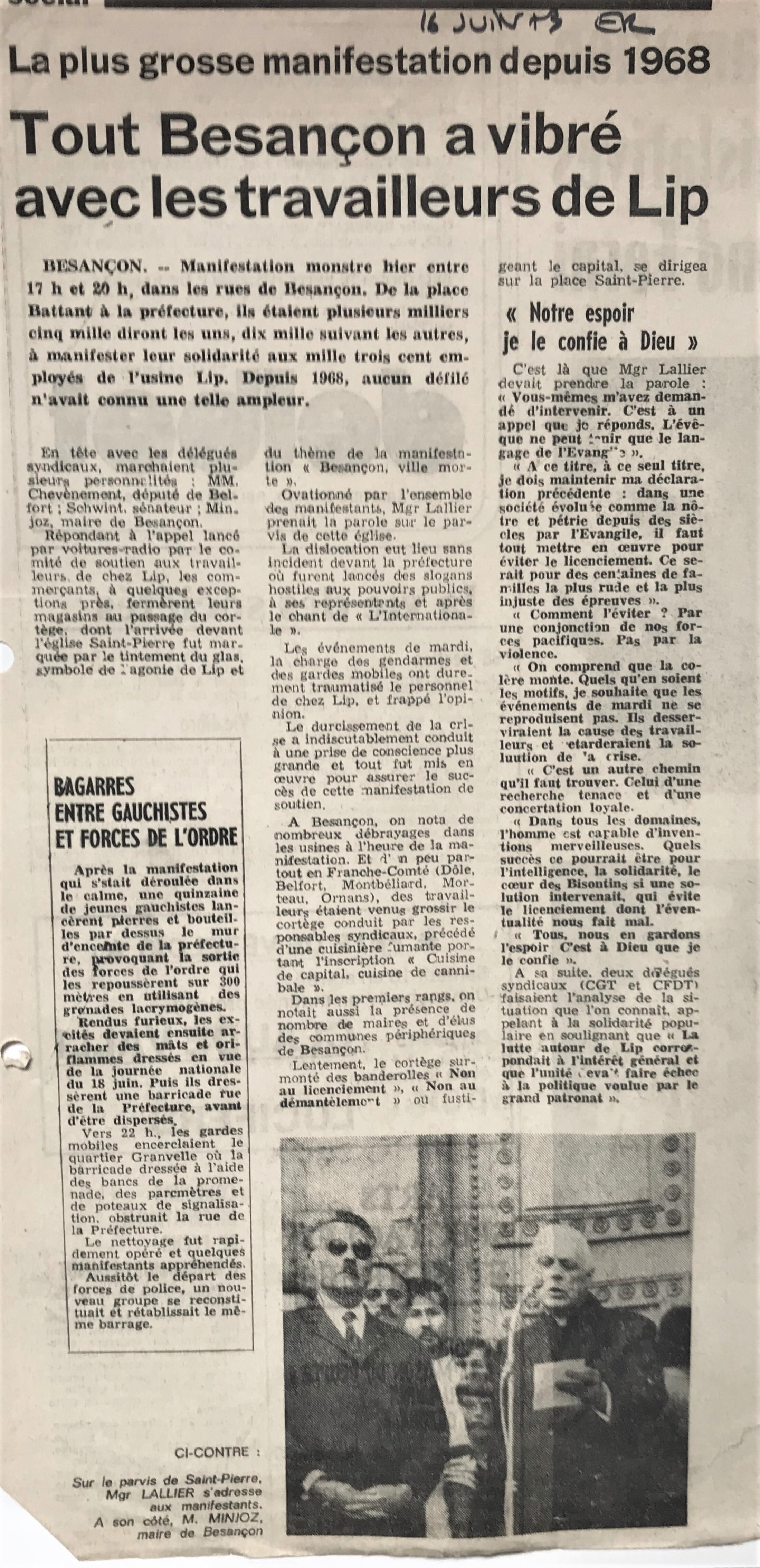

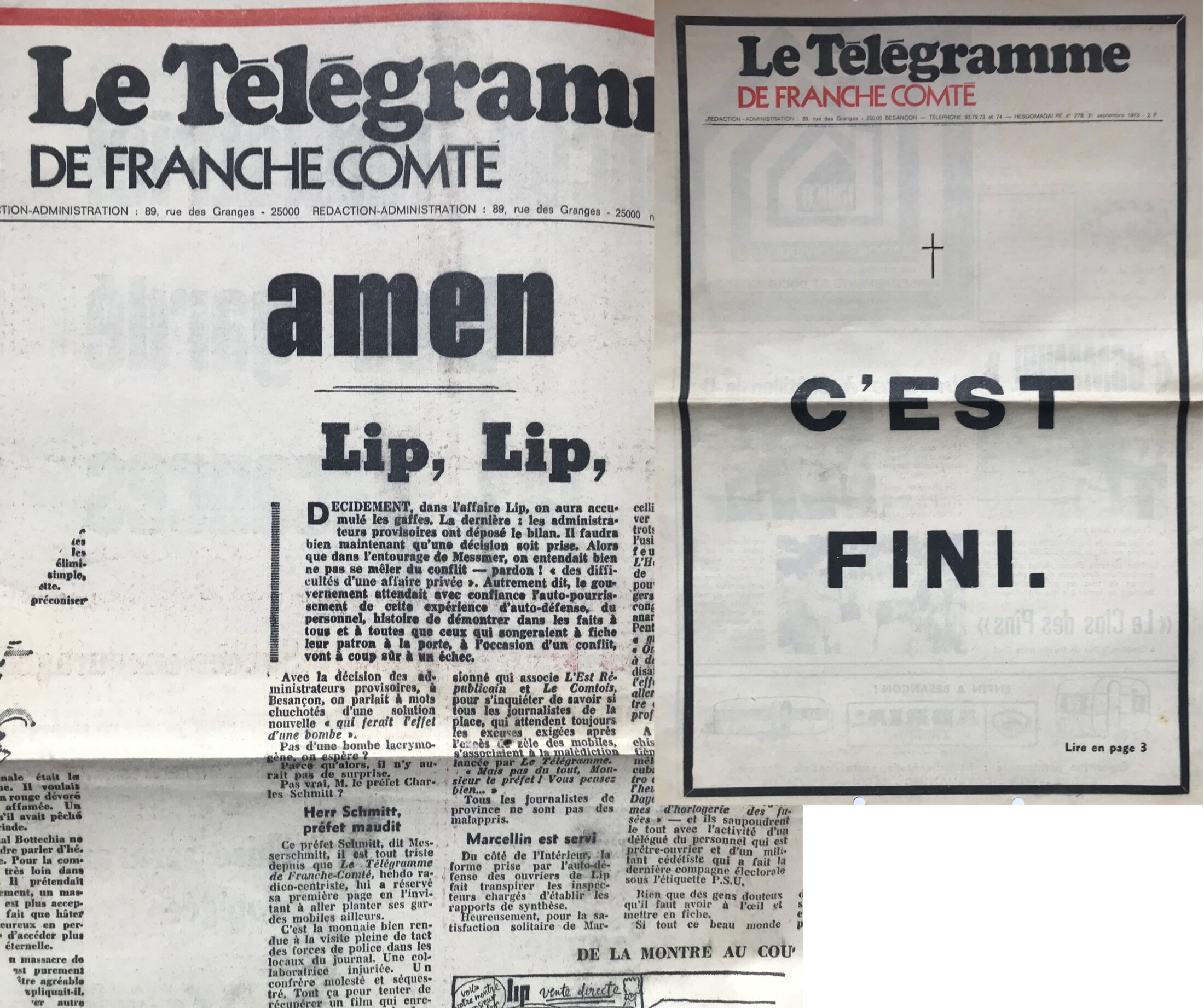

Après le coup de tonnerre dans le ciel serein de l'été 1973 [juin 1973 : annonce de 480 licenciements sur 1113 salariés], une grande manifestation est organisée à Besançon le 15 juin : quinze mille personnes y participent avec à leur tête, M.M. Chevènement, député, Schwint, sénateur et Minjoz, maire de Besançon. Place Saint-Pierre, Mgr Lallier, archevêque, prend la parole contre les licenciements. Dans la soirée, quelques manifestants ayant jeté des pierres sur les gendarmes mobiles, ceux-ci ripostent violemment. Tout le quartier Grandvelle est bouclé, les grenades lacrymogènes fusent. Les forces de l'ordre pénètrent dans les locaux du Télégramme de Franche-Comté, brutalisent des journalistes et commettent des dommages importants. Cet événement, un peu oublié, a eu un très grand impact, car il a mobilisé la presse nationale : l'hebdo bisontin, quelques jours plus tard, titre : « Herr Schmitt »... « Soyez maudit, partez vite préfet de malheur ». Les autorités ne pardonneront jamais à ce journal, centriste, cette outrecuidance. Peu après, Le Télégramme doit se saborder, faute de crédits bancaires.

Agrandissement : Illustration 9

L'Appel du 18 juin

Un reporter d'un grand journal parisien vient enquêter à Besançon. Il rencontre Jean Raguénès et tous deux, au cours d'une conversation, cherchent un moyen de donner à ce conflit un niveau supérieur pour éviter l'effet démobilisateur des congés prochains. Et l'idée germe d'un redémarrage des chaînes. Le journaliste est convaincu que c'est la solution. Les deux hommes se rendent chez Piaget. Puis le complot s'élargit. Plusieurs gars sont mis dans le coup. Un horloger confirme qu'il y a suffisamment de pièces pour pouvoir faire du montage. Le lendemain, dimanche 17 juin, une réunion avec la CGT a été prévue pour déterminer les suites de l'action. La CGT n'acceptera sûrement pas de remplacer les chaînes. La subtilité consistera, à force de suggestions, à amener un délégué CGT à faire la proposition lui-même. C'est ce qui se passera. Et le lundi matin, c'est Mercet, délégué CGT, qui à l'assemblée générale des Lip est chargé de lancer l'idée de remettre les chaînes en route, idée largement adoptée par l'assemblée.

C'est "L'Appel du 18 juin". Sa genèse, qui n'a jamais été racontée, comporte donc sa dose d'humour quand on sait les propos durs que la CGT tiendra contre les « gauchistes » de Lip.

Cette décision audacieuse, avec le célèbre slogan affiché à l'entrée de l'usine : "on fabrique, on vend, on se paye" provoque un deuxième coup de tonnerre et l'affaire Lip prend une dimension internationale. A partir de là, les Lip ne s'appartiendront plus totalement : ils devront répondre aux espérances qu'ils ont fait naître. Mais comment en était-on arrivé là ?

La fresque de Fred

Agrandissement : Illustration 10

A l'origine, une entreprise horlogère de renom dirigée par Fred Lip. Ces trois lettres recouvrent une marque prestigieuse, le plus beau fleuron de l'horlogerie française ; les ouvriers de Palente, où est située l'usine, perçoivent les meilleurs salaires de la région. Le "Fred" est d'un autre monde, d'un autre âge. Dans le hall d'entrée de son usine, il a fait peindre une fresque qui le représente dans un costume chamarré au milieu de jeunes filles nues, dont l'une est sa propre fille. Des anges planent au-dessus du paysage (les montagnes et les cascades du Jura). Einstein est de la partie demandant l'heure à l'ancêtre Lip.

Le grand-père de Fred, Emmanuel Lipmann, a créé en 1867, un atelier d'horlogerie avec quinze ouvriers au 14 Grande rue à Besançon. Mais c'est la Grande Guerre, de 14 à 18, avec la fabrication de pièces d'armement, qui assure l'expansion de Lip. Fred devient PDG en 1945 : la production est alors de 50 000 montres par an. La firme se développe grâce aux guerres coloniales grandes consommatrices d'obus fabriqués à Besançon. En 1952, mini-révolution dans la technique horlogère mondiale, les techniciens de Lip mettent au point, dans le plus grand secret, la première montre électronique à pile. En 1960, le record de production est atteint avec 600 000 montres par an. Puis les Suisses d'Ebauches SA et d'ASSUAG prennent le contrôle du capital et concourent à la faillite de cette entreprise concurrente, qui emploie 1300 salariés. Pourtant, à la veille du dépôt de bilan de 1973, Lip a mis au point la première montre à quartz française, que l'on retrouvera peu après chez les Japonais.

Les ouvriers ne sont pas prêts à se laisser jeter à la rue comme des malpropres. Ils ont une expérience de la lutte. En mai 1968, ils ont obtenu l'échelle mobile des salaires, ce qui a valu une brouille entre Fred et le CNPF [ancêtre du Medef]. En juin 1970, à l'occasion de mouvements sociaux très durs, le personnel occupe une partie de l'usine. Les syndiqués (CGT et CFDT à égalité) sont nombreux. Les responsables CFDT sont aussi militants PSU et ACO (Action Catholique Ouvrière). On pratique régulièrement l'assemblée générale.

Agrandissement : Illustration 11

Les Français approuvent le vol

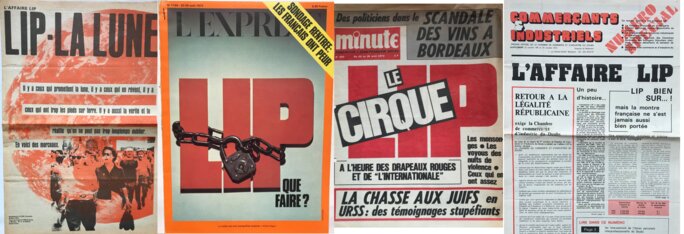

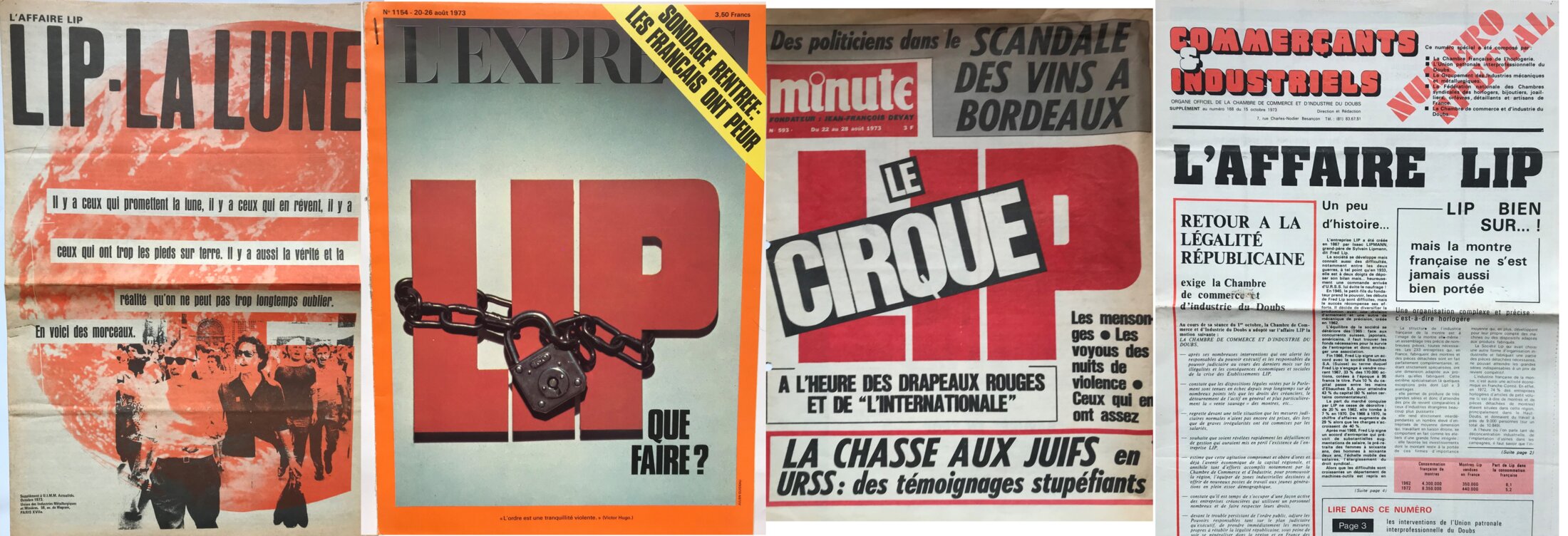

Après les événements de juin 1973, tout le monde s'agite autour de Lip. Edgar Faure [président de l’Assemblée Nationale à cette époque, qui a été député, sénateur, ministre], prémonitoire, se déclare favorable à la participation des travailleurs à la gestion et propose la création d'une coopérative ouvrière. Maurice Clavel, dans un article de Libération [tout récemment créé], compare Lip à un acte d'amour ! André Froissard, l'éditorialiste du Figaro, écrit que Lip est une « manifestation de l'esprit ». Minute [hebdo d’extrême droite] dénonce « le cirque LIP » et accuse Mgr Lallier de receler des montres. Mgr Lallier répond : « Ai-je été aussi rêveur que Jésus-Christ ? » (Église de Besançon, 3 juillet 1973). Les RG, selon Le Canard Enchaîné, prétendent que [Fidel] Castro et Moshé Dayan [alors ministre de la Défense d’Israël] s'intéressent au système d'horlogerie des fusées. Un sondage révèle que 10 % seulement des Français condamnent le vol du stock ; 57 % justifient l'affaire Lip comme au premier plan de leur intérêt au cours de l'été.

Agrandissement : Illustration 12

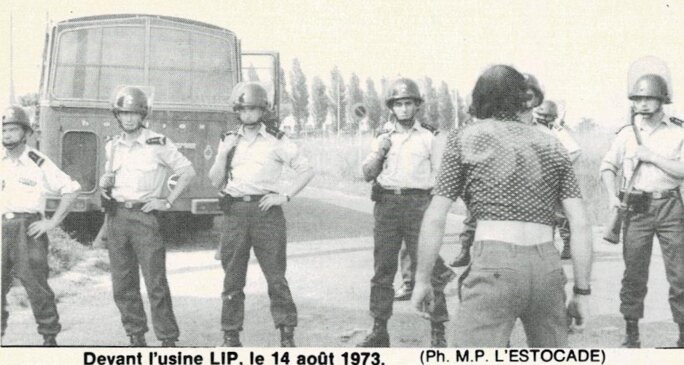

Un troisième épisode y a contribué : l'occupation de l'usine de Palente par les forces de l'ordre dans la nuit du 13 au 14 août. L'usine était gardée par des ouvriers, mais l'ambiance est à la fête, non au fortin assiégé. On a bien prévu des projectiles, mais ils ne seront pas utilisés. Au petit matin, une foule nombreuse a été rameutée sur les lieux du crime. On assiste aux premiers affrontements. Ils se poursuivront durant plusieurs jours. 36 jeunes gens, accusés de jets de pierre, seront condamnés de 8 jours à 6 mois de prison, après des interrogatoires musclés au commissariat de Goudimel. En plein cœur des vacances, une importante manifestation a lieu dès le 14 août à Besançon, et un meeting national, le 16 août, au Palais des Sports avec Georges Seguy [secrétaire général de la CGT] et Edmond Maire [idem, de la CFDT] qui prononce sa phrase célèbre « en dépassant la légalité d'aujourd'hui, les LIP annoncent la légalité de demain ».

La communauté se replie sur un gymnase, puis une maison pour tous, après que Piaget ait lancé : « L'usine est là où sont les travailleurs ».

Les pouvoirs publics, dès le début du mois d'août, ont nommé un "Sauveur" d'entreprise, Henri Giraud. Son projet consiste à maintenir 989 emplois et à licencier 160 personnes, après avoir fait éclater Lip en trois sociétés et avoir supprimé le secteur mécanique.

Agrandissement : Illustration 13

La longue marche

Pour faire pression sur le pouvoir, et obtenir la réembauche de tout le monde, une manifestation est organisée le 29 septembre 1973. Comme tout ce que font les LIP est extraordinaire, ce sera en province, la plus grande manifestation jamais connue : 100 000 personnes de tous les coins de France, malgré la pluie battante. La CGT peu nombreuse tente d'encadrer la manifestation, de crainte que l'extrême-gauche, très représentée, n'envisage un assaut de l'usine occupée par la police.

Agrandissement : Illustration 14

Deux jours avant, le président Pompidou, au cours d'une conférence de presse, a déclaré : « l'affaire LIP est une leçon... elle a montré l'insuffisance de notre législation sociale en matière de faillite ». Et de proposer une loi qui garantirait aux travailleurs d'être les premiers indemnisés en cas de faillite. Cette loi, qui existe désormais, est un acquis de la lutte des Lip.

La CGT est pour le plan Giraud, la CFDT est contre l'accusant d'être bidon. La Confédération CFDT et sa Fédération Métaux incitent en vain, comme tout au long du conflit, ses délégués de l'usine à faire des compromis. L'opinion publique ne connaitra jamais ces discordances non affichées au grand jour. De même qu'en Franche-Comté, la CFDT de Peugeot-Sochaux supporte mal le style des Lip tout en soutenant publiquement leur lutte.

Le personnel, consulté le 12 octobre, refuse le plan par 626 voix contre 174. Dans la foulée, le premier ministre, Pierre Mesmer lance : « Lip c’est fini ».

Agrandissement : Illustration 15

« Lip-la lune »

Le patronat franc-comtois publie un journal intitulé Lip la lune qui accuse les révoltés bisontins d’être des « apprentis sorciers », « conservateur sans imagination », « incapables de s’organiser en coopérative » (formule que les Lip ont effectivement refusée), sur la voie de la charte du travail de l’époque de Vichy ! L’opinion publique, et en particulier à Besançon, commence à se fatiguer des Lip.

Les Lip poursuivent leurs ventes sauvages partout en France ; chaque mois, ils se versent une paye avec un maximum de prudence, car la police veille : ces payes seront en général conformes aux salaires d’autrefois, avec la même hiérarchie. Les petits salaires ont réclamé une paye égale pour tous, ce que l’assemblée générale a refusé.

Giscard contre les Lip

Par l’entremise de Michel Rocard, alors leader du PSU [Parti Socialiste Unifié], José Bidegain, de l’aile moderniste du patronat, se penche sur Lip et, avec l’aide d’Antoine Riboud (BSN) et de Renaud Gillet (Saint-Gobain), se propose de relancer l’entreprise. Si l’on en croit le ministre de l’Industrie de l’époque, M. Charbonnel, Valéry Giscard d’Estaing, alors ministre des Finances, aurait personnellement rencontré ces deux personnalités du patronat pour les dissuader d’agir en faveur des Lip. Il craignait, en effet, que cela conforte une image de gaullistes soucieux de résoudre au mieux les problèmes sociaux. Les négociations ont eu lieu à Arc-et-Senans et l’accord est signé à Dole, le 29 janvier 1974 : le personnel de Lip l’approuve par 631 voix, contre 3 ! Cet accord prévoit 350 embauches en mars, pour atteindre 900 au 1er janvier 1975. Le trésor de guerre est restitué à M. Bidegain dans la nuit du 30 au 31 janvier : 10 000 montres, 2 194 363 francs et divers documents.

Agrandissement : Illustration 16

Lip disparait de l’actualité. Le nouveau PDG est M. Claude Neuschwander, présenté comme un homme de gauche : cette image lui vaudra la sympathie de la CFDT et la méfiance de la CGT qui ne voit en lui qu’un patron. Neuschwander respecte le plan de réembauche, payant même des salariés pour lesquels il ne peut encore donner du travail.

Il fait effectuer des études sur de nouveaux mouvements de montres, se lance dans une politique commerciale dynamique, prévoit une production annuelle d’un million de montres, développe recherche et exportation, mais n’obtient pas les capitaux qui lui ont été promis.

C’est qu’entre temps, le patronat ʺmodernisteʺ a réintégré le giron du CNPF. L’arrêt de mort de Lip est ainsi signé. N’oublions pas que Pompidou est mort, Giscard d’Estaing, président depuis mai 1974. Lui qui avait voulu l’échec d’une solution Lip ne rendra pas la partie facile à Neuschwander. Roland Vittot, l’un des leaders du mouvement, nous a dit que, selon lui, Lip est tombé lors du premier tour de l’élection présidentielle de 1974. Chaban-Delmas représentait davantage le courant de ceux qui souhaitaient une solution intelligente à ce conflit. Neuschwander, interviewé récemment dans Les Nouvelles Littéraires, ne s’est pas expliqué clairement sur son échec. Nous avons cependant rencontré quelqu’un à qui Jacques Delors, l’actuel ministre des Finances [de François Mitterrand], qui eut à connaître le dossier, a fait un jour cette confidence : « Neuschwander a été trop dépensier ».

Agrandissement : Illustration 17

Dans tous les cas, la fin de l’expérience permettait au patronat de démontrer que Lip ne pouvait être un exemple et que nul n’avait intérêt à imiter cette révolte. C’est en lisant Le Figaro que Neuschwander a appris sa disgrâce : en effet, dans la rubrique ʺPetites annoncesʺ, il était écrit que Lip… cherchait un PDG ! C’est [Jean] Sargueil, un ami de Clavel, qui est chargé de jouer les fossoyeurs. Il met en cause la gestion de Neuschwander mais confie à Piaget : « je n’ai jamais vu autant de haine autour d’une entreprise », ce qui est un demi-aveu sur la sale besogne qu’on lui avait demandé d’assumer. Ce fabricant de trompettes, accompagné d’un directeur, fabricant de purée, chargé de sonner l’hallali de Lip, ne résiste pas à la lourdeur de la tâche : il meurt un mois après son arrivée. Et l’usine est mise en liquidation de biens (3 mai 1976). C’est la deuxième mort de Lip.

Les ouvriers n’hésitent pas : ils savent ce qu’ils ont à faire. Le 26 juillet, ils s’emparent de 120 000 montres fabriquées sous Neuschwander et les mettent en lieu sûr. Une guerre de tranchée s’amorce, plus longue que la première. Lip n’est plus seul : partout des entreprises font faillite, partout des ouvriers essaient de s’inspirer des ʺautogestionnairesʺ de Besançon. Mais la solidarité n’est plus ce qu’elle était en 1973, avant la crise économique.

Agrandissement : Illustration 18

Lip Républicain

En mai 1977, la fabrication est remise en route. On se paye comme on peut avec la vente des montres. 50 000 exemplaires de Lip Républicain, parodiant L’Est Républicain [le grand quotidien régional], sont diffusés sur Besançon : sur pression du patronat, L’Est est obligé de préciser qu’il n’a pas participé à cette publication. En juin et juillet, l’électricité est coupée : grâce à diverses complicités la commission THT (très haute tension) parvient à rétablir le courant, malgré le danger (20 000 volts). La porte du transformateur est soudée, les abords minés et entourés de barbelés. Et c’est dans le contexte d’actions de ce style qu’on s’achemine vers les législatives de 1978. Avec le secret espoir qu’une victoire de la gauche sera la chance des Lip. Aux lendemains des résultats qui consacrent la victoire d’une droite bénéficiant de la discorde PS-PC, le moral à Palente est au plus bas. C’est alors que l’idée de coopérative, si nettement refusée en 1973, fait son chemin pour aboutir, après moult difficultés, à la situation actuelle.

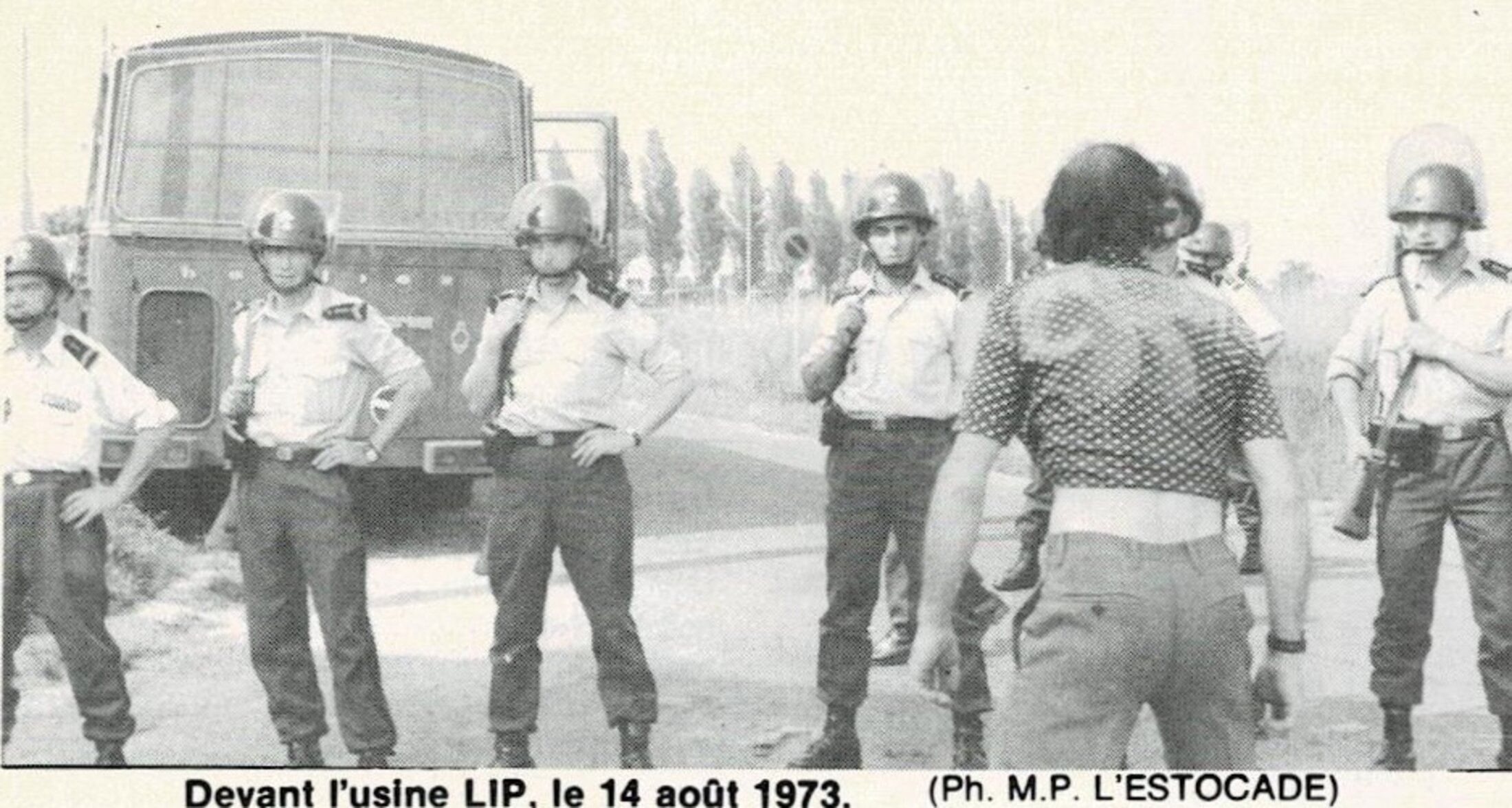

Agrandissement : Illustration 19

La Commune ou la Paroisse

Lip fera date dans l’histoire parce que cette aventure comporte un certain nombre d’originalités qui ont fait son succès. Mai-68 n’avait pas vu de jonction étudiants-ouvriers. Les étudiants et mouvements d’extrême-gauche étaient accueillis sans haine à la commune de Palente. La rencontre s’est faite aussi avec les paysans, les antimilitaristes (« Lip-Larzac même combat »). Lip a été le symbole concret, actuel des idées autogestionnaires. Les assemblées générales avaient lieu presque tous les jours, le Comité d’Action permettait l’expression de ceux dont le discours syndical rebute, les portes de l’usine étaient ouvertes à tous (à la même époque, dans la région parisienne, la CGT avait ʺsonʺ conflit, Rateau, l’anti-Lip où il fallait montrer patte blanche pour entrer). L’information était largement diffusée. Tous les jours, tous les articles de toute la presse concernant Lip étaient affichés sur un panneau, y compris les plus défavorables à la lutte. C’est l’époque où Libération fait ses premiers pas et Lip est son tremplin. Lip-Unité est diffusé jusqu’à 300 000 exemplaires.

Agrandissement : Illustration 20

Enfin ce n’était pas un conflit de type classique. Dans une brochure publiée en 1975, le Parti Communiste de Besançon, sous la signature de Jean-Claude Poulain, a stigmatisé ceux qu’il qualifiait de « pseudo-révolutionnaires » et de « collaborateurs de classe ».

Certains ont été agacés par le livre de Maurice Clavel Les Paroissiens de Palente, mais il transpose sur le plan littéraire une histoire dans laquelle le religieux a joué son rôle. Jean-Pierre Baulard, actuel responsable du restaurant [coopérative des Lip], entré à Lip en 1946, nous a dit qu’il n’aurait pas participé au conflit s’il ne s’était pas senti en communauté d’esprit avec les gens venus de l’ACO. Communauté, c’est le mot. Chaque individu n’est pas un rouage : c’est un nom, un prénom, une personnalité. Lip est un mélange de socialisme, d’humanisme, de personnalisme chrétien.

Des centaines de conflit, ailleurs, ont voulu imiter les Lip jusqu’à ces ouvrières de Cerisay qui fabriquèrent des chemisiers nommés… Pil. Lip c’était la fête, mais aussi une intelligence, une capacité à trouver face à chaque problème une solution originale qui ne soit pas forcément une opposition mais un contournement. On pensait alors qu’après Lip « rien ne serait plus jamais comme avant ».

[YF, septembre-octobre 1983]

Agrandissement : Illustration 21

Charles Piaget, charismatique

Un homme a symbolisé la lutte des Lip : Charles Piaget, "Charles" ou "le Vieil Homme" comme le surnomment affectueusement ses amis, "le grand prêtre" (L'Est Républicain) ou "l'âmeʺ de la lutte (La Croix).

Du fait de la médiatisation mais aussi de ses propres qualités, Charles Piaget est peut-être le seul dirigeant syndical d'une entreprise dans l'histoire dont le nom a été aussi largement colporté, jusqu'au bout du monde. À l’été 73, peu de gens en France pouvaient prétendre ne pas avoir entendu parler de lui. Comment cela était-il possible ? D'autant que les personnalités fortes ne manquaient pas chez Lip. Pourquoi Piaget ?

Fils d'un horloger suisse venu s'installer à Besançon, Charles Piaget, après le décès de son père, a été recueilli par une famille modeste. Il habite au cœur de la ville, dans le quartier Battant. Ses compagnons de jeux deviendront plus tard, pour la plupart, des petits loubards. Lui entre à Lip en 1946 avec un CAP. Il milite dans l'Action Catholique Ouvrière et à la CFTC de l'époque (future CFDT). Il adhère au PSU dès sa création. Beaucoup ignorent qu'avant les « événements », il a été candidat suppléant PSU aux élections législatives de 1968, tête de liste aux élections municipales de 1971 et a recueilli 11 % des suffrages aux élections cantonales suivantes (ce qui, pour le PSU, est un score honorable).

Agrandissement : Illustration 23

Le conflit de 1973 le propulse en avant de manière brutale, comme probablement peu d'hommes publics l'ont connue. Du jour au lendemain, les correspondants des journaux et des radios se l'arrachent. Jusqu'aux équipes de télévision venues du Japon pour filmer Lip et son leader. Paris-Match s’introduit habilement chez lui. Il écrit dans Le Monde.

Piaget n'a pas cherché cette gloire. Les yeux clignotants de timidité, tête souvent baissée, voix caverneuse et profonde, il émaille ses phrases de "Comment ?" quand il cherche ses mots. Il ne veut pas imposer mais convaincre. C'est peut-être ce qui lui fait fuir les honneurs qui assure son succès. Il respire la sincérité cet homme-là ! Quelles que soient les divergences qui ont pu, par la suite, marquer le parcours des Lip, tout le monde s’accordent pour reconnaître ses dons de pédagogue sans démagogie. Fatima Demougeot nous dit : « Il a eu une influence considérable car il savait expliquer en termes simples les dossiers compliqués ». Il était aussi respectueux de ses adversaires. Relire les comptes rendus d'Assemblées Générales est, à ce propos, fort instructif : c'est Piaget qui obtient le calme lorsque le délégué CGT se fait huer par la salle.

Personne n'osera jamais l'insulter publiquement (quand le patronat discrédite Lip, il parle du « porte-parole manipulé », de l'influence néfaste du « conseiller dominicain », un peu comme aujourd'hui on ironise sur le confesseur de Walesa). Lors des élections présidentielles de 1974, l'extrême gauche soutient la candidature de Piaget et envoie à Palente les ténors parisiens : Geismar, Krivine, et un proche de Jean-Paul Sartre. Piaget accepte. Cette entrée dans l'arène politique sera le symbole de la révolte ouvrière et d'une autre gauche. Après qu'Edmond Maire ait eu le tact de déclarer « qu'il faut être compétent pour être président », relayé en ce sens par Michel Rocard, Piaget a renoncé. Ce n'est pas un général qui observe la bataille de loin : il est à la pointe du combat. Il est toujours là, dans toutes les décisions, toutes les négociations, toutes les actions. Avec d'autres, il sillonne la France pour expliquer le conflit et se rend également à l'étranger. Lorsqu'en janvier 1974, après des mois d'errance, il prend quelques jours de repos, il rentre précipitamment de son voyage de peur que Palente ne le soupçonne de désertion. En octobre 1977, lors de la coupure de gaz de l'usine occupée, on voit Piaget à la tête de la chaîne humaine qui, mains nues, tente ridiculement d'opposer une résistance passive aux matraques de la police bisontine.

Agrandissement : Illustration 24

« Je n’en peux plus »

Pendant dix ans, Piaget a consacré sa vie à Lip. Après le redémarrage de la coopérative, en plus de son travail d'atelier, Piaget assume des fonctions très importantes : membre du conseil de surveillance, il était constamment consulté par le directoire. Il emportait des dossiers chez lui le week-end. L'an dernier, fatigué, il a décidé de se consacrer uniquement à l'atelier. « Ils l’ont tué », nous a dit l’un de ses amis. Lui-même, récemment, dans la seule interview qu'il ait accepté de donner depuis des années (dans LIP-Unité), il tient des propos amers : « Une des raisons pour lesquelles j'ai tout arrêté, c'est que je me sentais au bord de la dépression. Je sentais venir le moment où la résistance nerveuse allait s'écrouler ». « Aujourd'hui, je n'en peux plus et j'ai dû arrêter, d'autant plus qu'on finit par faire et proposer des conneries ». « Ça fait dix ans qu'on est sur la brèche, à des degrés divers et on y laisse des plumes ». Et d'évoquer la mort de sa femme il y a un peu plus d'un an et le sentiment tragique de n'avoir pas pu assez consacrer de temps à la vie familiale.

Dans cette interview, Piaget est pessimiste sur l'avenir de Lip, mais formule quelque espoir dans le nouveau directeur, après avoir brocardé le syndicat CFDT de LIP. Il lui reproche de poser des revendications de type classique sans tenir compte qu'une coopérative, selon lui, justifie un syndicalisme différent. En décembre dernier, une grève d'une demi-journée a été lancée sur les salaires. Piaget n'a pas supporté : « Cette attitude me fait un peu mal dans la mesure où je me demande parfois si nous n'en sommes pas un peu responsables. Peut-être que d'avoir poussé à une rigueur sur le plan économique a eu comme conséquence de rompre le dialogue et la réflexion ? ». Il est vrai que Piaget n'a cessé de prôner l'austérité, compte-tenu d'un mode de vie personnel plutôt ascétique. Selon certains, il aurait même négocié des contrats pour Lip inférieurs au coût de revient pour être sûr de les obtenir. Aujourd'hui, il s'éloigne : il vient de prendre sa pré-retraite. Il reste pourtant tout près puisqu'il demeure... à trois cents mètres de l'usine.

« Au risque de paraître ridicule, j'ai quelquefois envie de trouver autre chose, un autre boulot, avant de m'arrêter, qui me permette encore de vivre quelques succès et non de rester sur l'impression d'un demi-échec. Me battre à nouveau et réussir. Rêve un peu fou qui est, je crois, au cœur de l'homme ».

[YF, L’Estocade, septembre-octobre 1983]

. Dans L’affaire Lip, Donald Reid révèle qu’en 1959, Piaget, militant de la CFTC (qui deviendra CFDT en 1964) se voit offrir par la CGT un voyage à Moscou. La fédération métallurgie de la CFTC s’y opposa, prête à le sanctionner s’il accepte, mais la section Lip (déjà bien réfractaire) le soutint. A son retour d’URSS, Piaget est invité par la CGT pour rendre compte de son voyage, mais elle se rétracte quand il lui confie la teneur de son témoignage.

1973 : le combat historique des Lip

. Une lutte spectaculaire (1973-1976). Charles Piaget, leader charismatique.

. La réalité dix ans plus tard. Les coopératives. Témoignage de Dominique Bondu.

. Lip et les femmes.

. Lip : je me souviens. Et témoignage de Gérard Jussiaux

. Les pérégrinations de la marque Lip et son passage dans le Gers.

. L’affaire Lip, par Donald Reid. Autres ouvrages.

Billet d'édition n° 3

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup

[voir blog Social en question consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.]