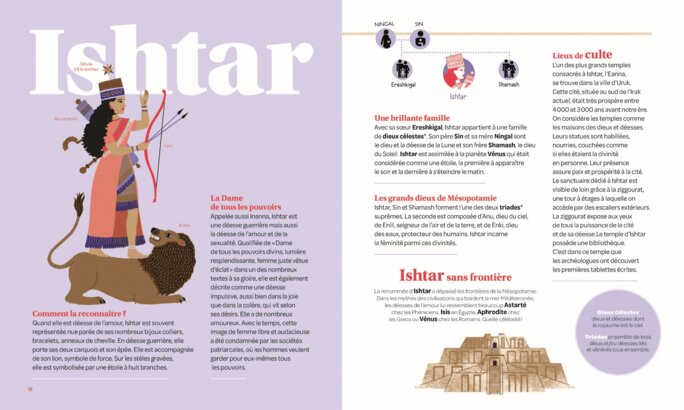

Agrandissement : Illustration 1

Depuis une vingtaine d'années, Chris Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterholtz écrivent ensemble des ouvrages sur la mythologie, l'art ou la culture principalement destinés à la jeunesse. À elles deux, elles ont étudié histoire de l'art, science de l'éducation et communication et depuis 24 ans, leur agence de médiation culturelle, l'Ibis et l'allégorie, initie de jeunes publics à l'histoire de l'art.

Un dieu sur deux est une déesse a été publié par Nathan en juin 2923, 126 pages, 17,95 €.

Sylvia Duverger : Vous avez écrit plusieurs récits mythologiques destinés aux enfants, dont les figures centrales étaient des dieux ou des héros. A-t-il été difficile de convaincre un éditeur qu’il était temps de rendre aux filles leur matrimoine mythologique ?

Laurence Paix-Rusterholtz-Chris Lavaquerie-Klein : Nous avions d’abord proposé notre projet à trois grandes maisons d’édition jeunesse qui n’ont pas donné suite. Devons-nous en conclure qu’une mythologie au féminin ne leur semblait pas un sujet susceptible d’intéresser le plus grand nombre ?

Puis nous avons eu la chance de rencontrer Sophie Behr, nouvellement arrivée au poste de directrice non fiction chez Nathan, qui a tout de suite été enthousiasmée par cette approche de la mythologie qui sortait des sentiers battus. Toute l’équipe a suivi et l’ouvrage s’est construit avec beaucoup de plaisir de part et d’autre.

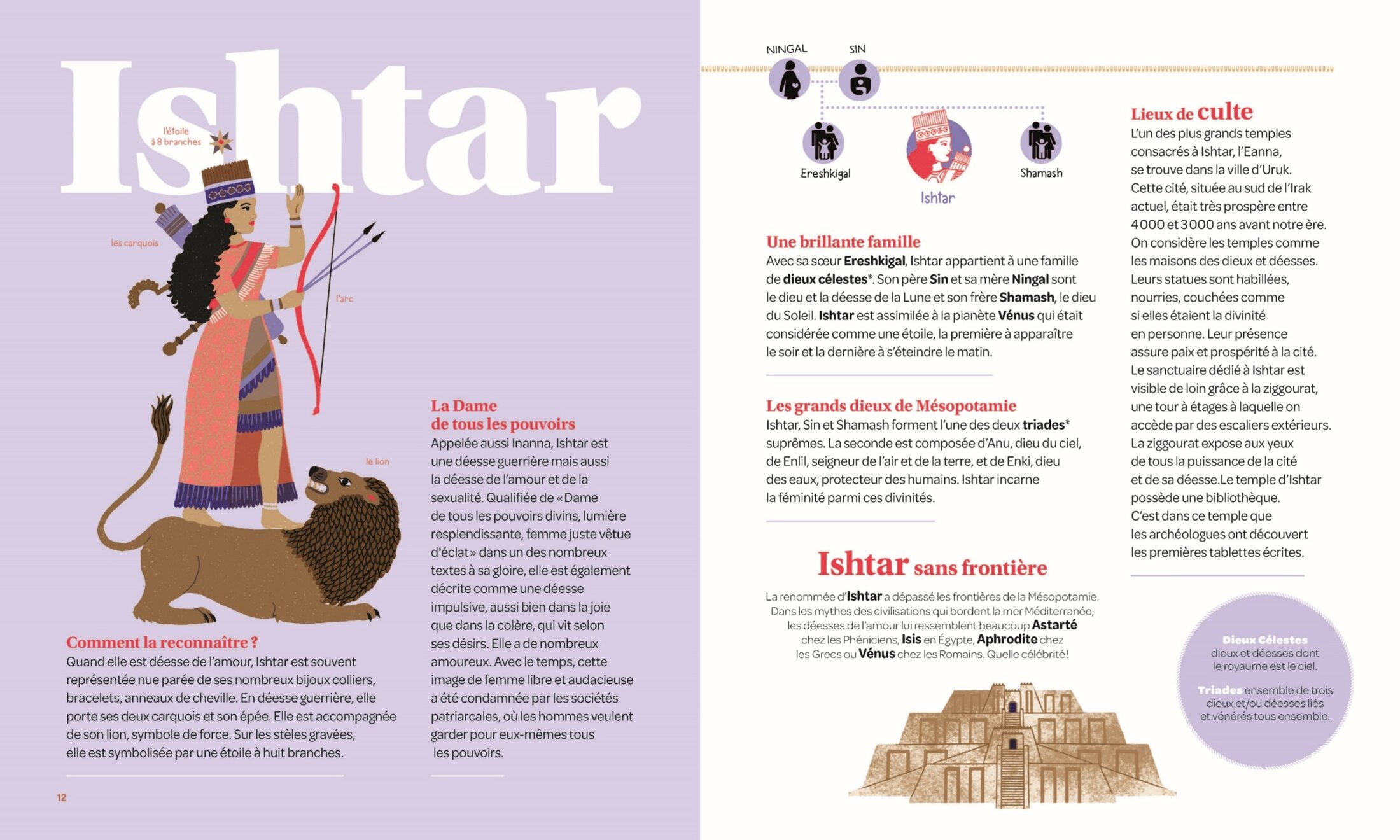

Agrandissement : Illustration 2

Comment avez-vous choisi les 25 déesses qui figurent dans votre ouvrage ?

Il existe un grand nombre de déesses, en choisir 25 n’a pas été si simple ! Nous avons voulu montrer la diversité des caractères et des fonctions/rôles, mettre en avant d’autres qualités que celles habituellement connues comme l’amour, la beauté. Nous avons donc cherché et trouvé des déesses magicienne, médecin, devineresse, sauveuse de dieux suprêmes, et mis en avant des figures féminines pugnaces, bienveillantes, et non dénuées d’humour.

La difficulté résidait aussi dans l’obligation de trouver des récits anciens ou traditionnels. Certaines déesses n’ont pas d’histoire “officielle”. Nous voulions restées attachées à des textes “authentiques” et ne pas inventer, ou le moins possible.

Quel rôle pensez-vous qu'une mythologie féminisée puisse jouer dans la construction identitaire des enfants ?

Les récits mythologiques en général mettent en scène les grandes questions existentielles auxquelles toute femme ou tout homme est confronté, de la quête des origines à la peur de la mort en passant par la place de l’humanité dans le monde et ils racontent aussi de manière imagée les réalités de la vie dans toutes ses dimensions, heureuses mais souvent dures et angoissantes. Nous avons eu l’habitude, dans notre culture occidentale, d’entendre et de lire ces récits sous un prisme masculin, les déesses et héroïnes n’apparaissant pas toujours sous un jour valorisant, telle Junon décrite comme jalouse et aigrie alors qu’elle est fine stratège ou encore Pénélope qui tient tête seule avec ruse à une bande de prétendants mais qui reste valorisée comme une épouse patiente et fidèle d’un mari valeureux (mais volage).

Il est indispensable que les filles et les garçons puissent s’identifier à des figures féminines tout aussi puissantes et héroïques, sans être dans l’imitation, que ces figures masculines qui n’ont plus de secrets pour personne. Un tel livre équilibre les forces entre homme et femme. Il s’agit de montrer que les capacités à agir sur le cours des choses sont les mêmes pour tous. Les clichés sont abolis d’une certaine manière.

Trois anecdotes qui montrent bien que le chemin est encore long pour faire changer les mentalités (mais nous avons bon espoir que notre livre y contribue) :

Lors d’une signature récente, notre livre sur les déesses côtoie sur une étagère un ouvrage intitulé Dieux et héros de la mythologie. Un garçon d’une dizaine d’années s’arrête, regarde les deux couvertures… et choisit l’ouvrage sur les dieux. Heureusement sa grand-mère lui a expliqué à quel point il était intéressant de lire un livre qui parlait des exploits de déesses et le lui a acheté d’autorité ! Ce qui a eu quand même l’air de plaire à son petit-fils, ouf !

À l’inverse, une femme nous a dit tout le bien qu’elle pensait de notre livre et de son propos féministe, mais a conclu qu’il était évident que ça n’intéresserait pas son petit-fils…

En revanche, une adolescente toute joyeuse n’a pas hésité une seconde à choisir nos déesses et nous a expliqué, pendant que nous lui dédicacions le livre, qu’elle était féministe comme toute sa famille, garçons compris !

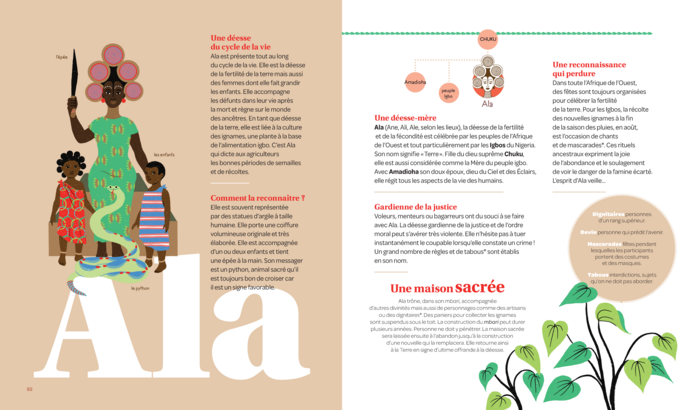

Agrandissement : Illustration 3

Les mythologies grecques et égyptiennes occupent une place centrale dans votre ouvrage, et la partie consacrée à la mythologie asiatique comporte autant de déesses que celle dévolue à l’Égypte ; les autres mythologies n’ont le droit qu’à deux représentantes. Pourquoi cette disparité ?

Limitées par le nombre de portraits, il nous paraissait tout d’abord important que les enfants retrouvent des déesses qu’ils peuvent connaître (Égypte, Grèce, Rome). Pour les mythologies celtes, océaniennes ou africaines, l’une des difficultés était de trouver, dans le temps qui nous était imparti, des sources suffisamment documentées à partir desquelles nous aurions pu bâtir nos récits.

L’un des mérites de votre ouvrage (qui en a de nombreux) est d’ouvrir des fenêtres sur des cultures qui nous sont moins familières. Vous auriez pu vous limiter aux déesses des panthéons gréco-égyptiens, mais vous avez opté pour l’autre et l’ailleurs. Stratégie éditoriale pour se démarquer ou engagement personnel ?

Nous nous passionnons pour les cultures des peuples du monde depuis toujours ! Notre aventure éditoriale a débuté avec la collection Nomade, six titres sur les trésors des peuples du monde publiés par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais. Nous avons écrit un numéro sur les arts des peuples premiers pour la Documentation par l’image, une revue destinée aux enseignants éditée par Nathan. Plus récemment, nous avons publié chez Palette Le Monde des masques, qui fait voyager les enfants à travers le monde et le prisme de la transversalité (les saisons, les grandes étapes de la vie, etc.).

Curiosité et passion de la rencontre sont les moteurs de notre travail ! C’est ce que nous souhaitons transmettre dans nos publications depuis plus de 20 ans.

Avez-vous constaté des similitudes par-delà la diversité des mythologies ? des ressemblances entre déesses ? qui s’expliquent comment ?

Fécondité, ruse, stratégie, soin, défense, magie, connaissance spirituelle sont les qualités que partagent bon nombre de déesses. Cela s’explique par l’universalité des questions existentielles, même si les façons d’y répondre sont propres à chaque culture, plus ou moins imagée, poétique ou terre à terre, violente aussi. C’est cela que nous voulions mettre en avant (nous avons écrit chez Bayard un dictionnaire des mythologies antiques dans l’art qui déjà s’organisait par grands thèmes, le lecteur pouvait ainsi s’amuser à comparer les mythologies).

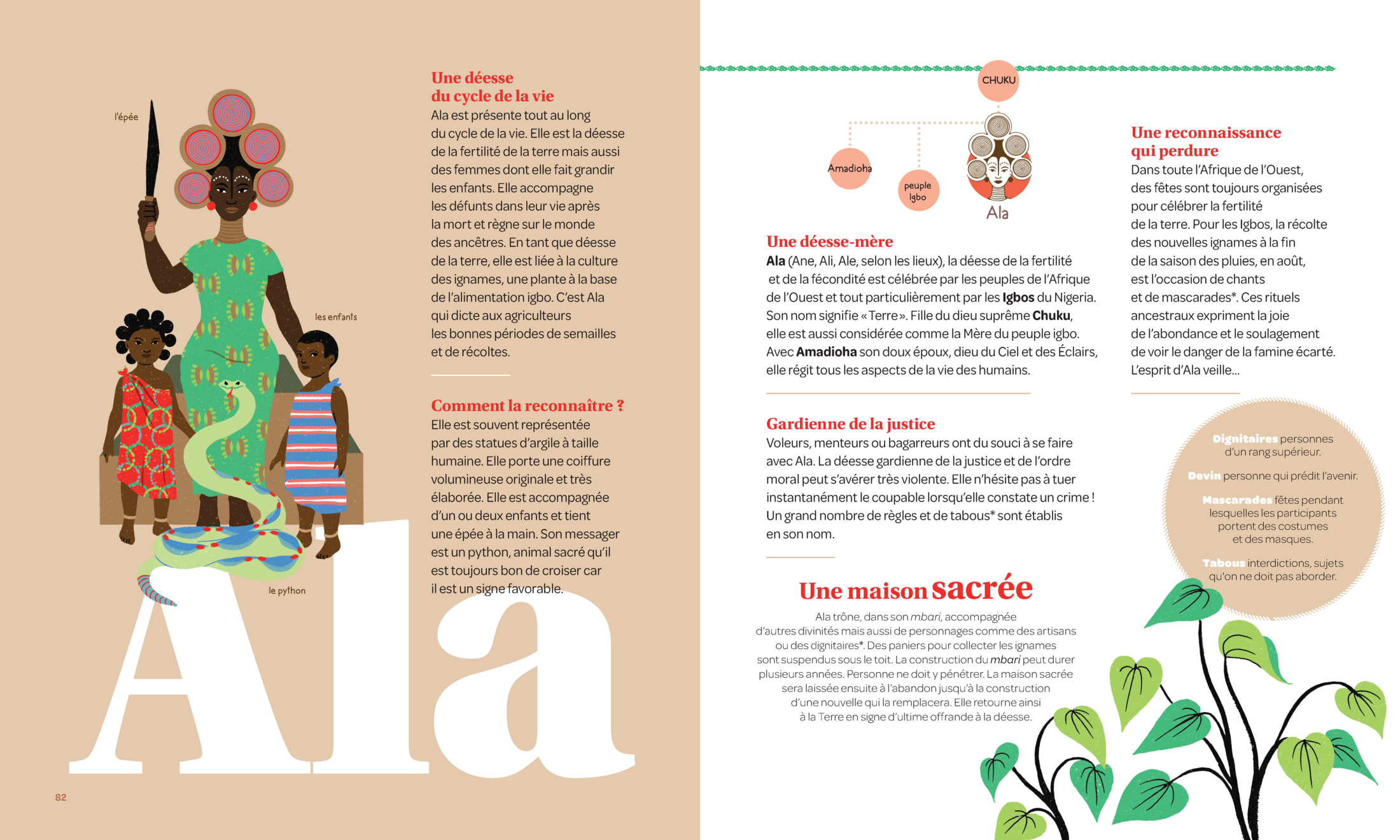

Agrandissement : Illustration 4

Sur quelles sources documentaires vous êtes-vous appuyées ?

Le travail de recherche prend beaucoup de temps. La récolte des informations, l’obligation de les recouper, de les vérifier sont des étapes fondamentales. Nous cherchons toujours à rester au plus près des textes antiques quand ils existent. Nous consultons des ouvrages archéologiques, ethnologiques, des articles de chercheurs, des catalogues d’exposition. Les notices de conservation des musées qui détiennent des sculptures des déesses présentes dans le livre nous ont été aussi très précieuses. Nous avons fréquenté assidûment le centre documentaire du quai Branly.

Juste avant Un dieu sur deux est une déesse, Chris Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterholtz ont publié chez Palette Les duos dans l'art et se sont, à cette occasion, exprimé sur leur collaboration dans un entretien qui complète celui-ci.