Dans le prolongement de l’entretien accordé à Yofren Alberto Angulo, incarcéré pour sa participation à la Première Ligne durant le Paro de 2021, voici un autre éclairage rétrospectif de la mobilisation sociale en Colombie. Zabdy, étudiante à l’Université du Valle à Cali et grafitera, autrement dit artiste urbaine, revient sur son implication dans le Paro, rappelant la prégnance du mouvement graffiti dans les luttes en Amérique du Sud. Lorsque les voix sont muselées, les murs parlent.

Agrandissement : Illustration 1

Une étudiante d’Univalle :

« Je m’appelle Zabdy. J’ai 27 ans. J’ai étudié à l’Université du Valle à partir de l’année 2014, et j’ai obtenu mon diplôme en tant que psychologue en 2019. Si je commence par évoquer ce lieu, c’est parce que c’est l’unique université publique de Cali, avec un fort vivier contestataire qui forme à la pensée critique. Là-bas, le savoir n’est pas cantonné aux bancs de l’université mais vise à changer le monde. Univalle accueille aussi de nombreux étudiants défavorisés qui n’auraient pas eu l’opportunité d’étudier ailleurs.

Les étudiants sont très attachés à leur campus, et même s’ils n’ont pas cours, viennent souvent parcharse, se poser entre amis pour passer le temps ou faire de la musique. C'est un lieu de vie où l’enseignement individuel ne se distingue pas d’une réflexion collective, et qui a souvent été un foyer de résistance, capable d’impulser des mouvements sociaux. Alors régulièrement, des assemblées sont organisées pour discuter de l’actualité sociale, où l’on débat sur les projets de loi et des faits de société. C’est pour ça qu’à l’obtention de mon baccalauréat, j’opte pour cette université : parce que je savais au fond de mon cœur que je devais y aller […]. »

Zabdy tient d’abord à déployer les éléments qui, d’après son expérience, ont résonné avec l’appel du Paro initié à la fin du mois d’avril 2021. Pour rappel, un projet de réforme fiscale du gouvernement avait été l’argument déclencheur de la lutte qui durera 3 mois.

Le SOS de la garde indigène :

« En amont du Paro, dès la fin de l’année 2020, plusieurs communautés indigènes sont venues de différentes zones rurales de la Colombie pour arriver à Cali, et se sont progressivement installées en una toma (en squat) sur le campus d’Univalle. Ils étaient porteurs d’un message. Ils voulaient alerter sur le massacre silencieux mené par le gouvernement de Duque, plus violent que jamais, et qui, sous prétexte d’éradiquer la culture de cocaïne et de produits illicites – qu’ils entretiennent eux-mêmes – attaquaient leurs campements à la campagne. Le gouvernement cherchait à exploiter la terre protégée par les indigènes, à les piller pour les céder à des multinationales. Les autochtones et les leaders sociaux, qui défendent la « madre naturaleza », disparaissaient un à un.

Face à l’ampleur de la crise et leur isolement, ils avaient conjointement pris la décision de rejoindre des campus d’universités dans tout le pays pour organiser des assemblées et appeler au soutien – je savais qu’ils étaient aussi allés à l’Université nationale de Bogotá pour ne prendre que cet exemple. […] Nous, les étudiants, étions loin de connaître la situation dans laquelle se trouvait la Colombie profonde. […] Ces exactions ont toujours existé – mais cette fois-ci, les indigènes lançaient un signal de détresse parce que la violence devenait insoutenable. »

Agrandissement : Illustration 2

La mobilisation contre le paquetazo en 2019, préliminaire de l’estallido social du printemps 2021 :

La grafitera avait déjà pris part aux marches à la fin de l’année 2019 contre le paquetazo. Des protestations qui seront reconsidérées a posteriori comme la répétition générale du Paro survenant deux années plus tard. La rue colombienne s’était soulevée contre le « paquet » de mesures économiques et sociales débattues au Congrès, et qui prévoyait une réforme fiscale ainsi qu’une réforme des retraites.

Le mouvement, initié par un jour de grève générale appelé par les syndicats, avait su fédérer des corps sociaux très hétérogènes : collectifs paysans, estudiantins, indigènes, écologistes, féministes, pacifistes, mais aussi des jeunes qui n’avaient pas l’opportunité d’étudier, des retraités et des travailleurs. Déjà, la mobilisation avait surpris par la masse qu’elle agrégeait et la nature des revendications, qui dépassaient largement la simple contestation de manœuvres économiques, puisque l’on réclamait entre autres d’en finir avec la corruption de la classe politicienne, avec le meurtre des leaders sociaux et avec l’enrôlement contraint des jeunes dans des groupes armés. L’accent était porté sur la volonté d’accélérer le processus de paix pour mettre un terme à ce conflit armé qui, malgré toutes les promesses, ne s’interrompait pas.

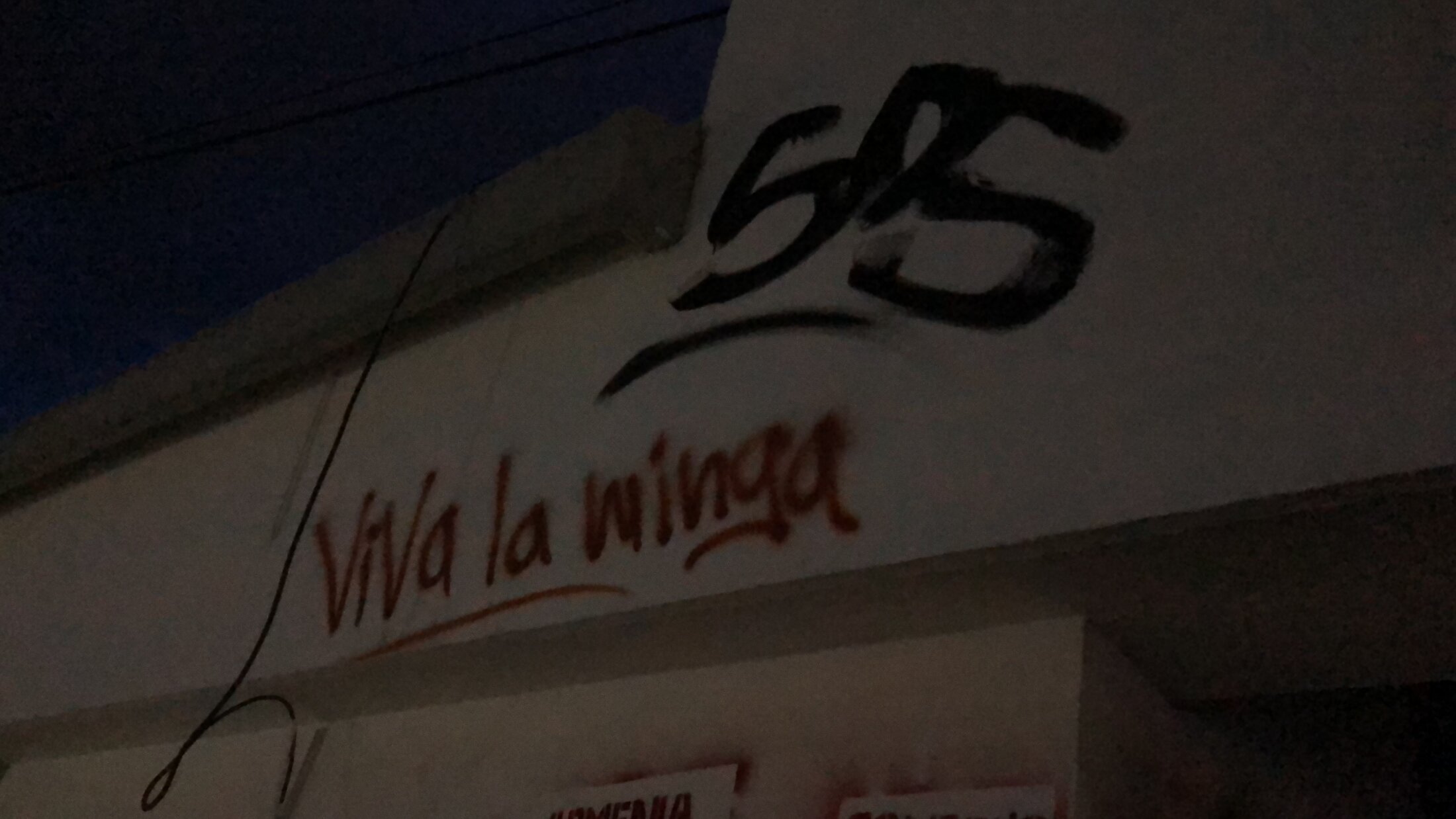

Dans l’intervalle séparant le paquetazo du Paro, la pandémie et sa gestion par l’Etat ont douloureusement marqué la population. Des mouchoirs rouges sont brandis aux fenêtres des quartiers populaires confinés, symbole de la détresse et de la faim qui tenaille les familles réduites au chômage. La grafitera insiste, le Paro sera la réaction d’orgueil collectif, après « cet épisode traumatisant d’isolement, de séparation, et de dénuement ». Elle reprend à son compte le mot d’ordre de la Minga (terme emprunté au quechua désignant un travail collectif en vue d'un objectif commun, ou l’organe de coordination des conseils indigènes) : « On ne peut s’en sortir qu’ensemble ! ».

Agrandissement : Illustration 3

L'élan du Paro :

« La veille du 28 avril, j’étais chez ma sœur avec un ami qui faisait partie d’un groupe indigène, étudiant lui aussi à Univalle. On se demandait comment faire pour contribuer au mouvement et lancer ce que nous appelions alors le « carnaval citoyen ». On s’est mis à élaborer des rythmes et des mélodies, avec des flutes et des percussions, pour animer les cortèges. Je faisais aussi des visuels pour inviter les gens à participer à la grande marche de protestation. On ne savait pas encore si ça allait marcher ; c’était comme si on se lançait dans une grande bataille dont on ne connaissait pas la fin. Ça a été la première fois de ma vie que je me suis dit : je suis prête à mourir, comme les gens qui partent en guerre.

Le lendemain, je reprenais en chœur les chants des guerreros milenarios, la garde indigène : « ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! Si es posible, ¡hasta la muerte! » (« Jusqu’à quand ? Pour toujours ! Si c’est possible, jusqu’à la mort ! »). Avec eux, j’étais devenue Zabdy la guerrière. Mon âme de combattante s’était réveillée, et rien ne pouvait plus l’arrêter. Toute la colère contenue débordait, et la peur s’en était allée. […] Le premier jour, je suis donc sortie avec une pancarte blanche. J’ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais inscrire, mais je l’ai finalement laissée telle quelle.

Pourquoi blanche ? Je me disais que je n’avais plus rien à dire. Les mots manquaient. Et tout semblait évident : le changement était nécessaire. Point. Je l’ai brandie devant le théâtre municipal de Cali. C’était pour dire que le spectacle de la corruption était à l’extérieur. Il fallait interpeller la rue, parce qu’on a longtemps été les spectateurs passifs d’un pays de violence et d’inégalités. Alors que dans le théâtre, il y a le rôle actif du public. Si tout ça est un spectacle, alors qu’est ce qui se passe si nous, le public, le peuple, on s’arrête, et on quitte le théâtre. Vous, la classe dirigeante, allez jouer pour vous-mêmes […]. »

Agrandissement : Illustration 4

Pendant trois mois, Zabdy suspend toute activité salariale – elle vit pour le Paro désormais. Lorsqu’on lui demande à quoi ressemblait une journée durant cette période, elle répond : « Le matin je me réveillais et je regardais mon portable. Selon l’actualité des réseaux sociaux, je rejoignais un point de résistance où il y avait des initiatives. Rien n’était prévu en amont. Ça a été trois mois où je ne vivais jamais dans un seul lieu. C’était comme si j’avais mis ma vie en pause pour le mouvement. Pas de travail, pas de famille, pas d’amis : rien. Que le mouvement.

Si j’avais écouté mes proches, qui savaient que c’était dangereux, je n’aurais rien fait. La seule chose que je savais, c’était que dans la journée, il y aurait au moins un moment de confrontation avec la police. Forcément, il y aurait aussi un moment de débats. Forcément, il y aurait un moment pour faire quelque chose lié aux arts, que ce soit de la musique, ou de la peinture. Forcément, un moment serait alloué au repas solidaire quotidien, et un autre réservé à la fête. […] La ville était méconnaissable. Tout était anormal, ou plutôt l’anormalité était devenue la règle. Plus de routine. C’était comme si on était dans un film.

Partout, il y avait des choses, des animations, des points occupés. Je n’avais pas peur et je savais qu’il fallait saisir l’instant. […] En ce qui me concerne, je venais aux points de résistance avec des collectifs culturels, faire de la musique, ou peindre. Dans le même temps, j’allais également à l’université dans les assemblées pour avoir un recul politique sur ce qui se passait. Je faisais le pont, la jonction entre les comités d’organisation des points de résistance et ce qui se disait à la faculté. Certaines personnes étaient engagées sur un point de résistance en particulier, mais moi je préférais transiter entre les différents secteurs. Je n’ai pas voulu être vocera. J’étais respectée pour ces raisons ; j’avais des échos de partout. Mais je n’avais pas de projet prémédité dans ma tête, sinon celui d’être là pour contribuer. »

Agrandissement : Illustration 5

Zabdy est témoin de la décadence progressive des points de résistance. De nombreux camarades sont détenus arbitrairement, torturés, éborgnés, assassinés, violés, ou portés disparus – sans que la lumière ne soit toujours faite sur les auteurs des crimes. Des civils en armes portent assistance à la police et répriment les manifestants.

Selon Indepaz, 80 morts ont été recensés à la fin du mois de juillet 2021, dont 45 à Cali . Mais c’est sans compter les centaines de disparus qui n’ont jamais refait surface. Zabdy a une question sur les lèvres : ¿Quién Los Mató? (Qui les as tués ?). Elle entonne la chanson composée en hommage aux cinq adolescents afro-colombiens, résidant du Quartier Llano Verde, assassinés au mois d’août 2020 à la lisière d’un champ de canne à sucre alors qu’ils jouaient au cerf-volant. Une affaire devenue l’emblème de la violence aveugle qui s’abat sans interruption sur la population victime des groupes paramilitaires et des bandes armées.

Alors, après l’émerveillement et ces semaines d’effervescence, la répression et la fatigue ont peu à peu raison des insurgés. Les occupations deviennent délétères. Des conflits apparaissent. La drogue s’immisce et gangrène ces espaces jusqu’alors préservés par l’auto-organisation ; les fêtes, hier fraternelles, commencent à mal tourner. « Ça a été aussi le moment où la police a tué Nicolás Guerrero d'une balle dans la tête, alors qu'il participait déjà à un velatón, une commémoration des victimes de la mobilisation. C'était une figure du graffiti à Cali que je connaissais bien. Ça m’a beaucoup blessée. La veille de sa mort, nous nous sommes vus à La Loma de La Cruz, et nous nous sommes étreints alors que ça n’était pas dans nos habitudes ».

Zabdy voit la flamme s’amenuiser. « Mais s’arrêter à quel prix ? Sous quelles conditions ? Il fallait négocier pour pouvoir mettre un terme à tout ça. » Elle participe aux tables de négociations organisées par la mairie de Cali, pour discuter avec les jeunes représentants de la Première Ligne. «

C’était toujours très tendu parce que les jeunes étaient en colère à cause de tout ce qu’ils avaient vécu. Les représentants du gouvernement semblaient déboussolés. […] On a fait un cahier de doléances avec des conditions pour s’arrêter : pas de prisonniers politiques, pas de morts, et le respect des œuvres du mouvement : monuments, fresque, totems, bibliothèques communautaires construites dans d’anciens commissariats... On a demandé de l’aide économique, des subventions, pour développer des projets communautaires dans les quartiers afin de construire des cantines, des établissements socio-culturels, de soins. […] Évidemment, ils n’ont rien respecté des accords. Le mouvement s’est arrêté à force d’usure, d’affaiblissement et de divisions. […] Personnellement, je ne sais pas exactement comment s’est déroulée la fin, parce que j’ai dû quitter la ville pour aller en France à cause d’une situation familiale compliquée. J’ai dû m’empresser de préparer mon départ - après tout ce que j’avais vécu, avec ce désir de continuer la lutte et de chercher des réponses. Trois mois étaient passés, trois mois pendant lesquels j’étais prête à mourir. Mais malgré tous les risques encourus j’étais encore vivante, avec le cœur brisé en pensant aux camarades perdus, tués, disparus. Ce n’est que plus tard qu’ils emprisonneront des voceros, notamment trois que je connaissais, et qui ont participé à la table de négociation. »

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Zabdy, dans les derniers temps de l’entretien, revient sur la jeunesse contestataire à Cali, et son rapport au graffiti :

« Le mouvement de la jeunesse à contre-courant, celle qu’on appelle la juventud rebelde, est très influent à Cali, et ce depuis l’époque de mes parents. Cali a toujours été marquée par un conflit, par deux mouvements en opposition : c’est une ville en résistance, et traversée en même temps par la culture du narcotrafic, celle de la violence, de la privatisation, des voitures luxueuses, d’un machisme débridé qui pousse les femmes à faire de la chirurgie... Les jeunes de la gente de bien vont en discothèque, aux restaurants, et défendent le modèle des U.S.A. De l’autre côté, une contre-culture a lutté pour que Cali ne devienne pas Miami, animés par ceux qui estiment qu’on n’a pas à copier le style de vie d’ailleurs, mais qu’on peut être indépendants, avec une proposition culturelle autonome, avec une âme.

Parmi eux, il y a notamment les musiciens qui composent la scène rock, celle du rap, ou encore de la salsa ; ceux qui rêvent d’une ville libre et authentique et veulent se faire l’écho de la rue. Moi j’étais proche de ceux-là, notamment de deux grands mouvements : celui des salseros, et celui des raperos. » Depuis petite, sa sœur aînée lui fait découvrir le milieu hip-hop de Cali. C’est tout naturellement qu’elle se familiarise au graffiti lors de son entrée à l’université. Le campus de Valle est parsemé de fresques et nombreux sont les artistes urbains qui viennent prolonger les œuvres inachevées de leurs pairs.

Zabdy remarque assez vite leur présence et se dirige vers eux ; elle apprend en les regardant peindre. Lorsqu’on lui demande quel est le matériel basique que tout grafitero devrait porter sur lui, elle prend un temps, et répond en riant : « L’imagination ! […] Quelquefois, j’ai envie de faire quelque chose, mais je n’ai rien avec moi, je n’ai pas de marqueur, je n’ai pas d’aérosol. Lorsque je sens que je dois faire une figure, que j’ai une inspiration spontanée, il faut trouver les outils autour de soi. Maintenant, l’élément de base reste l’aérosol, cette petite bombe de peinture, facile à transporter. Mais il y a différents moyens d’expression. Pour les plus grandes fresques, on peut aussi utiliser des rouleaux, avec des manches de différentes tailles, des pinceaux, des marqueurs avec de l’encre… On utilise aussi beaucoup les stickers que l’on confectionne nous-mêmes et que l'on colle un peu partout dans la ville. » Pour peindre, la nuit est souvent privilégiée « parce qu’il y a des endroits où forcément tu ne peux pas peindre la journée, il y a trop de monde, c’est dangereux… ». Quant aux repérages, elle a pour habitude de ne jamais se déplacer sans son vélo, et c’est durant ces trajets qu’elle regarde la ville, réfléchissant aux lieux appropriés, avec deux principaux critères : « qu’ils soient stratégiques et beaux ».

Agrandissement : Illustration 8

« Le graffiti c’est la liberté. Le graffiti est une arme de combat qui n’utilise pas que les mots, mais qui prend corps dans la couleur pour parler aux gens de ce que les médias ne disent pas. Le graffiti est dénonciation et beauté en même temps. C’est un style de vie à part à entière, où tu es en connexion avec l’esprit de la rue. Il y a un auteur mexicain, Pablo Fernández Christlieb, qui a écrit là-dessus : El Espíritu de la Calle : Psicología Política de la cultura cotidiana. Chaque ville, chaque espace a un esprit propre. Et quand tu fais du graffiti, tu épouses l’esprit de la communauté, de la ville où tu te trouves. C’est un travail de recherche constant, parce que ça va prendre du temps. Il faut s’imprégner de l’ambiance environnante, sentir les voix et les visages qui peuplent un quartier, et faire résonner toutes les informations collectées de la rue pour les lier à l’actualité sociale et politique. Mais ce n’est pas tout, il faut aussi être attentif au développement urbain de la ville, à l’architecture, à l’esthétique.

C’est une réappropriation de l’espace public, et tu dois composer avec les autres parce que tu partages ce lieu - donc toutes les décisions, toutes les œuvres sont collectives. Par exemple, pour mûrir une fresque, il faut se demander : qu’est-ce que vont voir ces enfants sur le chemin de l’école ? Que voulons-nous leur léguer ? Quel message veux-tu faire passer ? Et ces questions traitent aussi bien des slogans, des mots que tu vas inscrire, que de la forme, et des couleurs du dessin. C’est ça ce qu’on appelle l’art urbain. C’est être connecté à tous les éléments qui ont traits à la vie communautaire pour pouvoir s’exprimer avec justesse et précision. […]

En Amérique du Sud, les médias n’informent pas les gens, ils effraient. C’est très anxiogène. Et quand on a peur : on ne se révolte pas, on ne parle pas, on ne sort pas, on ne dit pas ce qu’on pense. C’est une manœuvre des médias et du gouvernement au pouvoir pour maintenir les gens en léthargie. Alors nous, les grafiteros, on se dit qu’on va jouer ce rôle d’informateur, on va leur dire la vérité. Si un homme politique est corrompu, on va l’écrire, mais d’une belle façon, avec humour, pas en faisant peur. Il y a un sens différent. Parce qu’on s’amuse beaucoup il faut le dire. […] La rue est à nous. On est là pour rappeler aux gens que cette rue est un contre-pouvoir. Nous racontons une autre histoire, une mémoire alternative et on oppose des œuvres face à la publicité qui veut tout recouvrir. C’est une façon de dire que même si c’est interdit, on le fait. Ça veut dire que l’État n’est pas le roi. Alors qui peut dessiner le vent, sinon nous ? »

Agrandissement : Illustration 9

Pour incarner ce récit, vous pouvez également visionner le long-métrage Los Hongos. Le film met en scène la ville bariolée de Cali, sa jeunesse rebelle, à travers l’histoire d’un binôme de grafiteros. Ras est peintre en bâtiment, vite renvoyé pour avoir volé des pots de peintures sur des chantiers, et Calvin, son camarade d’infortune, étudiant en art, vit chez sa grand-mère. Comme les champignons qui donnent leur nom au film, tous les deux, sans argent, sillonnent la ville avec leurs pinceaux et survivent, inspirés seulement par leurs rêves dans un environnement hostile.

La violence chiffrée lors du Paro Nacional de 2021, entre le 28 mai et le 28 juin, par Indepaz : "CIFRAS DE LA VIOLENCIA EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL 2021"