Un questionnaire récent, envoyé aux économistes signataires du programme économique du Nouveau Front Populaire (NFP), semble poser une question simple : quelles sont les préférences des économistes face aux choix de redistribution et de maximisation des gains ? Derrière cette apparence innocente se cache un cadrage et une méthodologie très marquées idéologiquement. Au-delà de dilemmes structurés autour de la maximisation de gains individuels et en confrontant les répondant·e·s à des choix où la rationalité est réduite à des calculs d’espérance et de variance, cette enquête soulève des questions sur son véritable objectif.

Ce questionnaire a été conçu et diffusé par une équipe de la Toulouse School of Economics (TSE). Il est important de noter que cette équipe n’a aucun lien avec le site web qui a accueilli la lettre de soutien des signataires ni avec le Nouveau Front Populaire (NFP) lui-même. Leur initiative semble donc totalement indépendante de l’organisation politique ou des promoteurs de cette lettre.

Agrandissement : Illustration 1

Dans cet article, nous commençons par exposer les trois critiques principales à faire au sujet de cette enquête. Puis, pour expliciter ces critiques, nous irons dans le détail du questionnaire et examinerons les scénarios eux-mêmes, qui, sous couvert de tester des préférences économiques, réduisent les choix en simplifiant à l’extrême les réalités sociales et économiques. Ensuite, nous analyserons les mécanismes économiques sous-jacents et les postulats qu’ils reflètent, notamment l’absence de considération pour les dynamiques collectives ou institutionnelles. Enfin, nous reviendrons sur le protocole de l’enquête, en soulevant des questions éthiques et méthodologiques cruciales, telles que l’absence de consentement des participant·e·s, une crainte concernant l’anonymat des répondant·e·s, et la pertinence même de solliciter des économistes pour ce type de questionnaire.

En quelques mots, critique d’une enquête néoclassique déguisée en test de rationalité économique

Des scénarios biaisés pour souligner l’inefficacité des politiques redistributives

Le cadre des scénarios, structuré autour de choix de hausse et de baisse de gains dans des "tâches sociales" et de "tâches de prise de risque," semble délibérément construit pour suggérer l’inefficacité des politiques redistributives. Dans les scénarios de baisse de gains, par exemple, la redistribution est présentée comme une perte de richesse pour la société, sacrifiant la création de valeur au profit d’une simple redistribution. Cette approche met en lumière un préjugé classique des économistes néoclassiques, qui conçoivent souvent la redistribution comme un frein à l’efficacité économique, plutôt que comme un moyen d’assurer l’équité et la cohésion sociale.

En posant la question de cette manière, les auteurs du questionnaire laissent implicitement entendre que tout transfert de richesse induit des pertes inefficaces pour la société dans son ensemble, une hypothèse qui est contestée par de nombreux économistes hétérodoxes. En se fondant sur la macro-économie keynésienne, ceux-ci soutiennent que les politiques redistributives peuvent stimuler la demande, réduire les tensions sociales, et contribuer à une croissance inclusive. Le questionnaire, en restreignant les scénarios aux seules dynamiques de perte et de gain individuel, occulte ces arguments et reflète ainsi un biais idéologique en faveur des principes néoclassiques.

Une conception individualiste de la rationalité, ignorante des préférences collectives

La structure de l’enquête repose sur une définition étroite de la rationalité, fondée uniquement sur des calculs de gains et de pertes, sans tenir compte des préférences collectives ou des considérations de justice sociale. En confrontant les répondant·e·s à des choix où l'optique de maximisation personnelle est systématiquement mise en avant, les auteurs supposent que tout choix rationnel doit nécessairement viser la maximisation de l'espérance de gain individuel, indépendamment des implications sociales.

Les économistes néoclassiques favorisent souvent une vision strictement individualiste de la rationalité, centrée sur l’optimisation personnelle. Ce questionnaire semble donc conçu pour montrer que les signataires d’un programme plus hétérodoxe ou collectiviste sont irrationnels dès lors qu’iels font des choix de redistribution au détriment d’une maximisation économique stricte. Une telle structure masque la rationalité de préférences qui incluent des considérations sociales et éthiques, ce qui est précisément au cœur des perspectives hétérodoxes qui valorisent la solidarité et la justice sociale dans les décisions économiques.

Une méthodologie qui force l’adhésion aux postulats néoclassiques

Le formulaire lui-même ne permet pas aux répondant·e·s d’exprimer des préférences qui ne soient pas strictement financières. Les scénarios se concentrent exclusivement sur des gains ou pertes monétaires, sans offrir d’options pour exprimer des valeurs non économiques, telles que le bien-être collectif, la stabilité sociale ou les bénéfices de la redistribution. En obligeant les économistes à choisir entre des gains et des pertes en termes de richesse individuelle ou nationale, sans pouvoir exprimer d’autres motivations, le questionnaire force une vision néoclassique et réduit la diversité des réponses.

Les économistes hétérodoxes, qui ont signé une lettre de soutien à un programme économique tel que celui du NFP, pourraient avoir des réponses nuancées qui ne sont tout simplement pas capturées dans ce cadre. Par exemple, iels pourraient préférer une réduction des inégalités, même si elle implique une croissance plus modeste, en raison des avantages sociaux et économiques qu’un niveau de vie plus égalitaire apporte à long terme. En restreignant la logique de l’enquête à des calculs d’espérance de gain, cette méthodologie renforce le postulat selon lequel la rationalité économique doit se limiter aux valeurs monétaires — une perspective en contradiction avec les approches hétérodoxes qui intègrent des objectifs sociaux et des valeurs sociétales.

Le cœur du questionnaire : quatre scénarios pour comprendre les préférences économiques

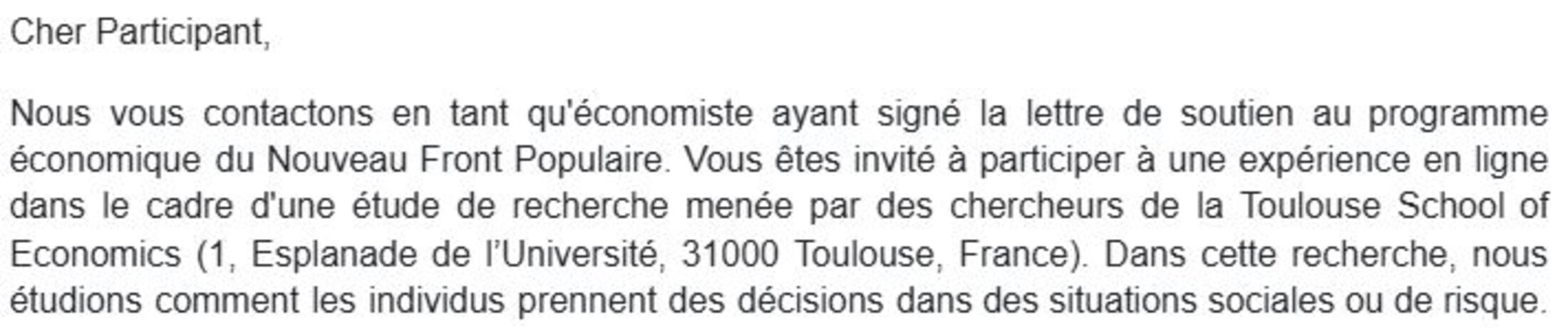

Présentation des scénarios du questionnaire : une structure en deux catégories

Le questionnaire proposé aux participant·e·s se compose de quatre scénarios distincts, répartis en deux grandes catégories : les "tâches sociales" et les "tâches de prise de risque." Aléatoirement, lorsqu’on charge le questionnaire, certains reçoivent d’abord les “tâches sociales”, d’autres les “tâches de prise de risque.” Pour chaque type de tâche, deux versions sont proposées : une dans laquelle le gain potentiel augmente, et une autre où il diminue, toujours présentées dans le même ordre. Les auteurs ont attribué des noms spécifiques à chaque scénario pour faciliter sans doute l’identification et l'analyse.

Dans les sections suivantes, nous allons analyser le contenu de chaque scénario en reproduisant le verbatim des questions posées aux participant·e·s (en italique). Cette approche nous permettra d'explorer les similitudes et différences entre les scénarios, afin de mieux comprendre les biais potentiels et les implications méthodologiques de cette enquête.

Une mise en situation simpliste qui pose question

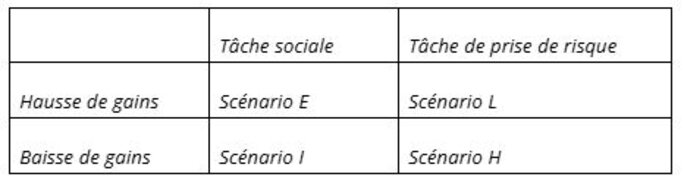

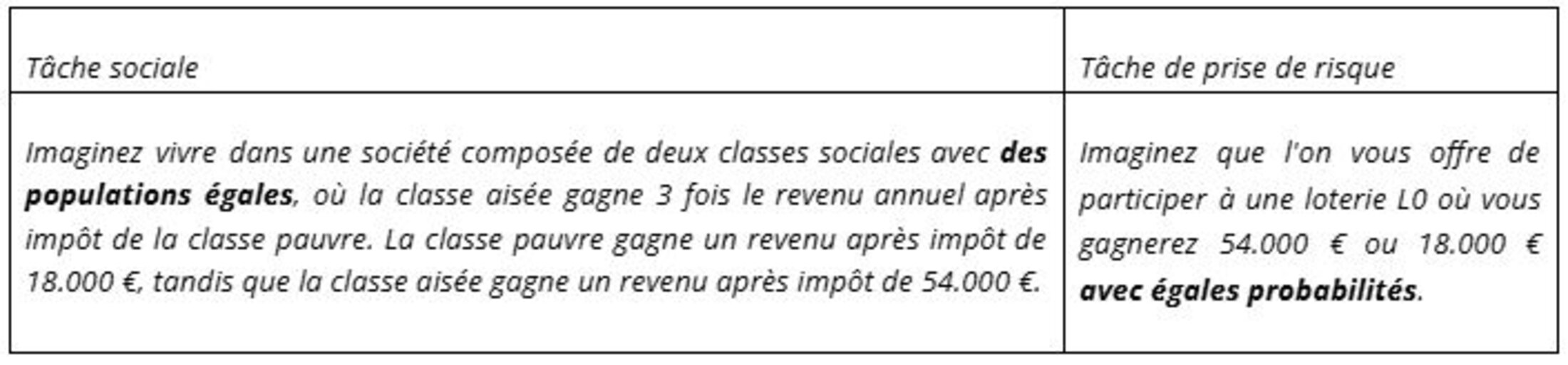

Les tâches sociales et les tâches de prise de risque du questionnaire partagent la même mise en situation, structurée pour permettre une comparaison entre classes sociales et loteries.

Agrandissement : Illustration 3

En s’appuyant sur les concepts de microéconomie, cette mise en scène semble tenter d’établir une égalité de probabilités entre les gains de loterie et les différences de revenus entre classes sociales. Dans cette construction, chaque classe est supposée de taille égale, et les gains de loterie sont fixés au même niveau que les revenus des deux groupes sociaux comparés. En apparence, cette approche vise à offrir un cadre équilibré pour évaluer les préférences des participant·e·s.

Cependant, cette mise en situation révèle plusieurs failles méthodologiques. D’une part, l'hypothèse d'une égalité de probabilité entre classes sociales est trompeuse : dans la réalité, les individus ne naissent pas dans une classe ou une autre avec des chances équivalentes. La répartition des revenus et les opportunités qui en découlent sont profondément influencées par des facteurs structurels et familiaux qui ne se prêtent pas à une simple comparaison probabiliste. D’autre part, le parallèle entre salaires et gains de loterie repose sur une simplification extrême. Le salaire représente bien plus qu’une somme d’argent ponctuelle. À l’inverse, le gain d’une loterie est un événement unique, un "one-shot" sans les mêmes implications sur le plan psychologique et économique. Cette simplification rend difficile une comparaison honnête entre ces deux concepts, car elle néglige des aspects essentiels de la vie sociale et économique des individus.

En somme, cette mise en situation, en tentant de réduire des réalités complexes à des modèles simplifiés, risque de biaiser les résultats obtenus en produisant des réponses qui ne correspondent pas véritablement aux enjeux sociaux réels des participant·e·s.

Changements de situation : des parallèles contestables entre gains et conditions de vie

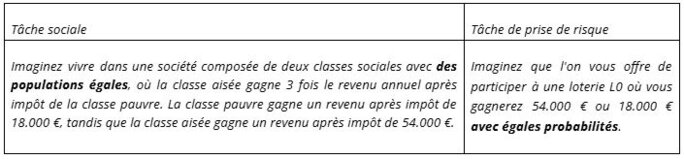

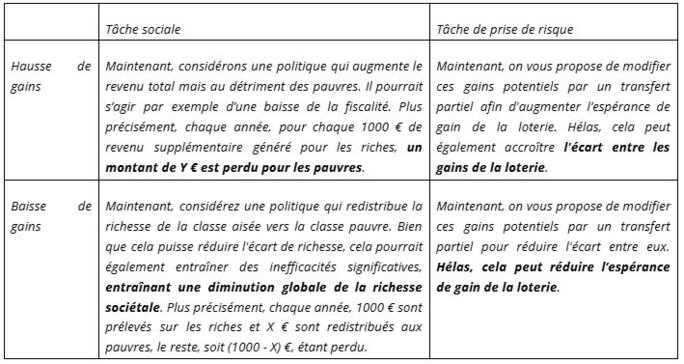

Les quatre scénarios du questionnaire introduisent des variations dans la situation initiale, visant à examiner les réactions des participant·e·s à des changements de revenus pour les classes sociales ou des montants des gains de loterie.

Agrandissement : Illustration 4

Dans les versions de "hausse de gains," l’accent est mis sur une augmentation de l’espérance de gains, avec un transfert favorable aux plus riches aux dépens des plus pauvres, ou bien, dans le cadre de la loterie, un écart accru entre les gains potentiels. Dans les versions de "baisse de gains," le scénario propose une réduction des inégalités entre classes ou des gains de loterie, mais au prix d’une diminution de la richesse totale et, par extension, de l’espérance de gain.

Cependant, ces changements de situation soulèvent les mêmes problèmes méthodologiques que la mise en situation initiale. En premier lieu, ils continuent à traiter les gains de loterie comme équivalents aux revenus de vie, alors que ces derniers s'inscrivent dans des dynamiques bien plus profondes et durables que celles d'un gain ponctuel. Le parallèle entre les gains hypothétiques d’une loterie et la réalité des revenus des classes sociales demeure artificiel et risque de biaiser l’interprétation des réponses. Par ailleurs, ces scénarios partent toujours de l’hypothèse implicite selon laquelle les individus ont des chances égales de se trouver dans l'une ou l'autre des classes sociales, un postulat qui ignore les inégalités structurelles. En assimilant des changements de gains ponctuels à des transformations structurelles de conditions de vie, le questionnaire simplifie à outrance des situations économiques réelles, ce qui pourrait induire en erreur les participant·e·s, et par conséquent, affecter la validité des résultats obtenus.

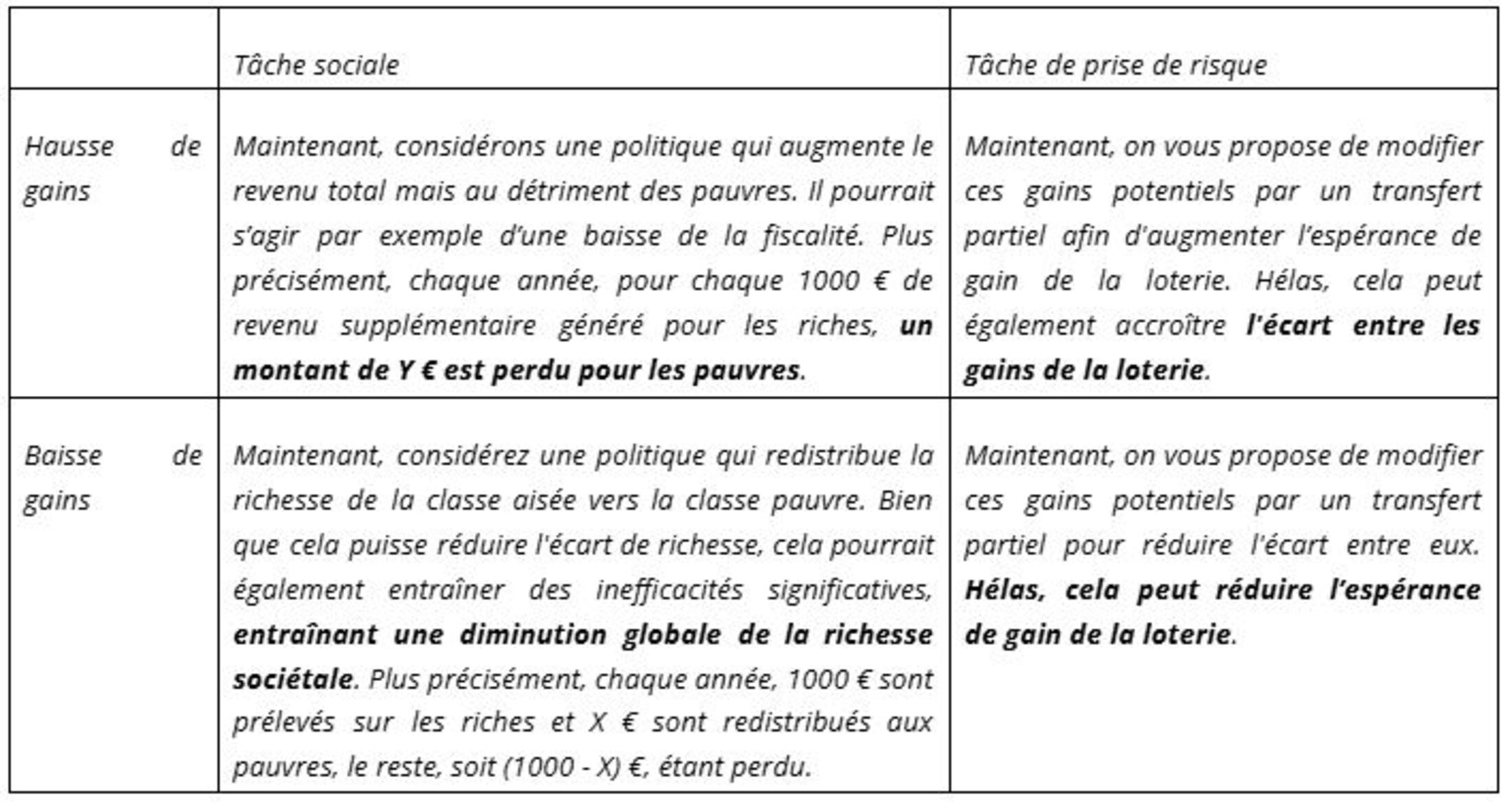

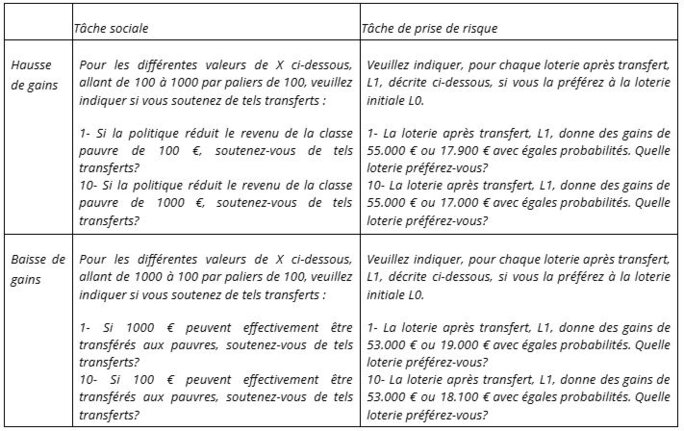

Une progression des valeurs qui masque les différences entre vie réelle et choix hypothétiques

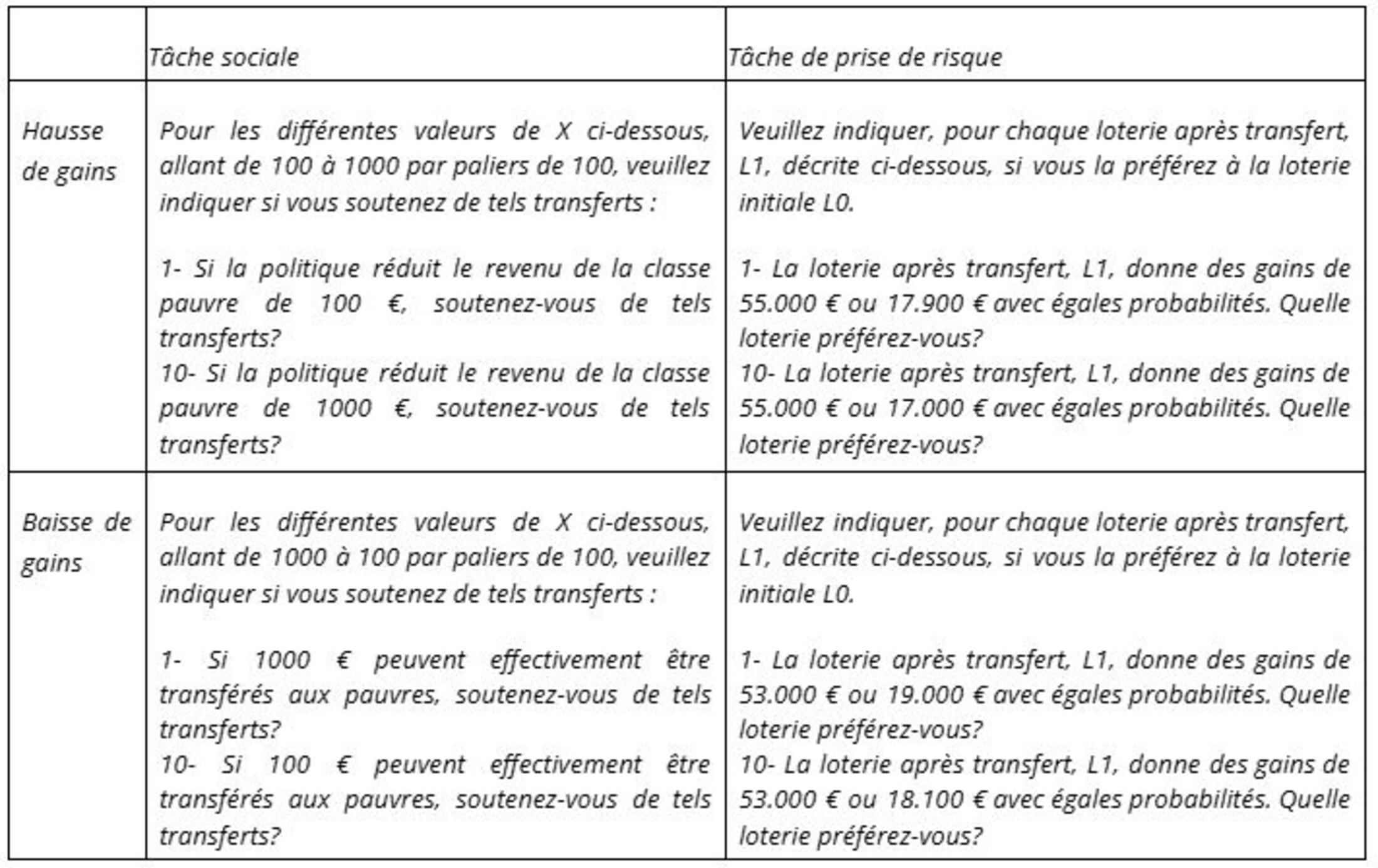

Après la présentation du changement de situation, dix questions sont posées. Le tableau ci-dessous indique à chaque fois la question 1 et la question 10. Les valeurs proposées aux participant·e·s suivent une progression à la fois en tâche sociale et en tâche de prise de risque, les amenant à évaluer progressivement des transferts de gains qui deviennent de moins en moins avantageux.

Agrandissement : Illustration 5

Dans la version de hausse de gains des tâches sociales, on demande aux participant·e·s s’iels accepteraient de réduire le revenu de la classe pauvre de 100 € pour offrir 1000 € aux riches, avec un écart croissant à chaque étape. Inversement, pour la version de baisse de gains, les propositions consistent à prélever des montants de plus en plus faibles chez les riches pour les transférer aux pauvres. En parallèle, dans les tâches de prise de risque, les propositions suivent un schéma identique, mais en termes de gain de loterie, avec des valeurs qui restent les mêmes dans les deux catégories pour offrir un équilibre hypothétique.

Cette structure repose sur une logique économique et mathématique, mais elle réduit des situations de vie réelles à des décisions monétaires abstraites. Comparer une perte de 100 € ou un gain de 1000 € à des transferts de revenus entre classes sociales revient à ignorer la signification plus profonde de ces montants dans la vie des individus. Pour une personne de la classe pauvre, perdre 100 € peut représenter un sacrifice important, alors que pour un riche, gagner 1000 € reste une somme marginale. La progression mathématique des montants ici ne tient pas compte des implications sociales et psychologiques réelles des transferts de richesse, notamment le fait que chaque somme a une valeur relative différente en fonction de la situation économique de chacun.

En outre, cette simplification des transferts masque également la différence fondamentale entre des situations de vie durables et un "one-shot" hypothétique. En incitant les participant·e·s à prendre des décisions comme s’il s’agissait de simples gains de loterie, l’enquête omet la réalité des coûts de la vie et des inégalités structurelles. La progression des valeurs, conçue pour tester à quel moment les participant·e·s changent d’avis, risque donc de capter des réponses qui ne correspondent pas nécessairement aux préférences ou aux positions éthiques des individus dans leur vie quotidienne, mais plutôt à une logique de gains et pertes abstraits. Cette méthodologie, en homogénéisant les scénarios sociaux et de loterie, risque de biaiser les résultats, en produisant des réponses qui ne reflètent pas les véritables impacts économiques et sociaux de ces transferts dans le monde réel.

Cette approche, qui réduit les opinions des économistes sur les transferts de richesse à de simples "préférences" individuelles, passe également à côté de la dimension macroéconomique des politiques de redistribution. La redistribution entre classes sociales n’est pas uniquement une question d’opinions ou de choix personnels : elle est au cœur de nombreux travaux économiques qui étudient son efficacité dans des contextes historiques et sociaux spécifiques. Par exemple, les recherches sur la propension marginale à consommer montrent que les transferts vers les ménages à faible revenu, qui tendent à consommer une part plus importante de leur revenu, peuvent stimuler la demande globale et soutenir la croissance économique. En ignorant ces facteurs structurels, le questionnaire simplifie à l’extrême des enjeux complexes, en omettant de relier les préférences individuelles à des résultats de recherches en macroéconomie.

Analyse plus détaillée des mécanismes économiques et de leurs postulats

Le cadre microéconomique : un modèle simpliste pour des choix rationnels complexes

Les scénarios de hausse et de baisse de gains dans ce questionnaire sont structurés selon un cadre microéconomique classique, visant à exposer les participant·e·s à un dilemme de choix rationnel : augmenter l’espérance de gains au prix d’un risque accru, ou réduire l’espérance en atténuant le risque. Cette approche repose sur l'hypothèse fondamentale que chaque individu souhaite maximiser son espérance de gains tout en minimisant son risque, un principe de base en microéconomie qui permet d’évaluer l’aversion au risque par des décisions successives. Dans ce contexte, le calcul reste strictement mathématique et identique dans chaque scénario : il s'agit toujours d'évaluer l'espérance de gain et la variance. Que l'espérance augmente ou diminue, compensée par le risque en sens inverse, le modèle proposé reste inchangé. Cette uniformité de traitement est censée offrir un cadre neutre pour mesurer les préférences des individus face à des gains et pertes.

Toutefois, cette approche simplifie à outrance des choix qui, en réalité, dépendent de nombreux facteurs contextuels et psychologiques. Le principe des questions successives vise à identifier le seuil de tolérance au risque de chaque participant, ou "trade-off", c’est-à-dire le point où le coût de l’incertitude devient inacceptable par rapport au gain potentiel. Bien que ce modèle puisse fonctionner pour évaluer l'aversion au risque dans des contextes hypothétiques, il reste limité pour traduire des comportements et préférences dans des situations de vie réelles. Les participant·e·s peuvent répondre en fonction d’une logique purement rationnelle et mathématique, mais ces choix ne reflètent pas nécessairement leur comportement face à des décisions aux conséquences durables. L’extrapolation de ses résultats est dès lors très peu envisageable.

Par ailleurs, certains scénarios potentiels ne sont pas explorés, notamment celui d’une baisse de revenu pour les riches compensée par une augmentation plus importante pour les pauvres. Une telle configuration aurait pu, en théorie, offrir un compromis positif en réduisant la variance (donc le risque) et en augmentant l’espérance de gain globale, permettant de concilier réduction des inégalités et augmentation des gains. L’absence de ce type de scénarios, pourtant réaliste et potentiellement attractif, laisse entrevoir une vision restreinte du choix rationnel dans le cadre du questionnaire. Elle suggère une conception étroite des préférences économiques, réduisant les comportements individuels à une simple gestion de l’espérance et du risque, et négligeant d'autres dimensions essentielles de la prise de décision en économie, telles que la justice sociale et l'équité.

En somme, le cadre microéconomique employé ici présente des limites méthodologiques notables : en se concentrant exclusivement sur des calculs d’espérance et de variance, il laisse peu de place pour des choix qui pourraient refléter une aversion au risque dans un contexte de redistribution des revenus ou des préférences sociales plus nuancées.

La rationalité des répondant·e·s : une évaluation limitée par des scénarios simplifiés

Les scénarios proposés dans ce questionnaire, organisés en paires de tâches sociales et de tâches de prise de risque, semblent être conçus pour tester la rationalité des individus. En effet, la correspondance directe entre chaque tâche sociale et son équivalent en situation de risque pourrait servir à évaluer la cohérence des choix des participant·e·s. Toute divergence de réponse entre ces deux contextes — où la structure de gain et de perte est censée être identique — pourrait être interprétée comme une preuve d’irrationalité ou d’inconstance dans les préférences des économistes répondant au questionnaire. De plus, les versions de hausse et de baisse de gains, en confrontant les répondant·e·s à des scénarios de gains positifs et de pertes potentielles, permettent d’examiner dans quelle mesure la rationalité des individus est affectée par la nature de l’enjeu.

Cependant, cette approche de la rationalité, bien que classique en théorie des jeux, semble réductrice, surtout lorsque l’on considère le profil des participant·e·s : des économistes ayant signé un programme politique spécifique. En psychologie expérimentale, la rationalité est souvent mesurée chez des individus peu familiers avec les concepts testés, permettant d’identifier des comportements irrationnels spontanés. Ici, toutefois, on peut supposer que les économistes possèdent une connaissance des théories économiques et peuvent anticiper les implications des choix présentés. Dans ce contexte, leur rationalité pourrait être orientée ou influencée par leurs propres préférences idéologiques et théoriques, notamment celles qu’iels partagent en adhérant à un programme politique donné.

En soumettant un tel questionnaire à des économistes, il est probable que les auteurs ne cherchent pas uniquement à mesurer la rationalité économique standard, mais également à explorer des préférences plus spécifiques. Le cadrage des scénarios, qui repose sur des choix entre classes sociales ou sur des loteries hypothétiques, pourrait aussi être un moyen indirect de tester des opinions politiques et idéologiques sous couvert de rationalité. Par la suite, il serait pertinent de s’interroger sur le rôle de ce cadrage dans les réponses obtenues, afin d'évaluer si ce questionnaire vise à évaluer la rationalité pure ou à explorer des préférences idéologiques et sociales plus profondes.

Le cadre des scénarios : entre équité sociale et intérêt personnel

Le scénario de baisse de gains en "tâche sociale" se présente comme une politique de redistribution, confrontant les répondants à un choix classique entre équité et efficacité économique. Dans cette configuration, les participant·e·s sont invités à choisir entre une perte de valeur pour la société en échange d'une meilleure répartition des richesses ou, à l'inverse, à privilégier une augmentation générale de la richesse nationale au détriment des plus pauvres. Ce type de scénario semble conçu pour tester l’inclinaison des participant·e·s à favoriser une plus grande justice sociale, même si cela implique une perte globale, ou leur préférence pour la maximisation des gains économiques, même au prix de creuser les inégalités. Le choix entre l'équité et l’efficacité économique est ici central, questionnant la valeur que les individus attribuent aux gains collectifs par rapport à des bénéfices individuels. Cette approche fait abstraction d’un fait largement documenté en macroéconomie : une meilleure répartition des richesses peut souvent conduire à une meilleure efficacité économique, au lieu de les opposer comme des choix mutuellement exclusifs. Des études empiriques montrent que des politiques redistributives peuvent, dans certains contextes, renforcer la demande globale, stimuler la croissance et réduire les tensions sociales, tout en améliorant la stabilité économique.

Une différence notable émerge lorsque l’on compare ces choix à ceux des scénarios de prise de risque. Dans la "tâche de prise de risque”, le gain potentiel de la loterie a un impact direct pour l’individu, alors que, dans la "tâche sociale," les décisions sont faites au nom de la société dans son ensemble. Cela ouvre la voie à une question importante : les individus seraient-iels prêts à accepter pour la société des conditions qu'iels refuseraient pour eux-mêmes, ou inversement, à accepter pour iels un risque personnel qu'iels ne souhaiteraient pas imposer au collectif ? Par exemple, dans les scénarios de "hausse de gains", les répondant·e·s doivent décider si, dans un contexte collectif, il est acceptable de réduire le revenu des pauvres de 100 € pour augmenter celui des riches de 1000 € (tâche sociale). En parallèle, iels doivent également choisir, dans un contexte individuel, s'iels préfèrent une loterie avec des gains de 55 000 € ou 17 900 €, où l’espérance de gain et le risque sont similaires à ceux du scénario collectif. Toute inconsistance dans les choix entre ces deux contextes pourrait ainsi révéler une forme de dissonance entre les préférences individuelles et sociales, soulevant des questions sur la cohérence entre l’intérêt personnel et l’engagement pour le bien commun. Par exemple, de l’égoïsme pourrait être détecté si les répondant·e·s refusent la modification proposée pour la redistribution, mais l’accepte pour la loterie. Est-ce ce que les auteurs veulent tester cela chez les économistes ayant signé l’adhésion au programme économique du Nouveau Front Populaire ?

Enfin, en ce qui concerne le scénario de hausse de gains, on pourrait penser qu’il teste l’adhésion des participant·e·s à la théorie du ruissellement, selon laquelle une augmentation de la richesse des plus riches bénéficierait en fin de compte à toute la société. Cependant, ce test n’évalue pas véritablement cette hypothèse, puisque les riches restent riches, sans redistribution descendante. Au contraire, il interroge la disposition des individus à accepter une hausse générale de la richesse nationale, en sachant que, d’une perspective de jeu, chaque individu a une chance sur deux d’être dans la classe aisée. Ce parallèle avec la théorie des jeux — où chacun peut se projeter dans la position des gagnant·e·s — tend plutôt à privilégier l’acceptation de situations potentiellement avantageuses pour soi-même, même si elles n'apportent aucun gain collectif à long terme. Le questionnaire limite encore davantage la portée des conclusions que l’on pourrait tirer sur les véritables préférences des individus en matière de justice sociale.

Retour sur le protocole de l’enquête, base de sondage et questions posées

Un démarchage controversé : des économistes contacté·e·s sans consentement

Les initiateurs de cette enquête semblent avoir identifié, manuellement ou par technique de scraping, les signataires au programme économique du NFP pour reconstituer leurs adresses e-mail. Cette pratique, bien que courante dans le monde numérique, s’avère problématique dans le contexte de la réglementation européenne sur la protection des données. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose des règles strictes quant à la collecte et à l’utilisation des informations personnelles, exigeant notamment que le traitement des données repose sur une base légale claire, comme le consentement éclairé ou l'intérêt légitime. Or, le scraping n’offre ni consentement explicite, ni possibilité pour les personnes concernées de refuser d’être contactées, ce qui va à l’encontre des principes fondateurs de la protection des données personnelles.

Ces envois non sollicités posent également la question des droits des personnes dans un environnement de plus en plus numérique et interconnecté. Le RGPD garantit aux individus le droit d’être informés de la finalité pour laquelle leurs données sont utilisées, de s’opposer à leur traitement, voire de demander leur suppression. Pourtant, dans de nombreux cas comme celui-ci, les personnes contactées ignorent totalement que leurs informations ont été collectées, et les canaux pour exercer leurs droits restent flous, voire inaccessibles. Cette situation met en lumière une faille importante dans la régulation et la transparence de l’utilisation des données personnelles.

Ainsi, même si le formulaire de consentement pour l'étude elle-même est assez complet sur les aspects de transparence et de protection des données, la méthode de collecte initiale des e-mails ne respecte pas les exigences du RGPD. Un véritable consentement éclairé signifie que le contact initial aurait dû être autorisé par les signataires eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas ici. En utilisant les adresses obtenues de manière indirecte et sans approbation, cette étude s’inscrit en marge de la légalité en matière de collecte et d’utilisation des données personnelles, soulevant des interrogations éthiques et légales sur les pratiques de démarchage dans le cadre de la recherche académique.

Cette méthode de collecte des données compromet également la fiabilité et la validité des résultats du questionnaire. Premièrement, il est impossible de vérifier l’identité des personnes répondant au questionnaire. Deuxièmement, rien ne garantit que chaque individu ne réponde qu’une seule fois. Enfin, l’absence de contrôle sur la sincérité des réponses soulève une autre problématique : sans supervision ni cadre clair, les participant·e·s peuvent répondre de manière stratégique ou même désinvolte, notamment s’iels perçoivent le questionnaire comme biaisé ou orienté. Ces failles vont au-delà des limitations habituelles des enquêtes par quota et remettent en question la robustesse des conclusions pouvant être tirées de cette étude.

Profilage idéologique et collecte de données sensibles : un volet démographique qui interroge

Le questionnaire inclut un volet démographique qui va au-delà des informations classiques et soulève des questions éthiques sur la collecte de données personnelles. Composé de questions sur le genre, l’âge, le statut marital, le nombre d’enfants, le revenu annuel, l’orientation politique et les opinions sur les inégalités, ce volet expose plusieurs aspects sensibles que les répondant·e·s pourraient hésiter à divulguer.

Certaines questions idéologiques — notamment sur l’évaluation de l’inégalité économique ou la priorisation de la réduction des inégalités par le gouvernement — pourraient facilement être interprétées comme une forme de profilage idéologique. Ces questions apparaissent particulièrement marquées dans un questionnaire destiné à des économistes ayant signé un programme politique alternatif. Elles peuvent susciter un doute légitime : ce volet démographique cherche-t-il à analyser des préférences de manière neutre ou à profiler les individus en fonction de leur orientation politique et de leur positionnement vis-à-vis des politiques de redistribution ? Le risque de dresser un profil idéologique des signataires est donc bien réel, et cette orientation pourrait se prêter à une interprétation des réponses qui ne soit pas dénuée de biais.

D’autre part, la structure même des réponses attendues montre un manque de nuance dans l’appréhension des questions idéologiques. En demandant aux participant·e·s de classer leur degré d’adhésion à des affirmations comme "l’impact négatif des politiques de redistribution sur l’efficacité économique" sans offrir d’options pour des réponses nuancées, le questionnaire contraint à des réponses simplifiées qui ne reflètent pas la complexité de leurs positions. Or, pour des économistes susceptibles de soutenir des approches hétérodoxes, une évaluation si restreinte réduit la validité des résultats. Par exemple, les approches keynésiennes montrent que la redistribution peut être non seulement socialement bénéfique, mais aussi économiquement efficace. En transférant des revenus vers les ménages à faible revenu, qui ont une propension marginale à consommer plus élevée, ces politiques peuvent stimuler la demande globale, favoriser la croissance et même améliorer l’efficacité économique à long terme. En formulant ses questions de manière à opposer systématiquement redistribution et efficacité, le questionnaire ignore donc des mécanismes économiques largement documentés. Cette omission ne reflète pas seulement une simplification méthodologique, mais aussi un choix idéologique qui biaise la formulation et donc l’interprétation des réponses. Les répondant·e·s se trouvent ainsi enfermé·e·s dans un cadre où la redistribution est perçue comme une contrainte ou un coût, plutôt que comme un levier potentiel de performance économique et sociale.

Enfin, un autre problème majeur de ce questionnaire réside dans la fragilité de l’anonymat. Les signataires de l’appel politique représentent un groupe relativement restreint (300 personnes), et les questions démographiques — âge, sexe, taille du ménage, revenu, domaines de recherche, etc. — permettent facilement de croiser les réponses et d’identifier les participant·e·s, même si leurs noms ne sont pas explicitement mentionnés. Cela pose un sérieux problème, car ces économistes pourraient se retrouver exposé·e·s ou profilé·e·s sur la base de leurs réponses, ce qui va à l’encontre des standards éthiques de confidentialité dans la recherche. Cette situation aurait pu être évitée en élargissant le groupe des participant·e·s pour diluer le risque d’identification.

La pertinence de solliciter des économistes : une méthodologie biaisée

Interroger des économistes sur des préférences ou des choix économiques soulève un problème fondamental de méthodologie. Contrairement à des individus novices, qui répondent sans connaissance préalable des concepts théoriques, les économistes interrogé·e·s dans ce type d’enquête possèdent une compréhension des théories sous-jacentes. Iels sont souvent capables de décoder les enjeux implicites dans les questions et d'adapter leurs réponses pour influencer ou refléter certaines idées. Cette capacité à "jouer le jeu" des questions selon leurs intentions propres pourrait fausser les résultats de l'étude, limitant ainsi la validité des réponses obtenues.

En économie expérimentale, une des justifications avancées pour solliciter des économistes ou des étudiants en économie/gestion est que ceux-ci possèdent une "information parfaite" et une "rationalité pure." L’argument consiste à dire qu’un tel échantillon, avec des connaissances préalables, peut améliorer la qualité des résultats, car les individus comprennent mieux les mécanismes testés. Cependant, cette méthodologie est largement critiquée, notamment dans les disciplines de la psychologie expérimentale, où il est au contraire fondamental que les sujets ne soient pas familiarisés avec les concepts étudiés. En psychologie, l’objectif est souvent de tester des comportements ou des réponses spontanées, sans que les individus aient connaissance des biais ou des objectifs de recherche. Ce contraste entre les approches soulève des doutes sérieux quant à l'objectivité des réponses que l’on peut attendre d’économistes, qui connaissent les théories en jeu.

Conclusion : un questionnaire à la méthodologie biaisée et aux implications éthiques discutables

Ce questionnaire adressé aux économistes soutenant le programme économique du Nouveau Front Populaire se présente comme une enquête sur les préférences économiques, mais une analyse approfondie de sa conception et de sa méthodologie révèle plusieurs biais et lacunes importantes. Depuis le choix de cibler des économistes au profil spécifique jusqu’à la collecte non consentie de données personnelles, l’étude semble avoir été pensée dans un cadre qui oriente implicitement les résultats vers une validation des postulats néoclassiques. En structurant les scénarios autour de choix de gains et de pertes, le questionnaire impose une vision individualiste et rationaliste des décisions économiques, sans tenir compte de la complexité institutionnelle et sociale qui guide bien souvent les préférences collectives.

La méthodologie, en intégrant des scénarios asymétriques entre "tâches sociales" et "loteries," réduit l’économie à des choix abstraits et monétaires, en ignorant des dimensions essentielles telles que l’équité sociale, le bien-être collectif ou la justice redistributive. Cette approche simplifie les préférences des individus en les cantonnant à des réponses binaires ou quantitatives, loin de la diversité des positions que pourraient adopter des économistes d’orientation hétérodoxe. Elle limite également l’expression de motivations éthiques et institutionnelles, qui sont pourtant centrales dans les débats économiques contemporains.

En outre, le volet démographique ajoute une dimension controversée, avec des questions sur l’orientation politique, les opinions sur l’inégalité et le revenu, qui peuvent être interprétées comme un profilage idéologique. La collecte de telles informations sensibles, associée à des données personnelles, met en question la protection de la vie privée et le respect du RGPD, compromettant ainsi la confiance des participant·e·s dans la confidentialité réelle de leurs réponses.

Au total, ce questionnaire, par ses angles idéologiques et ses faiblesses méthodologiques, pourrait bien aboutir à des conclusions erronées ou partiales sur les préférences économiques des individus. Loin de fournir un portrait fidèle et nuancé des préférences de redistribution, il risque de valider une vision tronquée de la rationalité économique, en faveur d’une perspective néoclassique déconnectée des enjeux sociaux et institutionnels actuels. Ces biais méthodologiques et idéologiques limitent non seulement la portée de l’étude, mais soulèvent aussi des questions fondamentales sur les pratiques de recherche et d’éthique dans le domaine de l’économie.