Le théâtre de Aimé Césaire se veut le lieu d’une fructueuse synthèse entre la solitude poétique et la solidarité politique, entre l’historique et le prophétique, l’actuel et l’universel, dans tous les registres du langage, du réalisme le plus trivial jusqu’à la profération lyrique. Théâtre ouvert porteur du devoir d’ingérence des droits universels de l’homme défiant temps et espace, au-delà de la contingence illégitime des frontières, des interdits et des démarcations.

Le théâtre est en réalité omniprésent dès l’origine dans sa vie : aller au théâtre était un de ses grands plaisirs, depuis les années trente de ses études à Paris où il se passionnait pour le théâtre antique grec, pour Shakespeare et Nietzsche et pour les représentations des contemporains, notamment Claudel et Giraudoux. Jusqu’à la fin de sa vie en Martinique, où il ne ratait chaque juillet aucune des pièces du Festival de Fort-de-France qu’il avait créé.

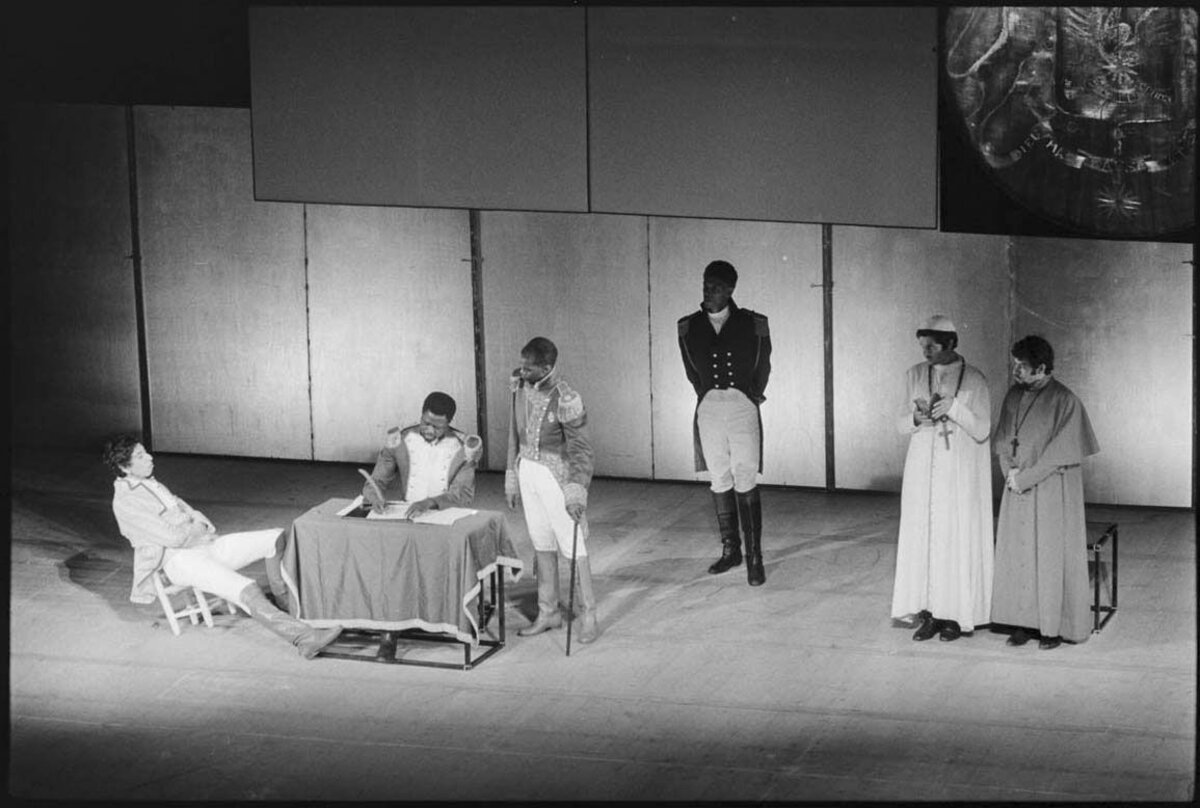

Agrandissement : Illustration 1

En passant bien sûr par ses propres créations théâtrales des années soixante à Paris, à l’écoute des comédiens noirs auxquels il fallait offrir des pièces pour leur soif d’expression et de dignité, au-delà des petits rôles de boniches et de malfrats, et grâce à la rencontre de Janheinz Jahn en Allemagne, où il f

ut souvent joué en premier, et de Jean-Marie Serreau, premier metteur en scène de La Tragédie du roi Christophe en 1964, de Une Saison au Congo en 1967 et de Une tempête en 1969. Aussi, le théâtre n’étant justement pas pour lui une pratique solitaire, la disparition prématurée de Serreau, puis celle d’Antoine Vitez juste au moment où celui-ci faisait entrer, en 1989, La Tragédie du roi Christophe au répertoire de la Comédie-Française, l’ont ramené depuis, en quelque sorte, à la solitude retrouvée de la seule expression poétique. C’est ce flambeau que reprend aujourd’hui Christian Schiaretti en inscrivant au répertoire du TNP deux pièces du théâtre de braise vive de ce contemporain capital.

Son premier poème, Cahier d’un retour au pays natal en 1939, peut être lu comme un cri d’oralité du héros solitaire sous le regard d’une foule muette et stérile. Cette parole d’action poétique sera-t-elle l’outil de la libération collective ou sera-t-elle confisquée au peuple déboussolé ? Tel est le thème récurrent des quatre pièces de théâtre à venir. La première pièce, Et les chiens se taisaient (dont une première version de 1942 retrouvée récemment avait déjà pour héros Toussaint Louverture luimême, « l’inventeur d’Haïti » à la Révolution), décrit l’extrême déchéance originelle des Antilles, à la fois bavardes et muettes, et l’extrême espérance en la puissante résistance de la parole essentielle du Rebelle promis à la mort, mais prophétisant pour son peuple un avenir : debout et libre, à la barre et à la boussole.

La deuxième pièce, La Tragédie du roi Christophe, de 1964, n’est pas seulement une plongée dans le passé grandiose de Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois, première nation esclave libérée par sa Révolution en 1804. Elle est surtout le miroir prophétique de l’âge des tragédies à venir après l’épopée de la décolonisation du Tiers monde, d’Afrique en Amérique et en Asie. La parole du héros proférée non pas comme celle d’une Cassandre désenchantée montrant toutes les portes fermées sur l’avenir, mais comme celle d’un visionnaire engagé portant aux opprimés les clés pour les ouvrir, et cependant rebelle à les lui confier, hésitant face au peuple entre : pour lui, par lui et sans lui.

Une Saison au Congo, de 1967, n’est pas seulement une représentation réaliste d’une actualité si théâtralement tragique qu’on n’aurait qu’à la recopier. Elle prend en charge l’universalité du mythe et la théâtralité de la prophétie vivante malgré la mort du héros Lumumba, homme de paroles refusant d’utiliser à son tour les armes qui les font taire.

Et la dernière pièce, Une tempête, d’après Shakespeare, en 1969, n’est pas un voyage dans l’espace exotique d’une scène élisabéthaine, mais elle éclaire au plus près l’actualité tragique des combats des peuples pour garantir l’égalité citoyenne, notamment pour les droits civiques en Amérique à l’heure du Black power, après la mort de Martin Luther King et de Malcolm X. Ainsi, dans chacune des pièces de Césaire, il s’agit bien de hisser l’histoire à la hauteur des paroles dues au meilleur du passé et de l’avenir, contre les maux du présent : le vrai révolutionnaire ne peut être qu’un voyant.

Au fil du même ouvrage tissé de ces quatre pièces chaque fois remises sur le métier à métisser l’actuel et l’universel, il faut imaginer Césaire-Sisyphe heureux, fidèle au rappel de l’injonction de toute son oeuvre, poésie, discours et théâtre. Il n’est pas question de livrer le monde aux assassins d’aube.

Daniel Maximin