La Tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire est une mine d'or littéraire : tant de registres et de tonalités différentes s'y côtoient, les contraires s'y concilient. Césaire, dans une polyphonie intertextuelle et à travers des niveaux de langue disparates, nous donne à entendre tout à la fois du poétique, du discursif et du créole, et sans se poser la question d'une quelconque séparation des genres. On rencontre donc dans cette pièce aussi bien Shakespeare et Péguy, Eschyle et Brecht, des références à l'Afrique comme des références à la Grèce antique, et cela grâce à ce que Jacqueline Leiner appelle, chez lui, une esthétique de la différence : "L'inter-oralité et l'intertextualité strient La Tragédie du roi Christophe de réverbérations culturelles multiples."[1] La poésie, le politique et le dramatique sont autant de chemins de traverse que le lecteur emprunte en s'immergeant dans cette œuvre-monstre, colossale. Il en est de même pour toute l'œuvre de l'auteur : chez Césaire, les frontières des genres et des registres sont si poreuses, si perméables, que l'on peut dire que son théâtre, sa poésie, et ses discours politiques sont tous ensembles consubstantiels. Le poète, l'homme politique et le dramaturge ne font qu'un et écrivent de concert. Son cheminement dramatique est tout autant un cheminement politique que poétique. Il y a de ce fait de réelles continuités, de véritables passerelles d'un ouvrage à l'autre, les moirures poétiques de son théâtre faisant écho à ses recueils de poésie et la verve de ses personnages à son expérience de politicien, maire de Fort-de-France et député de la Martinique à l'Assemblée nationale.

Agrandissement : Illustration 1

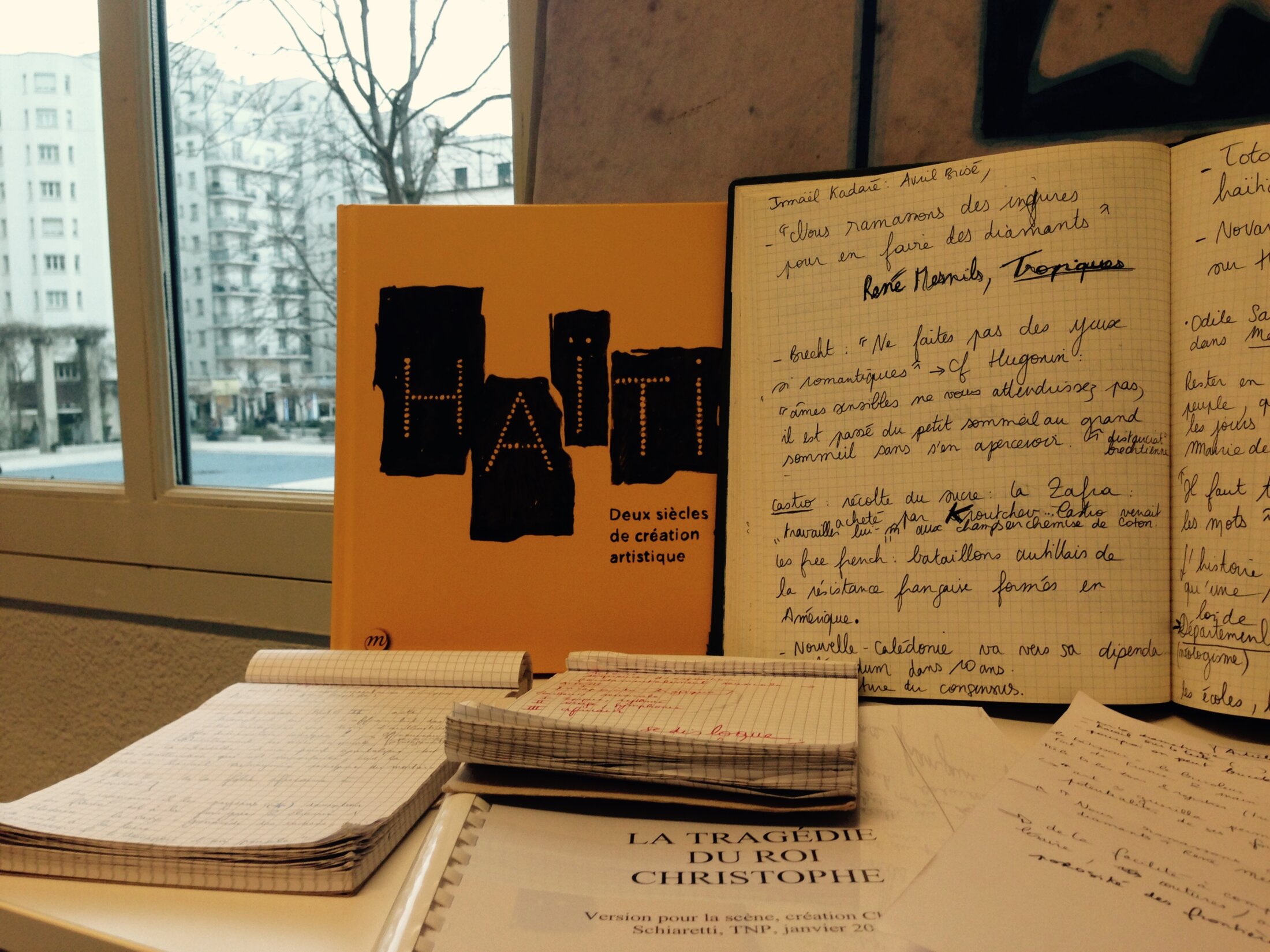

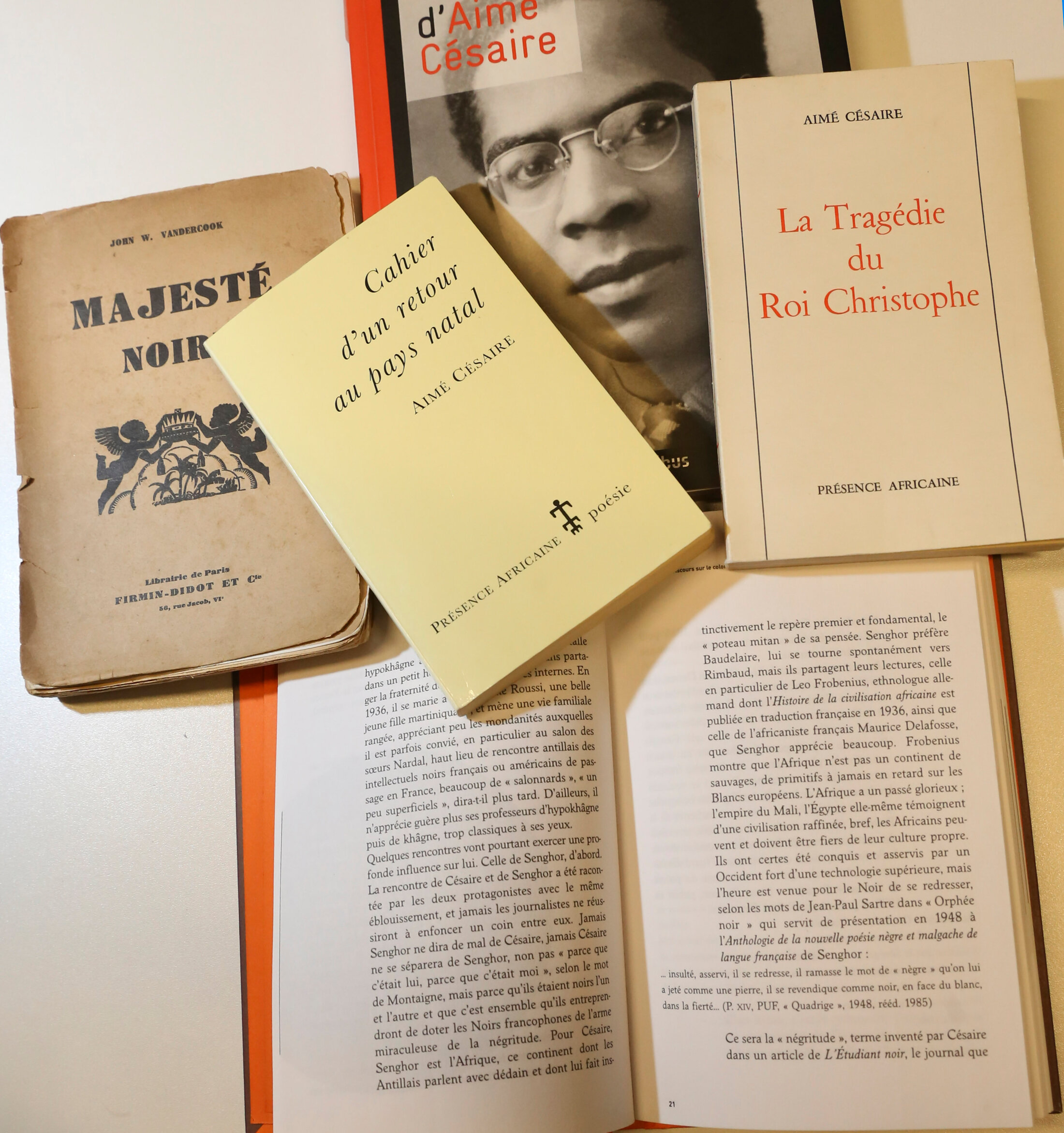

En fouillant dans cette grande machine-littérature qu'est l'œuvre de Aimé Césaire, nous avons, sans mauvais jeu de mot, mis les mains dans le cambouis. C'est là un des rôles du dramaturge dans le processus de création d'un spectacle : farfouiller et éplucher une œuvre, détricoter un texte, l'ajuster, l'étoffer d'autres pépites littéraires que nous offre un auteur, si la mise en scène en ressent le besoin. Pour la création de La Tragédie du roi Christophe, nous sommes allés piocher dans toute l'œuvre de Césaire, si dense, et en même temps si cohérente, afin de procéder à un léger travail de montage. Il s'agissait d'abord, dans un souci d'équité distributionnelle, d'ajouter du texte pour des personnages secondaires qui, perdus dans la nébuleuse gravitant autour du roi Christophe, nous paraissaient trop absents. La pièce, foncièrement déséquilibrée dans sa distribution originelle, gagnait à développer certains rôles. Nous avons donc enrichi les personnages du peuple, trop importants pour être laissés de côté, afin de redistribuer la parole mais de lui donner aussi une nouvelle vivacité, ainsi qu'une forme de choralité. Dans La Tragédie du roi Christophe, le peuple contrebalance la toute-puissance despotique de Christophe, et donne à entendre un autre langage, celui que Césaire à découvert lors de son voyage à Haïti en 1944 : un parler créole, fait d'expressions idiomatiques et d'une syntaxe aussi drôles que déroutantes. À ce peuple caractérisé par un langage populaire foncièrement prosaïque, nous avons ajouté la possibilité du poétique, en puisant dans divers poèmes de Aimé Césaire, tirés de ses recueils de poésie Ferrements (1960), Les Armes miraculeuses (1946), mais aussi dans Moi, laminaire (1982), Cahier d'un retour au pays natal (1939), et Comme un malentendu de salut (1994).

Dans un souci de clarté et de limpidité, cet éternel étudiant et ce spectateur inassouvi qu’est le dramaturge prend en compte les besoins de précision et anticipe, dans une moindre mesure, le regard du spectateur. C’est pourquoi la version pour la scène de Christian Schiaretti s’accommode de nouvelles didascalies, portées par le peuple : elles répondent à une inquiétude face à un texte si dense ; à celle d’un manque de compréhension.

Agrandissement : Illustration 2

On pourrait voir le dramaturge comme figé dans le ciel des idées, coincé, comme l'écrit Bernard Dort, dans les replis de l'écrit et la spéculation intellectuelle. Pourtant, rien de plus concret et de plus matériel que de travailler à un montage textuel. Que d'écumer toute une œuvre pour en déceler les ressemblances, les échos et les bruissements qui se répondent d'un poème à une tirade, et d'une tirade à un discours. Nous le tenons pour dit : il y a une vraie facilité à composer, de façon libre et décomplexée, avec la matière littéraire de Aimé Césaire. Cet écrivain-marron, griffus, affranchi de la norme et de la métrique, pratique lui-même un décloisonnement des registres et un piratage de la langue. Poète pirate, poète corsaire, les mots, chez lui, ne sont jamais des reliquaires, mais des outils. Tels des pirates, nous avons donc, nous aussi, fait de ses mots notre butin et recomposé, en toute discrétion et avec la plus grande humilité, La Tragédie du roi Christophe, permettant ainsi une véritable déclosion, un brassage des genres. Le dramaturge est peut-être un bricoleur, à l'instar de Aimé Césaire qui, à Fort-de-France, allait lui-même tous les jours sur les chantiers aider les plus démunis à construire des abris en dur, ou à l'image de Christophe le bâtisseur, qui n'hésite pas lui-même à prendre la truelle sur le chantier de la citadelle. À notre tour, nous avons mis la main dans le cambouis textuel, et farfouillé dans l'œuvre de Aimé Césaire pour y trouver les pépites nécessaires à notre montage, nous avons exploité toutes les potentialités des diverses formes d'écriture de Aimé Césaire, dans cette densité sémantique, cette « épaisseur de signes et de sensations »[2]

Notre travail de dramaturgie fut donc celui d'une d'adaptation du texte pour la scène : être dramaturge, c'est aussi penser au vif du plateau et aux contraintes de la scène. Une adaptation nourrie de tout le vivier littéraire de Aimé Césaire, un vivier ardent, volcanique.

Mathilde BELLIN

Après un master en Arts de la scène à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et un mémoire de recherche sur le renouveau du tragique chez Koffi Kwahulé, Mathilde Bellin est désormais conseillère littéraire au TNP et dramaturge de La Tragédie du roi Christophe, mise en scène par Christian Schiaretti.

[1] LEINER, Jacqueline, Une esthétique de la différence, In : Cahier de l’Association internationale des études françaises, 1992, n°44.

[2] BARTHES, Roland, Essais Critiques, Seuil, 1964, p. 258-259.