Aimé Césaire se situe « au confluent de toutes les marées du monde, au nœud de tous les flux et tous les reflux »[1] à l’image de son pays natal, la Martinique. Ses origines antillaises le placent entre deux mondes : selon lui « l’Antillais (est) « le bâtard » de l’Europe et de l’Afrique, partagé entre ce père qui le renie et cette mère qui l’a renié »[2]. C’est donc dans un contexte de colonisation qu’il entreprend une quête d’identité, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui ont subi le colonialisme et qui se trouvent partagés entre deux cultures. Cette quête débouchera sur le concept de « Négritude », qui désigne dans un premier temps l’histoire et la culture du peuple noir, avant de devenir le combat fondateur de l’auteur contre « l’inégalité de sommation » qui taraude ce peuple.

C’est aux États-Unis en 1903 que parait l’ouvrage The Souls of Black Folk, du philosophe et homme politique noir américain William E. B. Du Bois, une des premières publications qui entend éveiller les consciences et dont les idées ont influencé les premiers penseurs politiques modernes en Afrique.

Aux Antilles, même si Haïti avait été le signe avant-coureur de cette révolution noire avec sa déclaration d’indépendance en 1804 ; les petites Antilles ne manifestaient aucune sensibilisation à ces courants d’idées. Le réveil vient de la France, le 1er juin 1903, lorsque le manifeste Légitime Défense rédigé par des étudiants martiniquais paraît à Paris. Il passe complètement inaperçu dans la capitale mais provoque l’effet d’une bombe aux Antilles. En effet, ce manifeste critique le manque de valeur esthétique dans les œuvres antillaises, les poètes antillais imitant encore les Parnassiens français. On peut y lire : « L’Antillais, bourré à craquer de morale blanche, de culture blanche, d’éducation blanche, de préjugés blancs, étale dans ses plaquettes l’image boursoufflée de lui-même. »[3]

Cette revue appelle les Antillais à proclamer une littérature qui leur est propre, et à abandonner l’imitation servile, mais elle est supprimée dès le premier numéro. Lui succède alors, le journal L’Etudiant Noir en 1934. Composé par un groupe d’Antillais et d’Africains avec le sénégalais Léopold Sédar Senghor, le guyanais Léon-Gontran Damas et le martiniquais Aimé Césaire, ce journal prône une renaissance culturelle qui doit précéder la révolution politique. C’est dans ce journal qu’apparaît, pour la première fois, en 1935, le terme de « Négritude » forgé par Aimé Césaire et ses confrères. Le travail d’émancipation de la culture colonialiste de Césaire passe par la langue : il créé le terme « Négritude » en inversant la valeur péjorative du mot « Nègre » en titre de gloire. La force de sa langue s’appuie sur la réappropriation de la langue du colonisateur, il déclare lui-même « j’ai plié la langue française à mon vouloir dire ». À travers ce concept, il cherche à créer une voix unique pour tous les peuples opprimés et à proclamer un discours anticolonialiste dans une quête de liberté pour l’humanité : il veut être la voix « de celles qui s’affaissent aux cachots du désespoir »[4]. Par sa littérature, Aimé Césaire cherche à éveiller la conscience noire afin de créer une identité singulière, et revendique une culture proprement noire, en rejet de l’assimilation et du réductionnisme européens omniprésents.

Ainsi, dans toute son œuvre, Césaire essaye de faire le portrait d’une Afrique meurtrie par le colonialisme qui doit évoluer avec de nombreuses séquelles. Même s’il n’a jamais vécu sur le continent en question, il est conscient des problèmes politiques africains, ce qui lui a permis d’écrire sa pièce Une Saison au Congo, dans laquelle il traduit avec justesse les aspirations du peuple et rend compte de façon intime du climat politique du pays.

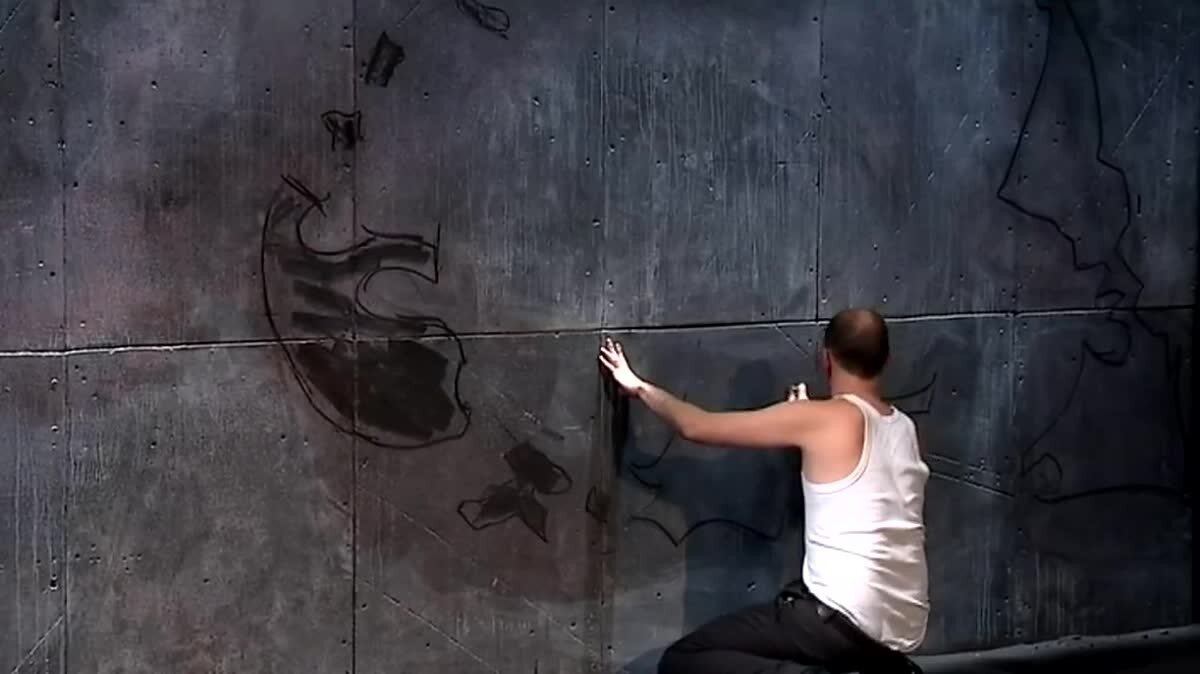

Agrandissement : Illustration 1

Aimé Césaire conçoit ses œuvres théâtrales comme un triptyque, si l’on met de côté Et les chiens se taisaient, sa première pièce, qu’il considère plutôt comme un « long poème tragique en forme d’oratorio »[5]. Pour dresser le portrait le plus significatif des « nègres » dans le monde, il fallait à l’auteur un panel représentatif des différentes localisations géographiques d’où émerge la « Négritude ». Il écrit alors un premier volet antillais avec La Tragédie du roi Christophe, puis un volet africain avec Une Saison au Congo et enfin un volet américain avec Une Tempête. À travers son œuvre, il édifie une histoire de l’homme noir pour éveiller les consciences sur les méfaits de la colonisation et la difficile reconstruction de la décolonisation. Ce qu’il entreprend, c’est une réécriture de l’histoire, une reconstruction de l’Histoire des peuples noirs. Il met en lumière les révolutions politiques et culturelles qui ont marqué le processus de la décolonisation du monde noir, mais décrit aussi une collectivité qui s’éveille, progressivement, à la conscience de soi. À travers sa trilogie de la décolonisation, Césaire présente son combat qui s’articule autour de trois grands pôles : l’émancipation, la désaliénation et la libération. Et ce combat, les héros césairiens le partagent avec le poète et en font la quête d’une vie, au point de mourir pour obtenir cette libération finale.

Margot THERY

Assistante stagiaire à la mise en scène lors de la création de La Tragédie du roi Christophe. Étudiante en Master Arts de la scène à l’Université Lumière Lyon 2 et effectuant actuellement un mémoire de recherche sur le théâtre d’Aimé Césaire : quels enjeux politiques pour ce théâtre vecteur de la « négritude » ?

[1] Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe, Paris, Présence Africaine, 1970 (réédition)

[2] Préface du roman de Bertène Juminer, Les Bâtards, Paris, Présence Africaine, 1961, p.8

[3] Légitime Défense citée par L.Kesteloot, Les Ecrivains noirs de langue française : naissance d’une littérature, Bruxelles, Institut de Sociologie de l’Université Libre, 1963, pp.29-30

[4] Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence Africaine, 1983 , p.22

[5] Roger Toumson, « Aimé Césaire dramaturge : le théâtre comme nécessité » in Cahiers de l’association internationale des études françaises, N°46, Paris, Les Belles Lettres, 1994, p.218