Agrandissement : Illustration 1

L’assistanat est une tâche délicate : bras droit du metteur en scène, l’assistant sert son esthétique en contribuant à sa bonne application ; regard extérieur et critique, oreille disponible pour l’écoute et le dialogue, il jongle à la fois entre soutien sans faille et initiatives personnelles et créatives. Ses interventions, à la fois libres et contraintes, sont le fruit d’un savant dosage et, pour beaucoup, d’une sensation intuitive : savoir comment s’inscrire dans la création, à quel endroit, toujours finement et de manière pertinente. Ce fut la tâche incombée à Julie Guichard : issue de l’ENSATT, section Mise en scène, elle a collaboré avec Christian Schiaretti pour les créations du Roi Lear et de Mai, Juin, Juillet, et sera prochainement artiste associée au TNP.

Agrandissement : Illustration 2

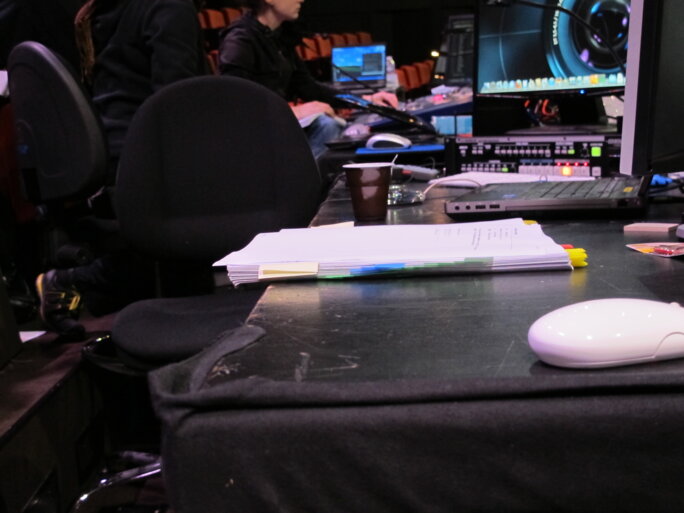

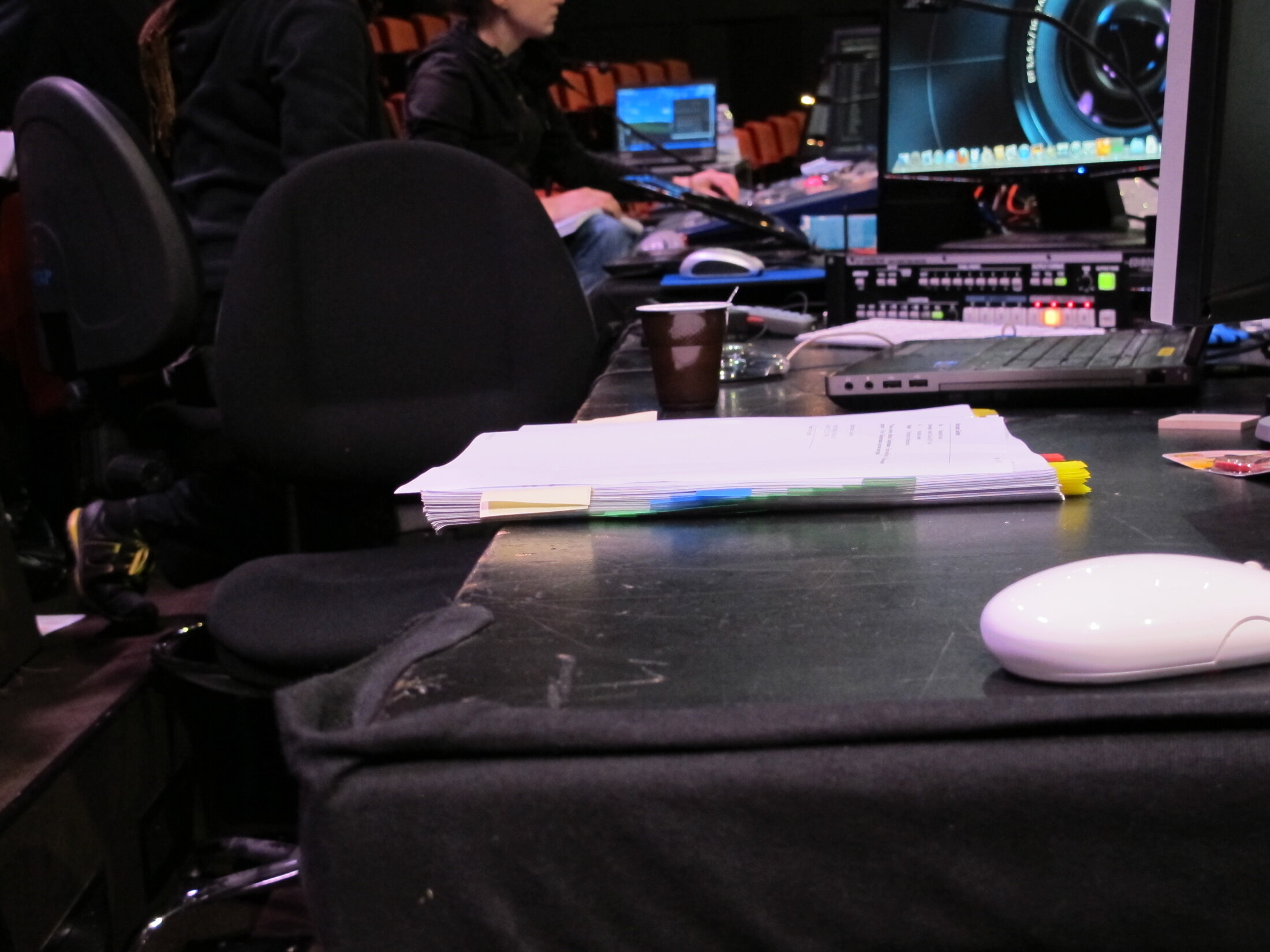

L’assistant effectue un travail indispensable, minutieux, parfois invisible : pendant les répétitions, il s’agit de suivre en permanence le texte, le « souffler », intervenir à toute faillite ou manquement de la mémoire. Il s’agit de consigner dans le cahier de régie l’ossature de la création les placements, déplacements, gestes, intentions, « tops » son, lumière, musique, et vidéo… Véritable mémoire du spectacle, le cahier de régie a notamment été utile lors de la tournée du spectacle à Seaux, et pourra l’être à nouveau lors de ses potentielles reprises ; il est également nécessaire aux audiodescriptions, et aux enregistrements radiophoniques : on pense, entre autres, à celui de France Culture.

Durant le processus de création, on a pu reconnaître Julie a sa course – perpétuelle, sur le plateau, dans les coulisses, dans les loges, aux ateliers costumes, coiffure et maquillage, à la recherche d’un comédien ou d’un accessoire. Après avoir pris en note l’ensemble des analyses et intuitions du metteur en scène, il s’agit de les mettre en œuvre le plus efficacement possible. En permanence, l’assistant est celui qui prévoit, anticipe, et réalise, en lien avec les autres praticiens, à la fois les besoins techniques, les décisions du metteur en scène, et les sollicitations des comédiens. Il est l’élément liant, le pont entre les besoins énoncés en répétitions, et les différents pôles de la création, pour qu’ils puissent travailler et avancer ensemble. Par exemple, il s’agit de faire suivre aux accessoiristes et aux habilleurs différentes demandes : la confection d’une maquette d’Haïti, sous forme de gâteau géant ; la collecte d’outils et du mortier, permettant la construction de la citadelle ; la trouvaille du maquillage transformant Hugonin en Baron-Samedi…

Agrandissement : Illustration 3

Il s’agit aussi d’organiser le planning général au jour le jour, en prenant en compte un nombre de paramètres parfois considérables, du fait de l’importance de la distribution de La Tragédie : les essayages costume, coiffure, et maquillage ; les Italiennes et les répétitions… Le téléphone nous a été un outil de travail indispensable : sans cesse en contact, l’assistant transmet les informations, les horaires, les changements de salle, les différentes tâches et missions.

Agrandissement : Illustration 4

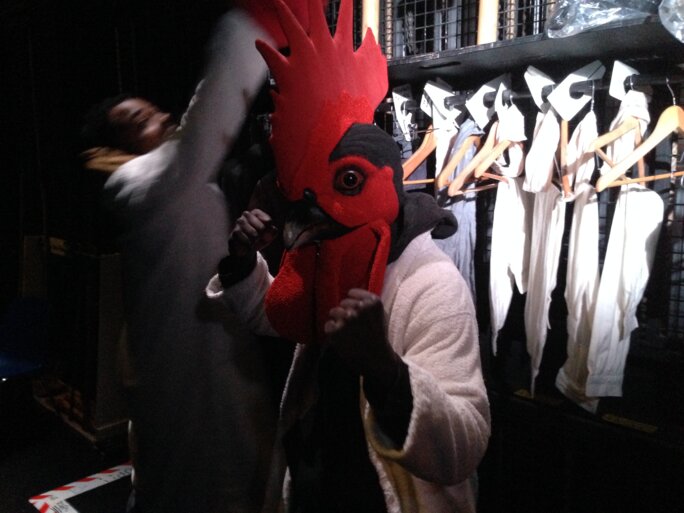

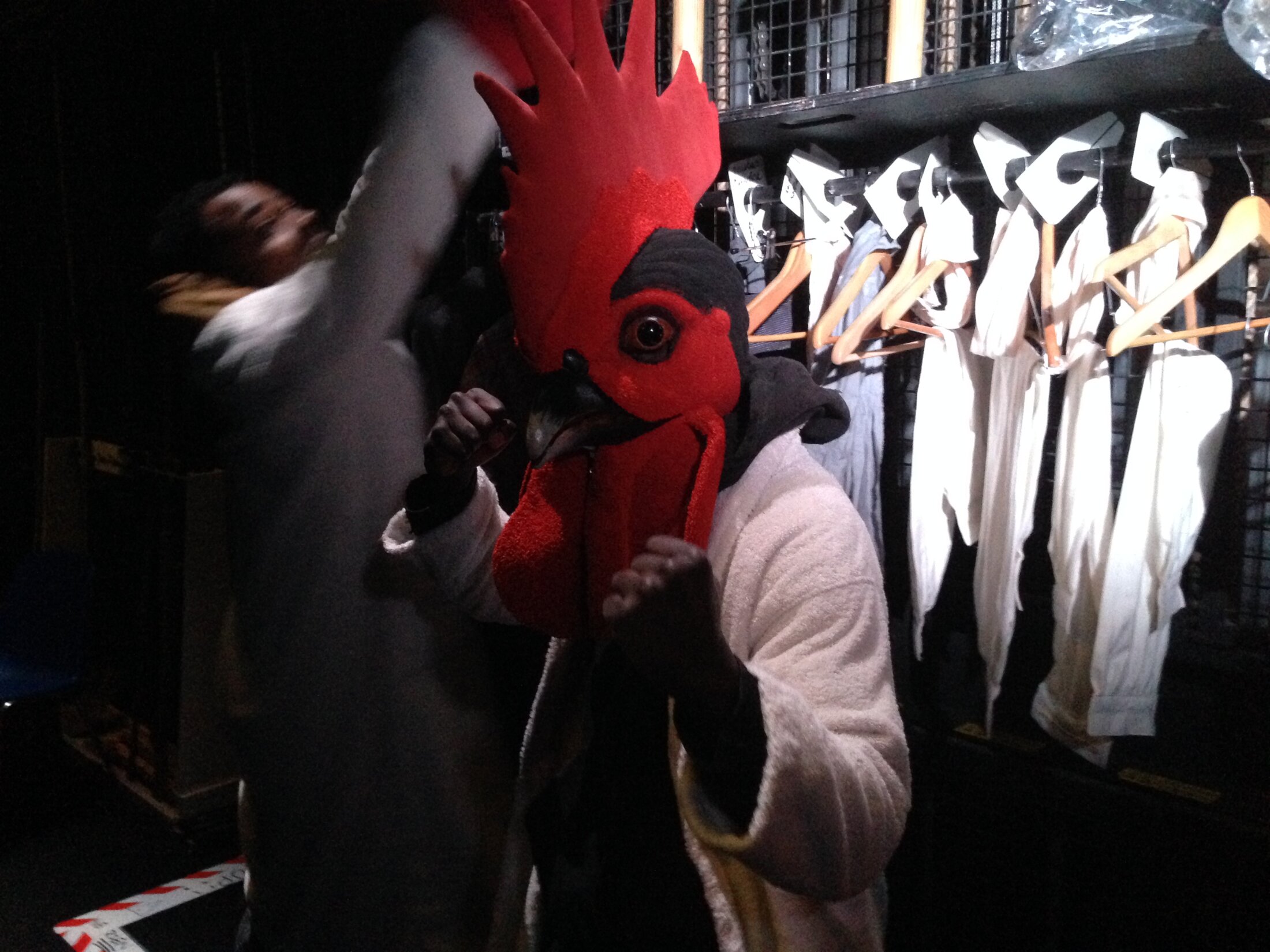

L’assistant est l’interlocuteur privilégié du comédien : c’est lui qu’il sollicite pour tout souci pratique ou personnel ; c’est avec lui qu’il travaille de manière plus particulière et précise. Julie a notamment œuvré avec le chœur villeurbannais et, entre autres, à l’orchestration de la scène d’ouverture : le combat de coq, le jeu, le port du masque et l’aisance physique qu’il exige. Les Italiennes sont également des moments d’intimité, propices à une réelle rencontre avec les comédiens – en petits groupes ou individuellement, elles permettent de renforcer la mémorisation, de chercher des intentions ou des lectures possibles du texte, en détail, en collaboration. On pense par exemple à la fin du troisième acte, où Christophe, halluciné, recouvre ses forces, grâce aux incantations des trois hounsis qui l’entourent : chacune ayant traduit ses répliques en sa langue dialectale, les comédiennes ne se comprenaient pas - l’enchaînement des répliques se faisait alors par le son, et non par le sens, exigeant une concentration et une attention particulières, et des répétitions multipliées.

Ponctuellement, il a été nécessaire de répondre à des besoins dramaturgiques : retrouver une référence, sa source, ou apporter aux comédiens divers matériaux qui puissent nourrir leurs interprétations - une captation de 1789 d’Ariane Mnouchkine ; le texte de Lorenzaccio, de Musset ; une généalogie des dieux loa, du vaudou, pour appréhender les diverses références disséminées dans la pièce… L’assistant peut également être amené à participer à des missions de Relations avec le public en dehors des temps de répétition. Ce fut le cas, lors de séances en amont du spectacle, à destination d’un conseil de quartier de Vaulx-en-Velin, petit groupe d’abonnés au TNP ; ou à destination de publics scolaires : l’assistant peut alors faire part de sa propre expérience, du déroulement de la création, et en expliciter les enjeux.

L’assistant est toujours dans les premiers arrivés, et le dernier parti. Poste-caméléon, missions multiples et hétérogènes, à la fois médiateur et créateur : la cadence ne s’apaise qu’à l’heure du premier levé de rideau.

Chloé DUBOST

Assistante stagiaire à la mise en scène lors de la création de la Tragédie du Roi Christophe. Étudiante en master Arts de la scène de l’École Normale Supérieure de Lyon. Rédactrice pour la Web Radio TrENSistor et pour l’Envolée culturelle, journal culturel en ligne.