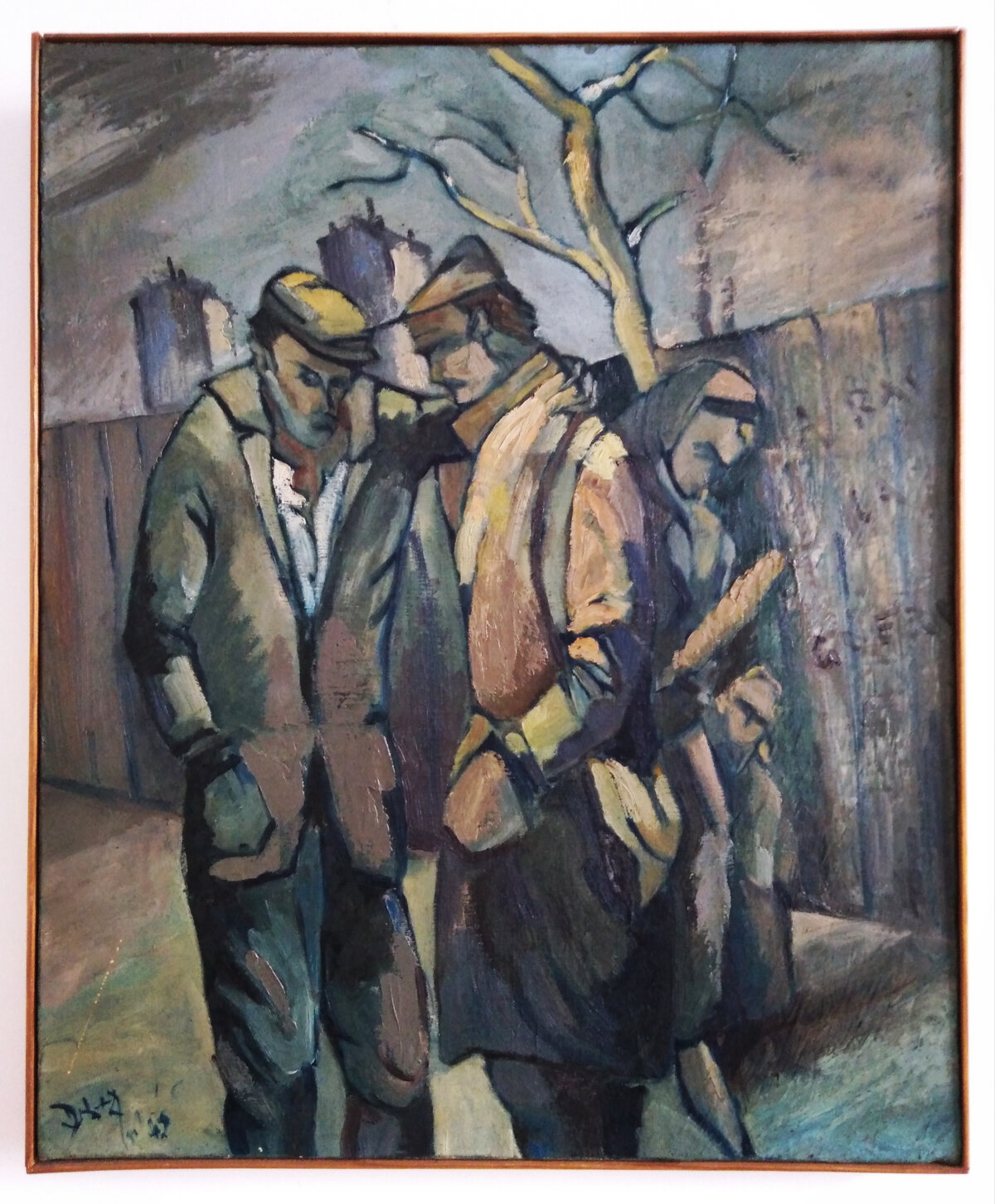

Ce n’est pas à proprement parler son titre, « Les misérables ». Mais c’est le nom que lui donnait mon grand-père en famille lorsqu’il parlait de ce tableau peint en 1947, à 25 ans.

Agrandissement : Illustration 1

Quatre personnages, deux hommes, une femme et un enfant. Un paysage froid de banlieue parisienne. Un arbre, avec quelques traces de neige sur des branches dénudées. Deux tours d’immeuble au fond. On imagine aisément la scène se déroulant un début de soirée d’hiver.

Les hommes devisent, les mains au chaud dans leurs poches, sauf pour l’un qui tient son compagnon par l’épaule. Les vestes sont boutonnées, les cols remontés. Peut-être échangent-ils sur la journée de travail qui vient de se terminer.

La femme, fichu sur la tête, et l’enfant les croisent. Le pas pressé sans doute. La baguette de pain tout juste prise pour le repas. Peut-être qu’elle aussi sort du travail, et l’enfant de l’école.

Toutes les « grandes personnes » de ce tableau ont la tête baissée, seul l’enfant lève le regard.

Et il y a cette palissade de bois. Elle traverse le tableau, accompagnant le chemin de la femme et de l’enfant. Tout au bord du cadre, une inscription : « À bas la guerre ».

Un moment, un instantané saisi de cette France populaire d’après-guerre.

Celle ou vivait et travaillait mon grand-père, communiste et chrétien, postier au Centre de Tri-Gare d’Austerlitz et syndiqué CGT.

Un « peintre ouvrier » en quelque sorte.

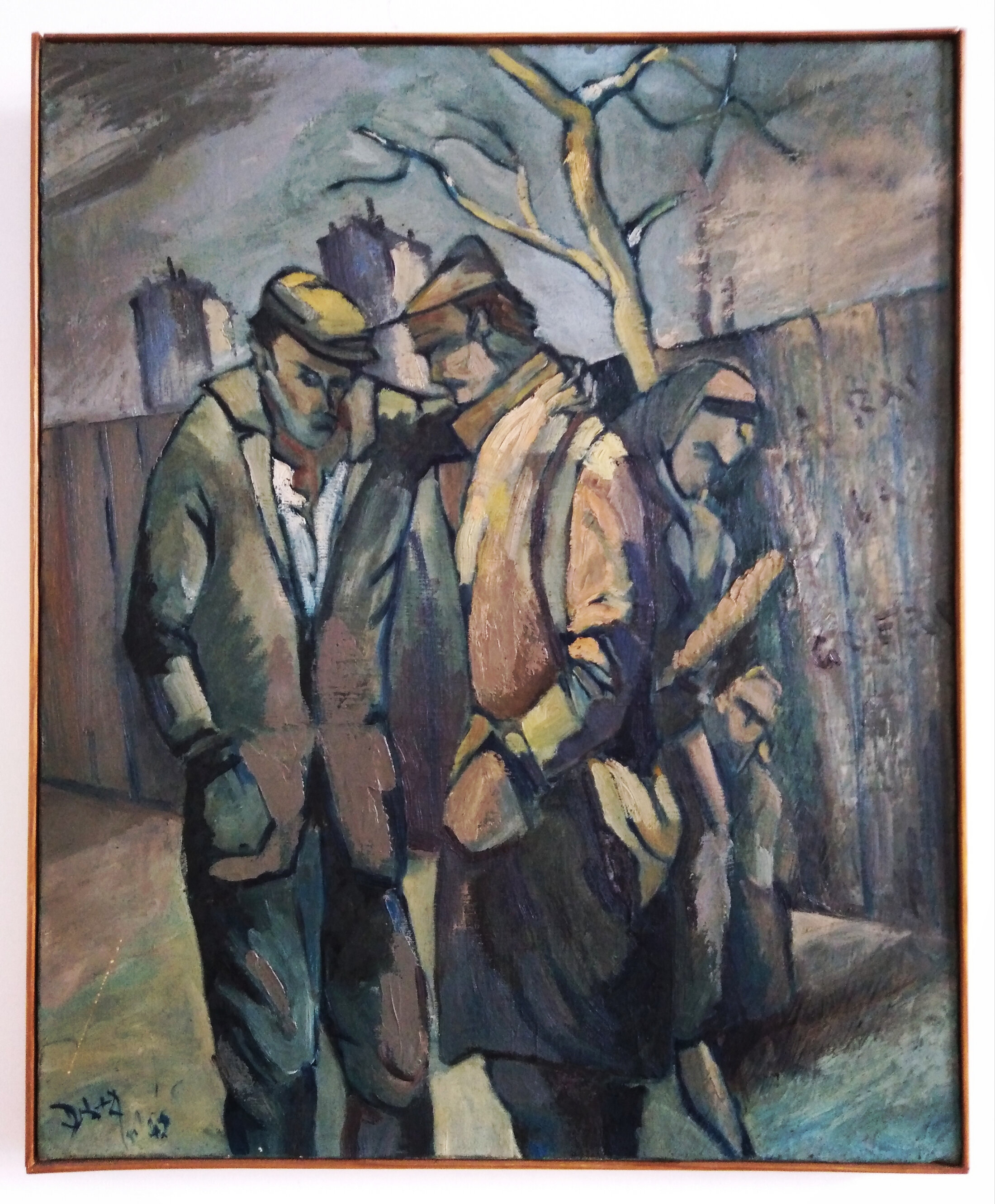

1947, c’est une série de « grèves rouges » à Marseille, dans le Nord-pas-de-Calais puis dans plusieurs régions industrielles : « 10 francs, c’est un peu plus de pain ». Jusqu’à prendre une tournure nationale, toucher les secteurs publics (dont les PTT) et imposer à une CGT débordée depuis la base la mise en place d’un Comité national de grève fin novembre.

Agrandissement : Illustration 2

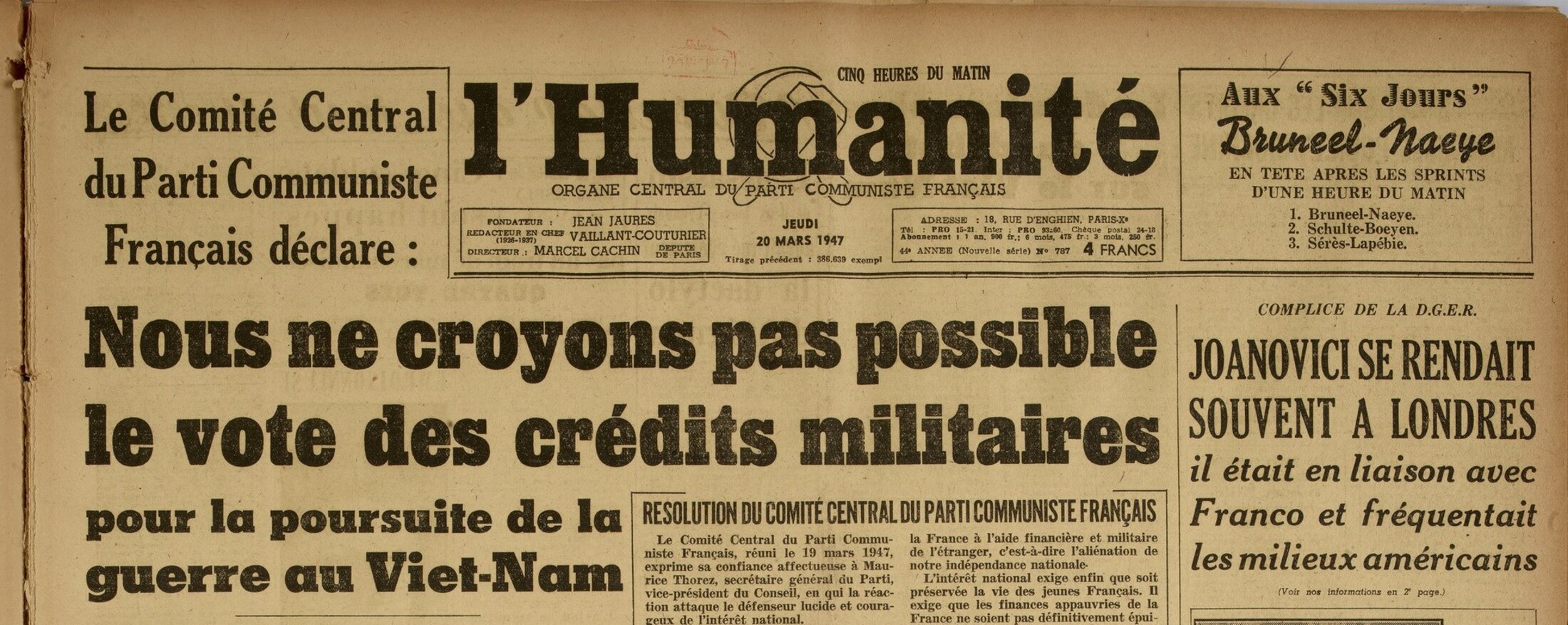

En 1947, la guerre d’Indochine a commencé. Le Parti communiste mène campagne pour la paix et contre la guerre de l’État colonial français. Mais aussi pour affirmer un camp, celui qui se range derrière l’URSS et se présente comme seul véritable artisan de la paix face à la rapacité de l’impérialisme américain. 1947, c’est le début de ce qu’on va appeler la guerre froide.

Les mots sur ce tableau n’y sont pas étrangers et témoignent d’un engagement : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » disait Jaurès, fondateur de L’Humanité, le journal quotidien qui allait devenir « l’organe central du Parti communiste français ».

Agrandissement : Illustration 3

Mais une autre guerre doit tarauder mon grand-père cette année-là.

Son retour en France est enregistré le 10 juin 1945.

Libéré par la progression de l’Armée Rouge, il revient du camp de travail de Thorn en Pologne, dépendant du camp de concentration du Stutthof. Son frère jumeau, Jean, a lui réussi à s’évader en Suède.

De sa déportation et de ce qu’il a traversé, je n’ai que des échos. Je sais qu’il en a parlé au moins une fois à mon père, « entre hommes » parce que c’était comme ça pour lui, lui faisant promettre de ne rien dire à ma mère, sa fille. Une culture patriarcale du secret.

Il est mort en août 1987, j’avais huit ans et je n’en ai jamais parlé avec lui évidemment.

Enfant, je me souviens qu’il m’avait un jour dessiné rapidement un portrait sur un bout de papier : c’était celui de Léon Blum, que bien sûr je ne connaissais pas. J’ai du le remercier (il m’impressionnait, me faisait un peu peur même), mais j’ai certainement du ce jour-là ne pas trop quoi savoir en dire - ou en penser - de plus. Ni quoi en faire.

Ce tableau en tout cas je l’ai toujours vu, il m’a toujours fasciné et accompagné. Toujours au milieu du salon de l’appartement où vivaient mes grands parents à Fresnes. Et au même endroit dans celui, plus petit, où a vécu ma grand-mère, Paulette née Masson, après, à Fresnes aussi.

Avec elle j’ai pu parler, adolescent et jeune adulte. Pour elle aussi la guerre était un souvenir vif, une angoisse qui ne s’était jamais assoupie. Des dizaines d’années après, elle parlait encore avec émotion du pas de l’armée d’occupation et de la terreur que ce son martial représentait pour la jeune fille qu’elle était.

Ces misérables là, ce sont ceux que mon grand-père a voulu peindre et exposer chez lui, avoir sous les yeux au quotidien. C’est ce tableau là que ma grand-mère a conservé. Avec toujours cette inscription rageuse, sur la même palissade, toute leur vie : « À bas la guerre ».

Agrandissement : Illustration 4