Un déluge de solidarité

L’idée d’une marche nationale sur Besançon, les grévistes l’ont eu après qu’une délégation de 200 Lip ait participé au rassemblement du Larzac au mois d’août. Elle a été décidée démocratiquement, comme toujours, en Assemblée générale des travailleuses et des travailleurs et son organisation prise en charge par les Lip elles et eux-mêmes1.

Il a fallu affronter l’hostilité du maire socialiste de la ville, Jean Minjoz, persuadé qu’affrontements et dégradations seraient au menu de la marche : « Des tracts appelant à participer à la marche sont distribués à la porte des lycées parisiens en supplément au journal Rouge. Qui peut dire, alors, qu’il n’y aura pas d'incident grave ? » Sa principale crainte est en fait la reprise « militaire » de l’usine Lip de Palente, occupée par les CRS depuis le 14 août. La concession des grévistes ? Le parcours évitera l’usine le jour dit.

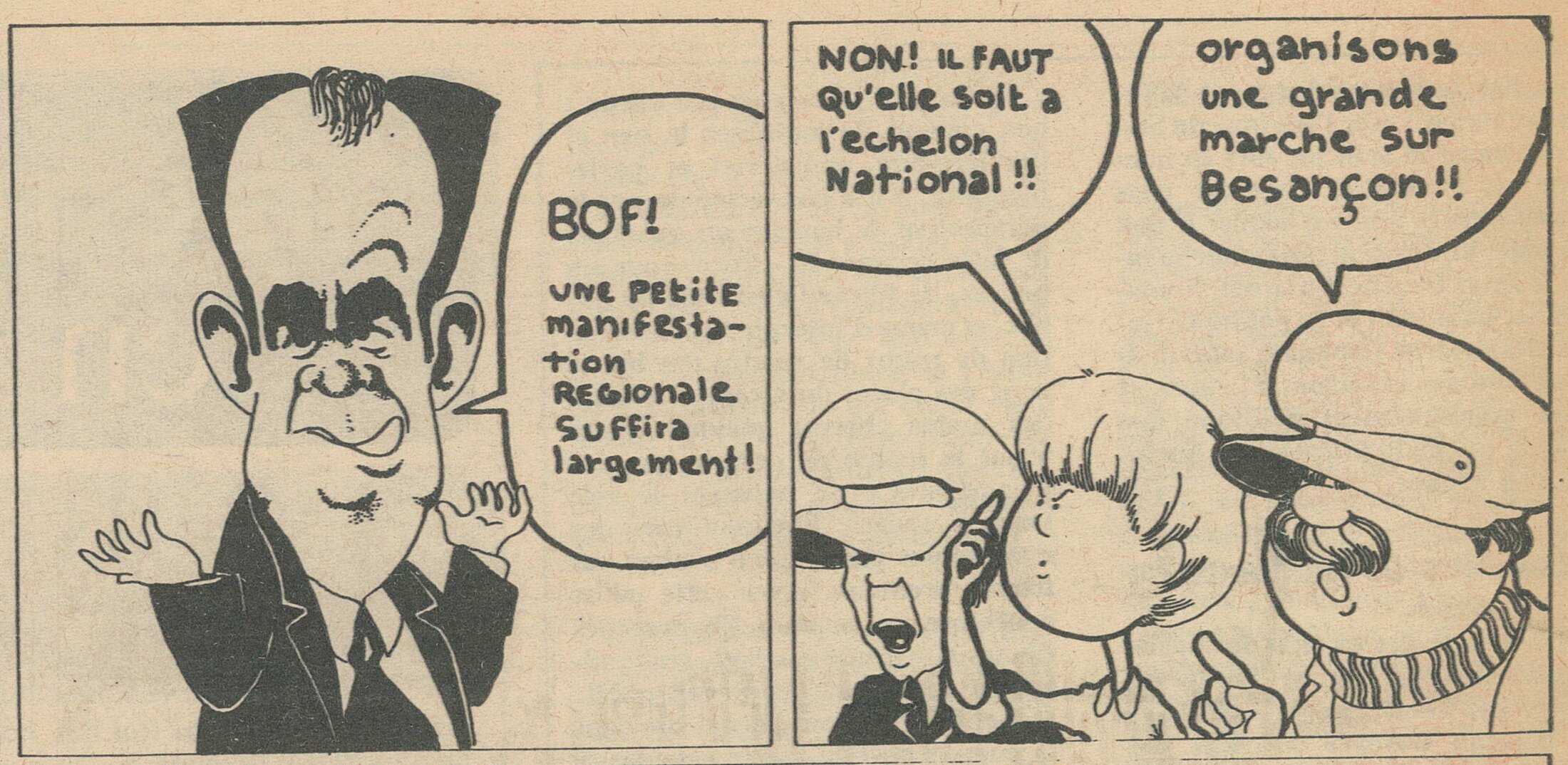

Il a fallu batailler avec les directions nationales de la CGT et de la CFDT pour arrêter les contours comme l’ordonnancement de l’événement. Non sans mal. La CGT voulait d’un rassemblement régional, strictement réservé aux délégations syndicales et excluant toute présence « gauchiste ».

La CFDT s’agace d’être mise devant le fait accompli par sa remuante section Lip, animée par des militant·es autogestionnaires. Elle craint par ailleurs l’influence du Comité d’action, une structure de base qu’elle juge maximaliste. Sans doute aussi la convergence d’une gauche ouvrière et syndicale qu’elle a certes attiré dans ses rangs depuis 1968, mais qui exprime son autonomie et sa radicalité de plus en plus bruyamment – un peu trop aux oreilles de son secrétaire général Edmond Maire2.

Mais le dernier mot reste à l’AG des Lip qui réaffirme le caractère national de la marche et autorise officiellement trois organisations politiques à s’y insérer : le PSU, Rouge (le prête-nom de la Ligue communiste, dissoute en juin) et Révolution !

Agrandissement : Illustration 1

Surtout, sur le terrain de Châteaufarine, lieu d’accueil des manifestant·es dès le vendredi soir, tous les stands sont les bienvenus, y compris ceux de l’extrême gauche : en signe de protestation la CGT quitte le sien.

L’organisation est colossale, dix-sept commissions sont créées par les Lip pour y faire face. Des délégations des grévistes de Péchiney, du Joint Français, des ouvrières de PIL-Cerisay, des travailleurs immigrés de Pennaroya sont présentes. Italiennes, suisses, allemandes également. On retrouve encore les Paysans-Travailleurs, les Comités Chili, le Comité contre la circulaire Fontanet… tout un monde de lutte et de solidarité qui ne demande qu’à se rencontrer.

La pluie empêchera les débats prévus le samedi matin entravant malheureusement l’objectif de coordination que s’étaient fixé les Lip.

Autre point noir, la campagne de peur orchestrée par voie de presse et d’affiches fait qu’une bonne partie des bisontin·es reste à la maison, volets fermés.

Malgré tout, de tout l’hexagone, des cars, des trains spéciaux sont affrétés. Un rassemblement est prévu à Vincennes, « pour ceux [et celles] qui partent en moto ». Des gardes d’enfants sont organisées à Paris. Des sections syndicales annoncent débrayer dès le 28 pour organiser la marche. Les colonnes de Politique Hebdo et du jeune quotidien Libération s’ouvrent aux lieux et horaires de rendez-vous.

Avec les Lip en tête, suivi·es des directions syndicales, la marche réunira des dizaines de milliers de syndicalistes venu·es de nombreux départements, pas seulement limitrophes. La présence de l’extrême gauche détonne : parmi les « 100 000 de Besançon », elle rassemble près d’un tiers du cortège toutes obédiences confondues.

La marche est un indéniable succès et confirme l’existence d’un vrai soutien populaire aux Lip, dont la lutte a réussi à passer le cap de l’été. Pour Charles Piaget, syndicaliste CFDT de Lip et militant PSU, l’essentiel était que ce 29 septembre soit « la fête de l’imagination dans les luttes, la fête de tout ce qui a été un peu Lip et se continue dans les entreprises »3. Pari tenu.

Aujourd’hui Lip, demain la révolution ?

« Une seule solution… » oui mais laquelle ? « le programme commun » pour les un·es ; « c’est l’autogestion » ou encore « la révolution » pour les autres : tourné le jour-même, le film de la vidéaste Carole Roussopoulos s’ouvre sur ces trois slogans (et cortèges) successifs de la marche dont la « solution » diffère à chaque fois4. C’est qu’à gauche et à l’extrême gauche, le débat stratégique bat alors son plein.

Le Programme commun d’Union de la gauche, signé l’année précédente par le PCF et le PS se veut le « débouché politique » naturel, par en haut et électoral en premier lieu, des luttes de la période, incandescentes depuis Mai 68. Il présuppose un appareil d’État « neutre » dans les habits duquel il s’agirait de se glisser. Les législatives d’avril 73 ont d’ailleurs vue une poussée de la gauche (et notamment du PS). Dans ce contexte, il faut encore et toujours rassurer « l’opinion publique » et éviter d’apparaître comme les agents du « désordre ». Ni Georges Marchais pour le PCF, ni François Mitterrand pour le PS ne feront ainsi le déplacement à Besançon le 29 septembre. Rouge peut ironiser : « L’Union de la gauche n’a sans doute pas le goût des intempéries »5.

Agrandissement : Illustration 2

Mais cette absence interroge bien au-delà. Car la marche intervient quelques jours seulement après le coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili qui vient de mettre un terme brutal et sanglant aux mille jours de l’Unité populaire6. Aussi sincère soit-elle, l’option légaliste de la voie chilienne au socialisme s’est dramatiquement heurtée au fascisme. Le 29 septembre, dans le cortège de l’Organisation révolutionnaire anarchiste (ORA), on scande : « Légalité, peuple enchaîné/vive le peuple en armes ». Où situer le centre de gravité des politiques d’émancipation ? dans l’auto-organisation (y compris l’auto-défense) des classes populaires ou dans les institutions ?

Les aspirations à des dynamiques plus horizontales – appuyées sur des pratiques autogestionnaires, et plus radicales – inscrites dans un processus révolutionnaire, ont dans ces années-là bien des partisan·nes . Qui voient précisément en Lip 73 une forme de continuité parmi les plus légitimes de Mai 68. Car la grève des ouvrières et des ouvriers de Lip a rebattu les cartes par son audace, par sa remise en cause de l’ordre et de la légalité capitaliste. Aussi parce qu’elle a pour actrices et acteurs une base militante forgée dans l’action et qui ne se résume ni ne se limite aux membres de l’extrême gauche organisée.

Renforcer, élargir « l’espace Lip » – pour parler comme le Comité d’action – peut alors apparaître comme une étape dans la construction du pouvoir populaire à venir.

Partir du réel des luttes pour trouver les coordonnées d’une politique révolutionnaire : finalement le chemin reste toujours à tracer.

Théo Roumier

- « 1973, Lip ou la démocratie », L’Anticapitaliste la revue n°146, mai 2023

- « 1973, les comités de grève et l’autogestion des luttes », sur Contretemps.eu le 25 février 2023

- Entretien avec Charles Piaget, Le Monde du 18 septembre 1973

- La marche de Besançon – Lip II, court métrage documentaire de 25 minutes, 1973, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

- Éditorial de Rouge n°223 du 5 octobre 1973

- Olivier Besancenot, Michael Löwy, Septembre rouge. Le coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili, Textuel, 2023

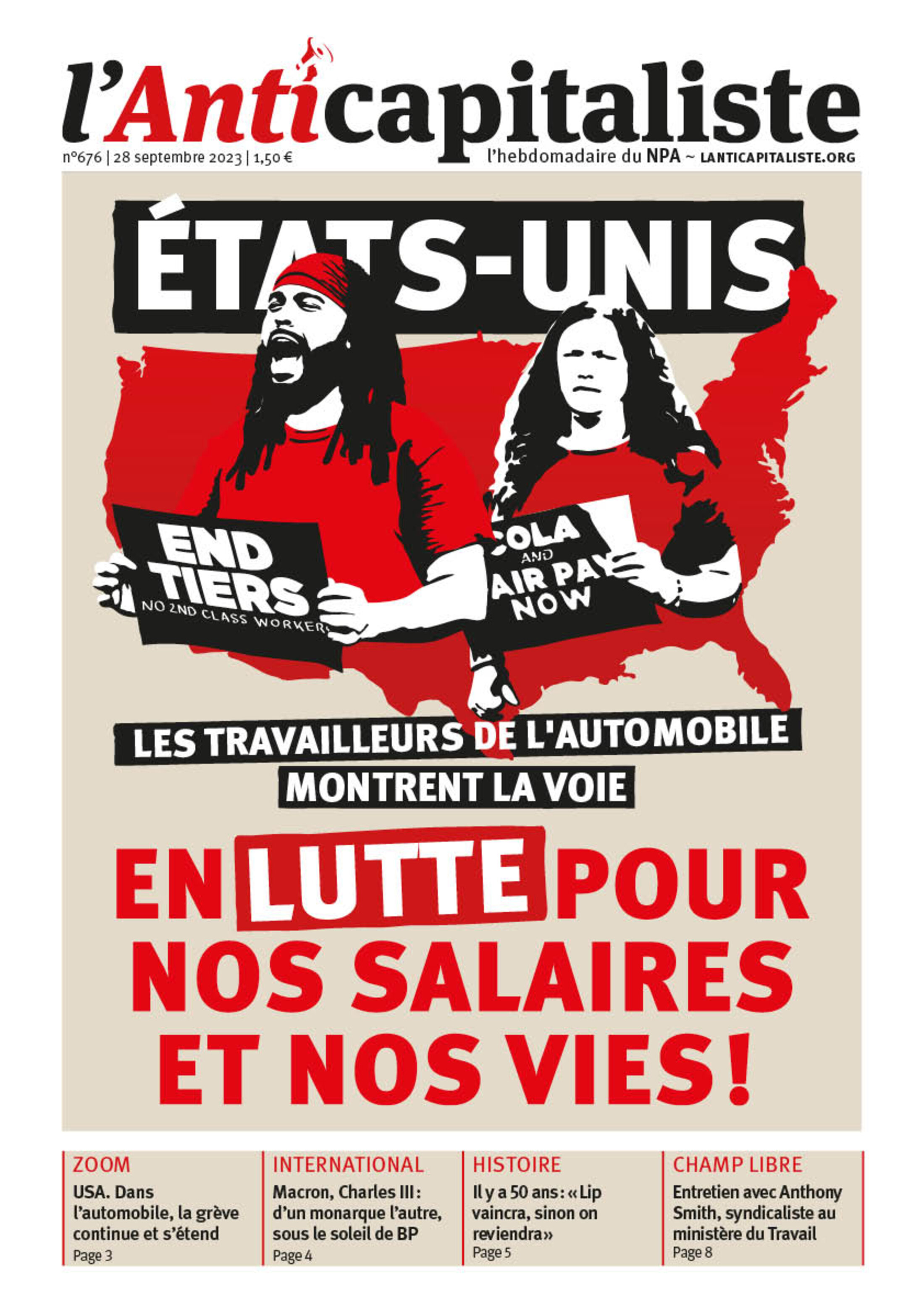

Cet article est paru dans L’Anticapitaliste n°676 du 28 septembre 2023

Agrandissement : Illustration 3