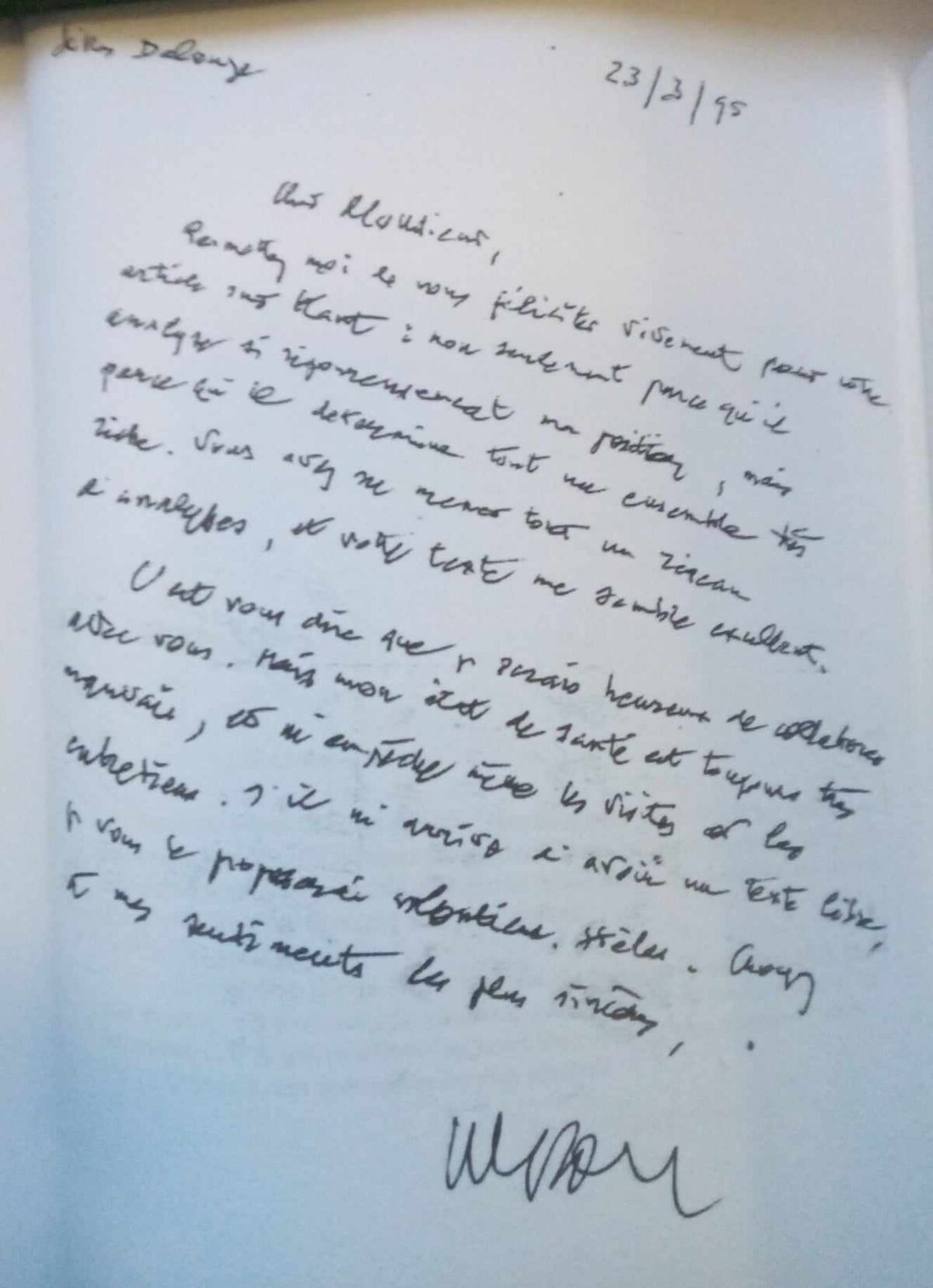

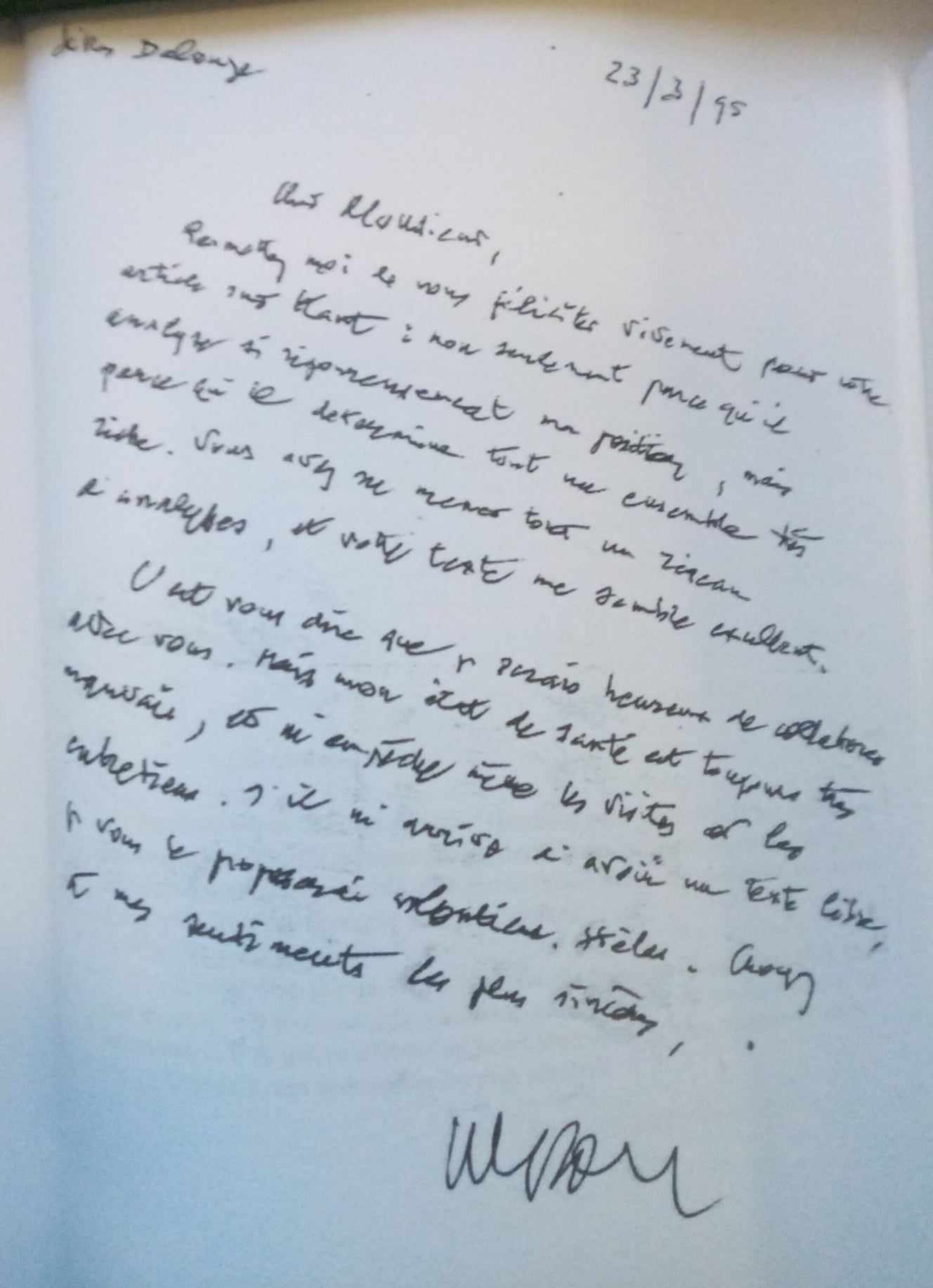

Malgré toute l’admiration que nous portons à sa philosophie, et malgré l’accord donné par Deleuze lui-même à notre version du « sens commun deleuzien » dans une lettre que nous reproduisons à la fin de cet article, ci-dessous, nous ne pouvons raisonnablement souscrire à ses thèses sur la peinture.

C’est donc à l’occasion du livre Sur la peinture de Gilles Deleuze qui reproduit un de ses cours, dont certaines transcriptions existaient depuis longtemps, que nous reprenons notre texte lu lors du séminaire de René Schérer à l’université de Paris 8, une vidéo de cette séance avait été mise en ligne.

Ainsi du graph qu'il ne faut pas traduire par diagramme. Ce qu'en dit Bacon.

« Graph »

-Sentez-vous le moment où vous vous apercevez que vous vous libérez et que la chose vous emporte ?

Eh bien, très souvent les marques involontaires sont beaucoup plus profondément suggestives que les autres et c’est à ces moments-là que vous sentez que toute espèce de chose peut arriver.

-Vous le sentez au moment même où vous faites ces marques ?

Non. les marques sont faites et on considère la chose comme on ferait d‘une sorte de diagramme [« graph »]. Et l’on voit à l’intérieur de ce diagramme les possibilités de faits de toutes sortes s’implanter, C‘est une question difficile, je l’exprime mal... Mais voyez, par exemple, si vous pensez à un portrait, vous avez peut-être à un certain moment mis la bouche quelque part, mais vous voyez soudain à travers ce diagramme que la bouche pourrait aller d’un bout à

l’autre du visage. Et d’une certaine manière vous aimeriez pouvoir dans un portrait faire de l’apparence un Sahara, le faire si ressemblant, bien qu’il semble contenir les distances du Sahara. » (Entretien David Sylvester)

Traduire « graph » par « diagramme » est très problématique. C’est le cas de le dire, puisque l’interprétation deleuzienne s’est engouffrée ici. Il s’agit d’un amas de lignes, ou de quelques « traces », encore un terme chargé, mais restons simple, au niveau de la peinture. La moindre ligne suggère en effet quelque chose sur la surface, elle entre en relation avec tout. Une relation d’équilibre et de prolongement, un appel à produire une relation, un rapport formel de ligne, de couleur. Ne pas s’étonner ou s’extasier comme Deleuze que les orifices soient interchangeables dans un visage, ou dans le corps des figures. Il s’agit ici de la mise en place au sein d’un registre plastique donné, celui de Bacon. Soutine propose souvent la même chose, une même construction en lacet, qui pousse les parties, les malaxe, sans recourir aux grands aplats des fonds qui servent à caler la figure chez Bacon. Enfin celui-ci parle bien d’une sorte de « graph », une sorte de graphique, un dessin préparatoire abstrait, une sinopia libre, suggestive, surgissant à tout moment. Qui n’est pas loin de la compodimiento inculto (composition inculte) de Léonard, ses dessins embryonnaires. Mais chez Bacon ce sont plutôt des « marques », des éléments graphiques, simples.

Le chaos n'est si j'ose dire que la simple perte de contact avec l'oeuvre, un moment de crise et de grande difficulté créative, un moment éthique et esthétique, mais cela reste un jeu de formes, une mise en difficulté, un complet déséquilibre, une phase de destruction. La figure, ou le figural lyotardien, le scannage des pulsions n'apportent pas en eux-mêmes en tant que processus primaire censé bouleverser le processus secondaire des représentations, selon la topique freudienne, le désordre salutaire du champ pictural. Il faut plutôt investir la forme et son équilibre, comme le pense Freud dans sa lettre à Ernest Jones : « Ils (les artistes) ne s'intéressent pas à la signification. Ils ne s'intéressent qu'aux lignes, aux couleurs, aux formes, à l'accord des contours, ils sont les tenants du principe de plaisir. »

Un grand détour maintenant.

-Gilles Deleuze: le plastile, ni subjectile ni objectile

DELEUZE : LE PLASTILE, NI SUBJECTILE NI OBJECTILE

- ETRE PRIS DANS LE REVE D’UNE JEUNE FILLE

Une idée. Avoir une idée. Notamment en art. Avoir une idée en art, c’est soit avoir une idée en cinéma par exemple, soit avoir une idée en peinture. Deleuze nous le dit : on peut avoir des idées en art, mais ce ne sont pas des concepts, ce sont des idées spécifiques à un art particulier. Deleuze donne l’exemple d’une idée en cinéma, qui est une idée venue à l’esprit de Minnelli à propos du rêve. « La grande idée de Minnelli sur le rêve, c’est qu’il concerne avant tout ceux qui ne rêvent pas. »1 On aura remarqué que l’idée cinématographique prêtée ici à Minnelli, mais il y en a d’autres selon la conception deleuzienne du cinéma et de l’art, n’est en rien une idée plastique. C’est une idée somme toute très littéraire. La grande idée de Minnelli sur le rêve concerne ceux qui ne rêvent pas, parce que dès qu’il y a rêve de l’autre, nous dit Deleuze, il y a danger. Le rêve de l’autre est dévorant, il risque de nous engloutir, il est une terrible volonté de puissance. « Chacun de nous est plus ou moins victime des rêves des autres. Même quand c’est la plus gracieuse jeune fille, c’est une terrible dévorante... par ses rêves... si vous êtes pris dans le rêve de l’autre, vous êtes foutus. »2

Etre pris dans le rêve d’une jeune fille, c’est donc très dangereux. Le rêve d’une jeune fille, chez nous, devient un rêve de plastique pure, avec le double génitif : Rêve rêvé par la jeune fille, et rêve sur la jeune fille. Car la plastique pure appelle une part de rêve, comporte certainement une dimension onirique de type spectrale ou fantomatique. On connaît le lien étroit entre l’idole, la mort, le rêve, l’amour, et l’apparition fantomatique ou réelle. Sans attacher plus d’importance à Minnelli, et avant de voir tout ce qui distingue l’art pictural et le cinéma au titre de la plastique, nous retiendrons un seul film de cet auteur qui illustrerait la thèse de Deleuze. Il s’agit du film Brigadoon. Dans ce film, le protagoniste est un chasseur qui, au cours d’une de ses battues dans les landes écossaises, découvre un village éternel, mais ne réapparaissant qu’un seul jour tous les deux cents ans, un village qui doit se préserver du monde pour conserver son éternité. Le héros rencontre une jeune femme et, après une première hésitation et un retour dans son pays, il décide de l’épouser au risque de disparaître avec le village. Notre homme est pris dans un rêve celtique où le monde des morts affleure de toute part, et communique partout, dans les lacs, près des rivières, à la lisière des forêts, sous les roches. Ce sont des jeunes femmes, des fées qui choisissent l’homme élu en lui apportant l’abondance et en lui faisant quitter ce monde. L’idée d’un village de revenant, d’un village rêvé absorbant l’homme choisi, rejoint la mythologie celtique et la matière de Bretagne. Rien de très plastique ici. Sauf à considérer l’idole de plastique pure, la statue rêvée, l’apparition d’une jeune fille, l’apparition de la jeunesse, avec sa grâce et sa beauté, source du sacré artistique des grecs, comme le signe de la plastique pure. Mais le signe d’une sémiologie peircienne. De celle que Deleuze applique au cinéma non sans l’aménager d’une certaine façon et qui nous intéresse ici tout particulièrement en ce qu’elle témoigne d’une conception éminemment formaliste ou tout au moins asignifiante si l’on compare cette conception deleuzienne du cinéma à celle de la peinture. Par formalisme deleuzien nous entendons ce qu’il propose de penser comme l’optique pure et le sonore pur au cinéma.

Evidemment, lorsqu’en s’appuyant sur une différence bergsonnienne pour établir une distinction entre l’image-mouvement et l’image-temps, il en vient, notamment à propos de l’image-temps, à ce qu’il appelle une masse plastique comparée au monologue intérieur, on reste dubitatif. L’image-mouvement est dialectisée par Eisenstein, ce dernier parle de monologue intérieur pour qualifier le flux d’images, et ce qui produit un choc d’images sur le cortex, sur la pensée, la rencontre choc des images entre elles – qui pour nous relève de leur accord plastique, au même titre que les éléments composant n’importe quelle image isolée, peinture ou photogramme, le cinéma agence les accords plastiques entre les photogrammes, selon notre conception. Lorsque Deleuze finit par situer l’art du cinéma sur un « point d’héritage » des autres arts, alors que loin de recueillir cet héritage, encore moins d’être le mode d’emploi des autres images en convertissant en je ne sais quelle puissance la possibilité de ces images, on émet un sérieux doute. Il nous semble que sur le plan strictement visuel le cinéma et la photographie ont simplement libéré aussi l’approche académico-littéraire de la peinture en la démultipliant : le cinéma par la narration et la photographie par son réalisme. Le Graal dont parle Eisenstein et la non-indifférente Nature d’une pensée-action essentiellement pragmatique, la nature et l’homme sublimés en une unité sensori-motrice, c’est cela la non-indifférente Nature, ne rejoint aucunement la conception abstraite des masses plastiques, mais seulement des masses humaines de l’esthétique réaliste et narrative de l’image. Le Graal, Brigadoon, ou apparition de l’idole rêvée appartient plutôt à la réponse sans question du mythe du Graal selon Lévi-Strauss : contrairement à Oedipe, Perceval reçoit une réponse à une question qu’il n’a pas posée. La monstration plastique est notre Graal, c’est-à-dire notre visualité harmonique rêvée, rêve de jeune fille, sans signification, pure donnée.

Les images pré-linguistiques dont nous parle Deleuze pour qualifier l’image cinématographique, et les points de vue pris sur ces mouvements et procès qu’il appelle les signes pré-signifiants, autrement dit les mouvements et procès de pensée, la psychomécanique de l’automate spirituel du cinéma, se situent au niveau de perception éminemment plastique, en soi marqué par l’anté-signifiance. La matière non linguistiquement formée avec la différence qui opère par forme et substance, selon Hjelmslev, c’est ce qui correspond au niveau sémiotique selon Deleuze, par opposition au niveau sémiologique plus proche de la linguistique. La matière non linguistique serait la matière de plastique pure pour nous si elle n’excluait pas les formes et la substance comme forme d'expression et forme de contenu. Notre problème est autant de situer la dimension plastique dans les catégories sémiotiques de Deleuze que de celles de Peirce.

Il s’agit de penser cette masse plastique, « une matière a-signifiante et a-syntaxique... bien qu’elle ne soit pas amorphe et soit formée sémiotiquement, esthétiquement, pragmatiquement. » Deleuze reconnaît à Peirce une conception des signes à partir des images. Dans la tri-partition peircienne du signe en : priméité, c’est-à-dire qualité ou puissance, ou pure possibilité, quelque chose qui ne renvoie qu’à soi-même et Deleuze donne l’exemple du rouge identique à soi-même dans deux propositions différentes ; la secondéité, qui ne renvoie à soi que par autre chose : l’existence, l’action-réaction, l’effort-résistance ; la tiercéité qui ne renvoie qu’en rapportant une chose à une autre chose : la relation, la loi, le nécessaire. Chez Peirce, le signe combine trois sortes d’image ; soit en étant une image qui vaut pour une autre image, c’est son objet et sous le rapport d’une troisième image : son interprétant, qui lui-même peut devenir signe, etc. Les trois modes d’image et les trois aspects du signe donnent neuf éléments de signes. Mais la fonction cognitive du signe semble affirmée chez Peirce, ce qui le rapproche encore des linguistes. Notre sémiotique de plastique pure qui est aussi un fonctionnalisme perceptif fait état d’un rapport à la visualité en reprenant une partie du langage de la sémiotique peircienne, ce que nous disons à propos de l’hypoicônicité, et aussi de l’image-perception forgée par Deleuze pour penser ce qui se rapporte comme matière à l’intervalle de mouvement au cinéma, notre sémiotique de plastique pure ne participera pas selon nous d’une telle conception forcialiste du signe visuel. Le degré zéro de l’image-perception, la zéroïté dont parle Deleuze pour la situer avant la priméité de Peirce, ressemblerait plutôt à la force brute, telle qu’inspirée par Peirce, mais repensée dans une substance, dans une matière à proprement parlé formelle, c’est notre matière de Bretagne à nous, notre Graal, notre corps, et si le cinéma fait croire au corps et au monde, la peinture l’avait fait, semble-t-il bien avant, c’est une thèse du monde au sens phénoménologique, le creuset du corps plastique. La zéroïté du plastème n’engendre pas d’image-affection ou d’image-pulsion selon les catégories deleuziennes. Notre plastème relève d’une sémiotique qui affecte le regard selon un autre parcours mettant l’image elle-même entre parenthèse, une image en soi presque toujours cliché au sens deleuzien, Deleuze employant le mot pour l’opposer au figural, mais nous verrons que notre plastique pure est a-figurale. La pertinence des catégories sémiotiques réaménagées et forgées par Deleuze au sujet du cinéma nous frappe d’autant plus que sa conception picturale ne bénéficie pas d’une terminologie aussi formelle, alors qu’on serait en droit d’attendre à propos de la peinture une analyse plus soucieuse de ce qui affecte véritablement la perception dans cet art. L’opsigne de la plastique pure ne cristallise pas le temps ni au cinéma, ni a fortiori en peinture. On ne contracte ni ne dilate l’image, on ne participe pas aux éclats de l’image-cristal pour la simple raison que la plastique pure, ne se communique pas selon une logique des forces, mais selon une logique des formes intenses et rendues telles par leur organisation strictement visuelle. Le forcialisme est toujours de la littérature. Il ne rend pas justice du nietzschéisme de la forme que Heidegger a su percevoir pour son compte.

Si Minnelli selon Deleuze a fait de l'absorption la puissance proprement cinématographique de l’image, si, toujours selon Deleuze, le rôle du rêve en découle, le rêve n’étant que la forme absorbante de la couleur, les personnages étant absorbés par le rêve d’autrui, nous insisterons plutôt sur l’idée plastique essentielle à la peinture, à savoir le plastème, qui au cinéma devient un kinéplastème, une plastique pure en mouvement. Le rêve d’une jeune fille plastique est dévorant pour autant que la peinture est dévorante. Le rêve pictural, le rêve des peintres et des corps peints dévore le regard en lui communiquant la force brute des rapports plastiques. Mais la lecture littéraire que présente la conception deleuzienne du cinéma, (le jaune de van Gogh développer en note), sa sémiotique forcialiste de l’image, est une interprétation qui ne tient pas compte de la réalité plastique, l’idée même de plastique pure peut très bien s’accompagner d’une histoire mythique, d’un récit historique retraçant la volonté de plastique pure, la Plastikwollen. Condamner l’approche littéraire de la peinture sous toutes ses formes ou modalités appréciatives, n’exclut pas le mythe d’un rêve plastique que l’on se prendrait à imaginer ici même. Quelque chose comme le roman de Vénus.

Imaginons une histoire d’artiste. Un peintre du quartier latin, un étudiant aux Beaux-Arts s’attachant par exemple à dessiner les sculptures du jardin de l’Observatoire. On le voit ensuite participer à une fête d’atelier aux Beaux-Arts. On l’imagine dansant et touchant sur ces entrefaites un moulage en plâtre représentant une Vénus antique. Par plaisanterie, le jeune homme se saisit de la bague qui se trouvait sur l’index de Vénus. Rejoignant sa petite amie dans une chambre de bonne à l’Ile Saint-Louis, il se trouve dans l’impossibilité de l’approcher, il sent comme une présence physique brumeuse entre lui et le corps de sa petite amie. Et des chuchotements. Vénus l’empêche de s’intéresser à aucune autre femme. Fuyant le quartier latin, il aperçoit dans une vitrine le masque d’une femme qui le trouble avant de prendre le train pour l’Italie. A Dijon, en pleine nuit, une jeune femme monte dans le wagon-couchette. Il apprendra le lendemain matin qu’elle pose pour les artistes, lui qui anime un cours de dessin. La jeune femme descend à Rome, mais la destination de l’étudiant en art est Naples. Il ne trouvera aucune réminiscence à Pompéi. Mais à Capri, il apercevra un fantôme proche de la sculpture des Beaux-Arts. Au musée des Antiques de Naples, la même apparition se produira à côté du Doryphore. De retour à Paris, il constatera que le visage de la vitrine est proche de celui de la jeune femme de Dijon. Voulant la retrouver en Bourgogne, près de Vézelay, et participant à un colloque d’esthétique au château de N., il croit l’apercevoir mais n’est pas reconnu d’elle. Il prétend l’avoir rencontrée l’année précédente dans le même lieu, lors d’un colloque antérieur. On peut imaginer que le jeune artiste perd sa trace et apprend la disparition tragique d’une jeune femme ressemblant à celle qui le hante. L’anneau de Vénus reste à son doigt. Mais il retrouve au cinéma les mêmes couples sculptés de l’Observatoire et du château ainsi que la jeune femme. Rêvant au cinéma, il s’imagine à l’intérieur du film, il croit la rejoindre. Il se réveille aux côtés de sa petite amie, sans l’anneau ou plus simplement, il émerge de son rêve devant un décor de postes de télévisions en vitrine montrant un film vidéo sur Naples et Capri. Imaginons la même sculpture sur l’écran, l’extrait d’un documentaire sur les Beaux-Arts et la fête où il se trouvait. Imaginons une apparition derrière la porte de sa chambre d’étudiant correspondant point par point à la statue, mêlée au modèle de Dijon, qu’il avait d’abord cru voir sur son écran d’ordinateur pour l’avoir fabriquée lui-même à partir d’images peintes et de figurines en terre. Etc. La femme rencontrée était morte, avant de la retrouver à Paris, au jardin de l’Observatoire. La femme fictive, le visage de la vitrine, la Vénus avaient en réalité les traits de sa petite amie. Chose curieuse, il ne s’en était pas rendu compte. Mais combien de fois mourra-t-elle ?

Etre pris dans la masse plastique, dans la grande forme. Le kinéplastème est plus proche du formalisme d’un Noël Burch (c’est le problème classique de la division des arts mais au regard d’une théorie générale de la plastique pure).

Etre pris dans le rêve de la grande forme vierge, comme est vierge l’âme selon Maître Eckhart, l’âme qui est plus que vierge, qui est femme.

Etre pris dans la grande vierge, la grande déesse. La grande déesse d’Ephèse : Freud, saint Paul, Démétrios. Vénus ou Diane, Vénus et Diane. Vénus. Astarté. Aphrodite. Junon toujours vierge, Vénus et sa tête, Junon et son buste.

On l’aura compris notre petite histoire de jeune fille fantomatique est aussi proche de la peinture que les concepts picturaux exposés par Deleuze. De façon à prendre notre distance et même à s’opposer parfois au forcialisme pictural d’ailleurs commun à Derrida et à Deleuze, nous qui plaidons pour une sorte de nietzschéo-heideggerianisme de la forme, on reprendra les extraits de séminaires de Deleuze sur la question des concepts picturaux, les écrits de Deleuze sur la peinture faisant l’objet d’une approche d’ensemble ici.

« On ne peut exiger, d’un homme qui ne sait pas, qu’il dise des choses raisonnables sur l’art de peindre ». Paul Cézanne accusait ainsi les littérateurs de ne rien n’y connaître, et il n’y avait pas pire défaut à ses yeux que de tomber dans la littérature et la philosophie en voulant parler de peinture. Le plus affligeant est encore de croire parler peinture, voire de prétendre dégager les concepts proprement picturaux, et même de comprendre le fait pictural alors qu’on ne cesse d’aggraver son cas. Il faudra se plonger dans le gigantesque corpus des fictions proprement littéraires qui mettent en scène la figure du peintre et ce que nous désignons sous le nom de « syndrome d’Elstir », mais abordons la recherche deleuzienne sur le sujet.

On aura donc compris que nous ne sommes pas spécialement deleuzien en peinture, malgré l’usage que nous faisons des analyses deleuziennes concernant le sens commun kantien, et le partage de certaines catégories peirciennes réaménagées par lui, nous affirmons plutôt sans ambages que la théorie du diagramme détourné, risque d'être en soi un cliché, le cliché de la modernité même.

1.Comment tombe-t-on dans le rêve d’une jeune fille ? Comment rêvent les gens et comment on est pris dans le rêve d’une jeune fille ? se demande Deleuze (Abécédaire, « Idée »). Séance dans l’atelier de Fromanger, séance avec Deleuze et Guattari= dialogue fou, dans toutes les directions.1

Gérard Fromanger : « Donc, il vient à l’atelier, il regarde le premier tableau, il commence à me dire : « Je vais te poser des questions cons. – Je vais te faire des réponses cons. » Alors partant de cette base sous-zéro, on était sûr d’arriver au moins à un petit quelque chose. Et ça, ça m’a mis à l’aise, disons. Alors : « Pourquoi est-ce que tu as mis du vert là ? » Alors j’ai réfléchi. Oui... il n’est pas bête. Et c’est vrai, il y a une raison. J’ai pas mis cela comme ça, comme un crachat, une morve, un lancer ou un dripping, pas du tout. C’est vrai, j’ai réfléchi. Je lui ai dit : « Ben écoute, j’ai mis un vert là parce qu’il y avait un rouge là. –Ha !Ho ! –Oui. Le rouge là, qui avait raison d’être là, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est trop chaud, brûlant. Il manque de quelque chose d’un peu froid. Il demande à se rééquilibrer. Alors, il y avait cette nécessité à mettre un petit vert froid là, parce que trop chaud ici. Dans le tableau, il se casse la gueule par ici. Faut qu’il se rééquilibre là. – Ah bon. Ah ben ça c’est très intéressant. » (Il faut dire pour la petite histoire que son texte futur s’intitulera : « Le chaud et le froid »).

« -Ah bon ? Donc le rouge lui, il peut être équilibré par le froid qui existait déjà. » Nous passons du chaud au froid, du froid au chaud sur tout le tableau et puis à la fin, on a un petit peu inventé des choses tous les deux. Il me dit : « Alors, avant tout ça, il y avait la feuille blanche ? –Ben oui, oui la toile blanche. –Et alors tu peux me parler de la peur de la toile blanche ? –Ben oui, comment vous commencez, comment vous terminez, c’est comme toi écrivain, vous n’avez pas peur de la toile blanche ».

Fromanger précise que la couleur est à la fois vivante, structurale et structurante. Et si le vitalisme deleuzien domine tout ce discours, tout cet échange entre le peintre et le philosophe, il s’agit néanmoins d’une tentative de communication entre les deux au sujet de la peinture sous son aspect le plus sensible et le plus concret. Le peintre répond à des questions « cons » comme Deleuze le dit lui-même, qui sont pourtant des questions sur le fonctionnement de la peinture, et qui répondent à la question comment tu peins ? et non pas à la question pourquoi tu peints ? Deleuze tenait à cette différence de questionnement, c’est son côté pragmatique. C’est son côté sens commun qui devait rencontrer celui du peintre, en pénétrant dans l’espace de communication des peintres entre eux, tenant le discours de l’atelier, mais aussi du professeur de peinture. Fromanger s’est donc livré à un exercice de clarification pédagogique en essayant d’expliquer devant exemple, devant un tableau, ce qu’est une couleur chaude ou froide et la raison de leurs accords. Evidemment la question initialement posée par Deleuze « Pourquoi est-ce que tu as mis du vert là ? », même si nous n’avons pas le tableau sous les yeux en tant qu’auditeur de l’anecdote, ne semble pas interroger la question du fonctionnement des couleurs en termes de chaud et de froid, puisque Deleuze ignorait même, semble-t-il, le fonctionnement de la couleur chaude et froide dans le tableau. Même en étant instruit des choses de la couleur, de la théorie des couleurs avec leur complémentaire, leurs contrastes simultanés, comme chez Itten, Deleuze a visiblement fait une expérience concrète du fonctionnement de la couleur, il a eu une révélation plastique. Il a vu quelque chose, il a été initié à un accord de ton. Comme Jean Genet avec Giacometti découvrant la nécessité d’ajouter une bande de toile au-dessus de sa tête peinte pour en magnifier les proportions, la monumentalité. Jean Genet a découvert ce jour là le problème des proportions. C’est-à-dire qu’il l’a senti concrètement sur son portrait. Ces plastophanies révélées par le peintre en conversation avec l’écrivain produisent des effets sur la théorie picturale des écrivains qui seront d’inégales importances. Malheureusement, Genet et Deleuze continueront à tenir un discours littéraire. Aragon et Malraux seront peut-être plus sensibles, dans leur propre théorie, aux effets causés par la parole d’un Matisse pour l’un et d’un Picasso pour l’autre. Soit la question de l’équilibre qu’Aragon cherchera désormais à voir dans les tableaux et la question du fait pictural que Malraux exploitera comme une sorte d’affirmation purement plastique constitutive de l’histoire de l’art. Mais la suite de la conversation entre Fromanger et Deleuze se gâte quelque peu pour deux raisons. La première réside en fait dans la manière encore très littéraire de présenter la logique picturale, la distinction d’un registre formel inventée par un peintre, son objet de recherche proprement plastique et novateur, en rapport avec l’histoire de l’art, et la seconde raison tient en l’absence de propos pictural véritablement distinctif chez Fromanger lui-même à cette époque là de sa carrière. Son oeuvre appartenait à la figuration narrative, l’esthétique photographique de ses personnages et de ses compositions simplement ornées d’aplat coloré dans les fonds et sur les silhouettes des figures, silhouettes découpées dans la couleur sans aucune spécificité formelle, ce ne sont pas les papiers découpés de Matisse. Ce n’est qu’après cette période de rencontre avec Deleuze que notre artiste a pu faire ici ou là quelques portraits avec des premiers plans d'ailleurs, et quelques espaces tout aussi incidemment qu’il appelle ses « pluies », et qui sont effectivement des traits colorés couvrant la surface d’un paysage ou d’une scène. Comme Monory a pu le temps d’une ou deux compositions remplir ses espaces de bandes colorées. Ce n’était en aucun cas leur propos fondamental. Ils n’avaient d’ailleurs pas de propos véritablement plastiques. Ils avaient un propos d’image.

Donc, lorsque Fromanger signale que « au fond la toile, elle n’est pas blanche. Elle n’est pas nue, elle n’est pas vide, elle n’est pas rien: elle est pleine », pour nous signifier qu’elle est remplie de toute l’histoire de l’art, il pratique le jeu sémiologique de l’époque, la grande paradigmatique, l’axe de référence verticale de substitution, qui ne figure pas sur la toile sinon virtuellement. Car le peintre doit selon nous se laisser guider par deux choses s’il le peut au cours de son travail pictural.

La première est la logique des plastèmes, accord des tons chauds et froids par exemple, et plus généralement harmonie des sensations et des rapports entre les éléments du tableau (définition de la peinture, de sa nature et de ses fins selon Cézanne) La deuxième qui suppose la précédente, même si l’artiste n’est pas créateur, cherche à exprimer avec les règles de plastique pure un nouveau registre formel, celui qu’occasionne l’occupation des premiers plans abstraits devant les figures, par exemple. Elle est pleine la toile blanche. « Ha ! » Oui, elle est pleine de tout ce que les autres ont fait avant moi. –Ah ! ça c’est intéressant ! -ben oui. Alors toute l’histoire de la peinture elle est dessus. Si je ne la connais pas, je suis un peintre naïf. Si je la connais, je suis un peintre académicien. Si je suis un crétin, je suis un peintre pompier. Si je veux chercher quelque chose, je suis obligé de constater que non seulement la toile est noire, pas blanche, et noire de tout ce que les autres ont fait. » Et d’ajouter : « l’idée c’est de blanchir la toile, la rendre claire, faire fonctionner le tableau, de gommer tout ce qui existe, enfin d’essayer. »

Suit donc le texte de Deleuze. Nous y venons. Mais je n’ai pour ma part jamais ressenti la peur de la toile blanche ni l'embarras de la toile noire. Je ne l’ai jamais vu noire. La toile blanche, je le dirais en langage deleuzien, s’inscrit dans un agencement : on réagit à un format choisi où conçu suivant ce que l’on veut faire. La toile blanche, c’est déjà comme une couleur que l’on a posé sur la toile. Elle est déjà rentrée dans le jeu des rapports plastiques. On voit bien que Fromanger fabrique peu ses supports, peint sur un fond blanc. Est-ce qu'il réagit à des rapports plastiques qui viennent du contact avec la teinte de la toile et sa qualité de grain? Ou encore, c’est mon expérience : est-ce qu'il rentre à corps perdu dans le travail pictural en fonction d’une forme à construire et d’un propos qui vous obsède et que vous voulez retrouver dans le combat de la mise en place et de la reprise de la toile. Ce qui fait peur, c’est la reprise de l’oeuvre, l’obligation de la retoucher pour la conduire à un autre stade plus avancé au risque de détruire ce que vous avez déjà obtenu. Ce qui angoisse c’est d’aller plus loin dans la même toile. Et de résoudre des problèmes de peinture pour lesquels il n’y a pas de solution prévisible. Et enfin Fromanger aurait dû réagir à l’incompétence ou l'abus des philosophes en matière de peinture qui aiment causer avec les peintres pour s’emparer littérairement d’une petite notion technique et en faire un texte à côté des problèmes de la peinture, comme par exemple le lavis chez Derrida malheureusement, (« Prégnance »), et ici la couleur chaude et froide avec Deleuze. Diderot en son temps recommandait déjà de s’instruire auprès des peintres en se faisant expliquer les notions techniques comme il le faisait lui-même avec Chardin. On a vu ce qu’il avait en tête à propos de peinture : nous en avons fait un modèle prototypique de ce qui nous apparaît comme un simple discours de détournement littéraire et plasticide du langage d’atelier des peintres. Ces écrivains sont le plus souvent, il faut bien le dire, des machines à transformer les plastophanies en plasticides. Ce qui angoisse, c’est l’incompréhension du malvoyant totalittéraire qui s’ignore, un peu comme quelqu'un qui vous parle de plasticité chez Hegel lorsque vous lui parlez de plastique pure. « La plastique chez Hegel ?! », s’exclama, sur un ton désolé un peintre à qui j’avais rapporté le mot. « La plastique chez Hegel ! » devrons-nous dire avec la plus grande désolation. (Cf. le détournement philosophique de la notion de plasticité par Catherine Malabou in « S’engager dans la plastique pure : le portrait solution »). Sauf à penser cette plastique hegelienne à la manière de Kojève, avec Kandinsky.

Mais avant d’aborder le texte de Deleuze sur Fromanger, nous nous emploierons à situer le texte de Deleuze sur Bacon. Puis on parlera de l’objectile pour finir, avec la pensée des intensités.

2.Remarques et pensées picturales, un peu bêtes peut-être (comme dirait Deleuze) sur Gilles Deleuze

On réorientera quelque peu la théorie « forcialiste » de Deleuze, comme on l’avait fait pour le forcialisme de Derrida car on préfèrera à son écrit sur Bacon la théorie des parasignifiants, présignifiants exposés dans Mille Plateaux.

Son travail de commentaire sur l’oeuvre de Francis Bacon intitulé Logique de la sensation comporte un avant-propos où l’on apprend que chacune des rubriques considère un aspect des tableaux de Bacon dans un ordre qui va du plus simple au plus complexe. Il s’agit d’une logique générale de la sensation (picturale) ou plus ambitieusement à travers la peinture. « Tous les aspects [des différents tableaux évoqués en exemple] coexistent en réalité. Ils convergent dans la couleur, dans la « sensation colorante » qui est le sommet de cette logique ».

Première rubrique : « La figure dans le lieu ». Le peintre doit arracher la figure au figuratif, «...la Figure elle-même est isolée dans le tableau, par le rond ou par le parallélépipède. Pourquoi ? Bacon le dit souvent : pour conjurer le caractère figuratif, illustratif, narratif, que la figure aurait nécessairement si elle n’était pas isolée. La peinture n’a ni modèle à représenter, ni histoire à raconter. Dès lors, elle a comme deux voies possibles pour échapper au figuratif : il y a la forme pure, par abstraction ; ou bien vers le pur figural, par extraction ou isolation. Si le peintre tient à la Figure, s’il prend la seconde voie ce sera donc pour opposer le « figural » au figuratif. Isoler la Figure sera la condition première ».

Deuxième rubrique : « Notes sur les rapports de la peinture ancienne avec la figuration ».

« La peinture doit arracher la Figure au figuratif ». Nous sentons venir de loin un combat qui ne nous concerne pas, nous autres, plasticiens émérites : un conflit naissant entre deux codes figurativo-sémantiques, celui dit du figuratif, celui désormais appelé figural. C’est très certainement figurativo-sémantique et sémantico-figural... On sent de plus pointer un autre combat celui de la représentation et de la sensation, bon. S’opposer à la culture photographique facile, et au cliché en général pour libérer la figure de la figuration, opposer la sensation au sens sémantique, bien. Quoi qu’il en soit, la conception esthétique de Deleuze reste à l’intérieur des micro-analyses sensitives qui séparent sensation et signification, figure d'un côté et représentation-narrativité.

Problème esthétique que nous jugeons très littéraire s’il en est (il y aura lieu de s’en expliquer dans un autre texte entièrement consacré au mode d’appréciation esthétique délimité et qualité de spécifiquement littéraire ici) – mais encore une fois ce problème nous concerne-t-il vraiment ?

Problème très littéraire entre la fraîcheur, l’unicité, la singularité des sensations, le propre insécable, la micro-particularité valorisée d’un côté et de l’autre la redite, la redondance, la mauvaise répétition, la reproduction, la représentation appauvrissantes, réifiantes et anihilantes toujours péjorées. Sauf à opérer la réduction plastématique, cette sensation deleuzienne se prête à une lecture picturale qui recherche une singularité sensitive dans la sphère sémantique qui l’enferme, reproduisant et de la figuration et du figural, – existe-t-il d’ailleurs autre chose, disons-le franchement, qu’une figuration du figural même, un figural figure figuratif, une figuration figurale ?

Suivons le parcours de l’oeil du philosophe. Trois topoï de la sensation sémantique balisent le regard picturalisant en hypostasiant son objet matériel comme formel. « Revenons aux trois éléments picturaux de Bacon : les grands aplats comme structure matérielle spatialisante; la Figure, les figures et leur fond; le lien, c’est-à-dire le rond de la piste et les contours, qui est la limite commune de la Figure et de l’aplat ».

Au lieu de continuer plus avant, tentons une rapide définition du propos plastique de Bacon selon nous afin d’éclairer autrement l’exposé de Gilles Deleuze. Le propos de Bacon nous semble être, bien sûr et très banalement, la destruction de la figure humaine en proie à une véritable dissection, une distorsion accomplie de manière dite organique, c’est-à-dire non pas tant en faisant référence à la signification de la chair, à la carnation des corps réels, mais aux courbes et aux volumes qui s’accordent par des rapports de type noedal, formes courbes nouées. Fonction formelle remplie dans l’espace-plan, l’ondulation est discontinue et saccadée car ce sont des forme en huit, des lacets que trace le mouvement de la distorsion, où les « cales-passages » du fond traité en aplat sont telles qu’ainsi entendues et d’une manière non-réductrice, Bacon c’est du Picasso organique ou naturalisé par les rondeurs, les courbes qui se substituent aux angles et segments du cubisme. L’acception du mot organique est à entendre selon les trois divisions non métaphoriques mais structurelles issues de la Grande Logique de Hegel, deuxième partie, la Logique subjective : la division mécanique (cubisme primitifs italiens et flamands), organique (Bacon, Rubens, Michel-Ange), chimique (Titien, Vélasquez, Degas). Nous avons cité le peintre moderne dont il est question ici dans le groupe des maîtres baroques en gardant à l’esprit tout ce qui le distingue de ceux-ci, à savoir l’aplat qui fait la spécificité de son style et la matière gestuelle accidentée qui l’apparente aussi à la famille des peintres atmosphériques dont les rapports plastiques sont qualifiés ici de chimiques. Résumons-nous : selon la fonction formelle, les rapports plastiques chez Bacon sont de type organique bien que la fonction matérielle reste cependant marquée par le rapport chimique, le tout étant dominé par la problématique de l’espace-plan.

Figure pénétrée par des fragments d’espace-plan qui font automatiquement bloc comme autant de corps étrangers insérés dans la figure. C’est aussi une lutte avec les découpes normalement privilégiées par l’aplat. La peinture de Soutine, qui est simplement évoquée par Deleuze à propos des natures mortes de Bacon, présente une certaine analogie avec la peinture de ce dernier, analogie qui, cependant, rencontre une limite assez évidente : Soutine peint dans un espace à trois dimensions où les étirements de ces figures laissent pénétrer l’air et le fond, à la différence de Bacon chez qui le fond fait effraction dans la figure de manière violente en découpant ce que nous avons appelé des cales-passages ou découpes-tampons toujours traitées en aplat, et faisant apparaître l’hétérogénéité de la forme et du fond. La matière brossée par les traces, gestes visibles chez les deux peintres, a un effet de construction plus spatialisant. Bacon est-il un Picasso soutinisé ? Sans doute, cependant, le peintre anglais joue aussi avec les concepts de la représentation : flèche, effet narratif de l’espace domestique où l’on reconnaît certains objets (porte, clé, lavabo, siège), et citation de certaines figures symbolisant l’histoire de la peinture : l’Innocent X de Vélasquez, le peintre Van Gogh...et sans véritablement reprendre les motifs de composition de ces tableaux, ni leur registre formel, mais Picasso dans ses variations sur les Ménines et le Déjeuner sur l’herbe fait de même.

La voie de la Figure pour échapper à la figuration « Cézanne lui donne un nom simple : la sensation (« Peinture et sensation »). « La sensation, c’est le contraire du facile et du tout fait, du cliché ». Ainsi, la sensation revêt deux caractères celui de l’authenticité, de la sincérité et celui ayant trait aux facultés sensorielles. La sensation, garantie de l’authenticité créatrice du peintre, et aussi hyperréalité et spontanéité de sa peinture. « Je deviens la sensation et quelque chose arrive par la sensation, l’un par l’autre, l’un dans l’autre ». « Moi spectateur, je n’éprouve la sensation qu’en entrant dans les tableaux, en accédant à l’unité du sentant et du senti ». « Peindre la sensation », agir directement sur le système nerveux, voilà bien ce qui représente le credo du philosophe élémentariste en art. » Que veux dire Bacon partout dans ses entretiens, chaque fois qu’il parle des « ordres de sensation », des « niveaux sensitifs », des « domaines sensibles » ou des « séquences mouvantes » ? Non une sensation spécifiée comme un terme à l’intérieur d’une séquence ou série suivant l’ordre, le niveau ou le domaine, « c’est chaque tableau, chaque Figure qui est une séquence mouvante ou une série (et pas seulement un terme dans une série). C’est chaque sensation qui est à divers niveaux, de différents ordres, mais différents ordres dans une seule et même sensation. Il appartient à la sensation d’envelopper une différence de niveau constitutive en pluralité de domaine constituant. Toute sensation et toute Figure est déjà de la sensation « accumulée », « coagulée », comme dans une figure de calcaire.. D’où le caractère irréductiblement synthétique de la sensation ».

Pour nous la sensation ainsi présentée, non picturale parce que déjà syncrétique, voire synésthésique, est le fruit d’un système de connaissance élastique, renversé, « dodécaphonique », aléatoire, irruptif, mais aussi culturelle...L’élément-sensation équivaut à la fois à l’élément-unité se mouvant à plusieurs niveaux et à l’élément-médium. C’est également l’élément de la pensée littéraire élément coagulant-coagulé, élément syncrétique. La sensation comme structure littéraire syncrétique, ou système de connaissance parcouru par de multiples points de fuite, déformés par les séquences mouvantes qu’il produit.

Comment expliquer ce caractère de la sensation ? La réponse est donnée dans la sixième rubrique après avoir passé en revue plusieurs hypothèses. La première : l’objet représenté comme unité matérielle synthétique d’une sensation, « c’est théoriquement impossible puisque la figure s’oppose à la figuration », figuration dont l’objet serait toujours responsable. Deuxième hypothèse : en « confondant les niveaux de sensation, c’est-à-dire les valences de la sensation, avec une ambivalence du sentiment ». « Or, il n’y a pas de sentiment chez Bacon : rien que des affects ». La troisième, l’hypothèse motrice, est plus intéressante, les niveaux de sensations seront comme des arrêts ou instantanés de mouvement. Quatrième hypothèse « plus phénoménologique : les niveaux de sensation seraient vraiment des domaines sensibles renvoyant aux différents organes des sens ; mais justement chaque niveau, chaque domaine aurait une manière de renvoyer aux autres, indépendamment de l’objet commun représenté ». Après avoir rejeté les premières hypothèses, c’est l’hypothèse phénoménologique du corps vécu qui a été retenue.

Allant plus loin, Deleuze au cours de la septième rubrique « Hystérie » affirme que « la sensation est vibration » et « la Figure, c’est précisément le corps sans organe » Nous qui avons recouru au concept d’organisme pour désigner la plastique propre à Bacon, nous nous trouvons maintenant confronté à la représentation qu’en fait Deleuze qui la définit : plastique « de la Figure sans organe », « une onde d’amplitude sans variable parcourt le corps sans organe ».

L’élémentarisme de la sensation-signe comme série esthétique dodécaphonique, sérielle ou aléatoire se précise dans ce passage : « mais ce corps sans organe en rencontre, si l’on observe la série complète : sans organe à organe indéterminé polyvalent – à organe temporaire et transitaire. Ce qui est bouche à tel niveau devient anus à tel autre niveau, ou au même niveau sous l’action d’autres forces. Or cette série complète, c’est la réalité hystérique du corps ». On proclame enfin l’essence hystérique de la peinture : « identité d’un déjà-là et d’un toujours en retard dans la présence expressive. Partout une présence agit directement sur le système nerveux, et rend impossible la mise en place ou à distance d’une représentation ». (Hystérasis) littéralement : le phénomène de retard. Pour nous, bien sûr, c’est plutôt la littérature et la philosophie elles-mêmes qui sont en position hystérique par rapport à la peinture ou encore la logique du sens-sensation est toujours en retard sur l’événement plastématique qu’elle déterminerait après coup.

Corps mouvant, corporéité errante et structurante à la fois, le mélange obligé, présupposé, que nous imputons au littéraire et que reproduirait l’anti-art, tout cela est réaffirmé ici : « la question de la séparation des arts, de leur autonomie respective, de leur hiérarchie éventuelle, perd toute leur importance car il y a un problème commun, une communauté des arts. En art, et en peinture comme en musique, il ne s’agit pas de reproduire ou d’inventer des formes mais de capter des forces ».

Figural, sensation, force. Peindre des forces.

(IX) « Il appartient donc à la sensation de passer par différents niveaux, sous l’action de forces ». On n'est toujours pas dans les rapports de ton, rapports de forme, de plans, de lignes, de couleur et de lumière.

La force n’est pour nous que la sensation active dont la réalité esthétique provient d’une hypostasie du mode d’appréciation littéraire. L’hystérie de la peinture, « la peinture avant de peindre » (XI) produit par le phénomène de la sensation libérée et libératrice, montre aussi le problème du littéraire avec son corps. Qu’est-ce qu’un corps littéraire dont Deleuze fait la théorie en définitive, une hypostasie corporelle de la littérature projetée sur la peinture ? Le peintre ne lutte pas contre les clichés par l’emploi de ce que j’appellerai un littème, l'objet littéraire comme sens irréductible au cliché, action esthétique autonome de l’élément-multiple mais producteur de sens, de figure sémantique ou dei Gestalt, un littème-image, à moins que ce ne soit un pléonasme de dire cela : l’image sans cliché est toujours un littème visuel.

(XVII) « L’oeil et la main ». Les rapports de la main et de l’oeil entraînent chez Deleuze la distinction de « plusieurs aspects dans les valeurs de la main : le digital, le tactile, le manuel propre et l’haptique. Ces différents aspects de la main visent à faire ressortir ce qui ne se subordonnent plus totalement au code optique. Le digital exprime la plus grande subordination de la main à la vue, elle est soumise à « un espace optique « idéal » ». On appellera tactile de tels référents virtuels allant jusqu’à une insubordination de la main, référent manuel qui défait l’optique. « On appellera manuel le rapport ainsi renversé ». « On parlera d’haptique (...) quand la vue elle-même découvrira en soi une fonction de touche qui lui est propre, et n’appartient qu’à elle, distinct de sa fonction optique ».

Loin de renverser la sémiologie, la pensée de Deleuze semble participer d’une sémiologie énergétique sans doute parcourue de flux, de force en traduisant une déterritorialisation dynamique et désorganisatrice par une structuration différentielle généralisée, décentrée et corporéique du corps-signe sans organe.

Le dispositif de la pensée des signes-forces visuels auxquels notre philosophie est sensible, il l’appelle du nom donné par Bacon à son travail : diagramme (XII). Toujours pour lutter contre l’effet de figuration : « le diagramme, c’est donc l’ensemble opératoire des lignes et des zones, des traits et taches asignifiants et non-représentatifs ». On a bien lu le mot « a-signifiant ». Mais il ne faut pas s’y fier le dispositif que l’on dit asignifiant est en réalité de la sémantique sensible, l’ambiguïté sémantique est remplacée par une topique sismographique des éléments picturaux : « un violent chaos par rapport aux données figuratives (...) « Il ouvre les données sensibles » dit Bacon ».

Le diagramme n’est pas le domaine des rapports plastiques asignifiants ou parasignifiants que nous défendons ; il est un dispositif sémantique visuel de pulsion-signe et de signe-force-sensible. La lecture hystérique appliquée à la peinture pour analyser cet art nous mène à penser qu’il conviendrait peut-être mieux de parler d’hystérie-analyse ici, faisant ressortir du corps auquel nous serions en prise directe par le diagramme via la fonction haptique : « Telle la Sainte Famille (de Michel-Ange) ; alors les formes peuvent être figuratives, et les personnages encore avoir des rapports narratifs, tous ces liens disparaissent au profit d’un « matter of fact », d’une ligature proprement picturale (ou sculpturale) qui ne raconte plus aucune histoire et ne représente plus rien que son propre mouvement, et fait coaguler les éléments d’apparence arbitraire dans un seul jet continu ». Deleuze sous estime l'intérêt constructif et plastique de la figuration de Michel-Ange. Les lignes rythmiques chez Michel-Ange tiennent compte de la puissance des masses et des volumes, de la poussée sous les facettes qui modèlent les visages et les anatomies.

(XIII) « L’analogie ». Deleuze aime associer et abolir les différences conceptuelles en trouvant des concepts qui dégagent des forces, déploient des effets d’hypotypose physique en évolution. Exemple : ici la charpente et la sensation jugées chacune insuffisante pour rendre compte de « leur enlacement ». Il est servi avec le concept de diagramme qu’il croit retrouver dans le concept de motif utilisé par Cézanne. Par ce concept cézannien, il s’interroge sur les rapports entre la sensation et la géométrie, l’opposition qui rapporte « la sensation à la durée et à la clarté », « rend la géométrie concrète et sensible ». « D’où cette question : qu’est-ce qui rend possible ce rapport dans le motif ou dans le diagramme (possibilité de fait) ? et comment ce rapport est-il constitué en sortant du diagramme (le fait lui-même) ? « La réponse ne tarde pas à se faire entendre : « le diagramme ou motif est analogique, tandis que le code est digital ». « Digital non pas en référence directe à la main, mais en référence aux unités de base d’un code ». C’est l’analogie par la sensation et non par le détour du code symbolique qui semble être la réponse : « C’est à ce dernier type éminent (faire ressemblant par des moyens non ressemblants), lorsqu’il n’y a ni ressemblance primaire ni code préalable, qu’il faut réserver le nom d’analogie esthétique, à la fois non figurative – non codifié – » . Encore une fois les efforts formidables produits par Deleuze pour sortir de la problématique de la sémiosis imitative nous paraissent se solder par un résultat quasiment nul au regard de la problématique du plastème d’où nous prétendons voir la peinture : le signe-force chez Deleuze, afiguratif, opposé au code en faisant travailler la fonction haptique du corps dans l’ensemble de signes-tension qu’il appelle le diagramme, participe encore du signe-sémantique! ou du signe de la sensation méta-figurative sans accord ni visualité.

La définition du terme haptique : « Cf Aloïs Riegl. Die Spätrömische Kunst-Industrie. Vienne, 2ème édition. L’haptique du verbe grec apto (toucher) ne désigne pas une relation extrinsèque de l’oeil au toucher, mais une « possibilité de regard ». Un type de vision distinct de l’optique : l’art égyptien est tâté du regard, conçu pour être vu de près, et comme dit Maldiney, dans la zone spatiale des proches, le regard procédant comme la touche éprouve au même lieu la présence de la forme et du fond ».

En fait, il s’agit d’une conception de l’aplat sculptural ou bas-relief, désigné ici par le concept d’haptique, qui nous semble faire problème et être par trop phénoménologique. Un espace haptique qui sera selon notre philosophe remplacé par l’espace tactile-optique du monde classique greco-romain et celui de la Renaissance. Le concept d’espace haptique sert à injecter du corps-signe visuel indispensable à l’oeil deleuzien. Et c’est peut-être, pour finir, vers une conception classique de l’art que, pour notre part, nous nous dirigeons en suivant le sens défini par notre auteur : « La représentation classique a donc pour objet l’accident mais elle le saisit dans une organisation optique qui en fait quelque chose de bien fondé (phénomène) ou une « manifestation » de l’essence ». C’est en effet la manifestation de l’essence plastique selon le concept classique d’essence ici réaménagé, et les moyens de la faire comprendre par le concept avec et contre la représentation, qui nous a toujours préoccupé dans ces écrits. L’autonomie de la forme, comme maintien du plastème.

3.Revenons à la révélation plastique, à l’information communiquée à Deleuze par son ami peintre.

Qu’en est-il maintenant de ces propos d’atelier ? Que sont par la suite devenues les conversations du philosophe avec les peintres, et pas seulement Fromanger mais aussi un certain Stefan Czerkinsky ? Ce sont trois textes qui complèteront principalement notre commentaire de l’esthétique deleuzienne, ils marqueront une fois de plus les limites de sa conception et justifieront la distance prise par notre philosophie de la plastique pure.

La plastophanie du chaud et du froid, voilà ce qu’elle est devenue dans le texte de catalogue.1 Deleuze définit d’emblée le propos s’il en est de son peintre, à savoir la présence de couleurs vives dans une scène de rue quotidienne où la marchandise est omniprésente. Il décrit tout au moins une série particulière qui montre le peintre et son marchand, le peintre lui-même dans le tableau se promenant dans les magasins et visant comme tel à dénoncer la valeur d’échange. Donc le propos plastique qui a rendu notre peintre célèbre est en soi des plus minces : les silhouettes de ces scènes de rue sont découpées en aplat coloré qui tranchent sur le reste de la composition dont le caractère photographique et documentaire demeure. Autant dire qu’il n’y a aucun véritable propos plastique, puisque l’aplat coloré se veut dénonciateur du problème politique de la marchandise dans l’art, alors que l’aplat lui-même n’est pas modulé et ne rencontre pas, avec la complexité requise, la figuration classique ou le rendu réaliste qu’il entend réserver aux autres personnages des tableaux. Mais de tout cela, Deleuze ne parle guère. Ce qui intéresse notre philosophe c’est de montrer que le peintre ne veut rien dire, ni approbation, ni colère, à l’égard du monde marchand, mais sans doute aussi suppose-t-on en tant que vouloir plastique : « Les couleurs ne veulent rien dire : le vert n’est pas espérance ; ni le jaune, tristesse ; ni le rouge, gaieté. »2 Il est toujours bon de prendre ses distances à l’égard de quelque symbolisme coloré que ce soit, c’est le minimum esthétique que l’on est en droit d’attendre pour penser la peinture, mais qui se trouve si souvent en défaut avec les synesthésies et les correspondances que l’on retrouve aussi bien chez Klee et Kandinsky, que chez Hubert de Verville et Charles Blanc ou Seurat. Deleuze enchaîne : » Rien que du chaud ou du froid, du chaud et du froid. Du matériel dans l’art : Fromanger peint c’est-à-dire fait fonctionner un tableau. Tableau-machine d’un artiste mécanicien. L’artiste mécanicien d’une civilisation : comment fait-il fonctionner le tableau ? » 3 Deleuze commente ici une série de propositions monochromes, sans donc ce qui caractérisera la petite manière pop artistique de Fromanger que nous avons vue. Deleuze s’intéresse aux photos reproduites en peintures monochromes qui déjoueraient l’ordre et le rapport du modèle et de la copie, peignant sur un simulacre de l’objet, renversant la copie de copie jusqu’à produire le modèle. Comme un lieu commun obligé de la philosophie de l’art qui depuis les séries de Andy Warhol, impose ce renversement de la copie et du modèle. Que le schème platonicien soit renversé n’intéressait pas Monet le grand peintre des séries picturales, son inventeur, qui justifie l’idée de série par une recherche plastique spécifique, l’étude des effets de lumière sur le motif et la création d’une gamme colorée toujours plus subtile, plus juste et plus profonde, sans rien perdre de la construction du motif dont la solidité ne le cède en rien à Cézanne. Rien de tout cela chez les pop artistes. Ce sont des conceptuels, des « anartistes », selon l’expression d’Hélène Parmelin empruntée à Duchamp, et que les philosophes accompagnent bien souvent. Nous avons vu que Deleuze avait découvert l’accord des chauds et des froids. Et il en fait toute une philosophie. D’abord en disant que « le froid ou le chaud d’une couleur définit seulement un potentiel, qui ne sera effectué que dans l’ensemble des rapports avec une autre couleur. »4 Ce qui vaut en effet pour toute fonction plastique : une règle de plastique est un potentiel, l’accord des tons froids et chauds ne s’apprécie que dans le tableau avec toute sa complexité. Mais que ce jeu coloré, en soi purement plastique, devienne un jeu conceptuel dans une oeuvre qui met en scène l’effet conceptuel des couleurs sur la représentation, « un petit bonhomme, à l’arrière, est constitué vert et froid, pour chauffer encore par opposition le violet potentiel chaud. Ce n’est pas suffisant pour que la vie passe. Un homme jaune et chaud, à l’avant, va induire ou ré-induire le violet, le faire passer à l’acte par l’intermédiaire du vert, et par-dessus le vert. » etc. Deleuze nous fait un récit, une narratologie des rapports colorés qui sont eux-mêmes dans l’oeuvre l’objet d’un jeu théâtral. Pour que le tableau fonctionne avec ces fonctions colorées, nous savons qu’il n’est nul besoin d’une histoire. Ni même du peintre noir au premier plan qui observe la marchandise. « Le tableau, et la série des tableaux, ne veulent rien dire, mais ils fonctionnent. » Il faut au moins vouloir dire un propos pour montrer qu’il fonctionne. Il faut faire fonctionner un propos plastique comme les couleurs de Nicolas de Staël fonctionnent dans tous les registres de la couleur avec son apport propre : la couleur stridente, les couleurs sales s’accordant avec les couleurs pures, les dissonances accordées. Mais tout le monde n’est pas un créateur en couleur. Il n’y a eu au XXème siècle que deux ou trois coloristes créateurs, Matisse et de Staël. Ils ont apporté quelque chose à l’histoire de la couleur. Mais Fromanger dont le propos pictural semble bien résider dans une tentative d’apports colorés, ne trouve pas chez Deleuze un avocat bien convaincant. Comme la couleur ne fonctionne pas sur un plan plus ordinaire, comme ordre de relations plastiques, les couleurs sont saturées, mais quand bien même on les considèrerait comme accordées et somptueuses, elles n’ont rien d’original. Donc, ce que nous dit Deleuze concerne une histoire littéraire de la couleur fonctionnant littérairement et poétiquement dans une machine littématique : une gamme ascendante de la couleur dominante trace un système de connexion marqué de points blancs ; « le réseau des couleurs secondaires, qui forment au contraire les disjonctions du froid et du chaud, tout un jeu réversible de transformations, de réactions, d’inversions, d’inductions, chauffage et refroidissement ; la grande conjonction du peintre noir, qui inclut en soi le disjoint et distribue les connexions ; et au besoin le résidu de photo qui réinjecte dans le tableau ce qui allait lui échapper. Une étrange vie circule, force vitale. »5

Le tableau donc, et la série des tableaux encore, ne veulent rien dire, on l’a dit, le vouloir dire de la plastique ne participe ni du vouloir dire mis en évidence par Derrida «la pensée ne veut rien dire » ni d’un non vouloir dire qui permet un fonctionnement machinique de type deleuzien. Ou tout au moins ce qui fonctionne dans le tableau ce sont les fonctions de plastique pure, les métafonctions bénéficiant de quelque chose comme la fonction méta de Ricoeur, métaplastique et fonction méta, méta fonction plastique, nous l’avons vu plus haut. Que devient une plastophanie dans le langage d’un philosophe : « C’est difficile de demander à un peintre : pourquoi tu peins ? La question n’a pas de sens. Mais comment peins-tu, comment le tableau fonctionne-t-il, et du coup, qu’est-ce que tu veux en peignant ? » Suit la reprise du fameux tableau noir dont nous avons parlé au début de notre texte sur Deleuze. Il n’y a pas plus de tableau noir que de tableau blanc, de tableau vierge que de tableau rempli de la paradigmatique historique des oeuvres peintes, voire de la paradigmatique plastique. Que veut un peintre en peignant ? il veut la plastique pure. Il veut les rapports plastiques, il veut la sensation colorante, l’harmonie, le sentiment à la Chardin, les invariants plastiques, l’image totale, on a vu tout cela déjà. « Supposons que Fromanger réponde : je peins dans le noir, et ce que je veux c’est le froid et le chaud, et je le veux dans les couleurs, à travers les couleurs. Un cuisinier aussi peut vouloir le froid et le chaud, un drogué aussi peut vouloir le froid et le chaud. »6 Le peintre ne veut pas le chaud et le froid dans la couleur. Deleuze n’a pas compris la petite révélation plastique qui lui a été faite, au petit secret de plastique pure qui lui a été confié. Aucune couleur n’échappe au chaud et au froid. Il ne s’agit pas de voir les chauds et les froids, il n’y a pas d’ailleurs le chaud et le froid, hot et cool comme dit Deleuze, il y a les tons froids et les tons chauds, relatifs les uns aux autres et saisis dans leur accord, perçus dans leur rapport. Les tons chauds et les tons froids s’accordent entre eux comme tous les tons mais selon leur modalité de chaud et de froid. Toutefois, ils s’accordent aussi, simultanément, comme couleur particulière, il faut aborder cette question des couleurs, notamment chez Itten et au regard des fameuses théories scientifiques de la couleur qui ne sont jamais des théories plastiques. Et d’ailleurs sentir le chaud et le froid en peinture ce n’est pas sentir le chaud et le froid, physiologiquement. Les tons chauds et froids participent globalement à la qualité plastique des couleurs, la question d’une ambiance colorée entièrement froide, glaciale ou entièrement chaude, torride, est un problème de psychologie des ambiances que même un tableau de Ad Reinhard ne cherche pas à faire ressortir, lui dont les couches de peinture colorées très sombres résonnent en vibrations profondes, car ses noirs ne sont ni chauds ni froids dans leur ensemble, ses peintures ne sont d'ailleurs pas des monochromes, pour ceux-ci il s’agit toujours déjà d’art conceptuel, comme le bleu Klein.

Donc, il ne se peut pas que « pour Fromanger, ses tableaux soient sa cuisine à lui, ou bien sa drogue à lui. Hot et cool, voilà ce qu’on peut arracher à la couleur autant qu’à autre chose (à l’écriture, à la danse et musique, aux médias). » Qui a dit que le peintre voulait tout cela ? Qui a dit que celui qui ne voyait pas les fonctions plastiques en peinture dérivait toujours vers les correspondances, changeaient de plan. Pourtant, on s’accordera avec telle affirmation de Deleuze qui vise à dénoncer la grandiloquence pathétique des contenus historico-littéraires en peinture. « Qu’est-ce qu’il y a de révolutionnaire dans cette peinture-là ? Peut-être est-ce l’absence radicale d’amertume, et de tragique, et d’angoisse, de toute cette chierie des faux grands peintres qu’on dit témoins de leur époque. »7 Car la peinture est absolument non pathétique, et nous retrouvons ainsi dans les propos de Gilles Deleuze cette capacité à voir l’affirmation joyeuse de l’être y compris dans les toiles de Goya et du Greco, selon ses exemples empruntés à D.H.Lawrence, mais que l’on peut voir aussi chez le dernier Titien. Pas de « fantasmes fascistes et sadiques qui font passer un peintre pour critique aigu du monde moderne, alors qu’il jouit seulement de ses propres ressentiments, de ses propres complaisances et de celles de ses acheteurs. »8 Sans doute Deleuze ne vise-t-il pas ici Artaud par exemple (ou les artistes engagés des années soixante et la peinture tripale des expressionnistes ou des objectivistes allemands, encore moins Picasso qui au demeurant « a quelque chose à dire » – plastiquement – son vouloir dire plastique est comme chez tout peintre véritable une volonté de plastique pure sans vouloir dire phénoménologique, alors que pour Artaud, et quelque soit son souffle coupé... Mais « Fromanger aime la femme marchandise, verte-morte, qu’il fait vivre en bleuissant le noir du peintre. » Que penser de cette femme marchandise que l’on reliera à l’ange lyotardien, synthèse de prostituée marxiste et de prostituée baudelairienne ? Rien à voir avec la peinture, sans doute. Mais Fromanger nous dit Deleuze, aime tout ce qu’il peint .

Il y a selon nous un conatus pictural, une volonté affirmative, une surabondance à la Ricoeur peut-être, mais fondée sur le Plastikwollen, seules les fonctions plastiques fonctionnent dans le tableau.

Deleuze illustre les grandes dérives littéraires lorsqu’il parle du monde commun entre les peintres et les écrivains et qui est l’enjeu de la calligraphie, comme si également, « écrire sur la peinture » revenait seulement à courir le danger de décrire le tableau, et le tableau réel ne serait plus nécessaire « (avec leur génie, Robbe-Grillet et Claude Simon ont réussi à décrire des tableaux qui n’avaient pas besoin d’exister) »9 ou bien nous dit-il « on tombe dans l’indétermination, l’effusion sentimentale, la métaphysique appliquée. « Le problème propre à la peinture tient dans les lignes et les couleurs », il prétend dégager « des concepts qui soient comme taillés par et dans la peinture ».10 Mais que penser de ce déplacement des catégories picturales qu’il ne comprend plus en disant « l’écriture a sa propre chaleur, mais c’est en pensant à la peinture qu’on saisit le mieux la ligne et la couleur d’une phrase, comme si le tableau communiquait quelque chose aux phrases... »11 Il réintègre encore dans le même passage l’idée du tableau rempli de l’histoire de la peinture qui doit connaître une catastrophe optique, catastrophe qui est la matrice du tableau, mais on a vu que c’est le cliché moderniste du figural lui-même. Le figural ne conduit pas aux concepts taillés par et dans la peinture. Qui a dit que Deleuze échappait au totalittéraire ? «...approcher quelque chose qui soit un fonds commun des mots, des lignes et des couleurs, et même des sons. »12 Arriver à peindre une petite vague, aurait dit Bacon, ce serait très proustien, ajoute Deleuze, c’est comme le « Ah ! si je pouvais arriver à peindre une petite pomme » de Cézanne.13

Mais on n’a peut-être encore rien vu. Deleuze va échanger sa place avec un peintre et vice versa. Les dessins de Deleuze, assez picassiens, montrent d’ailleurs un petit sens de la construction, mais là n’est pas la question. Il s’agit encore de fonctionnement, de face, de surface et de préface qui fonctionnent. Et plus c’est mauvais les dessins, mieux ça fonctionne dit-il. « Justement c’est des monstres de surface... Comment ça fonctionne, le violet ? » demande-t-il au peintre. Il ne s’agit plus de chaud et de froid, ni même de couleur : « Stefan Czerkinskey - « Comment ça marche la thérrorie ? Comment ça marche un monstre en surface ? Gilles Deleuze – la thérrorie est violette. La thérrorie est peinturedésirécriture avec d’autres choses encore aux bords, dans les coins, aux milieux et ailleurs.<... >» L’artiste conceptuel, très Support surface, prend une toile non apprêtée, écrue, la met en sandwich entre les deux parties d’un châssis de bois, scié par le travers, le châssis déborde donc de chaque côté, et vous peignez les deux côtés en réagissant à ce qui traverse la toile à chaque fois. Trou-bord, bordure-marge, sont les deux unités de la peinture précise désormais Deleuze dans une note14, « mais d’autres choses aussi ». Territorialisation de l’un par l’autre, c’est la Réalité. Ce maculage réciproque, qui tort le trou lacanien, ou qui semble tordre la topologie lacanienne en faisant une thérrothérapie, la théorie qui après « le mouvement oscillatoire Flux Flux Klan connu sous la dénomination « le grand rackett de la pensée » et ses membres-organes « les squatters du concept » », la thérrorie constitue la thérrothérapie détruisant les maladies de notre temps entre mortèmes et sextose et la déprime glorificatrice, dont le mouvement le plus déterritorialisé est le violet comme vecteur fou. Que dire ? Cette histoire de peintre en forme d’autoparodie deleuzienne dément la recherche de concepts taillés dans et par la peinture. Il y a peut-être une misère de la philosophie de l’art inséparable d’un art de la misère philsophique autant qu’un art de la philosophie de la misère.

Le composé de percepts et d’affects séparés du plastème passe à côté de la peinture, nous venons de le voir. Ce composé de percepts et d’affects peut très bien ne jamais avoir été taillé par et dans la peinture : « après avoir peint les toiles, on se fabrique une monnaie très simple : à partir d’objets, de verbes, de gestes, de matériau, etc. » Les petits objets de ces littèmes dadaïstes, de ces sensations littéraires objectivées circulent dans le châssis-toile-bord-trou. Qui a dit que Deleuze avec ce genre d’artistes n’était pas totallittéraire, dans le genre par lui auto-parodié du Flux Flux Klan ou Fluxus Fluxus Plan d’immanence ? Et d’ailleurs les deux unités de la peinture, trou-bord et bordure-marge, le recto-verso automaculé est une stricture picturale à s’étrangler en se libérant réciproquement comme dirait Derrida. Et cette Réalité n’est même pas de la fausse monnaie.

L’on sait désormais que la sensation, le bloc de sensation, le pur être de sensation, exposé dans Qu’est-ce que la philosophie ? n’ont rien à voir avec la sensation cézanienne, que le composé d’affects et de précepts jamais ne verra le plastème, composé, perdu dans l’opposition reçue entre opinion et affect, reproduisant l’opposition entre opinion et philosophie, et ce n’est pas la création de l’artiste défini comme montreur d’affects en rapport avec les percepts ou les visions qu’il nous donne, qui manque de peuple, qui n’a pas trouvé son peuple.15 Qui a dit que Deleuze n’était pas totalittéraire : « Les tournesols de Van Gogh sont des devenirs, comme les chardons de Dürer ou les mimosas de Bonnard. Redon intitulait une lithographie : « Il y eut peut-être une vision première essayée dans la fleur ». La fleur voit. Pure et simple terreur : « Vois-tu ce tournesol qui regarde à l’intérieur par la fenêtre de la chambre ? Il regarde chez moi toute la journée » <Lowry, Au-dessous du volcan>. Une histoire florale de la peinture est comme la création sans cesse reprise et continuée des affects et des percepts de fleurs. L’art est le langage des sensations, qu’il passe par les mots, les couleurs, les sons ou les pierres. »16 Loi du mélange des genres, fatale, au profit du poème.

Le tableau donc. Le livre plastique. Deleuze via Stefan Czerkinskey travaille sur le subjectile, même s’il n‘emploie pas le mot, nous y reviendrons. Nous ne savons pas si une révolution est toujours immanente lorsqu’elle triomphe, si une révolution ne réside qu’en elle-même, dans les vibrations, les étreintes et les ouvertures, mais les révolutions artistiques, une révolution plastique qui demande son peuple, une oeuvre qui demande son peuple, communique son Plastikwollen dans un agencement collectif des sujets percevants dont le fonctionnement ne concerne aucun flux de type littéraire. Si les figures esthétiques ne sont pas identiques au personnage conceptuel, si les sensations faites de percepts et d’affects – mais les sensations sont plutôt désaffectées, les percepts seulement plastiques –, les blocs de sensations ne doivent pas redécouvrir les vérités de La Palice de la vérité en peinture : les deux problèmes de l’architecture des plans et du régime de la couleur se confondent toujours en peinture, on parle de plan coloré pour toutes peintures, et pas seulement pour Cézanne. 17 De même la chair ne participe pas d’une superposition de rouge et de blanc, « tantôt avec des tons rompus <et regarder comme notre écrivain-artiste parle bien de peinture, comme Diderot en employant les termes du métier> (juxtaposition de complémentaires en proportions inégales). » Encore une fois quelle est la peinture en demi-teinte qui ne compose pas avec la juxtaposition des complémentaires superposés, en couche ou entrecroisés comme les touches zébrées et entremêlées de l’impressionnisme, ou en glacis. Vérité d’évidence technique. D’autant plus que la peinture fait chair pour notre philosophe avec le devenir-animal, le devenir-végétal « comme la présence d’une bête écorchée, d’un fruit pelé, Vénus au miroir »18 Si nous nous montrons sévère avec Deleuze et sa faible connaissance de la peinture, non seulement technique, mais plus généralement plastique, notre philosophe nous aura fourni en revanche sa méta-esthétique kantienne, ailleurs, il nous a procuré l’extraordinaire relecture de l’Urdoxa phénoménologique, comme un apriori originaire du sens commun, une croyance originaire de l’image de la pensée, notre philosophe donc nous gratifie encore ici de cette même Urdoxa pour comprendre la sensation cézannienne ou le jaune de Van Gogh : « La sensation peut-elle être assimilée à une opinion originaire, Urdoxa comme fondation du monde ou base immuable ? La phénoménologie trouve la sensation dans des « a priori matériels », perceptifs et affectifs qui transcendent les perceptions et affections vécues : le jaune de Van Gogh, ou les sensations innées de Cézanne »19

Notre théorie du sens commun esthétique s’en trouverait relancée dans la mesure où le plaisir esthétique du sens commun en peinture participerait d’une sensation originaire apriorique comme Urdoxa. En un mot, le plastème serait Urdoxa. Et pas seulement le jaune de Van Gogh qui d’ailleurs ne possède pas le même statut constructif ou esthétique que la sensation cézannienne. La sensation cézannienne s’identifie à toutes les plastophanies formulées par les peintres. Elles sont en relation d’équivalence les unes par rapports aux autres. Le jaune de Van Gogh n’existe pas. Il y a une palette de Van Gogh dans un registre formel précis qui unifie le fonctionnement plastique du style mis au point par Van Gogh dont la gamme de jaune, d’ocres jaunes, roses et bruns semblent si caractéristiques. Mais parce que ces jaunes et non le jaune sont liés à la découpe des plans très anguleux et très ondulés des formes cernées, soulignées ou composées de hachures à pleine patte posée. La juxtaposition des morceaux de pâtes écrasés d’un trait, sans commune mesure avec la touche transparente et diluée de Cézanne, crée la gamme de jaune comme dominante d’un certain nombre de ses tableaux. Il n’y a pas de jaune Van Gogh. Comme il n’y a pas de vide coloré, ou colorant qui serait déjà une force. Nous avons déjà récusé le forcialisme de Deleuze comme celui de Derrida, le nietzschéisme pictural mérite mieux, comme nous l’avons vu avec la forme heideggerienne. Les forces deleuziennes ne regardent que celui qui ne s’intéresse pas à la peinture, d’autant que ces forces circulent chez tout le monde, chez Messian ou chez Proust pour faire lire je ne sais quelle force illisible du temps. On préfèrera le temps refiguré de Ricoeur pour comprendre l’avoir été de la sensation plastique conservé dans le tableau. « N’est-ce pas la définition du percept en personne : rendre sensibles les forces insensibles qui peuplent le monde, et qui nous affectent, nous font devenir ? »20 On se contentera, mais c’est peut-être plus difficile, du devenir-peintre de tout spectateur, et du devenir-plastique de tout percept, autrement dit que le philosophe s’intéresse au devenir-plastème de la sensation visuelle, au devenir-sensation visuelle du plastème pour celui qui entend, une fois, un jour, dans l’atelier d’un peintre, parler de chaud et de froid, comme Aragon entendit de la bouche de Matisse parler d’équilibre, ou Genet d’une meilleure proportion au-dessus de sa tête dans le portrait que fit de lui Giacometti. Mais de grâce, ne cherchez pas cette projection philosophique du schizo-analyste, « l’éternel objet de la peinture : peindre les forces, comme le Tintoret. » D’ailleurs la dérive littéraire est vite faite : « L’art abstrait, puis l’art conceptuel pose directement la question qui hante toute peinture – son rapport avec le concept, son rapport avec la fonction. »21 Il est vrai que notre préoccupation principale est de penser le concept de plastique pure, il nous serait donc facile de faire nôtre cette affirmation de Deleuze. Comme celle qui soutient la nécessité de la composition esthétique comme travail de la sensation, « Composition, composition, c’est la seule définition de l’art. » Mais il le dit à l’occasion de la musique, c’est-à-dire pour situer ce qu’il appelle la ritournelle tout entière comme l’être de sensation. Comme la sensation plastique n’est pas à nos yeux un être de force, l’oiseau des forêts pluvieuses d’Australie ne compose pas un ready-made avec les feuilles de l’arbre, ni n’accomplit une performance pour être un artiste complet.22 L’esthétique dadaïste de l’amor fati, l’indétermination de l’océan du champ infini des sensations qui nous affectent et à quoi parvient en définitive la pensée deleuzienne de l’art, sur fonds d’événement littéraire, de blocs de sensations littématiques, ne rendent jamais justice de la peinture qui est hiérarchie violente et sélection sévère du plastème, excluant le cliché du littème et du figural lui-même.