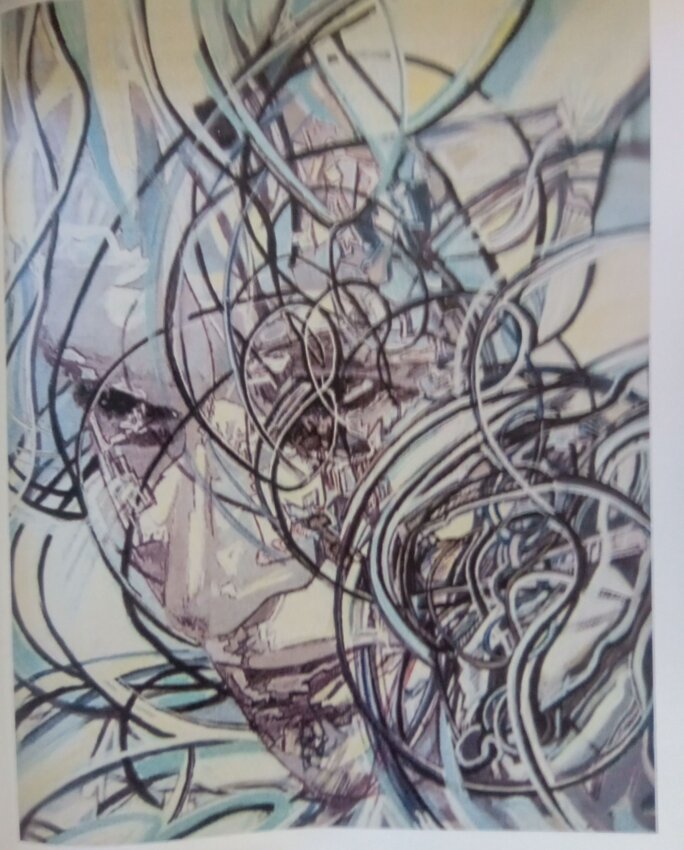

Derrida au téléphone

Agrandissement : Illustration 2

Derrida au téléphone (Interjection d'Apelle) Ce tableau fut exposé en 1998 à l'Université de Paris X, nous lui donnons ici la parole en y joignant une archive sonore, quelques mots enregistrés sur un répondeur téléphonique. L'homme se présentait avec humour, « je suis un bâton de chaise », et sous le nom de "Jacques Remuant". Il répondait à nos cadeaux, nous remerciait si gentiment pour nos dessins, nos peintures et autres documents variés sur la série des portraits que nous lui livrions ainsi, en voisin, souvent directement dans sa boîte aux lettres. A cette époque, on le voit aussi réagir au cheminement de son livre en cours Marx and Sons, dont j'assumais l'édition et rédigeais les notes.

Sur ce portrait on distinguera un dessin à la plume, déchiré en bandelettes, et représentant une circoncision de l'enfant Jésus inspirée d'une sculpture visible dans le chœur de la cathédrale de Chartres. Ce dessin est disposé ici comme une onde, un appel. Il y a encore la reproduction d'une "Carta de la amistad" de 1996, première esquisse de son "portrait en saint".

A l'occasion d'une de ses visites, je lui avais dit, devant ses portraits: -Voici le DERRIDARIUM. -Vous les appelez comme ça? me demanda-t-il.

Si on veut s'amuser avec tous les appels derridiens, l'interjection d'appel, notamment chez Artaud, on peut renvoyer en effet à "la vérité en pointure", la fameuse querelle sur les chaussures de Van Gogh entre Heidegger, Shapiro et Derrida: chaussures de paysan ou souliers de ville, restitution en lacet, ou délaissé. Pline nous rapporte l'anecdote suivante, restée célèbre, au sujet du grand peintre de l'antiquité, Apelle : « Quand il avait fini un tableau, il l’exposait sur un tréteau à la vue des passants, et, se tenant caché derrière, il écoutait les critiques qu’on en faisait, préférant le jugement du public, comme plus exact que le sien. On rapporte qu’il fut repris par un cordonnier, pour avoir mis à la chaussure une anse de moins en-dedans. Le lendemain, le même cordonnier, tout fier de voir le succès de sa remarque de la veille et le défaut corrigé, se mit à critiquer la jambe : Apelle, indigné, se montra, s’écriant qu’un cordonnier n’avait rien à voir au-dessus de la chaussure. » Qu'aurait-il dit au sujet du philosophe: « Philosophe pas plus haut que ta pointure, ton concept, ta littérature» ? Frans Hals fut poursuivi par un cordonnier pour dettes, une vieille histoire et de bon augure, donc.

Interjection d'Apelle. Suspendre le jugement des philosophes, objection de peintre. « Apelle avait de l'aménité dans les manières, ce qui le rendit particulièrement agréable à Alexandre le Grand : ce prince venait souvent dans l'atelier, et, comme nous avons dit (VII, 38), il avait défendu, par un décret, à tout autre artiste de le peindre. Un jour, dans l'atelier, Alexandre parlant beaucoup peinture sans s'y connaître, l'artiste l'engagea doucement au silence, disant qu'il prêtait à rire aux garçons qui broyaient les couleurs ; tant ses talents l'autorisaient auprès d'un prince d'ailleurs irascible. » Un Socrate devenu la risée des peintres aurait-il réagi de la même façon? Interjection d'Apelle.

Mais aujourd'hui, le philosophe ou l'écrivain se trouve souvent face à une installation, et l'artiste conceptuel est désormais à l’image du philosophe ou du littéraire en art, il est son semblable, son frère. Bien sûr, "Apelle" n'est plus aujourd'hui qu'une sorte de témoignage littéraire ou même une créature, une fiction proprement narrative, car aucune de ses peintures n'a subsisté. Mais je te vois venir poète, essayiste. "Alexandre voulut que le seul Apelle put faire son portrait." Apelle avait beaucoup d'ennemis. A la mort d'Alexandre, Antiphilos, un peintre concurrent, avait calomnié Apelle en place public. Il fut reconnu innocent. A la suite de cette accusation, Apelle peignit La Calomnie, le premier tableau allégorique. Interjection d'Apelle.

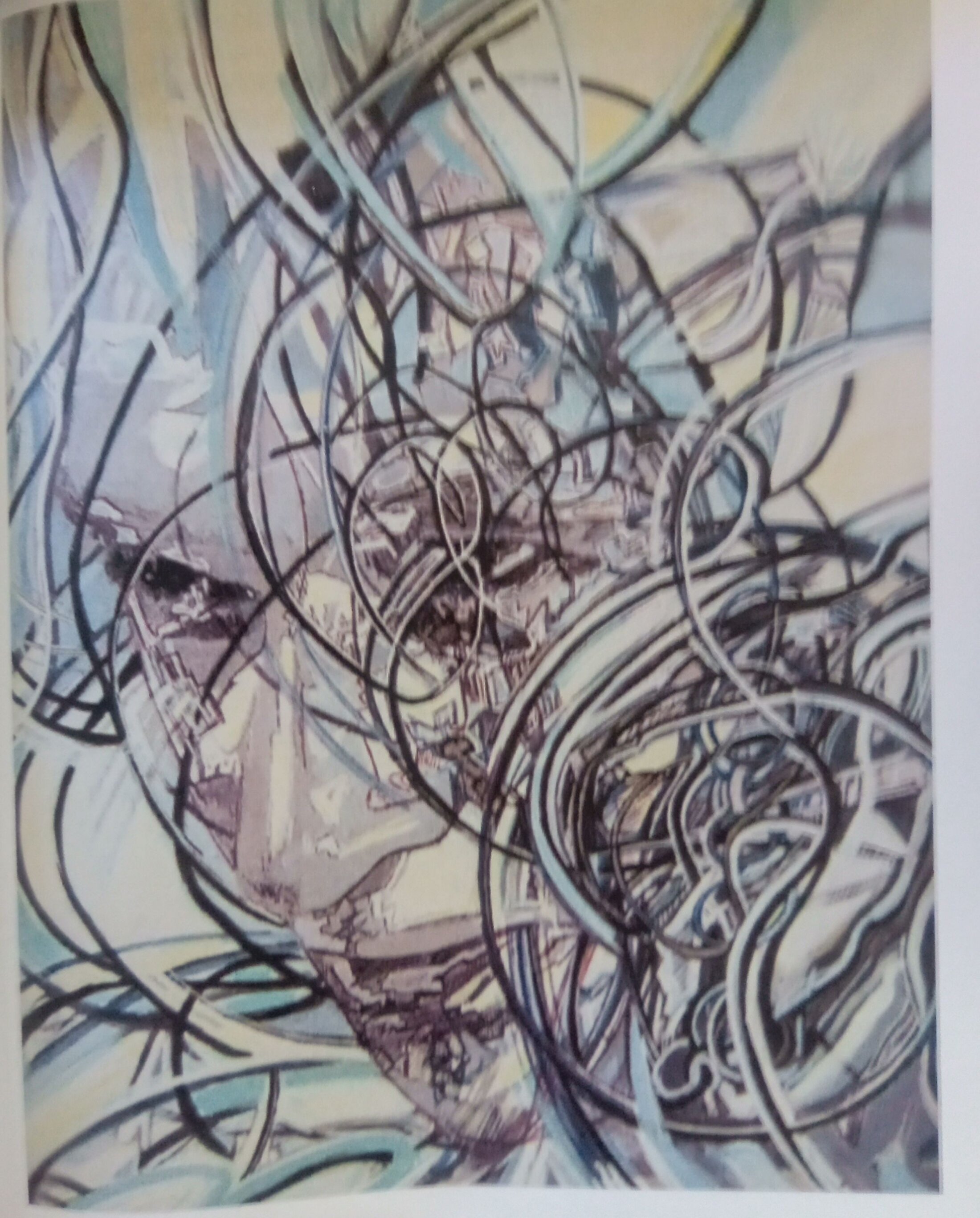

Agrandissement : Illustration 3

Mais Socrate a aussi fait appel, refusant de boire la ciguë. Il réclame un deuxième procès, et celui-ci se tient enfin, deux mille ans après. C'est l'argument de la pièce d'Alain Badiou. Socrate répondrait-t-il aussi de ces accusations que lui porterait un Apelle, Socrate, fils de sculpteur, et auteur d'une œuvre sculptée, Les Trois Grâces, que l'on voyait à l'entrée de l'Acropole. Mais Pline, justement, refuse cette attribution, très conjecturale. Xénophon est membre du jury dans la pièce d'Alain Badiou, Le deuxième procès de Socrate . Justement Xénophon, nous le savons, fait dialoguer Socrate et le peintre Parrhasios dans ses Mémorables. Mais sans échapper à l'interjection d'Apelle. C'est aussi un duel de lignes entre peintres, Apelle rivalisant avec Protogène. Et un autre mot: « Pas un jour sans une ligne », devenu proverbial mais aussi symbole de la plus grande confusion au sein du malheureux « graphein »: « Pas un jour sans une ligne [d' « écriture » ]» ! Non ! Pas un jour sans une ligne, un « trait pictural » -une touche picturale : « Sutor ne supra crepidam », « cordonnier pas plus haut que la chaussure », « philosophe» Ligne de partage entre écriture et peinture.

Ne supra crepidam judicaret Pas plus haut que la « crèpis », (fondement, notamment les premiers degrés d'un temple sur lequel repose les colonnes). « Philosophe : pas plus haut que la crèpis! ». « Philosophe : pas plus haut que la crèpis! » - en peinture.

De quoi revoir quelques propositions derridiennes : le « trait différentiel », toute sa philosophie. Or il n'y a pas de trait différentiel en peinture. Le trait n'est pas un concept pictural, ni un concept du dessin, car le dessin c'est une peinture avec des moyens réduits disait Matisse, le trait est une ligne qui elle-même se ramène au plan qu'elle traverse, au rythme qu'elle exprime, et à sa construction interne. De quoi « réécrire » la théorie du trait et de la trace -en peinture.

Car en latin crepidus a toute une résonnance, crepito, le verbe, signifie craqueler, craquer, résonner, le bruit compte ici... Crèpis donnera aussi le crépi français qui couvre la façade. Soignons la crêpe, le voile... en peinture. Effet + CR

μὴ ὑποδηματοποιῷ ἐπὶ κρηπῖδα κρίνεσθαι

Αποκαταστάσεις της αλήθειας εν υποδήμασι

Apelle, Apel, à PL

Une communauté de communication picturale, communauté a priori, à la manière de Karl Otto Apel, aura aussi été notre dessein. Et le PL étudié ailleurs, aura été notre contribution au GL et au GR derridien. Comment ne pas ếtre à côté du PL en peinture? Enfin, une coupure d'Apollon chez Walter Benjamin, une ligne dans la ligne que nous avons pointée.

Derrida le juste.

« Pas plus haut que ton « inscape » en peinture, en poésie, en musique ». Derrida, via Hopkins, nous le dit, en toute « justice ». Etablir des rapports justes en peinture, telle est aussi la définition que donne Cézanne de la peinture. Le PL du plastème. « Inscape » ce mot forgé par Gerard Manley Hopkins, apparaît dans une lettre, cette fois-ci non détournée, (comme avec Emile Mâle), adressée à tous les artistes sensibles à la forme, l'air dans la mélodie, la forme en peinture, l'inscape en poésie. Sur le modèle de l'ultima solitudo, l'haeccéité de Duns Scot. Solitude de Dieu, nous dit Derrida, le plus seul, et c'est pour cela que nous l'aimons, le comprenons. Mais l'œuvre d'art aussi. C'est le mot de Jean Genet que nous avions laissé à son attention dans le livre d'or de Cerisy en l’année 2000, avec son portrait, un portrait de Derrida en vignette.

« Si je regarde le tableau, comme je l'ai dit, il m'apparaît dans sa solitude absolue d'objet comme tableau. » « Quiconque n'a jamais été émerveillé par cette solitude ne connaîtra pas la beauté de la peinture. S'il le prétend il ment. » Il fallait voir les yeux ronds de Derrida alors. Selftaste de la peinture.

Pas plus haut que tes shoes aussi (la vérité en Warhol) on le verra ailleurs. Les images publicitaires du premier Warhol : Andy Warhol Shoes Journal Et la Vérité en Chaussures : poussière de diamant Diamond Dust Shoes. Warhol « ne sup... » Car Warhol téléphone à B. Ma philosophie de A à B et vice-versa De la Boîte Brillo à la « Boîte Briault » Mais, comme dirait Michel Foucault : « Ceci n'est pas un dispositif ». Ou alors, le dispositif pictural de plastique pure ne sera jamais un dispositif duchampien. Fondation Maeght 2013 Vidéos BHL, des boîtes de lecture.

C'est aussi l'histoire d'un emprunt de notre concept de « plastème » par un philosophe médiatique.

C'était pour son exposition à la Fondation Maeght en 2013, une note explicative : "Le plastème est une notion que Bernard-Henri Lévy m'a empruntée, c'est d'ailleurs ce qui fut à l'origine de notre rencontre, lui demandant ce qu'il entendait sous ce mot. J'avais lu sous la plume de son ami François de Saint Chéron, en une critique élogieuse qu'il fit de l'exposition Les Aventures de la vérité, une définition du terme « plastème»: car ce terme n'avait reçu aucune définition ni dans le catalogue ni dans l'exposition. Ainsi en une note de cet article nous pouvions lire : « 3. Plastème signifie rapport plastique pur, on parle du plastème kantien. Philosophème est une proposition philosophique. ». Or Bernard-Henri Lévy n'a jamais parlé de plastique pure que je sache. Cette définition, a fortiori le « plastème kantien » est tout simplement repris d'un de mes textes mis en ligne depuis plusieurs années déjà et publiés en 2007. Cf. François de Saint-Chéron 06/07/13 : 40 ans après le Musée Imaginaire de Malraux, Bernard Henri Lévy à la Fondation Maeght, Crif.

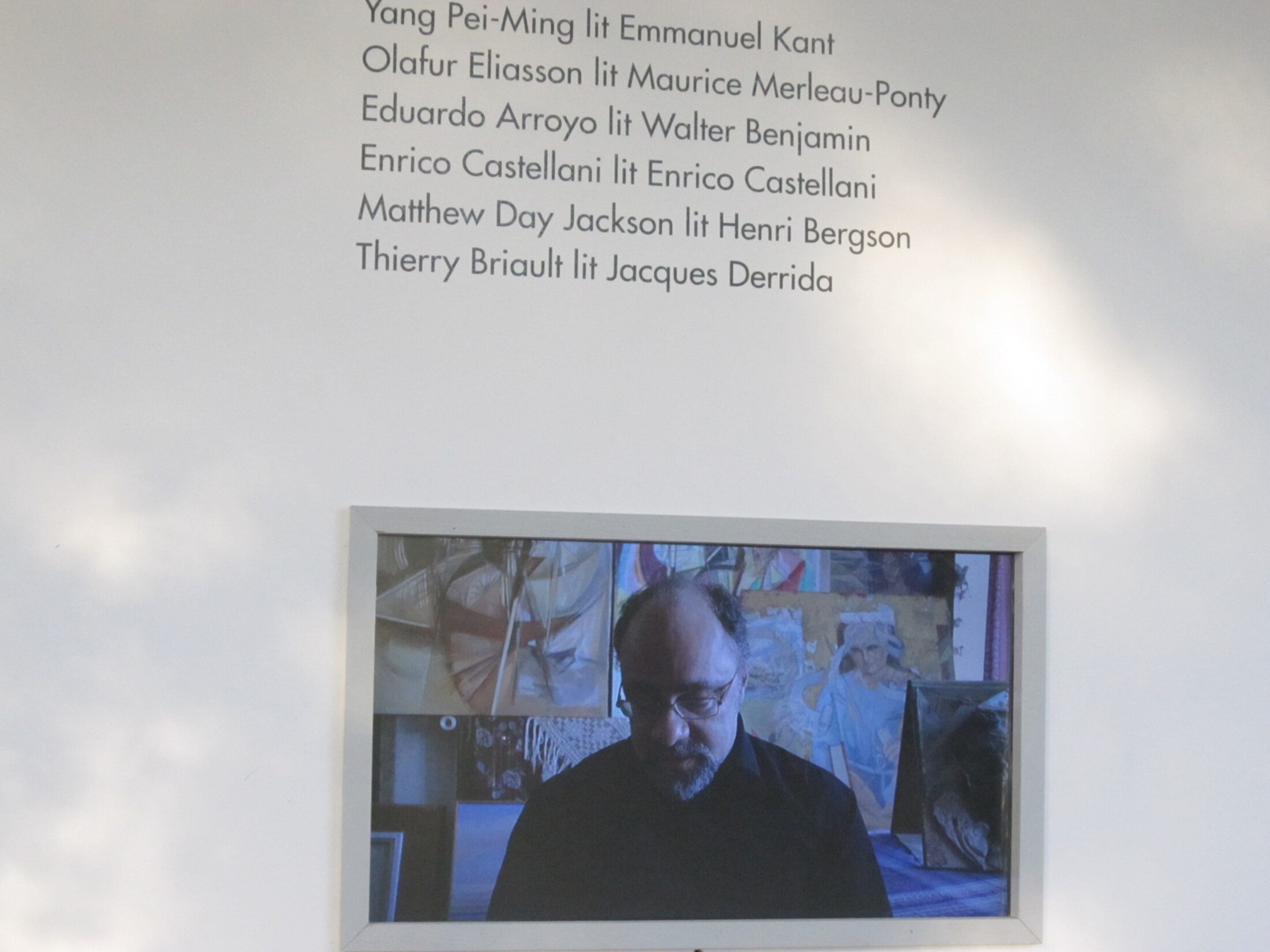

Afin de rectifier les choses, j'ai fait une communication sur les portraits de Derrida devant Aimé Maeght et Olivier Kaepplin. L'on m'a aussi placé dans une boîte de vidéos de lectures, chaque artiste contemporain exposé lisant un philosophe. Je lisais Derrida. Le tout figurant dans l'exposition, en terrasse.

Agrandissement : Illustration 4

Jeff Koons lisant Aristote Thierry Briault lisant Derrida « Sur la chaussure du garçon poussant la truie, on lit Franz Wieser, le nom de l'artisan qui a réalisé la sculpture "Ushering in banality" sous la supervision de Koons. A la différence de Marcel Duchamp, Jeff Koons n'expose pas les objets eux-mêmes mais leur reproduction dans une taille et une matière différentes. Ce ne sont donc pas vraiment des ready-made. » Buren lisant Althusser Abramovic lit Artaud Anish Kapoor lisant Jean-Paul Sartre

Jake et Dinos Chapman lisent Jean Baudrillard

Valério Adami lisant Valéry Gérard Fromanger lisant Felix Guattari Gérard Garouste lisant le Talmud

APPEL, APEL, APELLE

La coupure d’Apelle, d’Ap(l), voilà ce qu’il faudrait désormais penser. L’expression nous vient de Giorgio Agamben qui, à l’intérieur de son séminaire sur Paul, interprète l’histoire de Pline. Cette histoire rapporte la rivalité entre les peintres Protogène et Apelle: celui-ci voulant rendre visite à Protogène, et le trouvant absent, laissa sur une toile vierge la trace de son passage en dessinant une ligne extrêmement fine. Protogène de retour dans son atelier reconnut la signature d’Apelle et traça une ligne plus fine à l’intérieur de la première. Le défi d’artiste s’acheva par une dernière prouesse de signature, Apelle redessinant une ligne encore plus fine. Le tableau, tel une œuvre minimaliste, restera tel quel, et figurera dans les collections impériales, exposé à l’admiration de tous: “J’ai entendu dire qu’il avait brûlé dans le premier incendie de la Maison de César sur le Palatin; j’avais eu l’occasion de le voir: sa vaste surface ne contenait que des lignes à peine perceptibles, aussi paraissait-il absolument vide à côté des autres chefs d'œuvre et s’attirait-il davantage par là même et les regards et la célébrité.” Pour un peu on se surprendrait à admirer l’Antrios, le tableau « déconstructif » ridiculisé par Yasmina Reza. Ou le tableau virtuel de Thierry de Duve, la toile vierge que personne ne pouvait peindre, ni même concevoir, et qui bien sûr marque également le point culminant de la déconstruction picturale. Appeler cette performance graphique légendaire, coupure d’Appel, comme l’a fait Walter Benjamin, et se voir traduit par coupure d’Apollon, voilà qui ne pouvait pas nous laisser indifférent. Notre coupure plastique, reformulée ailleurs en coupure althussérienne séparant la plastique pure et la littérature, le plastème et le littème, la plastique pure et le capitalisme littéraire ou l’image-capital de Guy Debord, la plastique pure et la plasticité de Catherine Malabou.

Erreur de traduction: (nach dem apolll(i)nischen Schnitt), “comme une ligne divisée selon la coupure d’Apollon”, cette phrase n’aurait aucun sens, ni dans la mythologie grecque ni ailleurs nous dit Agamben (Le temps qui reste, p. 84). D’abord il est étonnant de supposer qu’il y a coupure ou division dans ce jeu de lignes gigognes. Pline n’utilise pas les termes de division ou de coupure mais insiste sur la performance plastique et artisanale des tracés linéaires de plus en plus fins, simples exercices de virtuosité, mais aussi travail de signature dans l’excellence. Enfin, ce que ne dit pas la légende, nos artistes grecs ont dû s’ingénier à créer des rythmes plastiques, des rapports linéaires, voir des accords de couleur d’une ligne sur l’autre, illustrant le mot du grand peintre américain Mark Tobey: “le problème majeur de la peinture, se trouve, pour moi, dans le rythme et la forme plastique.”Aller trouver cela chez Simon Hantaï, Henri Michaux et autres Cy Twombly. Il faut penser Mark Tobey contre Antrios, Mark Tobey contre Thierry de Duve, Mark Tobey contre Simon Twombly. La coupure plastique partage le champ plastique et l’on peut, véritablement, employer cette belle expression de coupure d’Apelle, et ne pas hésiter à reprendre pour notre compte l’erreur de lecture qui en fit une coupure d’Apollon. C’est une coupure d’Apollon. Mais Giorgio Agamben qui ne connaît que les textes, réinterprète cette coupure d’Apelle comme une division de la ligne, c’est-à-dire rien de moins qu’une circoncision, l’aphorisme messianique en tant qu’il divise la division elle-même entre les juifs et les non-juifs. Car les juifs comme les non-juifs sont eux-mêmes divisés chacun de leur côté: juifs en tant que juifs selon le souffle et non selon la chair = non non-juifs. Les non-juifs selon la chair et non-juifs selon le souffle deviennent aussi des non non-juifs. Mais pour rester avec les Grecs, et l’universalisme de Paul, le peintre grec Apelle restera définitivement non-juif selon la plastique, non seulement selon la chair, mais aussi selon le texte. On connaît l’autre fable de Pline le concernant: alors qu’Alexandre se risqua à parler de peinture, il fit rire les broyeurs de couleurs de l’atelier d’Apelle. Plastophanie négative et militante comme celle de Picasso à propos d’Apollinaire (« il ne connaît rien à la peinture ») ou Degas (« cher Valéry, vous n’y avez rien compris »).

Cette histoire colossale du défi entre les artistes, cette histoire située dans l’Ile de Rhodes nous obligera, une fois de plus, à être complètement indifférent au sens, dans la peinture, et donc indifférent à la coupure entre la chair et le souffle rebaptisée par Agamben via Benjamin, coupure d’Apelle. Notre coupure d’Apelle-Apollon sépare l’esthétique du livre, de l’écriture, et l’esthétique de la plastique, de la forme visuelle qui“perçoit sa propre division au-delà d’elle-même”: la phrase de Benjamin qui ne voulait plus rien dire, mais qui reste une plastophanie involontaire absolue: “comme une ligne divisée selon la coupure d’Apollon, perçoit sa propre division au-delà d’elle-même.” La coupure plastique perçoit sa division, son auto immunité, celle qui détruirait le sens aux yeux de certains, car ils croient, c’est leur croyance absolue, qu’un art qui s’autoproclamerait art de l’absence de sens au bénéfice d’une visualité pure, un art qui ne cède ni au figural ni, peut-être au sens de l’appel de l’être, est un art relevant du formalisme le plus mortifère. La plastique pure se nourrit de la vie comme tout le monde, mais la vie n’est pas son objet. Le récit, la fable, le poème l’indiffèrent. Comme dirait Hegel, là où est la rose, là il faut danser. Là où est Rhodes, là est le salut. Là où est le colossal plastique, là est le salut, là où il faut sauter, faire sauter plastiquement ce qui se tient au-delà de la division plastique. Hegel qui dénonçait la cire molle de pensée sans concept et sans effectivité: pour nous c’est la“plasticité” en tant qu’elle s’oppose toujours à la plastique pure. La plastique pure saute par-dessus son temps, par-dessus le rocher de Rhodes, et se défend toujours contre la philosophie qui peint son gris sur du gris, cette peinture philosophique qui semble d’autant plus marquée par une forme de la vie qui a vieilli, qu’elle s’intéresse avant tout en art à la forme de la vie au détriment de la forme plastique. (Par où la “vie philosophique” et la “vie littéraire” paraissent bien grises pour le peintre).

Cette division de la division paulinienne telle qu’interprétée par Agamben serait une coupure d’Apelle messianique qui ne parvient jamais à un universel. S’opposant en cela de son propre aveu à Badiou, et rendant impossible l’universalisme plastique que nous préconisons. Le reste qui fait la division, transformant le juif en non-juif, semble incompatible avec notre universalisme paulinien au sens de Badiou, universalisme de plastique pure où le Grec n’apparaît que comme grec, où la philosophie et la plastique pure sont grecques. La philosophie parle grec et la plastique aussi. La gratuité de la plastique pure sans reste relève d’une autre pensée de l’appel: appel coupé comme une coupure d’appel (sourd à l’appel de l’être, de l’écriture, du son) appel coupant, séparé, séparant. La ligne dans la ligne, la coupure de ligne, dessin dans le dessin, entaille ainsi l’incision, évite la tarte à la crème de la modernité académique du non identitaire, de l’hétérogène facile, et autre “informe”.

L’appel de la plastique pure, sans doute plus proche quant à sa fondation philosophique d’une pragmatique transcendantale digne de Karl Otto Apel, de sa sémiotique transcendantale, mais notre sémiotique plastique s’appuiera sur l’hypo-iconicité de Peirce, une réalité visuelle pré-sémiotique, anté-signifiante. Cet appel issu du principe plastique est un Apel qui recourt à la coupure d’Apelle: Apel appelle Apelle. Apelle appelle Apel, l’appel appelle Apel-Apelle etc. L’appel de plastique pure. Derrida parlant de la voix enregistrée:

« Ce qui est le plus nouveau, le plus puissant dans ce dont nous parlons ici, ce n’est pas tant la production et la transmission des images, mais de la voix. Si on tient la voix pour un médium auto-affectif (un médium qui se donne pour auto-affectif même s’il ne l’est pas), un élément de la présence absolue, alors le fait de pouvoir garder la voix de quelqu’un qui est mort ou radicalement absent, de pouvoir enregistrer, je veux dire reproduire et transmettre la voix du mort ou du vivant-absent, voilà une possibilité inouïe, unique et sans précédent. Ce qui nous arrive par la voix ainsi re-produite dans sa production originaire est marqué d’un sceau d’authenticité et de présence qu’aucune image n’égalerait jamais.

La puissance télévisuelle est vocale, au moins autant que la radiophonie. On soupçonne beaucoup moins naturellement la recomposition artificielle et synthétique d’une voix que celle d’une image. On sait qu’il y a des voix synthétiques, mais on ne soupçonnera pas une voix aussi facilement, aussi spontanément, qu’on soupçonnerait des images. Cela tient donc à la valeur de présence réelle dont nous affecte la spectralité de la voix re-produite – à un degré et selon une structure que la virtualité visuelle n’atteindra jamais. C’est que l’auto-affection phénoménale nous renvoie à une proximité vivante, à la source émettrice, productrice, ce que ne fait pas la caméra qui capte une image.

L’enregistrement de la voix re-produit une production. L’«image» vocale est ici l’image d’une production vivante et non d’un objet-spectacle. En ce sens, ce n’est même plus une image, mais la re-production de la chose même, de la production même. Je suis toujours bouleversé quand j’entends la voix de quelqu’un qui est mort, comme je ne le suis pas quand je vois une photographie ou une image du mort. On se rend moins attentif à la même possibilité dans la quotidienneté du téléphone. Mais imaginez que vous entendez sur un répondeur la voix de quelqu’un que vous appelez et qui vient de mourir – ou simplement qui est devenu aphasique dans l’intervalle. Cela arrive, vous savez... Je suppose que cette expérience nous est commune.

Il y a là la re-production en tant que re-production de la vie par elle-même, et la production est archivée comme source, non comme image. C’est une image mais une image qui s’efface comme image, une représentation qui se donne comme pure présentation. On peut archiver et spectraliser la vie elle-même dans son auto-affection. On le sait, quand quelqu’un parle, il s’affecte lui-même. Mais quelqu’un qui se donne à voir ne se voit pas nécessairement. Dans la voix, l’auto-affection elle-même est (supposée) enregistrée et communiquée. Et cette supposition forme la trame essentielle de notre écoute. Je parle ici de la voix, non de la sonorité en général, du chant, par exemple, et non de la musique en général. [C’est] un point absolument essentiel dans le retour du religieux partout où il passe par la voix.

Je peux aussi être touché, présentement, par la parole enregistrée d’un mort ou d’une morte. Je peux, ici et maintenant, être affecté par une voix d’outretombe. Ce qu’il faut, c’est entendre, ici et maintenant, ce qui fut, dans le présent restauré d’une auto-affection, le s’entendre-parler-soi-même ou le s’entendre-chanter- soi-même de l’autre-mort: comme un autre présent vivant.

Mais je puis aussi, grâce à une machine télécommunicative capable de reproduction, m’adresser à moi-même, parler, répondre à l’autre ainsireprésenté dans sa présence (donc mort ou vif, à partir de là cela fait peu de différence). Miracle de la technologie, je peux aussi prier à travers ces machines à itérabilité que sont déjà les mots, les grammaires, les langues, les gestes codés, les rites – et cela en des lieux et à des moments, ici et maintenant, que je tiens pour absolument singuliers: irremplaçables.

Et je peux même prier Dieu. Dieu vivant ou Dieu mort, Dieu mort vivant, à partir de là cela fait peu de différence. Je peux élever ma prière vers lui à travers un portable que je transporte sur moi, le déplaçant avec l’ici-maintenant de mon corps propre, comme si c’était mon corps, mon «origine», mon «point-zéro», ma bouche, mes mains, mon oreille.

A une distance quasi infinie, grâce aux satellites, je peux non seulement m’adresser à Dieu mais, mieux encore, je peux, croyant en lui, croire que je lui transmets immédiatement, de ma main, la prière portable de l’un des miens qui, présent à Brooklyn ou, la différence n’est pas grande, immobilisé dans le quartier juif orthodoxe de Méa Shéarim, s’adresse ainsi à Dieu par téléphone depuis le mur des Lamentations (où je me trouvais présent moi-même).

Comme un certain Nahman Bitton le fit un jour et fut photographié par un journaliste (la photo a été publiée) à l’instant où, posant son portable sur le mur, il transmettait ainsi la prière de son correspondant. Celui-ci priait dans son portable collé au mur. Ce qui manque à cette archive pour qu’elle soit complète, c’est le contenu enregistré de la prière elle-même. De la prière portable et portée, transportée sur-le-champ ou à même le mur. Mais Dieu sait, et nous aussi, que cela n’aurait pas été impossible. De meilleurs paparazzi réussiront sûrement à le faire un jour.

Quant à cette expression, «retour du religieux», comment faire pour ne pas se contenter des choses qui sont vraies mais que tout le monde sait et dit? Bien sûr, ce retour suit l’effondrement de tant de choses, empires, régimes totalitaires, philosophèmes, idéologèmes, etc. C’est vrai, mais cela ne suffit pas peut-être à saisir ce qui, dans l’expression «retour du religieux», garde une dimension théâtrale.

Le religieux n’avait pas disparu, il n’était pas mort, seulement réprimé dans les sociétés totalitaires, communistes, dans les colonies, etc.; l’islam n’était pas mort ou parti, seulement dominé, censuré, réprimé dans tant de sociétés coloniales. Le retour ne signifie donc pas que la religion revienne, mais qu’elle revient sur scène et sur une scène publique mondiale. Avec, encore une fois, toutes les connotations du retour comme revenance et réapparition spectrale.

Le retour c’est sa réapparition sur scène et nullement sa renaissance: la religion ne renaît pas. D’ailleurs, on n’a qu’à voir ce qui s’est passé en Russie et ailleurs. On a l’impression qu’elle n’a jamais été aussi vivante, la religion, que cachée pendant soixante-dix années de totalitarisme. Et voici que tout d’un coup, intacte, elle revient sur la scène, plus vivante que jamais.

Entre awakening et return il y a cet éclat de la visibilité: on peut enfin pratiquer sa religion d’une façon manifeste, dans la force de la phénoménalité, la levée de la répression (répression autant dans le sens de l’inconscient que de la politique). Il y a là, à cause de la répression, une accumulation de force, une potentialisation, un déferlement de conviction, un surcroît de puissance extraordinaire.

Jacques Derrida, extrait du dialogue inédit qui a suivi la conférence : Surtout pas de journalistes! Galilée, 2016

Penser à ne pas lire, puisqu’il paraît qu’il faut penser à ne pas voir.

« Mon désir ressemble à celui d’un amoureux de la tradition qui voudrait s’affranchir du conservatisme. (…) Double injonction contradictoire et inconfortable, donc, pour cet héritier qui n’est surtout pas ce qu’on appelle un « héritier » (…) Elle commande deux gestes à la fois : laisser la vie en vie, faire revivre, saluer la vie, « laisser vivre », au sens le plus poétique ce qu’on a hélas transformé en slogan. Savoir « laisser », et ce que veut dire « laisser », c’est une des choses les plus belles, les plus risquées, les plus nécessaires que je connaisse. Tout près de l’abandon, du don et du pardon. L’expérience d’une « déconstruction » ne va jamais sans cela, sans amour, si vous préférez ce mot ». Jacques DERRIDA (1930-2004), Elisabeth ROUDINESCO : De quoi demain….Dialogue, éditions Fayard et Galilée, 2001, page 16.

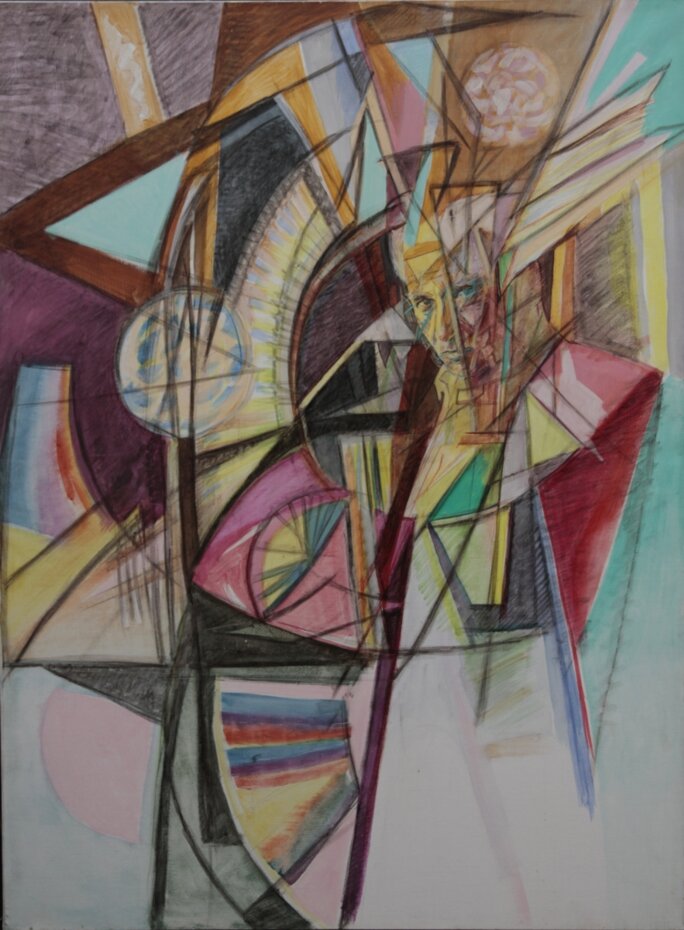

Agrandissement : Illustration 5