Le travail est une question politique majeure : même s’il n’occupe guère de place, du moins à ce stade, dans le débat électoral, son organisation et ses finalités conditionnent nombre d’enjeux décisifs : les inégalités sociales, la santé humaine, les périls écologiques mais aussi la crise démocratique. Car l’organisation du travail imprime aussi son empreinte sur les comportements politiques. Comme le dit Christophe Dejours, « le travail ne peut pas être neutre par rapport à la démocratie : ou bien il contribue à entretenir et à développer l’exercice de démocratie, ou bien il la détruit » [1].

L’aliénation au travail nourrit l’abstention électorale…

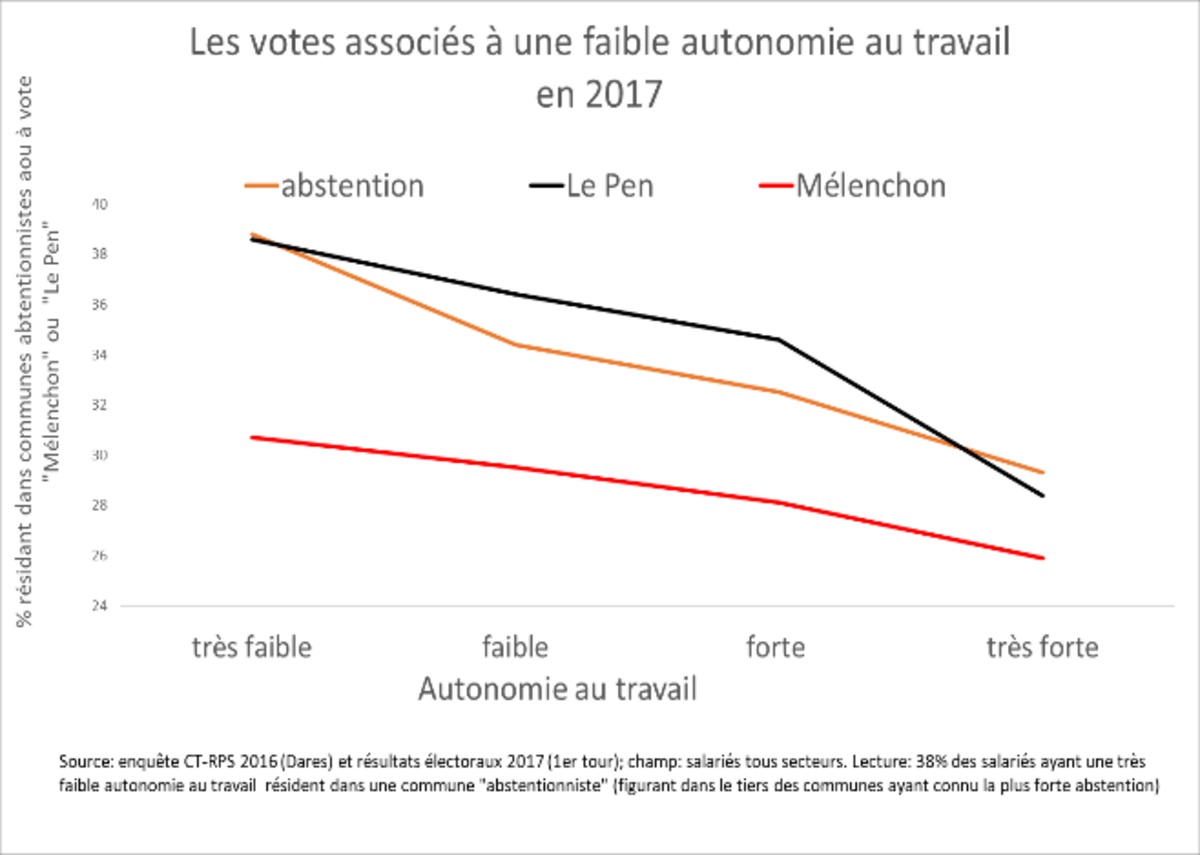

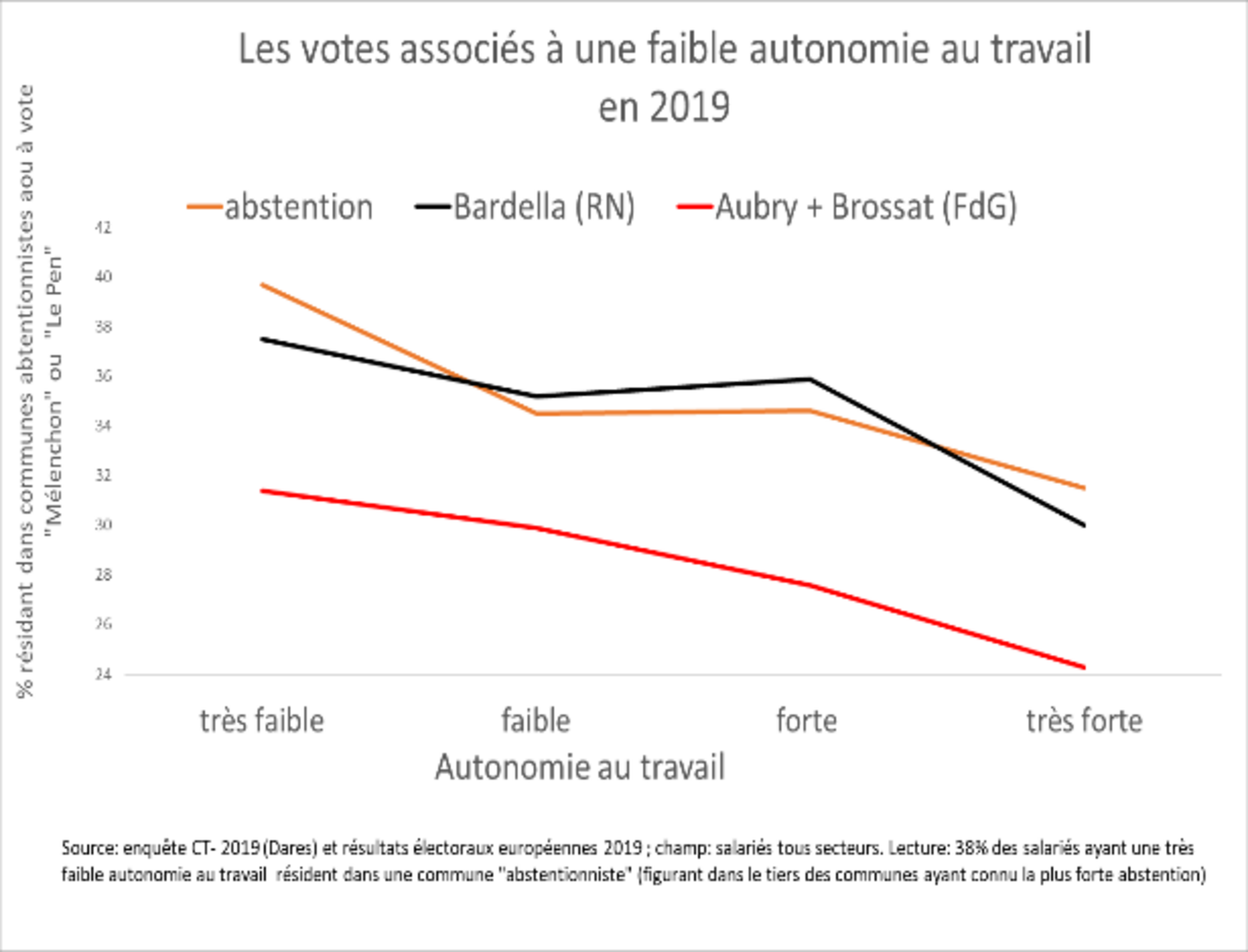

M’inspirant de diverses recherches académiques sur ce thème[2], j’ai déjà montré[3] que le manque d’autonomie dans le travail a nourri l’abstention aux élections présidentielles de 2017. J’approfondis et j’actualise ici ce travail empirique en l’étendant à l’élection européenne de 2019, dont j’ai rapproché les résultats de ceux de l’enquête Conditions de travail de la même année[4].

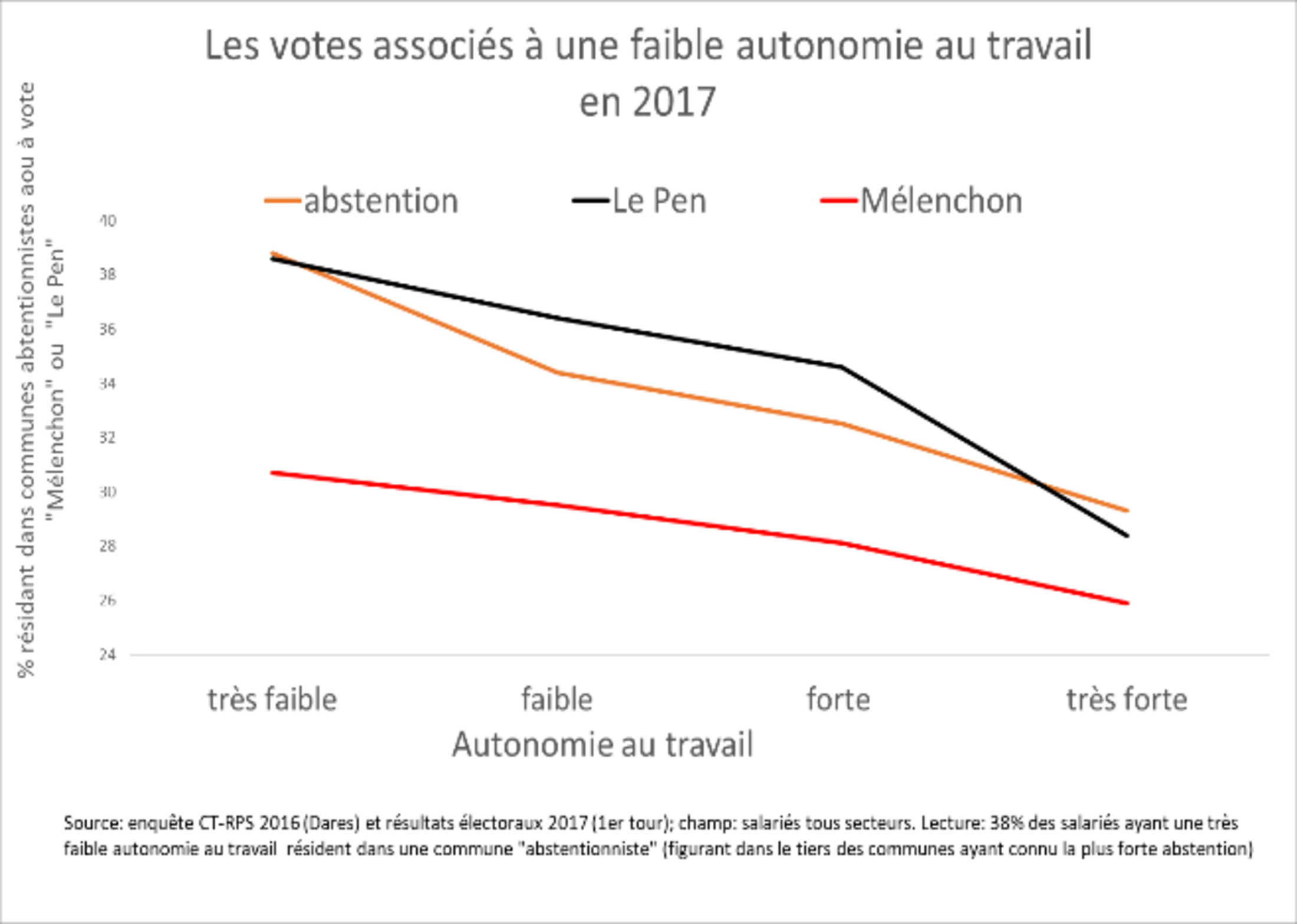

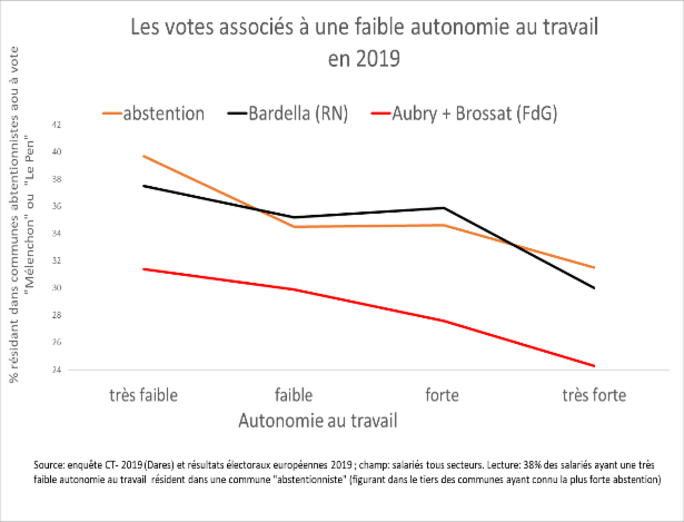

On retrouve exactement le même schéma en 2019. L’abstention a été beaucoup plus forte en 2019 qu’en 2017, mais elle demeure nettement associée au manque d’autonomie au travail (graphiques 1 et 1 bis)[5]. Le mécanisme politico-psychologique sous-jacent semble assez clair : les salarié.es aliéné.es dans leur travail et dépourvu.es de capacité d’action du fait d’une organisation rigide et d’un travail appauvri et répétitif, se sentent également impuissant.es dans la sphère politique et ne voient pas l’intérêt d’aller voter.

… mais aussi le vote « populiste »

En 2017 et encore en 2019, les votes pour le Rassemblement National (Le Pen, Bardella), mais aussi pour l’ex-Front de Gauche (Mélenchon, Aubry-Brossat [6]), demeurent eux aussi associés à un déficit d’autonomie au travail (graphiques 1 et 1 bis). L’interprétation de ce double résultat est plus complexe, car il ne renvoie aucunement à une proximité sociologique ou idéologique entre ces deux courants. Dans ces données, cohérentes avec l’ensemble des enquêtes d’opinion, les profils des électeurs RN et du Front de gauche diffèrent fortement: la résidence dans une commune « lepéniste » est statistiquement associée au fait d’être né en France de parents français, d’âge moyen[7], ouvrier.e, de travailler dans une PME ou de façon isolée, d’avoir des horaires atypiques (travail de nuit en particulier) ; tandis que le vote Mélenchon est associé au fait d’être plutôt jeune, immigré.e ou descendant.e d’immigré.e, syndiqué.e, fonctionnaire ou salarié.e d’une grande entreprise.

Cependant ces salarié.es vivent une condition commune dans leur travail, un déficit de pouvoir d’agir : lorsqu’il ne débouche pas sur l’abstention, ce déficit favorise le vote pour un courant protestataire, ou plus précisément « populiste ». Le populisme est ici entendu de façon générique comme une dynamique politique charismatique portée par un.e candidat.e qui appelle le peuple à s’unir autour de sa personne pour s’opposer à des élites ou un système exécrés. L’absence d’autonomie au travail nourrirait alors moins un sentiment de résignation (débouchant sur l’abstention) que d’humiliation et d’injustice, source d’une quête de réconfort et d’identité au sein d’une communauté imaginaire rassemblée autour d’une figure dominante: nationaliste, raciste et conservatrice pour le RN, progressiste et écologique pour le Front de gauche[8].

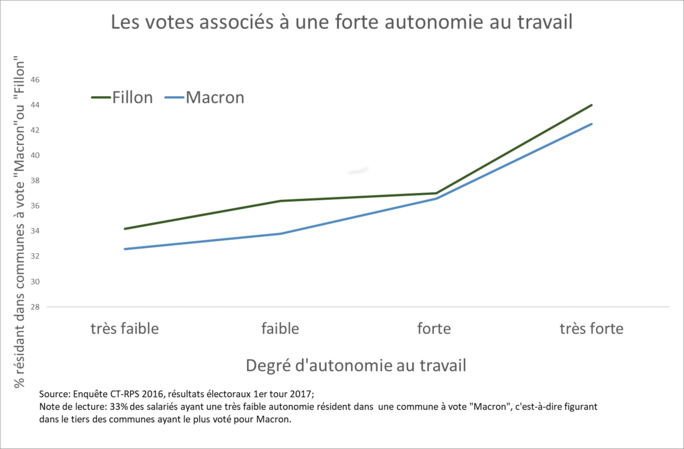

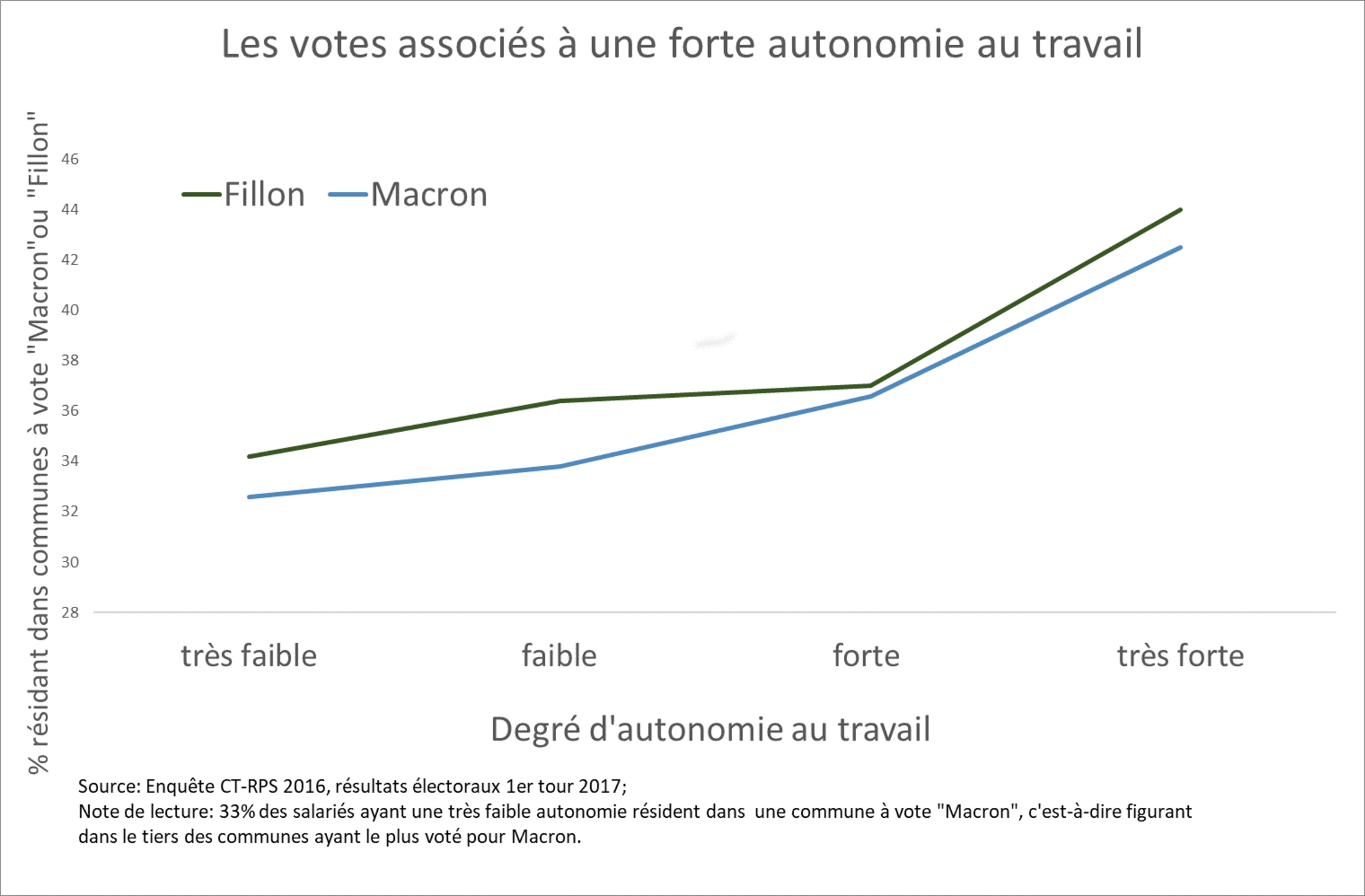

On comprend aisément que le populisme inégalitaire du RN se nourrisse de l’aliénation au travail. Que celle-ci soit associée au « populisme de gauche » pourrait paraître paradoxal, puisque la gauche se réclame historiquement d’un projet d’émancipation du travail. Mais comme l’a montré Bruno Trentin[9], cette émancipation a surtout été pensée à travers la hausse des salaires et la réduction du temps de travail, et très peu via l’autonomie dans le travail. Le socialisme associationniste du XIXème siècle était porté par l’aristocratie ouvrière, les ouvriers de métier dotés d’une large autonomie professionnelle. En 2017 au contraire, les ouvriers et employés les plus autonomes ont plutôt voté pour les candidats de la droite néolibérale, Macron et Fillon.

Autonome au travail = néo-libéral en politique ?

En effet, au premier tour de la présidentielle, 34% (respectivement 33%) des salarié.es disposant d’une très faible autonomie au travail résident dans des communes « fillonistes » (resp. « macronistes »), contre 44% (resp. 43%) de ceux ayant une très forte autonomie (graphique 2).

Comment parier alors sur le caractère émancipateur de l’autonomie au travail ? Comme le note un critique : « en retrouvant du pouvoir d’agir dans leur travail individuel et collectif, les salarié·e·s voteraient un peu moins à l’extrême-droite, et un peu plus pour ces amis réputés du travail et des travailleurs que sont Macron et Fillon. Tout ça pour ça ? »[10]. C’est en fait un peu plus compliqué.

L’autonomie favorise aussi la gauche non populiste

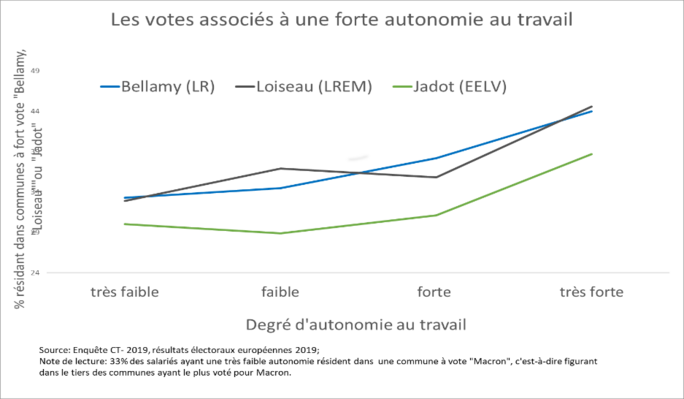

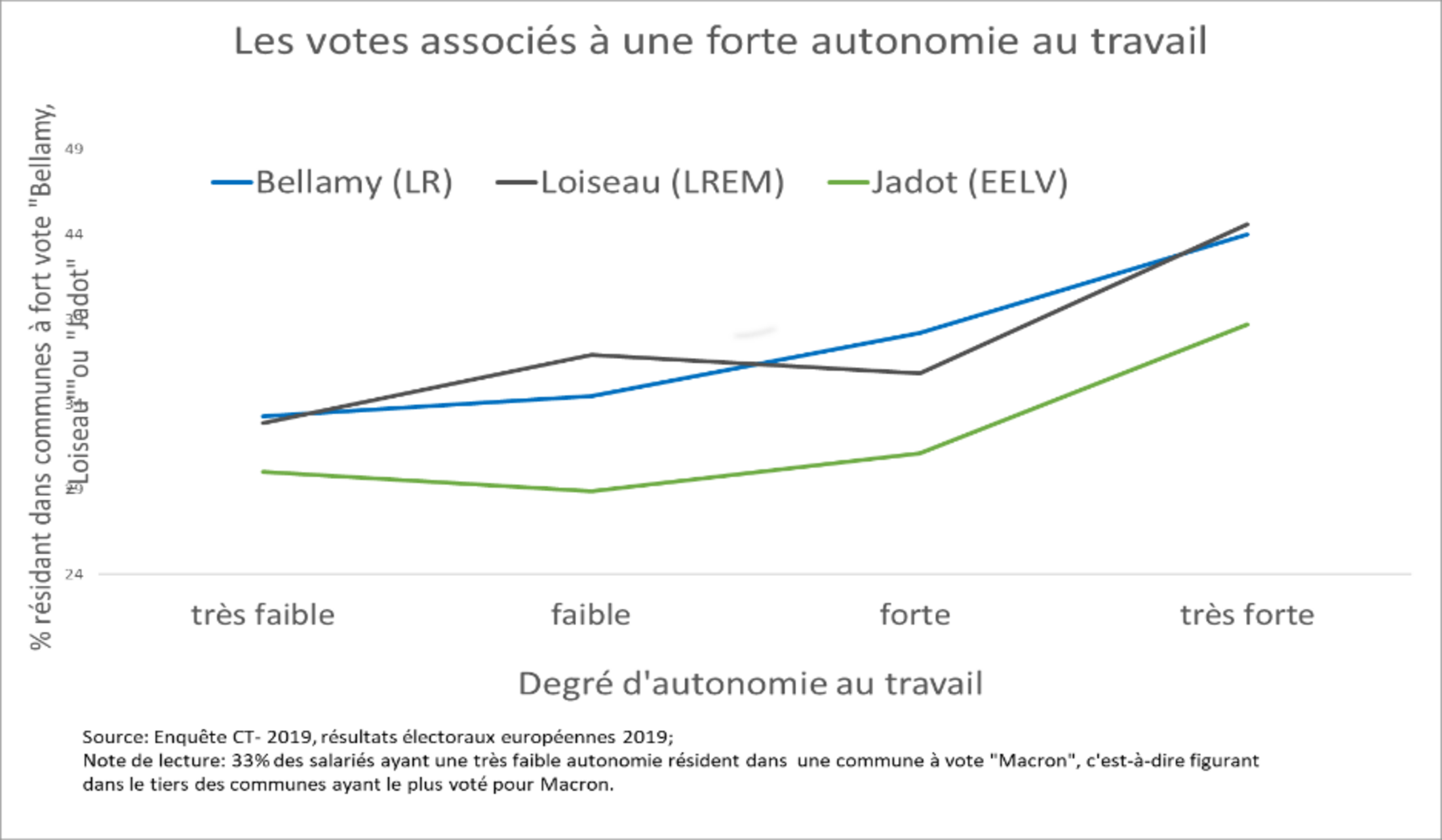

En 2019, le même schéma se reproduit : les votes aux élections européennes pour les listes néolibérales, Bellamy (LR) et Loiseau (LREM), sont associées à une plus forte autonomie au travail (graphique 3).

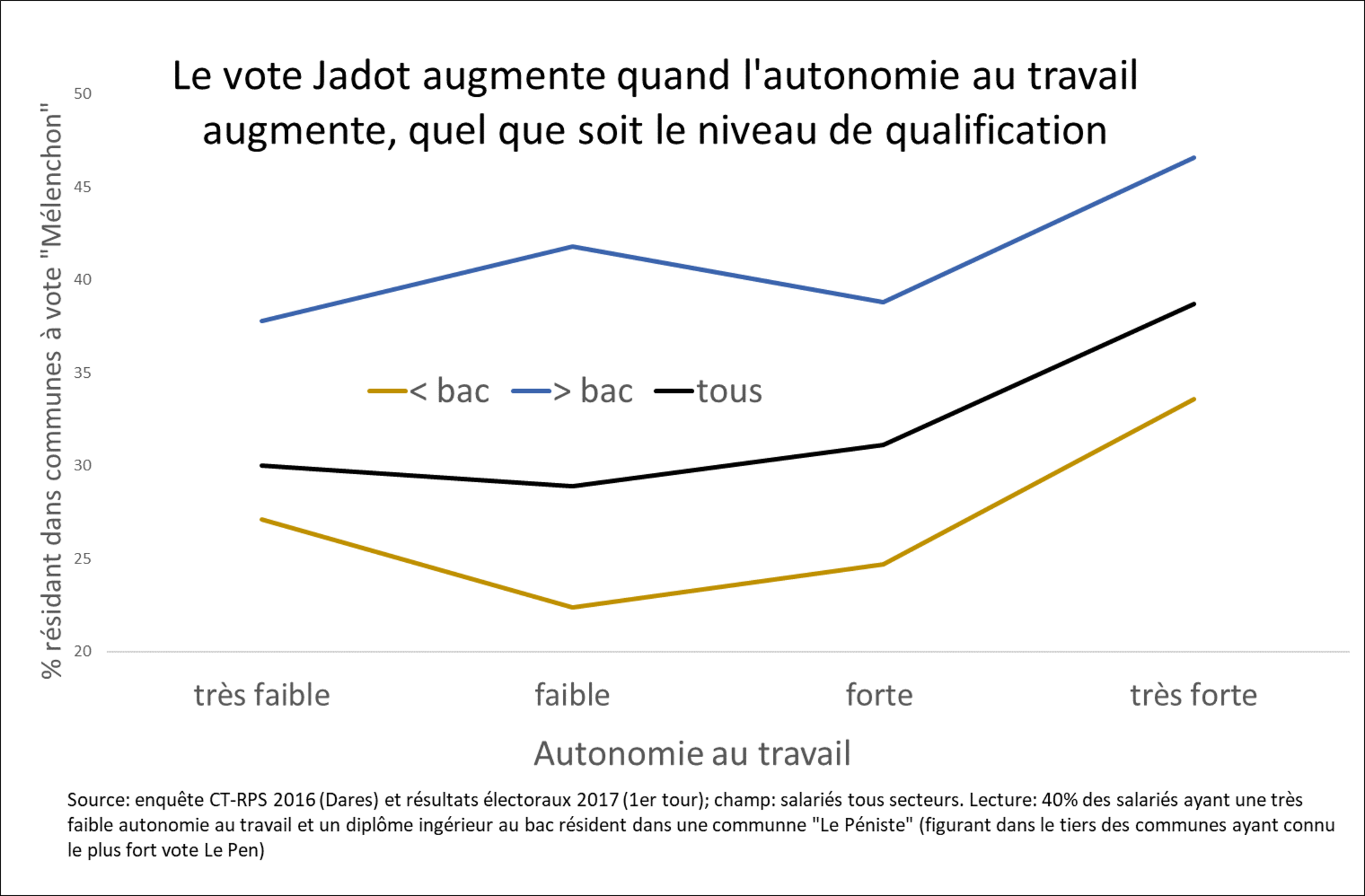

Toutefois, la présence d’une liste EELV introduit une nouveauté relativement à 2017, ou Jadot avait retiré sa candidature au profit de Hamon, dont le faible score rendait l’analyse statistique difficile. En 2019, le score élevé de la liste Jadot, classée à gauche, permet une étude statistique précise : il apparaît lui aussi associé à une forte autonomie au travail. Cela semble indiquer que les corrélations entre autonomie et vote sont déterminées d’abord par le profil des candidats « populistes » : si les salarié.es les plus autonomes votent en 2017 Macron ou Fillon, c’est l’effet-miroir de la prédilection des moins autonomes pour Le Pen et Mélenchon. Mais quand apparaît une offre politique de gauche non populiste, comme celle de Jadot en 2019, elle semble également susceptible d’attirer des salarié.es autonomes dans leur travail.

L’autonomie favorise le vote néolibéral surtout en haut de l’échelle sociale

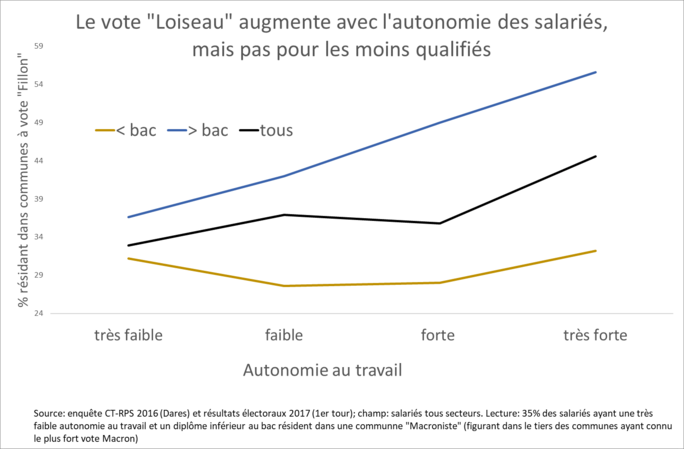

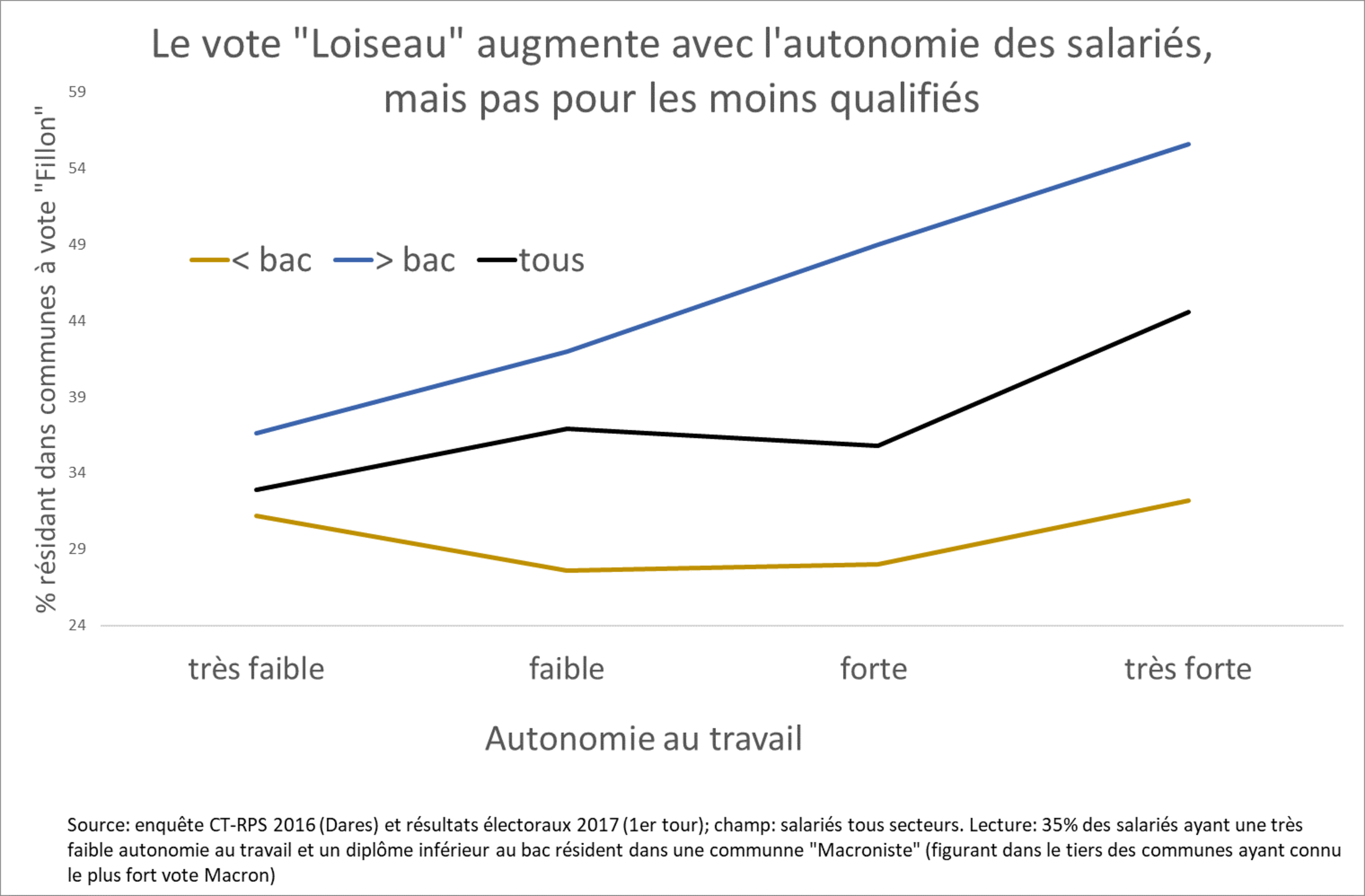

Le lien entre autonomie au travail et vote pour le néolibéralisme est-il valide quel que soit le niveau de qualification des salarié.es ? Ou bien ce lien concerne-t-il plutôt les catégories les plus qualifiées, qui bénéficient d’une position sociale relativement privilégiée et sont peut-être plus susceptibles d’associer liberté au travail et néolibéralisme en politique ? Cette dernière hypothèse est clairement validée pour le vote « Loiseau / LREM » en 2019 (graphique 4) : pour les salarié.es diplômés du supérieur, ce vote augmente très fortement avec le niveau d’autonomie, alors que ce n’est pas du tout le cas pour les salariés ayant un diplôme inférieur au bac. Le même phénomène s’observait en 2017 pour le vote Macron (graphique ici non reporté).

C’était aussi le cas du vote Fillon en 2017 : la corrélation avec l’autonomie au travail ne concernait que les plus qualifiés (graphique 5). En 2019, toutefois, ce n’est plus le cas : le vote Bellamy s’accroît avec l’autonomie quel que soit le niveau de qualification (graphique 5 bis) [11].

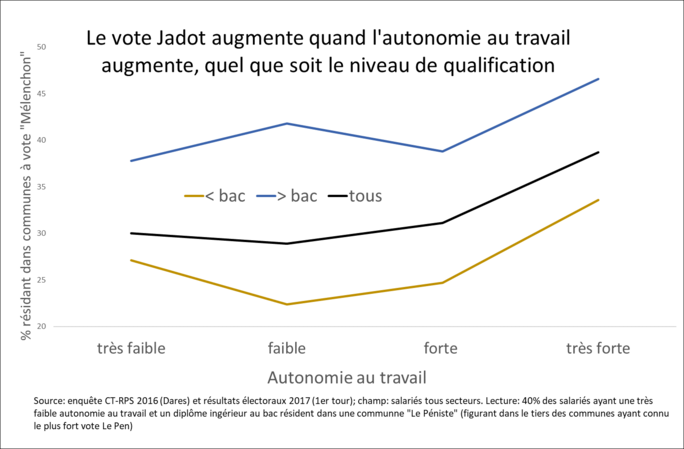

Pour la liste Jadot, la corrélation avec l’autonomie au travail concerne tant le haut que le bas de l’échelle sociale (graphique 6) : l’association entre autonomie au travail et vote EELV ne concerne donc pas que les plus favorisés.

En définitive, ces résultats éclairent la complexité des liens entre autonomie au travail et comportements électoraux. Le manque d’autonomie au travail est clairement associé à la passivité politique reflétée par l’abstention. Mais pour celles et ceux qui votent, l’aliénation au travail n’implique pas nécessairement une attitude réactionnaire. Elle peut favoriser un vote protestataire d’extrême-droite, mais aussi populiste de gauche. De même l’autonomie au travail peut favoriser un vote néolibéral, surtout pour les catégories aisées, mais aussi un vote pour une gauche non populiste, à tous les niveaux de la hiérarchie sociale.

A gauche, deux types de rapports entre autonomie au travail et vote semblent donc coexister : l’autonomie peut défavoriser le vote (pour la gauche populiste) ou le favoriser (pour EELV). Le Front de gauche parle sans doute plus de travail que les Verts, mais c’est plutôt sous l’angle quantitatif (emploi, salaire, durée du travail) et sans remettre en cause le salariat et la subordination, en cohérence avec une pratique (mouvement « gazeux ») très centralisée et assez éloignée d’un fonctionnement démocratique, tandis que le discours écologiste valorise les nouvelles formes d’autonomie (coopératives, communs, pédagogies nouvelles, démocratie directe, etc). Au-delà des configurations particulières de ces deux scrutins, peut-être faut-il voir là deux ressorts différents, et pourquoi pas complémentaires, à la mobilisation politique à gauche : l’un fondé sur la protestation contre l’aliénation et l’exploitation, l’autre mobilisant davantage, sans nécessairement le savoir, un pouvoir d'agir ancré en partie dans le travail.

[1] « Théorie du travail, théorie des pulsions et théorie critique : quelle articulation ? », in A. Cukier (dir.), Travail vivant et théorie critique, Affects, pouvoir et critique du travail, PUF, 2017, p. 149.

[2] R. A. Karasek (2004), “Job socialization: The carry-over effects of work on political and leisure activities”, Bulletin of Science, Technology & Society, Vol. 24, No. 4 ; H. Lopes, S. Lagoa, T. Calapez (2014), “Declining autonomy at work in the EU and its effect on civic behavior” Economic and Industrial Democracy 35(2) ; J. W. Budd, J. R. Lamare, A. R. Timming (2018), « Learning about democracy at work: Cross-national evidence on individual employee voice Influencing political participation in civil society », ILL Review, 71(4).

[3] Libérer le travail. Pourquoi la gauche s’en moque, et pourquoi ça doit changer, Le Seuil, 2018. Les résultats complets de l’étude sur l’élection de 2017 sont à consulter dans « Travail et bien-être psychologique. L’apport de l’enquête CT-RPS 2016 », Document d’études Dares, n°217, mars 2018.

[4] L’autonomie est ici mesurée par un indicateur synthétique reposant sur une quinzaine de questions, dont le travail répétitif ou l’obéissance stricte aux consignes, mais aussi l’impossibilité de faire varier les délais, d’interrompre son travail quand on le souhaite, d’apprendre des c

hoses nouvelles, de développer ses compétences dans le travail, etc. L’étude initiale analysait les coefficients de chaque question.

[5] Une commune est ici dite « abstentionniste » (resp. « à vote pour X ») si elle figure dans le 1er tercile de l’abstention (resp. du vote pour X). Les corrélations présentées dans les graphiques ne tiennent pas au fait que les ouvriers votent plus pour Le Pen, car elles sont confirmées dans une analyse économétrique « toutes choses égales par ailleurs » expliquant le vote par l’autonomie en contrôlant par la profession et les nombreuses variables socio-démographiques et liées aux conditions d’emploi et de travail, disponibles dans l’enquête.

[6] On a additionné les scores de ces deux listes (France Insoumise et PCF) en 2019, pour avoir des scores plus amples et moins dispersés, facilitant l’analyse statistique. Une modélisation économétrique (de type logistique) expliquant la couleur politique de la commune de résidence par les variables sociodémographiques et les conditions de travail confirme la significativité statistique des résultats ici commentés.

[7] Les plus de 60 ans votent bien davantage pour la droite classique.

[8] La théoricienne du populisme de gauche est Chantal Mouffe, Pour un populisme de gauche, Albin Michel, 2018.

[9] B. Trentin, La Cité du travail. La gauche et la crise du fordisme, Fayard, 2012

[10] Patrice Bride, « Qui libérera le travail ? », https://www.direletravail.coop/qui-liberera-le-travail/

[11] Concernant les votes Mélenchon en 2017 ou Aubry-Brossat en 2019, ils sont corrélés négativement à l’autonomie pour tous les niveaux de qualification (graphiques ici non reportés).

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6