Vingt Dieux est un film que je recommande vivement, non pas tant pour son intrigue que pour la vision qu’il propose de la campagne aujourd’hui. Une vision réaliste, loin du misérabilisme souvent associé aux récits d’agriculteurs, et qui s’intéresse surtout à la jeunesse rurale contemporaine. Voici le synopsis :

“Totone, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les bals du Jura avec sa bande de potes. Mais la réalité le rattrape : il doit s’occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remporterait la médaille d’or du concours agricole et 30 000 euros.”

La réalité qui le frappe est tragique : la mort de son père, accidenté sur le chemin du retour d’un bal, ivre au volant. Ce qui rend la scène encore plus poignante, c’est que c’est Totone lui-même qui l’a convaincu de prendre la voiture pour aller se coucher. Cette tragédie résonne avec mon expérience personnelle, ayant grandi à la campagne. Les soirées et bals, événements aussi rares que les mois dans l’année, étaient marqués par la dépendance à la voiture : départ en groupe, stationnement précaire dans un fossé, et, à la fin, ces départs parfois fatals. Combien de fois ai-je vu des hommes reprendre la route, éméchés, persuadés que “ça ira” ? Et combien de fois, au matin, la nouvelle de leur décès a-t-elle marqué les villages ?

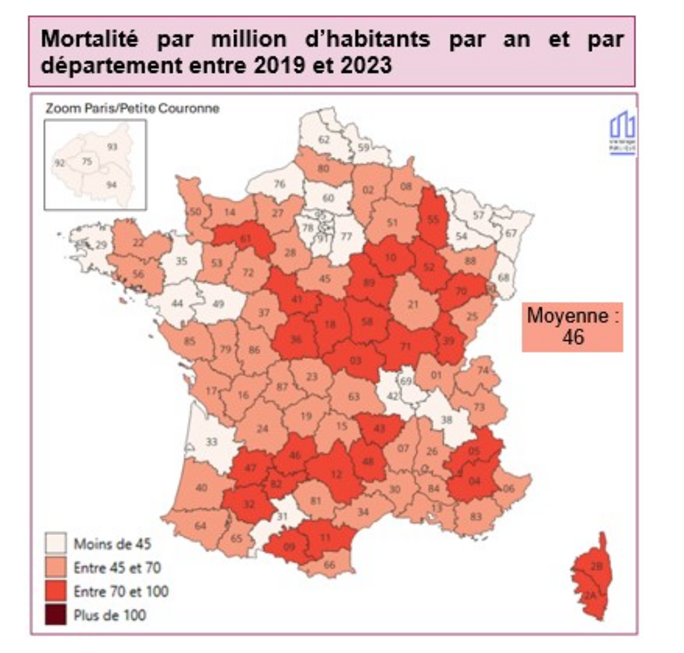

Dans le film, Totone découvre la voiture de son père sortie de la route devant un corps de ferme. Les phares sont encore allumés. Ses amis inspectent le siège conducteur en silence, tandis que Totone baisse la tête. Le film reprend ensuite, sans qu’il soit jamais question de ce décès. Cette scène, loin d’être anecdotique, met en lumière une réalité bien documentée : selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, la moyenne nationale en France métropolitaine est de 32 morts par an et par département. Ce chiffre, cependant, masque une surreprésentation des départements ruraux, comme ceux de l’ancienne région Midi-Pyrénées (Gers, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Ariège), où l’on compte entre 70 et 100 décès sur certaines périodes.

Les routes hors agglomération concentrent 59 % des accidents mortels, contre seulement 9 % sur autoroute. Parmi les victimes, 70 % sont des hommes, ce qui interroge sur le lien entre voiture et masculinité. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce ne sont pas les jeunes qui meurent le plus souvent, mais des hommes âgés de 35 à 64 ans, comme le père de Totone, qui représentent 38 % des victimes. Les jeunes adultes (18-34 ans), bien qu’ils ne constituent que 13 % de la population, en comptent toutefois pour 31 %.

Cette mortalité routière illustre une transformation profonde de la vie rurale. Autrefois centrée sur le village et la communauté, elle s’est atomisée, adoptant un mode de vie urbain où la voiture est devenue indispensable. Comme l’écrivait Bernard Charbonneau en 1950 :

« La route était encore ce qu’elle était : un lieu de passage et de rencontre. La route était vivante, elle n’appartenait pas encore à la mort, qui est aujourd’hui mécanique. »

Aujourd’hui, la route structure non seulement les déplacements, mais aussi les paysages et les représentations. Lors d’un atelier de dessin avec des camarades, nous avons remarqué que pour ceux qui avaient grandi en milieu rural, la route reliait toujours la maison – centrale dans leurs dessins – à des lieux secondaires accessibles uniquement en voiture.

Cette omniprésence de la route est illustrée dans le film par une autre scène frappante : Totone, après avoir échoué à entamer une relation avec une fille qui l’invite chez elle, se retrouve à dormir sur un banc d’arrêt de bus, faute de moyen de rentrer chez lui. Cette situation, si familière pour de nombreux jeunes ruraux, met en lumière leur dépendance à la voiture et l’absence d’alternatives de transport.

En cela, Vingt Dieux dépasse les clichés d’une ruralité figée dans une nostalgie des années 1950, souvent véhiculée par l’extrême droite. Il s’inscrit dans une vision actuelle, proche de celle décrite par Yaëlle Amselem dans Les filles du coin :

“Appartiennent au rural toutes les personnes qui résident dans un espace où les habitants, et notamment les jeunes, sont peu nombreux, où la nature est très présente, l’habitat relativement dispersé, où le déplacement est un problème quotidien, où les lieux d’enseignement et les services sont souvent éloignés, et où la diversité des offres d’emploi est faible.”

Cette définition, bien qu’ancrée dans la ruralité, peut trouver des échos jusque dans les quartiers populaires et les banlieues, marqués par des problématiques similaires.

Au-delà du rôle central de la route, le film aborde avec justesse d’autres enjeux majeurs : la masculinité, la précarité de l’emploi, ou encore les relations humaines et sexuelles. Avec Vingt Dieux, la campagne n’est ni idéalisée ni caricaturée. Elle est montrée dans toute sa complexité, comme un espace vivant, moderne et profondément humain.

Sources :

Amsellem-Mainguy, Yaëlle, Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural, Presses de Sciences Po, 2023.

Charbonneau B., Tristes Campagnes : La mise à sac du Sud-Ouest, Paris, 1973, p. 11.

- Observatoire national interministériel de la sécurité routière, Bilan 2023 de la sécurité routière.