Quand les marmites deviennent brunes : La tradition légendaire, graine du fascisme du XXIe siècle.

« La tradition, le terroir, l'authenticité… deviennent des mots-clefs repris sans jamais être questionnés. »

La tradition, le terroir, l'authenticité, sont des marqueurs valorisés et valorisants dans notre société contemporaine. Pourtant, ces termes ne sont pas vide de sens et se retrouvent dans différentes offres culturelles et commerciales. Sans jamais les questionner, ils deviennent des mots-clefs que les responsables politiques locaux mais aussi les gens reprennent sans questionner ce qu'ils signifient.

Alors s'ouvre pour moi l'occasion d'ouvrier un concept que j'ai développé celui de la tradition légendaire.

Cet article est le deuxième d'une série d'articles autour de la question de l'alimentation et son utilisation par l'extrême droite.

S’ouvre alors, en France, une tentative d’un nationalisme des mœurs banal du quotidien, celui du gastro nationalisme. Il se définit comme suit : « Le gastro nationalisme, ou nationalisme culinaire, est l'utilisation de la nourriture, de son histoire, de sa production, de son contrôle, de sa préparation et de sa consommation, comme moyen de promouvoir le nationalisme et l'identité nationale »

On observe depuis quelques années la banalisation des discours vantant le terroir, les traditions ; notamment depuis que la consommation de viande est de plus en plus pointée comme un comportement polluant. On observe ainsi, de plus en plus de mentions d’une identité française liée à la consommation simple de « notre » gastronomie, directement produites par « nos » agriculteurs dans nos « territoires ». Dans cette réflexion en 3 actes, nous chercherons à montrer comment la gastronomie sert de cheval de Troie à une pensée conservatrice et à quel point cette instrumentalisation est éloignée des réalités des territoires dont elle se réclame.

A. L'invention de la tradition

Nous avons vu différents chevaux de Troie utilisés par l’extrême droite, sur les réseaux, mais pas seulement (voir article précédent : https://blogs.mediapart.fr/thomas-da-cruz/blog/051125/quand-les-marmites-deviennent-brunes).

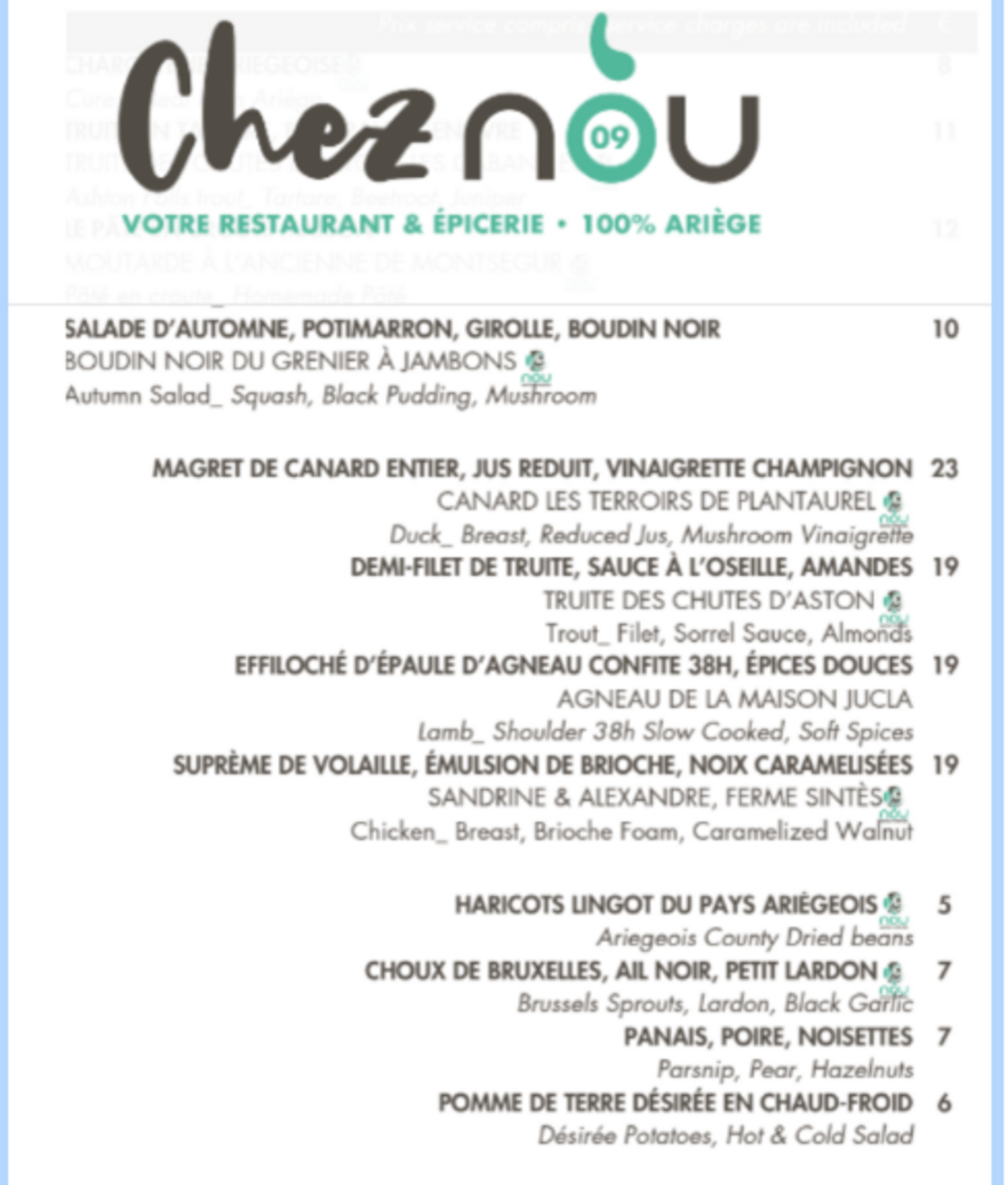

Matériellement, la cuisine nostalgique et traditionnelle est présente dans nos villes, le restaurant "Chez Noù" à Toulouse est un des modèles répliqués de gueuleton. De même certains restaurateurs en dehors des mouvances d’extrême droite, se saisissent de cette approche d’une cuisine viandarde, qui semble mettre tout le monde d’accord autour d’une identité française figée dans les côtes de bœuf, l’alcool et le patriotisme. Mais alors pourquoi de tels discours se développent, à qui plaisent-ils ?

On y retrouve le but affiché de créer de la cohésion sociale par l’appartenance à des communautés artificielles

Ces discours et ces approches semblent s’approcher non pas d’une tradition réelle, mais d’une invention. L’historien Eric Hobsbawm, avait expliqué les mécanismes historiques de l’invention de la tradition. Pour lui, ces processus naissent dans des temps de crise et puisent leur légitimité dans un passé plus ou moins réel. Il en propose trois types « [Les traditions inventées] semblent appartenir à trois types qui se recoupent : a) celles qui établissent ou symbolisent la cohésion sociale ou l’appartenance à des groupes, des communautés réelles ou artificielles ; b) celles qui établissent ou légitiment des institutions, des statuts ou des relations d’autorité ; c) celles dont le but principal [est] la socialisation, l’inculcation des croyances, des systèmes de valeur et des codes de conduite ».

Alors sur cette mouvance autour du "tradi" en France ; mais qui est complété par différentes approches traditionnelles partout dans le monde comme le mouvement des tradwives. On y retrouve le but affiché de créer de la cohésion sociale par l’appartenance à des communautés artificielles. Pour notre cas national, c’est de lier l’histoire d’un espace géographique appelé la France à une période fantasmée entre les années 1930 et 1980. Dans laquelle, la vie était pré-supposément plus libre et où les hommes en particulier pouvaient s’enfiler des kilos de viande et des litres d’alcool sans problème.

Cette évolution est révélatrice d’un mode de vie capitaliste qui a profondément transformé les corps et les assiettes

Cette France n’a bien entendu jamais existé, à cette époque-là, comme tout au long de l’histoire française, l’alimentation était variée et principalement végétale avant ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Même, l’évolution de la quantité de viande consommée est directement liée à l’essor du capitalisme. Ce qui va complètement à l’inverse de ce qu’ils prétendent. En effet, selon le philologue Yvan Le Page, en France, la consommation de viande est passée d’environ 19 kg par habitant et par an en 1789 à plus de 100 kg dans les années 1980.Soit une multiplication par plus de cinq en deux siècles.

Cette évolution est révélatrice d’un mode de vie capitaliste qui a profondément transformé les corps et les assiettes. Il y a donc une dissonance sur ce qu’aurait pu être l’alimentation en France dans une période passée non précisée et ce qu’elle devrait être pour ces influenceurs et entrepreneurs. Ainsi au travers de cette fausse histoire, il s’agit de créer un nouveau référentiel aux idées conservatrices en récupérant en partie des valeurs écologistes. Elles sont nombreuses à être utilisés, comme celles de manger en circuit court, de se réapproprier la cuisine, de faire attention à la qualité des produits, tout cela non pas au nom de l’écologie mais de la tradition. Une tradition légendaire qui témoigne finalement d’une nostalgie exacerbée.

B. L'invention d'un mode de vie légendaire

Jean Cocteau, écrit dans Mes monstres sacrés, si « L'histoire est du vrai qui se déforme, la légende du faux qui s'incarne ». C’est pour cela que la tradition dont nous parlions plus haut, est légendaire, il s’agit d’un faux qui s’incarne. Penser que la France traditionnelle se limite au vin, à la côte de bœuf et aux bérets, c’est factuellement faux. Pourtant ce référentiel devient réalité pour une bonne partie d’un public surtout masculin. Cette réalité fantasmée écrase avec elle les spécificités locales qui font pourtant la richesse de la cuisine française.

Derrière, les images de banquets et d’influenceurs, c’est ainsi un mode de vie qui relève de la légende qui se dessine; un mode de vie rural, authentique, traditionnel. Par exemple, prenons l’influenceur Parlons Franc, roi des paysans. Il fait des vidéos dans un attirail complètement cliché : chemise blanche, salopette bleue, béret. L’ensemble est impeccable, pas une trace de terre alors même qu’il tourne beaucoup de ses vidéos en extérieur. Ce style-là, je l’avais montré à des gens de mon village lors d’une soirée, ils disaient “mais c’est n’importe quoi si on sort comme ça on se fait taper”. Ce sentiment de décalage avec la réalité est particulièrement vrai, personne ne s’habille comme ça à la campagne aujourd’hui, et par le passé c'était une tenue assez rare ou du dimanche.

Pourtant, pour de nombreux français vivant en ville, on se dit que c’est comme ça qu’on s’habille dans les milieux ruraux. Ainsi, on voit de nombreux urbains, en vacances ou en weekend, faire une moustache, porter un béret, une chemise blanche, etc…. Ainsi, je l’ai remarqué, depuis quelques années cette mode d’un style traditionnel purement inventé s’est étendue. D’une part à de nombreux influenceurs mais d'autre part envers des personnes vivant en ville en recherche d’une identité.

Cette légende d’un style vestimentaire et alimentaire s’incarne donc de plus en plus dans les espaces publics. En soit, ce n’est pas un problème, mais elle véhicule d’une part une alimentation polluante et néfaste pour le corps (charcuterie, alcool, etc.) et d’autre part elle sert de signe de reconnaissance pour des individus à minima aux penchants conservateurs. Mais, de ce que je peux observer dans mon service civique (tiers-lieu en milieu rural) et ma participation associative, cette tendance traditionnelle d’apparence, touche principalement des catégories aisées.

On peut appeler “tradition légendaire” cette construction culturelle qui a l’apparence du vrai mais repose sur un passé inventé.

Un bon indicatif de cela est visible lors des banquets du canon français, les prix élevés, à plus de 80 euros la place exclue de facto la plupart des gens qui vivent dans les campagnes populaires. Mais aussi, cela se voit à l’habitus bourgeois qui se matérialise sur les tables de ces banquets. De la vaisselle en porcelaine, des serveurs en costumes, des chansons collectives passéistes qu’on n’entend nulle part ailleurs. La différence avec un repas de fête de village est totale : une vingtaine d’euros pour rentrer, chacun ramène sa vaisselle et ses boissons, des chansons collectives qui sont plus drôles que traditionnelles. Bref, une rupture de classe, qui montre que les banquets commerciaux ne cherchent seulement à singer les repas de fête de village organisés par des bénévoles d’un comité des fêtes et non pas par une entreprise qui fait son beurre sur la tradition et le manque d’espace de sociabilité que crée le capitalisme.

C’est dans cette nostalgie artificielle, soigneusement scénarisée, que se rejoue le dernier réflexe de défense d’un système à bout de souffle.

On peut appeler “tradition légendaire” cette construction culturelle qui a l’apparence du vrai mais repose sur un passé inventé. Elle se présente comme un héritage ancien, alors qu’elle est fabriquée de toutes pièces pour répondre à des besoins politiques contemporains et devient un argument de marketing politique et commercial.

Cette tradition légendaire occupe aujourd’hui une place grandissante en France : elle sert de nouveau cheval de Troie aux idées conservatrices, en mobilisant le terroir, le folklore et la nostalgie comme armes culturelles. Elle révèle surtout un capitalisme en crise, qui abandonne son vieux récit méritocratique et de progrès pour se réfugier dans la mise en scène d’une France prétendument menacée. Et c’est dans cette nostalgie artificielle, soigneusement scénarisée, que se rejoue le dernier réflexe de défense d’un système à bout de souffle.

C. Le commerce de la tradition.

La tradition légendaire, est un de ces outils qui prépare aussi l’arrivée d’un fascisme pour défendre ce système qui est en crise. Le capitalisme a transformé les modes de vies et doit donc offrir des portes de sortie à son rythme débridé et aliénant. Ainsi, ces récits sont des arguments qui nourrissent l'extrême droite qui est la courroie de distribution du capitalisme, qui profite de promouvoir un mode de vie faussement traditionnel.

Se mêle projet politique et projet entrepreneurial au travers de cette invention d'une tradition légendaire

Les personnes qui prennent donc goût à ce mode de vie traditionnel légendaire de l’apparence physique, à la famille ou bien dans les assiettes est ce qui me semble être un réservoir pour le fascisme. On retrouve a priori, ce que Nicos Poulantzas explique sur les fondements des régimes fascistes, « ils reposent généralement sur une base militante issue de la petite-bourgeoisie et une participation économique et politique de la classe dominante ». C’est ainsi, dans la tradition légendaire que se prépare le fascisme français du XXIe siècle. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on voit le projet de Pierre Edouard Sterin, PERICLES, qui a pour but de faire arriver l’extrême droite au pouvoir. Ce dernier a racheté le Canon Français. Ce qui valide le fait que le commerce de la tradition est au cœur des stratégies d’extrême droite pour empoisonner le débat politique.

Ainsi, se mêle projet politique et projet entrepreneurial au travers de cette invention d'une tradition légendaire. D'un côté, elle permet de cibler une partie de la population, aisée, qui va se ruer sur ses offres commerciales et marketing pour se sentir appartenir à une communauté française fière et traditionnelle. Vous remarquerez ainsi, que les prix des commerces de la tradition légendaire sont particulièrement élevés, surtout en ce qui concerne l'alimentation. De l'autre, elle permet de distiller un discours politique efficace, celui de la supériorité des traditions françaises sur les autres. Ce discours excluant peut rapporter gros en terme économiques et électoraux. C'est pour cela, qu'il est nécessaire d'occuper ce champ politique car il est laissé aux commerçants de l'extrême droite et enferme la cuisine dans une vision excluante. Alors que la nature de la cuisine est de se nourrir des changements, des découverts et des pratiques de son époque.

L'extrême droite déroule sa peur inventée d'un grand remplacement qui détruit "nos" traditions

<img data-asset="

Agrandissement : Illustration 2

" class="media-left" src="https://static.mediapart.fr/etmagine/default/files/2025/11/21/raclette-halal.png" width="380" height="300" alt="" data-mediapart-media-id="238cfebc-fb7b-47f1-b749-7dd1d0b00236" data-insert="options%5Blegend%5D=&options%5Bformat%5D=50&options%5Bfloat%5D=left&options%5Bhighlight%5D=0&options%5Bmax_width%5D=759&options%5Buse_percent_width%5D=0&options%5Bwidth%5D=380&options%5Bmax_height%5D=599&options%5Buse_percent_height%5D=0&options%5Bheight%5D=300" title="" />

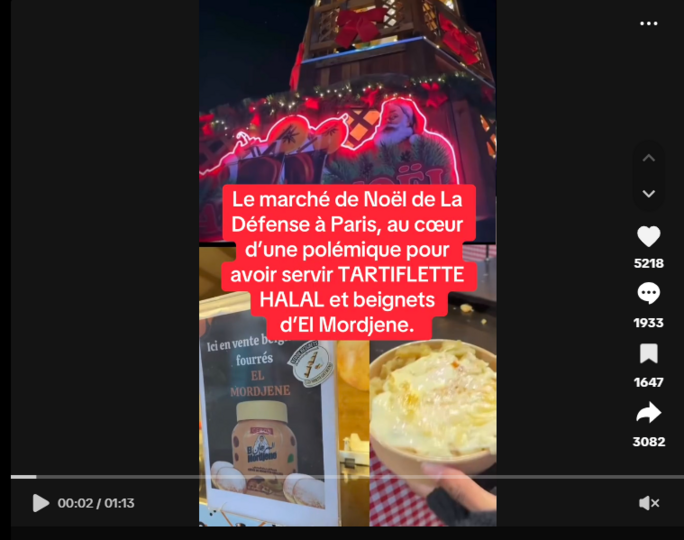

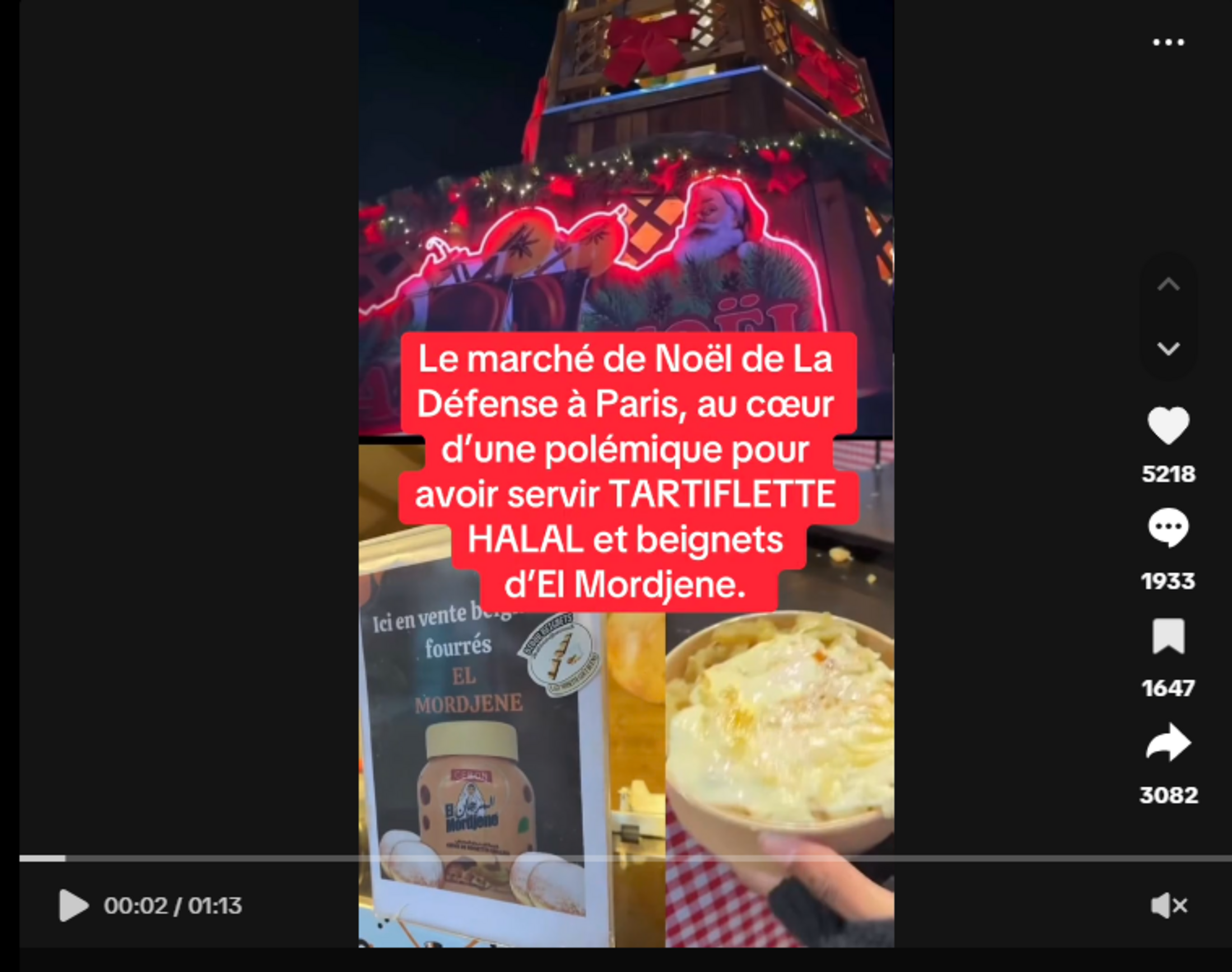

De cette façon, lorsque la cuisine s'adapte au public français actuel avec les mécanismes habituels de la créolisation, cela est vu comme un scandale.

Prenons par exemple la tartiflette halal sur le marché de noël, qui fait scandale depuis deux ans. Cette proposition est le fruit total d'une créolisation, le mélange d'une recette qui serait traditionnelle (inventé au XXe siècle) et d'une demande de produits transformés halal qui augmente. L'extrême droite déroule sa peur inventée d'un grand remplacement qui détruit "nos" traditions. Pourtant, sur le même marché de Noël il est à parier que plusieurs offres de tartiflette (non halal) son proposées.

Ce cas typique, est un de ces champs de batailles qui s'ouvrent malgré nous contre l'extrême droite, auquel on ne peut rester silencieux.

Quelle est l’écho de ce mouvement dans la ruralité ? Les hommes ruraux, pourraient être permissifs à ce mythe d’une tradition qui n’est plus possible. On peut le voir dans les travaux de Benoît Coquard, il montre que la nostalgie à une place prépondérante dans la construction des identités en particulier masculine. Il observe, une « Transmission genrée de la nostalgie ». Avec laquelle, il souligne le rôle des pères dans la transmission de la nostalgie, basée sur des récits glorieux de soirée et d’évènement qui ont forgé leur jeunesse. Ces récits se font dans une sociabilité genrée au travers du foot, de la chasse ; ou dans mon cas personnel avec le rugby.

Des récits qui offrent des branches auxquelles s’accrocher pour les jeunes ruraux qui ne sont pas les racines forgées par l’extrême droite

On observe alors des légendes certes, mais qui ne sont pas celles décrites au-dessus, on est plus dans un univers masculin, certainement sexiste et problématique mais qui n’est pas le culte d’un mode de vie traditionnel inspiré des années 30. Coquart, explique « de cette façon la génération des “darons” offre aux adultes en devenir des sortes de scripts de vie et des façons d’être légitime socialement ».

Pour lier cela à ce qu’on essaie de faire ici, il semble donc qu’il y a un référentiel différent que celui du béret et du drapeau français. Celui des soirées, des routes de nuit alcoolisées et des matchs de foot ou de rugby. Des récits qui offrent des branches auxquelles s’accrocher pour les jeunes ruraux qui ne sont pas les racines forgées par l’extrême droite. Néanmoins, cette socialisation genrée laisse quand même l’idée très forte du « c’était mieux avant » qui est assez difficile à défaire à coup de discours rationnel. De plus, cela laisse entendre à la différence de ce qui est assénée par l’extrême droite que non la campagne n’est pas peuplée de gaulois traditionnels qui vivent comme dans les années 30 mais d’un ensemble de population aux références culturelles mixtes et influencés par des apports extérieurs.

Conclusion

Pour conclure, ce détour par la « tradition légendaire » permet de comprendre que l’extrême droite ne diffuse pas seulement des idées : elle installe un imaginaire, un décor, un mode de vie rêvé où l’on s’accroche à des racines reconstruites pour mieux oublier les fractures du présent. Cette mythologie culinaire et vestimentaire prospère sur un double vide : le recul des espaces de sociabilité populaires et l’incertitude d’un avenir où le capitalisme ne promet plus grand-chose.

En faisant de la côte de bœuf, du béret ou du banquet un horizon politique, ces entrepreneurs de nostalgie déplacent le débat public vers le terrain le plus confortable pour le conservatisme : celui de l’identité, plutôt que celui des conditions matérielles d’existence. Leur force n’est pas dans leurs arguments; souvent pauvres, mais dans leur capacité à raconter une histoire simple, séduisante, virile, là où la complexité sociale fatigue.

Le rôle de la gauche est donc double : déconstruire ces légendes sans mépriser ceux qu’elles séduisent, et surtout reconstruire des lieux, des pratiques, des liens où la convivialité ne soit plus un produit marketing mais une réalité partagée. Car ce qui manque aujourd’hui aux campagnes comme aux villes, ce n’est pas une tradition figée dans les années 30 : c’est la possibilité de faire société autrement, sans déguisement et sans fantasmes.

La bataille culturelle se joue aussi à table et dans les assiettes et se poursuit dans les espaces festifs que nous étudierons au prochain numéro.

Bibliographie :

1 Hobsbawm E, « Inventer des traditions », Enquête. Archives de la revue Enquête, no 2, 31 décembre 1995, pp. 171–189

2 Lepage Y., « Evolution de la consommation d'aliments carnés aux XIXe et XXe siècles en Europe occidentale », Revue belge de philologie et d'histoire, tome 80, fasc. 4, 2002. Histoire medievale, moderne et contemporaine, pp. 1459-1468.

3 Cocteau J., Mes monstres sacrés, Encre, p.60.

4 Nicos Poulantzas, « Fascisme et dictature », Seuil, 1974, p. 390.

5 Coquard B., Ceux qui restent, La Découvert, p. 54.