Depuis 2005 en France, les parents hétérosexuels peuvent choisir le nom de famille de leur enfant : celui du père, de la mère, ou les deux. Sur le papier, c’est un progrès. Une possibilité nouvelle, censée faire bouger les lignes.

Pendant quelques années, on a pu suivre ça de près. Les fichiers de l’état civil, compilés et rendus publics par l'INSEE, permettaient de savoir quel parent avait transmis le nom, si les parents étaient mariés, si le père l’avait reconnu. Bref, de mesurer concrètement les choix, ou les non-choix, autour du nom de famille. On disposait d’un indicateur simple et précieux pour suivre la manière dont une norme patriarcale se maintenait.

Et ce qu’on voyait n’était pas très glorieux. Dans la grande majorité des cas, l’enfant prenait le nom du père. Le choix du nom de la mère restait très rare ; celui des deux noms, minoritaires. Et surtout, on découvrait que ce "choix" n’en était souvent pas un : le nom de la mère apparaissait surtout quand le père était absent.

Mais cet indicateur a disparu. Non pas que l’égalité ait été atteinte. Simplement parce qu’une case a changé dans les formulaires administratifs. "Père" et "mère" sont devenus "parent 1" et "parent 2". Une réforme bienvenue pour mieux reconnaître toutes les configurations familiales. Mais une réforme qui a, au passage, réduit les analyses sur cette dynamique patrimoniale.

[Errata : l'INSEE m'a contacté suite à la publication de l'article. Il faut nuancer ma notion de "disparition de la notion", je vous laisse lire la suite du billet et j'ajoute un paragraphe à la fin]

Je voulais juste préparer mon cours d’intro à l’analyse de données, en prenant l’exemple de la transmission du nom de famille. Et me voilà en train d’écrire un billet sur la dépendance aux données administratives. Voici pourquoi.

Un peu d'historique

La loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a changé la manière de transmettre le nom de famille en France. Dans ce nouveau cadre, les parents disposent de la flexibilité de choisir le nom de famille de leur enfant parmi trois options : le nom du père, le nom de la mère, ou une combinaison des deux noms accolés. Ce choix est limité à un seul nom par parent si ces derniers portent eux-mêmes des noms composés. Le choix doit être fait lors du premier enfant et rester inchangé pour les enfants suivants.

En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, des règles par défaut s'appliquent. Pour les parents mariés, l'enfant reçoit automatiquement le nom du père. Pour les parents non mariés, en l'absence de déclaration conjointe, le nom de l'enfant dépend de l'ordre de reconnaissance parentale : l'enfant prend le nom du parent qui l'a reconnu en premier. Si les deux parents reconnaissent l'enfant simultanément, l'enfant prend automatiquement le nom du père. En cas de désaccord entre les parents, l'enfant porte les deux noms de famille, accolés par ordre alphabétique.

De fait, même si la règle ancienne de transmission du patronyme par le père a été changée, il reste que pratiquement toutes les situations de conflit conduisent à la situation initiale. De plus, seuls les enfants d'une nouvelle fratrie peuvent être concernés par cette évolution législative. Dès lors, il est difficile de s'attendre à une évolution rapide du phénomène.

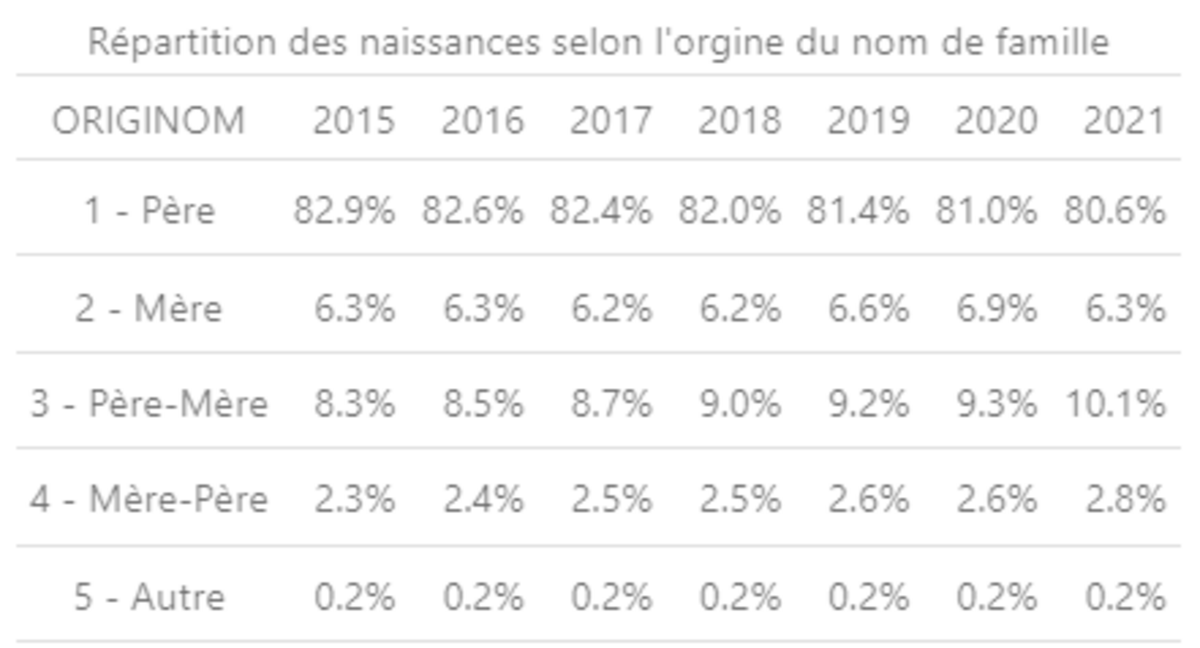

L'INSEE diffuse chaque année un fichier de recensement de toutes les naissances. Le premier fichier comprenant l'origine du nom de famille concerne l'année 2015. Nous allons donc pouvoir constater si les habitudes ont évolué dix ans après l'application de la réforme.

Les mères peuvent donner leur nom de famille, lorsque le père est absent

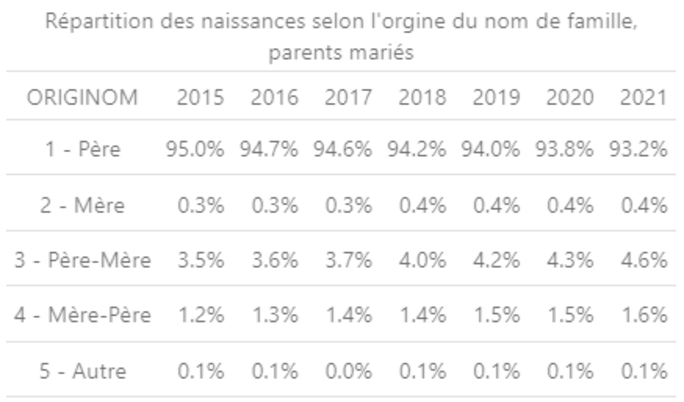

Parmi les 798.948 naissances de 2015, 82.9% des enfants portent le nom de famille du père. Seuls 6.3% des enfants portent le nom de famille de la mère, 8.3% portent le nom de famille père-mère, et 2.3% portent celui mère-père (L'INSEE a fait une synthèse ici avec plus de détails pour l'année 2014). Le pourcentage d'enfants portant le seul nom de la mère n'a pratiquement pas évolué entre 2015 et 2021 et, en explorant les données, on découvre que cette possibilité ne concerne donc pas toutes les femmes.

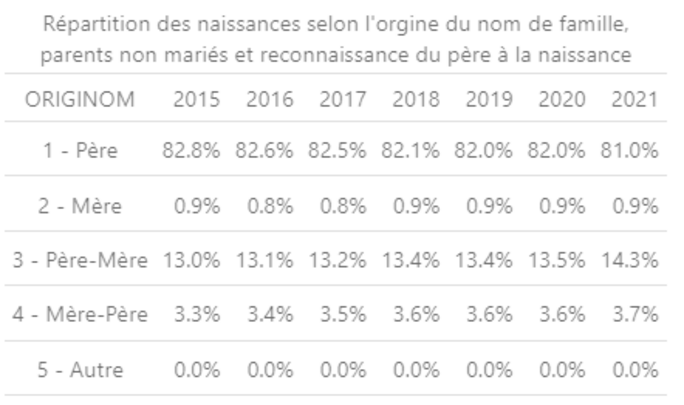

En effet, lorsque les parents sont mariés, seuls 0.3% des naissances portent le nom de famille de la mère (825 enfants). Aussi, lorsque les parents ne sont pas mariés mais que le père reconnaît l'enfant, seuls 0.9% des naissances portent le nom de famille de la mère (4309 enfants). Donc, le nom de la mère est attribué lorsque ... le père ne reconnaît pas l'enfant, c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de choix, ni de décisions progressistes en jeu. Et cette situation n'a pas évolué en 7 ans.

La synthèse de l'INSEE sur les naissances de 2014 l'expliquait ainsi : "À l’inverse, seulement 7 % des bébés nés en 2014 reçoivent uniquement le nom de leur mère. Dans la quasi-totalité de ces cas (98 %), les parents ne sont pas mariés, et plus de 9 fois sur 10, le père n’a pas reconnu l’enfant à la naissance". Une autre manière de dire que le choix n'a pas vraiment existé.

Il y a beaucoup d'autres sujets à creuser autour de cette transmission du nom de famille : l’ordre des noms de famille, avec une fois encore la prédominance du nom de famille du père, l’évolution de la reconnaissance du père, qui baisse de 2015 à 2021. Ce fichier annuel des naissances est donc un outil d'une richesse incroyable pour étudier les phénomènes de filiation et leurs évolutions.

Mais voilà : cet outil a été modifié. Non pas qu’il ait été cassé volontairement. Il a juste été remplacé par une version plus inclusive, plus cohérente avec le droit et la société. Et ce remplacement a tout bonnement rendu impossible le suivi statistique de la transmission du nom.

Quand l'administration change, la statistique s'efface

L’administration a cessé de distinguer le "père" et la "mère" dans les formulaires d’état civil à partir de 2019 pour préférer les termes "parent 1" et "parent 2". Une avancée en phase avec la reconnaissance des familles homoparentales. Mais une avancée qui a rompu le lien entre le nom transmis et le genre du parent qui le transmet.

Cette réforme peut contribuer à remettre en question la notion de genre, ce qui me convient totalement. Mais ici, on part d'une situation très genrée et surtout très inégalitaire. La suppression de l'information dans l'état civil n'a pas résolu le problème, elle a par contre empêché de le mesurer. Pour être complet, je ne sais pas quelles données subsistent dans l'état civil et ce dont dispose l'INSEE. Il est peut-être encore possible de mesurer en partie les phénomènes que j'ai présentés ci-dessus. Mais les fichiers accessibles publiquement ne le permettent malheureusement plus. (voir errata ci-dessous pour une mise au point sur ce paragraphe)

La raison de ce billet dépasse la seule question du nom de famille. C’est une illustration d’un phénomène plus large : la dépendance de la statistique publique aux données administratives pour observer la société. Ces données, celles de l’état civil ici, n’ont pas été pensées pour la recherche. Elles ont été conçues pour gérer des droits, verser des prestations, enregistrer des faits pour l'Etat. Elles sont très bien collectées, ce qui est un avantage pour la statistique publique, mais elles évoluent avec les lois. Dès qu’un formulaire change, qu’une case disparaît, des séries statistiques entières peuvent s’interrompre.

Errata : Mise à jour suite aux retours de l'INSEE

Après publication de ce billet, j’ai été contacté par l'INSEE, qui m’a apporté plusieurs précisions utiles concernant l’accès aux données sur la transmission du nom de famille à la naissance. Je les remercie pour cette réponse rapide et constructive.

Contrairement à ce que je laisse entendre dans le billet, l’information sur l’origine du nom n’a pas disparu des données collectées. Le nouveau bulletin d’état civil continue bien de recueillir les noms des deux parents et celui de l’enfant, mais la terminologie a évolué (passage de « père/mère » à « mère/parent n’ayant pas accouché »), les éléments nécessaires à l’analyse sont toujours présents.

Ce qui a changé, en revanche, c’est la diffusion publique de cette information. La variable a été retirée des fichiers détail diffusés en open data sur le site de l’INSEE, pour des raisons de protection du secret statistique. Mais elle reste consultable via un tableau de synthèse mis à jour ici pour 2024, et disponible pour les chercheur·euses avec le CASD.

La notion de "père" a été retirée, mais l'INSEE précise pour 2024 que 99.6% des seconds parents sont des pères. Cette norme patriomoniale est donc toujours présente (et j'espère que nous aurons toujours la possibilité de l'observer).

Je laisse la suite du billet en l’état, car la réflexion de fond sur l’impact des réformes législatives sur la production statistique reste valable. Mais je reconnais que, dans ce cas précis, j’en ai surestimé les conséquences visibles. Merci à l’INSEE pour ses précisions utiles et transparentes.

Ce que l’on mesure par accident, on peut le perdre à tout moment

Nous profitons des données collectées par l'administration pour produire la statistique publique. Parfois même, la loi nous y oblige. Par exemple, en Belgique, la loi Only Once de 2014 interdit à l'administration publique belge de demander une information à un·e citoyen·ne ou une entreprise si l'information a déjà été collectée précédemment. Et aussi, d'un point de vue financier, pourquoi construire une enquête quand l’état civil fournit déjà l’information ? Pourquoi inventer un indicateur quand les bases fiscales permettent de tout reconstituer ? Pourquoi poser une question quand une case pré-remplie existe déjà ?

Cette facilité a un coût. Car une donnée qui n’a pas été pensée pour être analysée est une donnée moins contextualisée et plus fragile. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Comme ici l'origine du nom de famille, que plus rien à ma connaissance ne documente aujourd’hui en France de manière exhaustive.

Faut-il regretter la réforme ? Non, je ne le pense pas. Mais il faut tirer les conséquences de ce qu’elle a provoqué. Si nous voulons pouvoir continuer à mesurer la société, il faut accepter une idée simple : l’observation statistique doit constamment évaluer sa dépendance aux données administratives.

Une statistique doit être pensée à long terme, et les données annexes doivent aider mais non remplacer les indicateurs essentiels. Et il faut assumer de financer des enquêtes, comme il faut financer la recherche de manière générale. Faute de quoi, on risque de multiplier les angles morts. De découvrir, un matin, qu'une telle évolution sociale nous échappe. Non parce qu’elle est invisible, mais parce que nous avons oublié de garder l’outil qui permettait de la voir.

Et moi, je dois préparer mon cours avec une autre variable...