« Ce n’est pas une crise », annonce le nom de la fondation à l’origine d’un sondage récemment repris par la RTBF. Et pourtant, en lisant les conclusions de leur 5ème vague d'enquête "Noir, Jaune, Blues", on pourrait croire le contraire : 7 Belges sur 10 souhaiteraient un leader politique fort, sans contre-pouvoirs. De quoi alimenter toutes les angoisses sur une droitisation rampante, une montée de l’autoritarisme, voire une régression démocratique. Sauf que. Sauf que quand on se penche sur les fondations du chiffre, l’édifice vacille.

Agrandissement : Illustration 1

Une alerte sur la méthode (et pas seulement sur le fond)

Comme souvent dans ce genre de sondage-choc, la notice méthodologique arrive en toute fin de document, à peine développée : un peu plus de 1 000 personnes interrogées, méthode des quotas, rien de bien original. Mais ce qui frappe, c’est que malgré ce format standard (et ses limites bien connues), l’enquête tire des conclusions massives sur la société belge : radicalisation politique, effondrement des repères, rejet de la démocratie représentative. Un grand diagnostic sociétal… basé sur une toute petite brique statistique.

Et cette brique est fragile. D’abord, la répartition régionale des répondants montre une incohérence flagrante avec l’objectif de représentativité : l’échantillon comprend autant de Bruxellois (426) que de Wallons (426), alors que Bruxelles représente moins de 10 % de la population belge. Ce choix – corrigé ensuite par une postpondération – va à l’encontre de la logique même des quotas, censée garantir d’emblée une représentativité brute sur les variables clés. Ce type de pondération ex post peut certes ajuster les proportions, mais il ne corrige pas les différences des comportements statistiquesselon les régions. En d’autres termes : on "rééquilibre" des résultats qui ne devraient pas être déséquilibrés dès le départ. Nous en reparlerons à l'occasion, car les sondages probabilistes font souvent cela, mais c'est plus rare (à ma connaissance) dans les quotas.

Par ailleurs, rien n’indique clairement la taille des sous-groupes analysés, les intervalles de confiance sont esquissés ("La marge d’erreur maximale pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de : ± 2,7 % pour l’échantillon total"), et les biais classiques des panels de répondants volontaires sont ignorés. Pourtant, ces biais sont bien documentés : ils produisent souvent des échantillons plus politisés, plus engagés, plus critiques. En somme : moins représentatifs.

Des concepts flous pour des conclusions floues

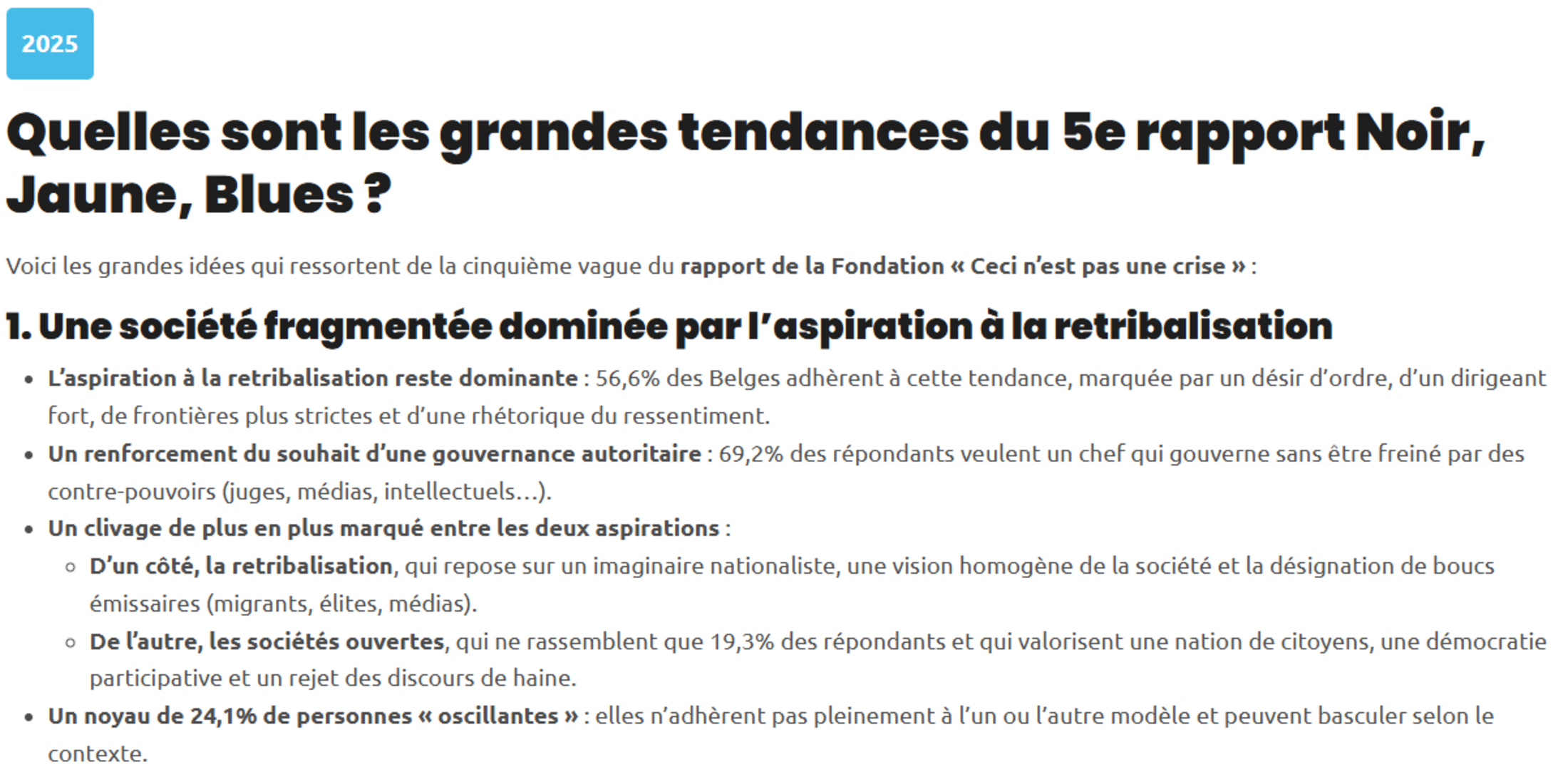

L’étude mobilise un concept de "retribalisation" censé expliquer une fracture croissante de la société. Une notion un peu sortie du chapeau, cousine éloignée, selon ma lecture, de l’archipélisation à la Fourquet, mais sans définition opérationnelle claire, ni index méthodologiquement détaillé. C’est pourtant cet indicateur qui sert de pivot à l’analyse. Et c’est ce même indicateur qui permet ensuite de classer les Belges entre résignés, révoltés, ou "radicalisés". Une typologie audacieuse… mais sur quelle base exactement ? Je suis peut être passé à côté dans la notice méthodologique, hormis ce radar qui en explique les dimensions, on ne connait pas les questions ayant conduit à un tel indicateur.

Agrandissement : Illustration 2

Des chiffres qui mériteraient plus de prudence

L’un des chiffres phares du rapport est la proportion de personnes favorables à un leader fort : 69,2 % selon cette dernière vague, contre 65,3 % en 2023. Présenté comme une progression "inquiétante", il devient vite un marqueur de bascule démocratique. Pourtant, rien ne permet de dire si cette progression est significative, on peut même parfaitement supposer l'inverse. D'ailleurs, si on doit être inquiet, ce serait que dès leur première mesure en 2020, 52,1% des belges auraient déjà ce souhait. On ne sait rien de la variabilité des échantillons, ni même si la question a été posée exactement de la même manière à travers les années, et de quelle manière. Ce type de dérive est courant : on passe d’un pourcentage conjoncturel à une tendance structurelle, et d’une enquête à un diagnostic global puis à un slogan médiatique. Tellement ici que les auteur·rices du rapport semblent faire un peu marche arrière.

Agrandissement : Illustration 3

En effet, dans une mise au point, les auteur·rices de l'enquête reconnaissent pourtant que la demande d’un pouvoir fort peut recouvrir des aspirations à être entendu, compris, pris au sérieux politiquement. Mais cette nuance est noyée dans un récit plus large où toute attente de clarté et d’action politique devient signe d’un glissement autoritaire. Une personne qui dit vouloir un dirigeant fort parce qu’elle ne croit plus aux promesses vides pourrait très bien être, en réalité, profondément démocrate. En Belgique notamment, où la fragmentation des pouvoirs aux régions est forte, vouloir un pouvoir centralisé peut vouloir dire totalement autre chose.

Et c’est là que le bât blesse : l’enquête simplifie à l’extrême des demandes complexes, et on peut penser qu'elle ne fait que les insérer dans un récit global préexistant.

Agrandissement : Illustration 4

Une sincérité politique, mais un effet médiatique amplifié

Il faut le dire : on sent dans cette fondation une sincérité politique. Le projet ne semble pas cynique, ni manipulatoire. Il cherche à alerter, à faire réfléchir, à pousser à l’action démocratique. La présentation de la fondation annonce la couleur : l’époque est celle de la fragmentation, des replis identitaires, où il est possible de partir vers le chaos ou vers à renouveau. Il faut contrer la vague populiste, éveiller les consciences, promouvoir des récits d’émancipation. Rien à redire sur le fond — ces préoccupations sont légitimes, partagées, même salutaires par endroits.

Agrandissement : Illustration 5

Mais cette volonté politique ne peut pas faire l'économie de la rigueur méthodologique. Le simple titre de l'enquête ("L'irrésistible ascension de l'aspiration à une gouvernance autoritaire") pousse à en faire une reprise anxiogène, ce que les médias ont fait sans nuance sur la portée de l'enquête. Ce n’est pas l’institut qui affirme que les Belges virent tous fascistes. Mais c’est leur travail qui permet ce raccourci. Et servir d'argument politique totalement à l'encontre de la volonté des membres de la fondation ("Les belges veulent cela, autant leur proposer"). Et c’est là qu’il faut faire preuve d’une extrême prudence. Un récit trop fort, porté par des chiffres trop faibles, peut produire des effets contre-productifs : il crispe, il fige, il affole. Et surtout, il empêche de voir ce qui, dans les réponses des enquêtés, relève d’un attachement profond à la démocratie… même quand ils en critiquent la forme actuelle. Leur mise au point est, à ce titre, plus intriguante mais plus éclairante que leur enquête.

Quelques recommandations

1. Rendre disponible le libellé exact des questions posées.

Une des premières choses qu’on apprend en sociologie est que la question crée la réponse. Sans connaître le libellé exact, on ne peut pas juger si la formulation induit certains types de réponses. Nous savons que la question "souhaitez-vous un leader fort ?" n'a pas été posé, mais l'orientation des questions peut produire ce résultat plutôt qu'un autre. Rendre publiques les formulations exactes permettrait aux lecteurs – journalistes, chercheurs, citoyens – de mieux juger ce que les réponses disent réellement.

2. Décrire précisément la méthode de calcul de l’indicateur de "retribalisation".

Ce concept est central dans l’analyse du rapport, mais son opérationnalisation est opaque. Quels items sont mobilisés pour le construire ? Quel est le seuil pour être considéré comme "sensible à la retribalisation" ? Sur quelles bases statistiques repose la typologie proposée ? En l’état, l’indicateur semble plus narratif qu’empirique. Un simple tableau explicatif ou une annexe méthodologique dédiée suffirait à le rendre plus crédible.

3. Ouvrir à la contradiction.

Enfin, citer les travaux existants sur les perceptions politiques – comme ceux de Vincent Tiberj en France – ou croiser avec les résultats de Statbel ou du Baromètre social belge permettrait de renforcer le dialogue scientifique. En effet, sur une série d'items comparables, on ne retrouve rien de semblable dans les autres enquêtes. Cela devrait inciter à la prudence.

Lire lentement, interpréter prudemment

Je ne souhaite pas dire que cette enquête est nulle, ou sans intérêt. Il y a peut être des choses précieuses dans ces données, notamment sur les attentes vis-à-vis du politique, sur le sentiment de non-reconnaissance, sur le désir d’agir. Mais il faut lire au bon rythme. Lire les notes de bas de page avant les titres. Lire les marges d’erreur avant les pourcentages. Lire les désaccords avant les conclusions.

La société belge n’est peut-être pas en voie de fascisation accélérée. Ou peut-être que si, mais ce n’est pas cette enquête qui peut nous le dire. Les résultats électoraux sont parlant, certaines manifestations d'ampleur également. Ce qu’elle dit surtout, c’est à quel point il est facile de fabriquer un climat d’opinion à partir d’un échantillon réduit, d’indicateurs mal définis, et de concepts puissants… mais insaisissables. Les auteur·rices parlent de "fleuves souterrains" (concept apparemment sociologique dont je n'ai retrouvé trace ailleurs que dans le cadre de cette étude) comme de champs d'aspirations cachés mais présents, pouvant d'un coup appaître au grand jour (Ceci n'est pas une crise, page 10). J'ai le sentiment que cette étude contribue autant à ces fleuves qu'à les exposer.

Et c’est peut-être ce qu’il y a de plus inquiétant dans cette histoire.