Chaque trimestre, tous les pays européens produisent des chiffres de l'emploi et du chômage. Différents indicateurs sont exigés par Eurostat selon une même définition et permettent aux gouvernements nationaux de piloter leurs politiques et au parlement européen de décider de certaines politiques européennes. En France, c'est l'INSEE qui effectue ces mesures à travers l'enquête Emploi. En Belgique, c'est Statbel à l'aide de l'enquête sur les forces de travail (EFT).

L'emploi, l'activité, le chômage, ces mesures reposent sur les définitions du Bureau International du Travail et sont partagées au niveau européen. Une personne en emploi est "une personne de 15 ans ou plus ayant effectué au moins une heure de travail rémunéré au cours d’une semaine donnée ou absente de son emploi sous certaines conditions de motif (congés annuels, maladie, maternité, etc.) et de durée" (source INSEE).

Un·e chômeur·euse est une personne âgée de 15 ans ou plus qui répond simultanément à trois conditions : être sans emploi durant une semaine donnée ; être disponible pour prendre un emploi dans les deux semaines ; avoir cherché activement un emploi au cours des quatre dernières semaines ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.

Chaque institut a ses règles de collecte des données, donc certaines différences dans la mesure des indicateurs peuvent exister. Mais ce n'est pas là-dessus que je souhaite axer mon billet. Ici, je veux développer ce qu'il se passe après la mesure. Les nombres d'individus au chômage, en emploi ou en activité ne sont pas les indicateurs les plus souvent diffusés et commentés. A leur place, on étudie le taux de chômage et le taux d'emploi. Sont-ce deux indicateurs identiques, mais inversés comme j'entends souvent ? Non, il y a une petite différence entre les deux indicateurs, et c'est justement là-dessus que je souhaite faire porter mon propos.

Deux indicateurs, deux mesures

Le taux de chômage, c'est la part des personnes sans emploi, disponibles pour travailler et en recherche active, rapportée à la population active (emploi + chômage). Donc, pour le dire autrement, "parmi ceux qui veulent travailler, combien n’y arrivent pas ?".

Le taux d'emploi, c'est la part des personnes en emploi rapportée à la population en âge de travailler (souvent 15-64 ans). Du coup, "parmi ceux qui pourraient travailler, combien le font effectivement ?".

Et le taux de chômage n'est pas 1 moins le taux d'emploi. Pour comprendre la différence, il nous faut un 3ème indicateur : le taux d'activité, qui est la part des personnes en emploi ou au chômage parmi la population en âge de travailler. Du coup, avec ceci, nous avons :

- Taux de chômage = Nombre de personnes au chômage / Nombre de personnes actives (chômage + emploi)

- Taux d'emploi = Nombre de personnes en emploi / Nombre de personnes en âge de travailler

Quand on compare taux de chômage et taux d’emploi, il faut garder à l’esprit que les transitions individuelles n’ont pas le même effet sur ces deux indicateurs. Si une personne passe du chômage vers l’emploi, cela fait à la fois baisser le chômage et monter l’emploi. Mais si cette personne passe du chômage vers l’inactivité (arrêt de recherche, retraite, maladie, ...), le chômage baisse tandis que l’emploi baisse aussi : l’amélioration apparente du chômage s’accompagne d’un recul de l’emploi. À l’inverse, lorsqu’une personne passe de l’inactivité à l’emploi, le chômage reste inchangé, mais l’emploi augmente. Enfin, une personne qui passe de l’emploi vers l’inactivité ne fait pas monter le chômage, mais fait baisser le taux d’emploi. Ces deux indicateurs ne reflètent pas la même réalité (pour un exemple vidéo illustré, j'ai trouvé cette ressource).

Lequel conserver ? Aspect performatif des mesures de l'emploi

Le fait d'avoir deux indicateurs n'est pas un problème en soi. Pour la plupart des sujets socio-économiques, les instituts de statistiques proposent de multiples variantes d'indicateurs. Ce qui m'intrigue ici, et ce qui m'a donné l'idée de ce billet, c'est l'affection que certains pays ont pour l'un ou pour l'autre.

Je viens de France, où le taux de chômage semble être la norme. Je réside et travaille en Belgique, où le taux d'emploi est au coeur des préoccupations médiatiques et politiques. Chacun pourrait utiliser les deux indicateurs, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas cela qui se passe. A la place, l'un des indicateurs prend le pas sur l'autre. La France parle beaucoup du "plein emploi" qui est une mesure ... du taux de chômage (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plein_emploi). La Belgique possède, elle, un objectif de 80% de taux d'emploi, sur lequel les politiques basent une grande partie de leurs propositions de loi. Un autre exemple belge marquant est celui de cette récente analyse belge du marché du travail. Il est question de taux d'emploi, de chômage, mais pas de "taux de chômage". Le nombre de chômeur·euses est indiqué en proportion du nombre total de personnes en âge de travailler, et le focus reste sur le taux d'emploi.

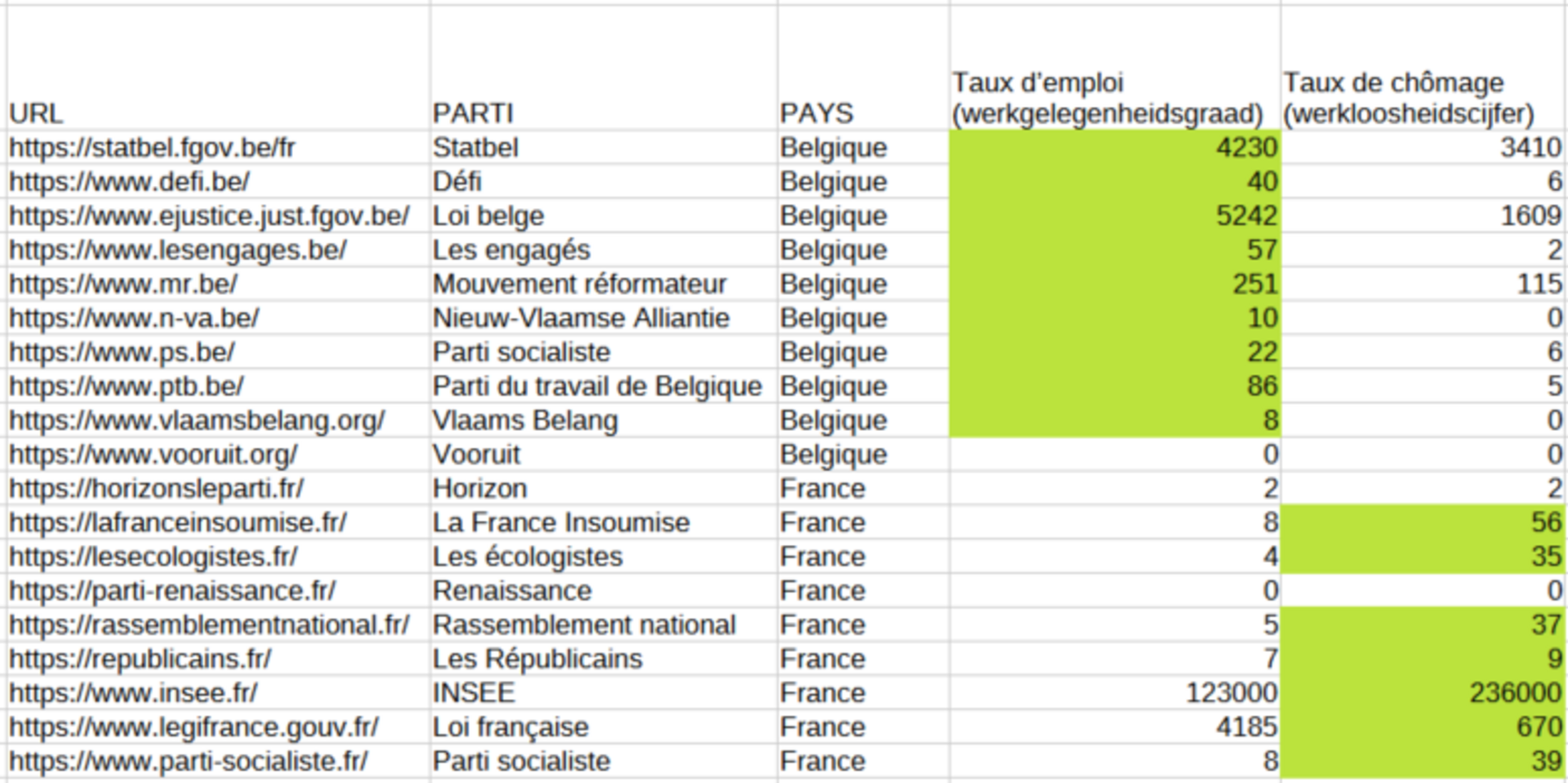

Ce ressenti personnel se vérifie avec le nombre de résultats Google pour les termes "taux d'emploi" et "taux de chômage" : les sites web français analysés parlent en majorité de taux de chômage, les sites web belges évoquent en majorité le taux d'emploi. Bien sûr, la recherche par nombre d'occurences par site web n'est pas parfaite, mais elle permet de dessiner une tendance. La recherche des mots-clefs les plus recherchés sur google donne un résultat moins tranché, mais rien n'indique comment les sujets sont traités par google selon les langues. Ma méthode de recherche par nombre d'occurences par site web est plus artisanale, mais plus contrôlable.

Agrandissement : Illustration 1

Pour expliquer la co-existence de ces deux notions, et leur usage plus ou moins marqué selon les pays, on peut se référer aux travaux de Robert Salais sur la politique des indicateurs, et spécifiquement sur l'ouvrage Les sciences sociales à l'épreuve de l'action : le savant, le politique et l'Europe qui contient un chapitre complet sur la différence entre taux d'emploi et taux de chômage. Pour résumer brièvement le propos, l'objectif du taux d'emploi fut propulsé par la commission européenne comme l'un des objectifs centraux de la construction européenne. Le taux de chômage, à l'inverse, n'a pas été choisi comme objectif. Pire, il serait même important de ne pas trop le minimiser, pour ne pas descendre au dessous du NAIRU, le taux de chômage naturel en deçà duquel la stabilité des prix souhaitée par l'Union-Européenne serait mise à mal.

Chaque Etat-membre aurait alors comme objectif de maximiser ce taux d'emploi, quelle que soit la qualité de l'emploi, sa durée (une heure de travail pour être considéré comme en emploi), sa pérennité. Aussi, chaque Etat-membre est responsable de la collecte de l'information, selon ses propres instances et règles de détermination de l'emploi. Ainsi, Robert Salais affirme que la politique de l'emploi devient alors une résultante de théorie des jeux entre la commission européenne et les Etats-membres :

It follows that the EES operates as if it was a cooperative game between rational actors. Such a game sounds like this. Its mechanism is familiar to economic theory. Take the Commission and the Member States as the players. The aim of the game is to maximize the key indicators, those intended to evaluate the policies being followed. Actors know in advance the formatting of future evaluation of their actions. Insofar as any learning outcome takes place, it is of a rational order and likely to affect the procedure. Cooperation consists, for each Member State, in manipulating the rules of its own measures and their implementation to meet the requirements of European indicators. In the cooperation, there are invisible but known conventions between actors not to go beyond what each actor was ready to accept. It is not a collective action aimed at genuinely improving employment in Europe.

(The New Politics of Number, page 393)

Pour revenir sur notre discussion à propos des deux indicateurs, la France aurait conservé une habitude de traitement du problème de l'emploi par l'analyse du taux de chômage, tandis que la Belgique aurait épousé davantage les objectifs européens. Je ne pense pas pour autant que la France serait restée dans une logique keynésienne de réflexion sur la qualité de l'emploi là où la Belgique ne serait piloté que par des indicateurs froid. Pour reprendre les propos de Salais, le taux de chômage comme le taux d'emploi peuvent tous deux être de simples outils de benchmarking et être manipulé en ce sens, dès lors que le législateur est également celui qui présente ensuite son rapport d'activité en fin de période. Par exemple, Salais évoque un exemple Belge : "L'administration belge chargée de l'emploi s'est inquiétée de découvrir le très mauvais classement de la Belgique parmi les pays européens dans le benchmarking national selon l'indicateur « New Start ». La raison n'était pas le mauvais fonctionnement des marchés du travail belges, mais la définition belge de l'inclusion. Pour être considéré comme intégré au marché du travail, l'emploi trouvé devait avoir duré au moins deux mois. Lorsque ce n'était pas le cas, les personnes restaient classées comme « chômeurs », ce qui entraînait une durée de chômage enregistrée plus élevée. L'administration belge a rapidement corrigé cette « erreur » en supprimant cette contrainte sur la durée de l'emploi. Ses performances quantitatives se sont améliorées, à la satisfaction de tous les responsables européens et nationaux, à l'exception des chômeurs belges qui étaient désormais contraints d'accepter n'importe quelle tâche comme emploi." (page 395, traduction libre).

Si la définition de l'indicateur et son usage sont des choix politiques, cela n'implique pas que les Etats peuvent "choisir" leur taux de chômage, ou leur taux d'emploi selon leur bon vouloir ou selon la politique à mettre en place. En Europe, les définitions d'indicateurs statistiques sont majoritairement encadrées par Eurostat, et la transcription des indicateurs en questionnaire auprès des citoyens est réalisée par des fonctionnaires des différents instituts nationaux de statistiques neutres (par règlement européen) des pouvoirs politiques. Par exemple, la stratégie EU2020 de baisse du taux de pauvreté et d'exclusion sociale fut un échec sans qu'il soit décidé de modifier l'indicateur en cours de route pour obtenir le résultat souhaité. Et lorsque le politique s'insère de trop dans les données, lorsqu'une manipulation est réalisée sur les données, il est probable que celles-ci soient détectées par les universitaires utilisant les données (à ce sujet, lire cette toute récente analyse des chiffres de la pauvreté en Hongrie avec un doute de manipulation sur les résultats).

Ce billet n’a pas tranché entre deux indicateurs, il a suivi le fil d’une surprise : pourquoi la France et la Belgique ne regardent-elles pas les mêmes chiffres ? Cette surprise m'a mené à Robert Salais et ses travaux et je souhaitais partager cette surprise et cette explication. Aucun des deux indicateurs n'est "meilleur" que l'autre, et le mieux est encore de maîtriser les deux formules, et aussi de ne pas se limiter aux simples indicateurs. Ceux-ci ignorent la qualité, la précarité de l'emploi et les situations vécues par les personnes interrogées. Comprendre ce qu'est un emploi, ce qu'est le chômage est alors essentiel avant de simplifier la lecture à un taux d'emploi et à un taux de chômage. Et cela permettrait, en maniant ces concepts, de garder en tête ce qu'ils représentent et celles et ceux qu'ils oublient de représenter.