Agrandissement : Illustration 1

Le soulagement fut immense à l'annonce du cessez-le-feu, le 15 janvier. Les Palestiniens de Gaza pouvaient espérer la fin de la guerre génocidaire, l'entrée d'une aide humanitaire vitale (et sans entrave) et la libération de milliers de prisonniers, dont une large part détenue sans jugement ni procès. Côté israélien, les captifs allaient pouvoir rejoindre leurs proches, ou les corps rendus à leurs familles, comme le souhaite depuis plusieurs semaines une majorité de l'opinion publique. Il convient toutefois de rester encore prudent sur la suite des évènements, qui se préciseront dans les semaines à venir. Les phases 2 et 3 de l'accord, dont les négociations viennent de reprendre, comprenant un retour complet des Palestiniens au nord de Gaza ainsi qu’un retrait des troupes israéliennes, présentent une perspective enthousiasmante, mais pour l’heure très lointaine.

Nous le savons : Netanyahou et son gouvernement ne voulaient pas d’accord. Jusqu’au bout ils ont tenu la ligne illusoire d’une destruction totale du Hamas, de l’emploi de la force sans limite pour récupérer les captifs israéliens, au prix de l’écrasement de toute une population et de ses lieux de vie. Certains font mine de l’oublier, mais dès les 8 et 9 octobre 2023, une proposition était faite au gouvernement israélien de libérer la totalité des otages civils israéliens contre l’arrêt des bombardements sur Gaza et l’engagement par l’armée israélienne de ne pas intervenir au sol. Une offre restée lettre morte. À la place, nous avons été intoxiqués par d’innombrables fausses informations (bébés décapités, femme enceinte éventrée…) délibérément relayées par le gouvernement israélien pour diaboliser les Palestiniens, faire porter la responsabilité des crimes du 7 octobre sur l’ensemble des habitants de Gaza, et légitimer une opération qui dès le départ s’annonçait destructrice et meurtrière. Rappelons-le : dès le 17 octobre 2023, des centaines d’universitaires de par le monde, spécialisés dans les crimes et violences de masse, signaient une tribune alertant sur le potentiel génocidaire de la guerre menée sur Gaza.

Après la première trêve, du 23 novembre au 1er décembre 2023, de nombreuses tentatives de signer un nouvel accord ont échoué. Si le Hamas, qui joue dans ces négociations son avenir politique, a longtemps fait preuve d’intransigeance face à ses revendications principales, qui peut nier que Netanyahou et son équipe ont au moins à deux reprises volontairement fait capoter la signature d’accord dans leur phase finale ? Et ce même lorsque les négociateurs palestiniens ont accepté des concessions. Le principal opposant à Netanyahou, l’ex-chef d’état-major Benny Gantz qui jusqu’en juin 2024 siégeait dans le cabinet de guerre, avait dénoncé l’attitude pernicieuse du Premier ministre. Plus récemment, ce sont des négociateurs israéliens qui ont admis ne pas transférer d’informations sur les négociations au gouvernement pour éviter que le Premier ministre et l’extrême droite ne fassent capoter l’avancée vers un accord. Pour Netanyahou, Smotrich ou Ben Gvir, il n’a jamais s’agit d’otage ou de sécurité, mais de territoire.

Reste désormais à comprendre ce qui a pu les faire céder. Le nombre de soldats israéliens tués (405) dans Gaza ? Une opinion israélienne largement acquise à la signature d'un accord ? L’hypothèse d’un marchandage avec la prochaine administration états-unienne n’est pas à exclure : Trump obtiendrait son accord sur Gaza, mais laisserait derrière une carte blanche à Netanyahou et ses ministres sur Jérusalem et la Cisjordanie.

Netanyahu humilié

Agrandissement : Illustration 2

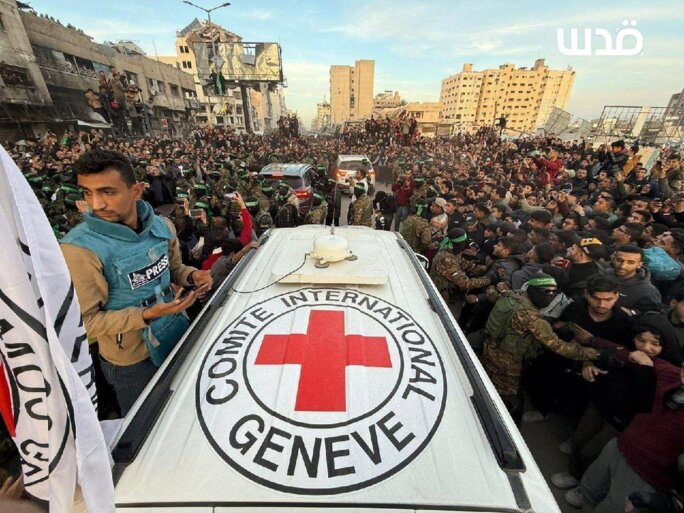

Nous ne pouvions cependant pas imaginer un pire camouflet pour le Premier ministre israélien. Il n'a cessé de marteler que la destruction totale du Hamas était son objectif, faisant fi du sort des captifs, s'accommodant de l'écrasement complet de la bande de Gaza et des crimes de génocide à l'encontre de ses habitants. En septembre, ordre avait été donné à la population de Gaza demeurant encore au nord d'évacuer et un siège strict était imposé. Dès l'annonce du cessez-le-feu, les habitants du nord se sont empressés d'exiger leur droit au retour sur leur terre, en dépit des ruines et des destructions. Des milliers y sont parvenus, bravant les interdictions de l'armée israélienne. C'est ce que montrent les images diffusées pendant les premières heures du cessez-le-feu, ainsi que lors de la libération des trois premières otages israéliennes : une foule immense encercle les véhicules de la Croix-rouge, place Saraya à Gaza city, dans le nord du territoire. Une zone qui, quelques semaines auparavant, subissait encore un siège drastique dans le but de dépeupler la zone.

Mais surtout, ces scènes démontrent la résilience du Hamas après 470 jours de guerre, avec une présence significative de membres des brigades al-Qassam (bandana vert sur le front). Cela confirme les études qui indiquent la capacité de l'organisation palestinienne à recruter de nouveaux membres, les crimes commis par l'armée israélienne favorisant logiquement un appel d'air pour les groupes armés palestiniens. Au-delà de la mise en scène avec laquelle il convient de prendre du recul, le Hamas parvient, au moins dans cette première phase, à imposer des conditions de cessez-le-feu équivalentes à celles qui étaient sur la table au printemps dernier. Bien loin de l'idée d'une organisation défaite et capitulante. Netanyahou avait la possibilité de signer en mai, épargnant la vie d'otages et de milliers de Palestiniens. Il a préféré la stratégie de la guerre permanente, qu'il n'a assurément toujours pas abandonné.

Liquider l'idée d'une Palestine libre et souveraine

Lors de son premier mandat, deux piliers du mouvement national palestinien ont été particulièrement fragilisés : les réfugiés via les attaques contre l'Unrwa, et Jérusalem comme capitale partagée par le déplacement de l'ambassade US. L'alliance stratégique entre Trump et Netanyahou vise à poursuivre cette œuvre de démolition. Le républicain revient à la Maison Blanche, plus déterminé que jamais, et dans une configuration encore plus défavorable aux Palestiniens : la bande de Gaza, au vu des destructions et de l'ampleur des travaux, n'est pas en capacité de fonctionner en tant qu'État souverain sans aide et intervention étrangère ; la Cisjordanie, au vu de la colonisation, s'apparente à un ensemble de bantoustans (ou réserves d'indigènes) sans continuité territoriale.

Evidemment, il ne s'agit pas de réagir à chaque sortie de Trump. Sauf que les absurdités du Président US donnent une orientation, une impulsion aux dynamiques diplomatiques. Lorsqu'il annonce vouloir s'emparer de la bande de Gaza, comprenons le au premier degré : la Cisjordanie serait laissée à Israël par un processus d'annexion ; la bande de Gaza verrait sa reconstruction encadrée (mais non financée ?) par les US. L'enjeu est d'assurer la séparation de ces deux territoires et de leur destin, censés accueillir l'État de Palestine dans une hypothétique solution à deux États. Ainsi disparaîtrait l'idée même d'une Palestine indépendante et souveraine.

Mais une telle perspective n'est possible que sous deux conditions. D'abord en ayant au préalable étouffé toutes les capacités de résistance palestinienne, ce à quoi s'emploie activement l'armée israélienne en Cisjordanie depuis le cessez-le-feu à Gaza (bien aidée par une stratégie mortifère de l'Autorité palestinienne, conspuée par la population). Ensuite en relançant un processus de normalisation entre Israël et les pays arabes, reléguant la question palestinienne aux notes de bas de page.

Quatre éléments risquent de perturber les plans de l'axe Trump-Netanyahou.

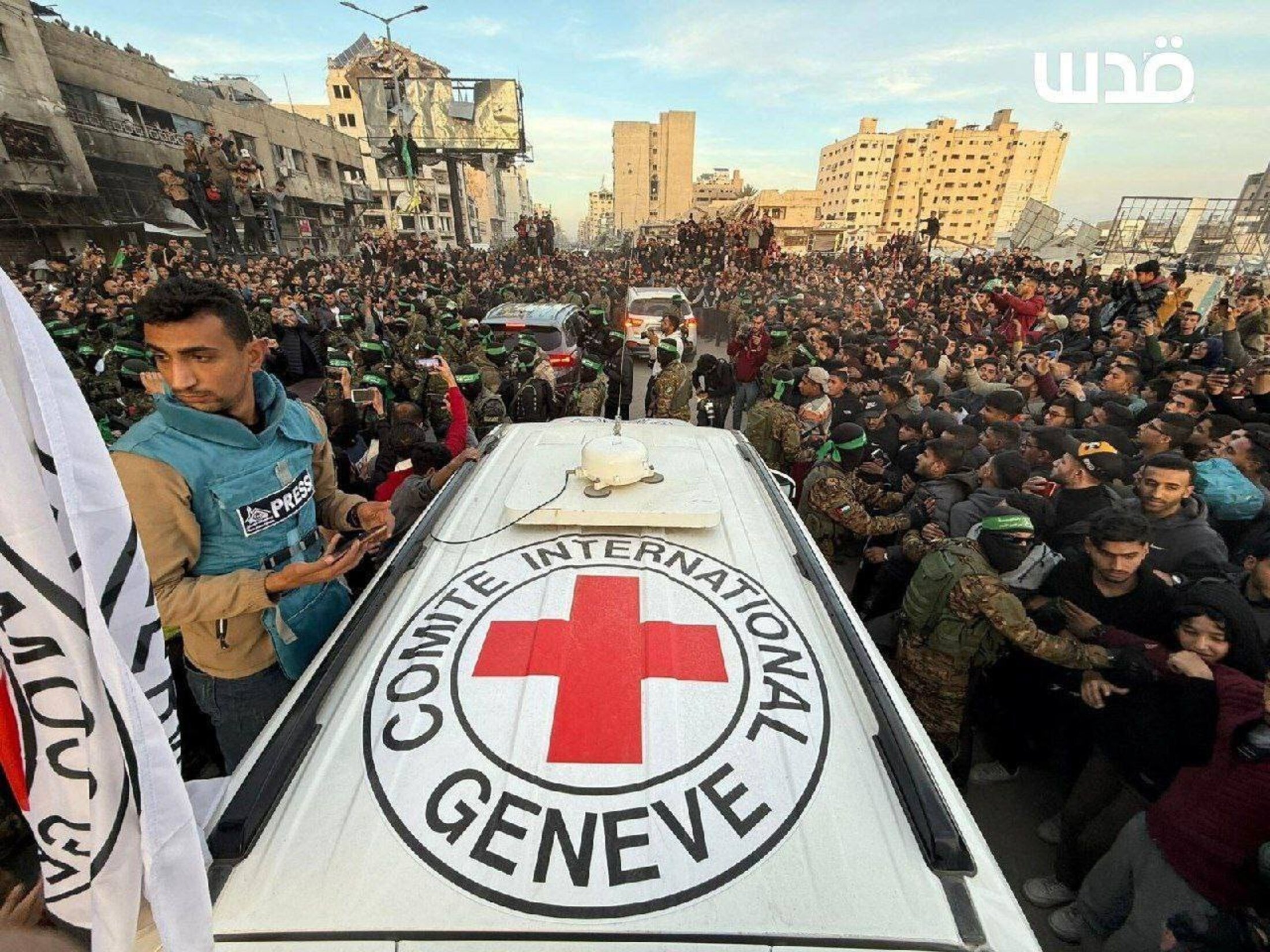

Le premier tient à la réalité démographique. De la mer Méditerranée au fleuve Jourdain, Israël a instauré un État unique prenant la forme d'un régime d'apartheid (entendu comme outil du colonialisme de peuplement), pour s'assurer la domination des plus de 50% d'Arabes palestiniens qui y vivent. Plus que nulle autre, cette photographie symbolise l'erreur de croire que les Palestiniens accepteront de partir, de céder leur droit à la résistance ou de se plier à des décisions politiques prises sans leur assentiment.

Agrandissement : Illustration 3

Le second concerne la nouvelle réalité qui s'impose aux dirigeants des pays arabes. Le soutien indéfectible des peuples de ces pays aux droits des Palestiniens, renforcé par ces 15 mois d'une guerre génocidaire retransmise en temps réel, modifie le rapport de force : l'empressement de l'Arabie Saoudite à démentir tout projet d'accord de paix avec Israël en l'absence d'État palestinien, est l'une des illustrations. Cela tiendra-t-il dans la durée ?

Le troisième relève du paradoxe : plus l'État de Palestine est reconnu internationalement, soutenu dans les instances internationales, moins il existe matériellement sur le terrain. Trump et Netanyahou ne pourront pas inverser cette réalité d'une communauté internationale largement favorable au droit des Palestiniens à l'autodétermination.

Le quatrième repose sur la solidarité internationale. Les mobilisations de par le monde, à commencer par nos campus, ont replacé la question palestinienne au centre des enjeux internationaux. La Palestine reste et demeure plus que jamais un moteur des luttes décoloniales, émancipatrices et progressistes. Reste à savoir si cette énergie pourra se transformer en force politique constructive et puissante.