Une étude portant sur l’ensemble des hommes incarcérés pour terrorisme islamiste (TIS) en France permet de dresser une typologie du djihadisme en France. Cette étude à paraitre en février a été menée par le politologue Xavier Crettiez, professeur à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et coauteur avec Nathalie Duclos de Violences politiques. Théories, formes, dynamiques (Armand Colin), et par le sociologue Romain Sèze, avec l’aide de Jennifer Boirot, substitut du procureur au tribunal de Nancy. Cette étude a été commandée par la mission de lutte contre la radicalisation violente, qui dépend de l’administration pénitentiaire. Voici une synthèse publiée dans Le Monde.

Sur quoi porte exactement votre étude ?

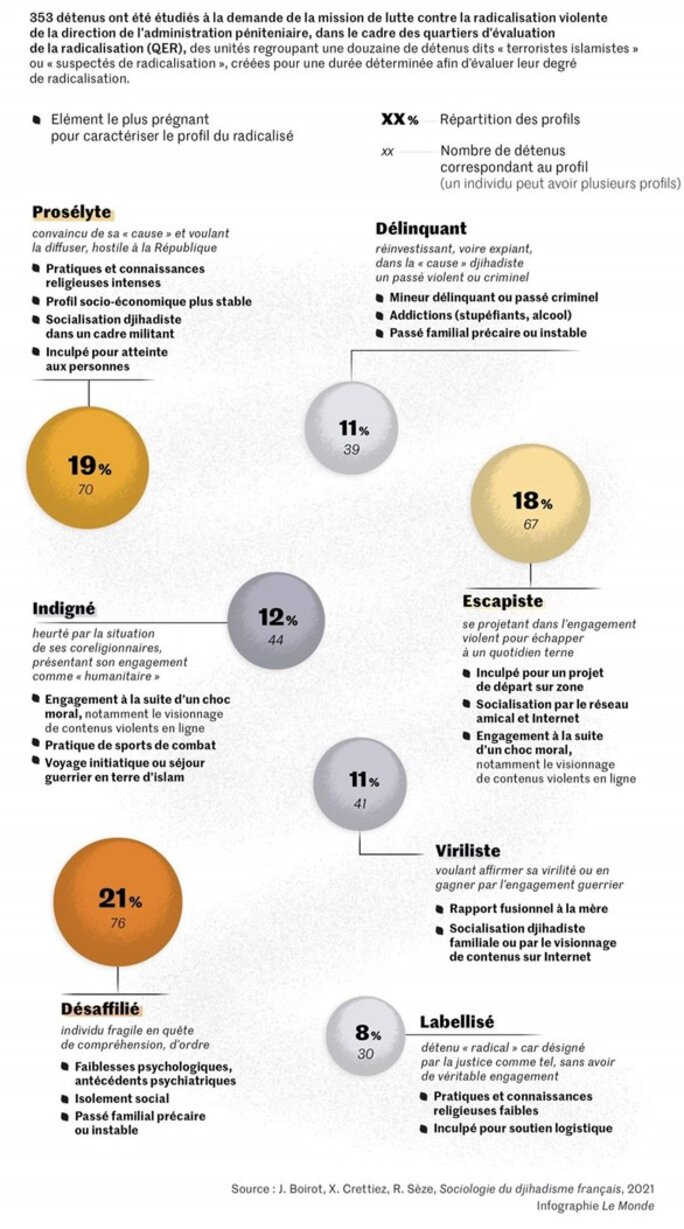

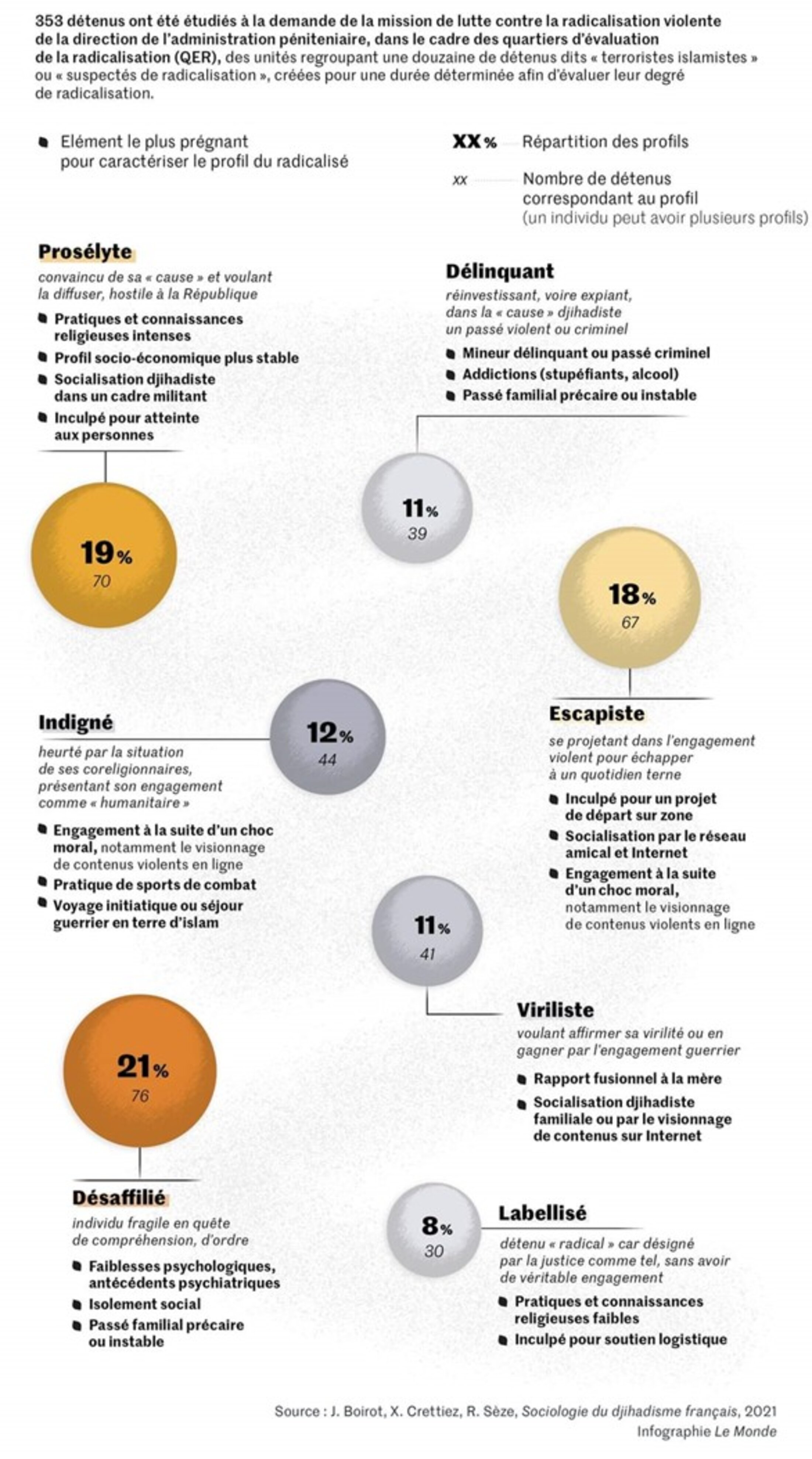

C’est un travail d’analyse statistique qualitatif sur ceux qu’on appelle les TIS, les gens qui sont incarcérés pour terrorisme islamiste, qu’ils soient en détention provisoire ou condamnés. Ils étaient, au 1er octobre 2021, 454 – 384 hommes et 70 femmes. Nous avons travaillé sur 353 TIS, tous masculins. Notre base de travail, ce sont les fiches de synthèse produites au sein des quartiers d’évaluation de la radicalisation [QER] par des surveillants, des binômes de soutien, éducateurs et psychologues, des agents du renseignement pénitentiaire et des médiateurs du fait religieux. Pendant deux à trois mois, ils effectuent des entretiens afin d’essayer de retracer le parcours biographique des TIS, leurs antécédents criminels, leur profil psychologique, etc., en lien avec l’affaire qui les a menés en prison. Ne sont pas compris dans cette étude les détenus de droit commun suspectés de radicalisation, qui sont environ 650 actuellement.

D’où viennent les individus que vous avez étudiés ?

Ils appartiennent à une France urbaine pour près de 60 % d’entre eux, 17 % viennent de petites villes (moins de 30 000 habitants) et 2 % de villages. On remarque l’étalement du phénomène sur l’ensemble du territoire. Quelques éléments interrogent. Par exemple, le fait qu’il y ait beaucoup de personnes résidant dans le Centre-Val de Loire, la Normandie ou la Bretagne, qui sont pourtant des zones à faible densité migratoire. A l’inverse, quelques grandes villes sont absentes, comme Bordeaux. Marseille est sous-représentée au regard de la population issue de l’immigration. Au moment de leur arrestation, il y a autant de détenus qui résidaient à Marseille qu’à Orléans.

Comment cela se passe-t-il du point de vue socio-économique ?

Il ressort une précarité économique assez nette. Une majorité d’individus (54 %) est issue de familles précaires. Eux-mêmes sont également dans la précarité : 84 % ont un niveau de revenu inférieur ou égal au smic (dont 22 % avec un niveau de vie très précaire). Seuls 16 % peuvent être décrits comme relevant des classes moyennes ou supérieures.

Cette précarité se double-t-elle d’une instabilité affective ou familiale ?

On compte 40 % de célibataires, 46 % d’hommes mariés ou en couple et 14 % de séparés. C’est une répartition plutôt égalitaire, à l’image du reste de la population à âge égal – la moyenne d’âge est de 28 ans.

En matière d’attaches familiales, les deux tiers sont issus de familles assez ou très stables. Quand il y a des fratries, elles sont plus nombreuses que la moyenne nationale. Seuls 17 % ont grandi dans des familles monoparentales. Par rapport au reste de la population française, il n’y a pas de grande singularité. Cela invalide les explications qui font la part belle à l’instabilité familiale.

Le fait d’avoir des enfants joue-t-il comme un frein ?

En matière de terrorisme en général, c’est plutôt le cas. Si on regarde les groupes qui ont pratiqué le terrorisme, que ce soit d’extrême droite ou d’extrême gauche ou les mouvements séparatistes basques et irlandais, on a souvent affaire à des hommes célibataires et sans enfants. Mais dans le cas du djihadisme il y a plus souvent des gens en couple, avec enfants. C’est un engagement total qui englobe la sphère familiale.

On a souvent parlé de l’absence de père dans les familles djihadistes.

Ce qui ressort de notre étude est plutôt la trop grande présence des mères. Cela rejoint d’autres analyses faites, notamment, par le Parquet national antiterroriste. Un tiers du corpus a un rapport qu’on peut qualifier de fusionnel à la mère. Parfois, il s’agit d’une grande sœur. Cela va de celui qui idéalise complètement sa mère à celui qui révèle des pratiques quasi incestueuses. Il y a deux explications possibles : le djihadisme peut être une façon de se viriliser auprès de sa mère, et donc de la séduire encore plus, ou il est une forme de fuite, loin de sa présence omnisciente.

Qu’en est-il des troubles psychiatriques ?

Il y a beaucoup moins de déséquilibrés qu’on ne le croit. Seuls 8 % du panel souffrent de troubles psychiatriques, c’est deux fois moins que la moyenne nationale (15 %). Toutefois, il y a un biais dans l’étude : les cas les plus graves ne sont pas en QER, on les envoie directement à l’hôpital psychiatrique. Seize autres pour cent présentent des fragilités psychologiques fortes. Là aussi, ce n’est pas notable. En général, les mouvements terroristes, quels qu’ils soient, n’aiment pas recruter des déséquilibrés.

Par contre, ce qui nous a frappés, c’est le nombre important de personnes qui présentent des signes d’addiction, soit à l’alcool, soit aux stupéfiants et, dans une moindre mesure, au sexe. Elles sont 28 %. La moyenne nationale est de 20 %. Il est possible que l’engagement djihadiste soit vécu par certains comme une voie de salut pour sortir d’une vie de péchés. On peut aussi penser que l’addiction prédispose à d’autres addictions, ici à des croyances extrêmes.

Quel est le rapport à la délinquance ?

Il y a un discours politique assez fort sur le lien entre délinquance et djihadisme, mais qui ne se vérifie pas dans nos données, puisque, sur les 353 dossiers étudiés, 245 n’ont pas de trace de passé délinquant. On se trouve le plus souvent en présence de primo-criminels et de primo-incarcérés. C’est une découverte intéressante et plutôt contre-intuitive.

Vos données sont beaucoup plus claires en ce qui concerne le niveau d’éducation.

Les deux tiers des personnes étudiées n’ont pas le baccalauréat. C’est le contraire de la moyenne nationale. Lorsqu’on passe au niveau bac + 2, seuls 23 % des djihadistes sont concernés, moitié moins que la classe d’âge nationale. Nous avons donc une population au capital culturel assez limité, du moins celui qui est certifié par des diplômes. C’est d’autant plus notable que les islamistes ont une forme d’obsession du combat contre ce qu’ils appellent l’ignorance (« jahiliya ») et révèrent le savoir religieux. La volonté de rattraper ce déficit scolaire est peut-être l’une des motivations de l’engagement dans le djihadisme, qui est une idéologie scientiste religieuse. Adhérer au djihadisme serait une sorte de substitut à la culture académique. Cela reste à vérifier, bien sûr.

Le parcours migratoire a-t-il une influence ?

La question migratoire apparaît dans les données, mais elle reste très minoritaire : 81 % de la population étudiée est de nationalité française ou de double nationalité (13,5 %). Parmi les étrangers, Tunisiens et Algériens dominent, suivis par les Russes (essentiellement des Tchétchènes), les Marocains et les Syriens. Nous n’avons pas de données sur l’ancienneté de l’acquisition de la nationalité française dans la famille. Mais il est clair que la grande majorité est issue de familles musulmanes.

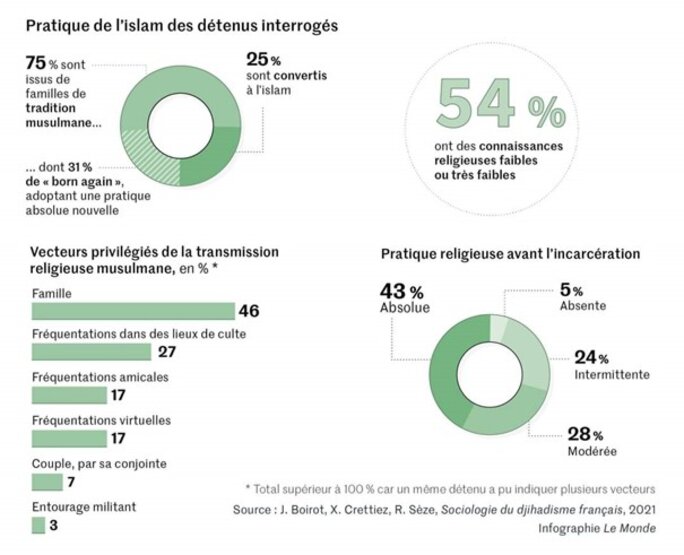

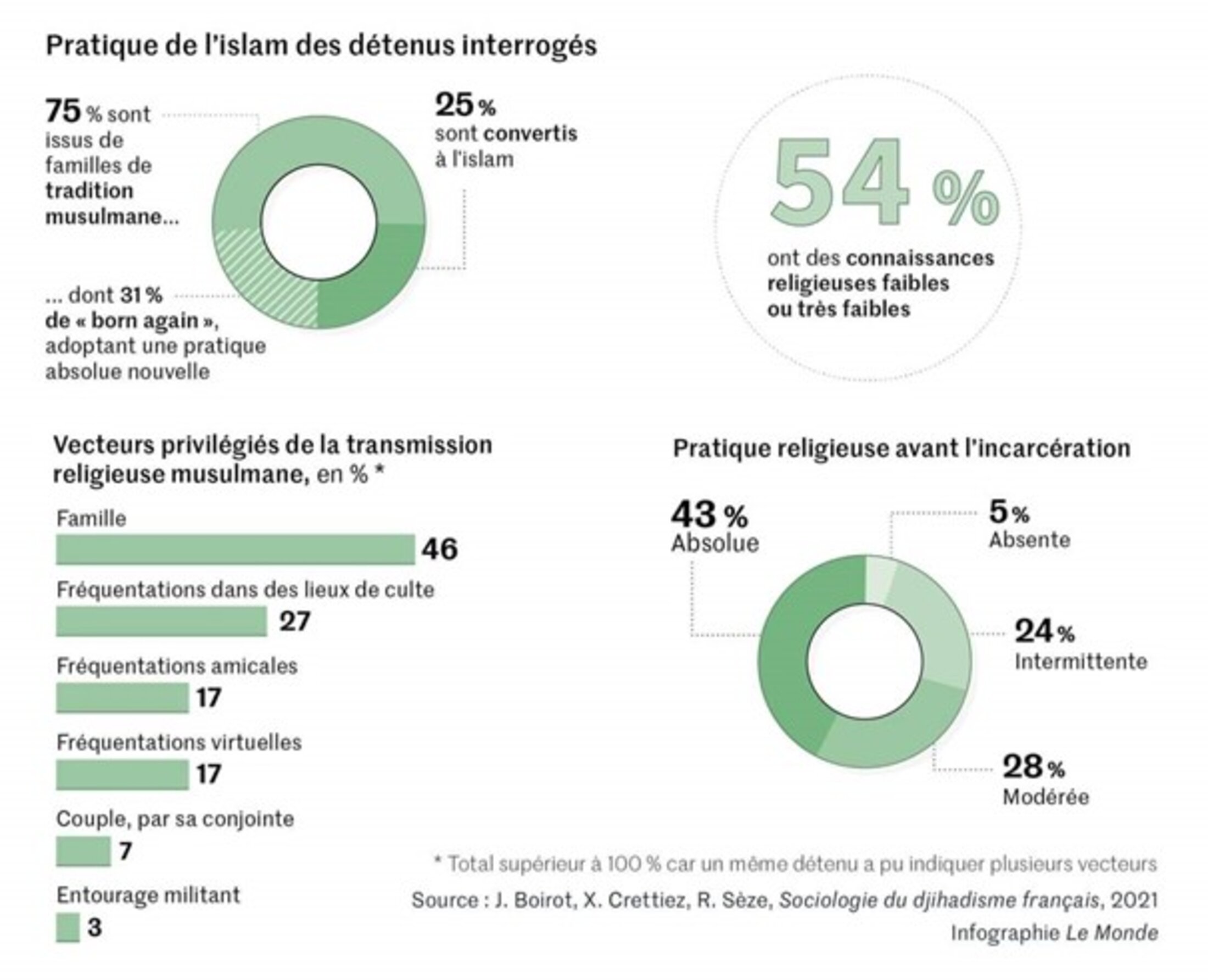

La famille demeure un vecteur privilégié de transmission religieuse, mais d’un islam culturel. Il est très rare que l’entrée dans le djihadisme passe par la famille : seulement 8 % des cas. Parmi les 75 % d’individus issus de familles musulmanes, près de la moitié (31 %) se considèrent comme des musulmans « born again », dont la pratique religieuse est aussi absolue que nouvelle.

Vous insistez sur l’importance de ce que vous appelez un « choc moral » dans l’adhésion au djihadisme. De quoi s’agit-t-il ?

Nous nous sommes rendu compte que près des deux tiers des individus disent avoir expérimenté un choc moral. C’est une notion élaborée par le sociologue américain James Jaspers : des individus vont s’engager dans une action collective, même radicale, non pas seulement parce qu’ils sont encouragés à le faire par des structures ou des acteurs, mais parce qu’ils ont été confrontés à un élément tellement insoutenable qu’il va les contraindre à l’action.

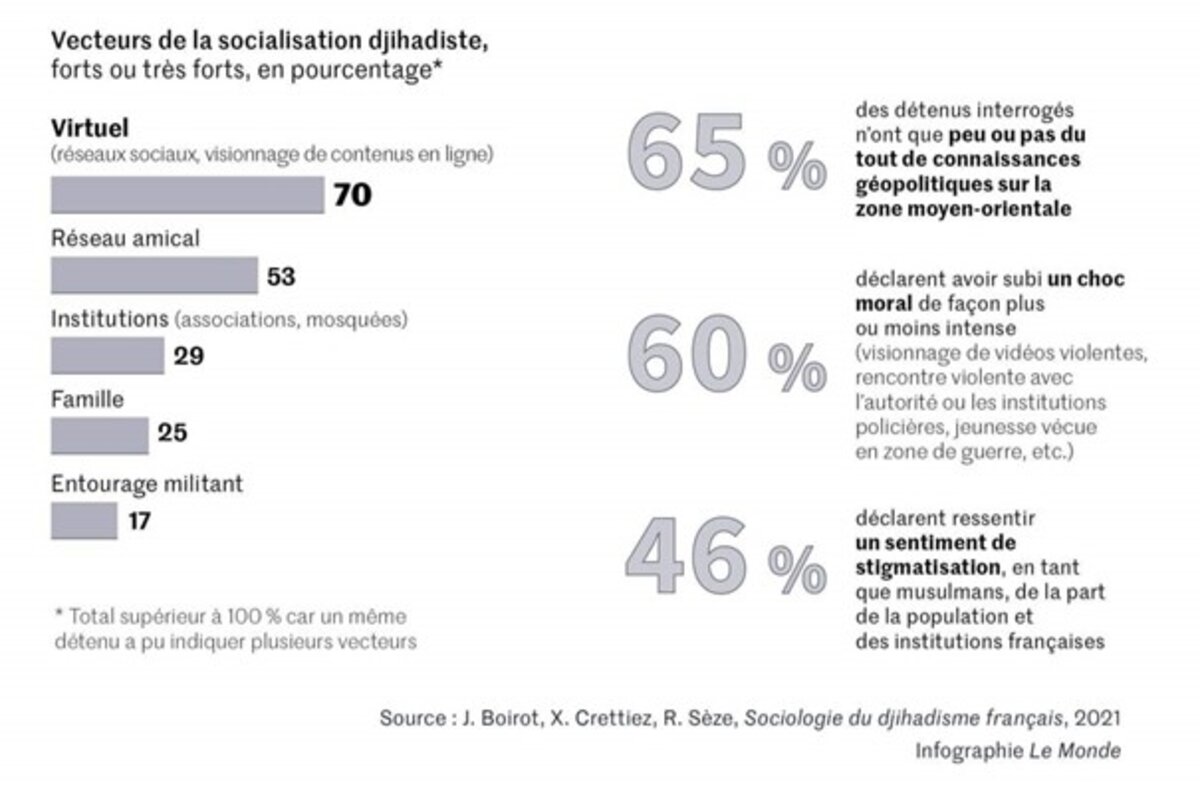

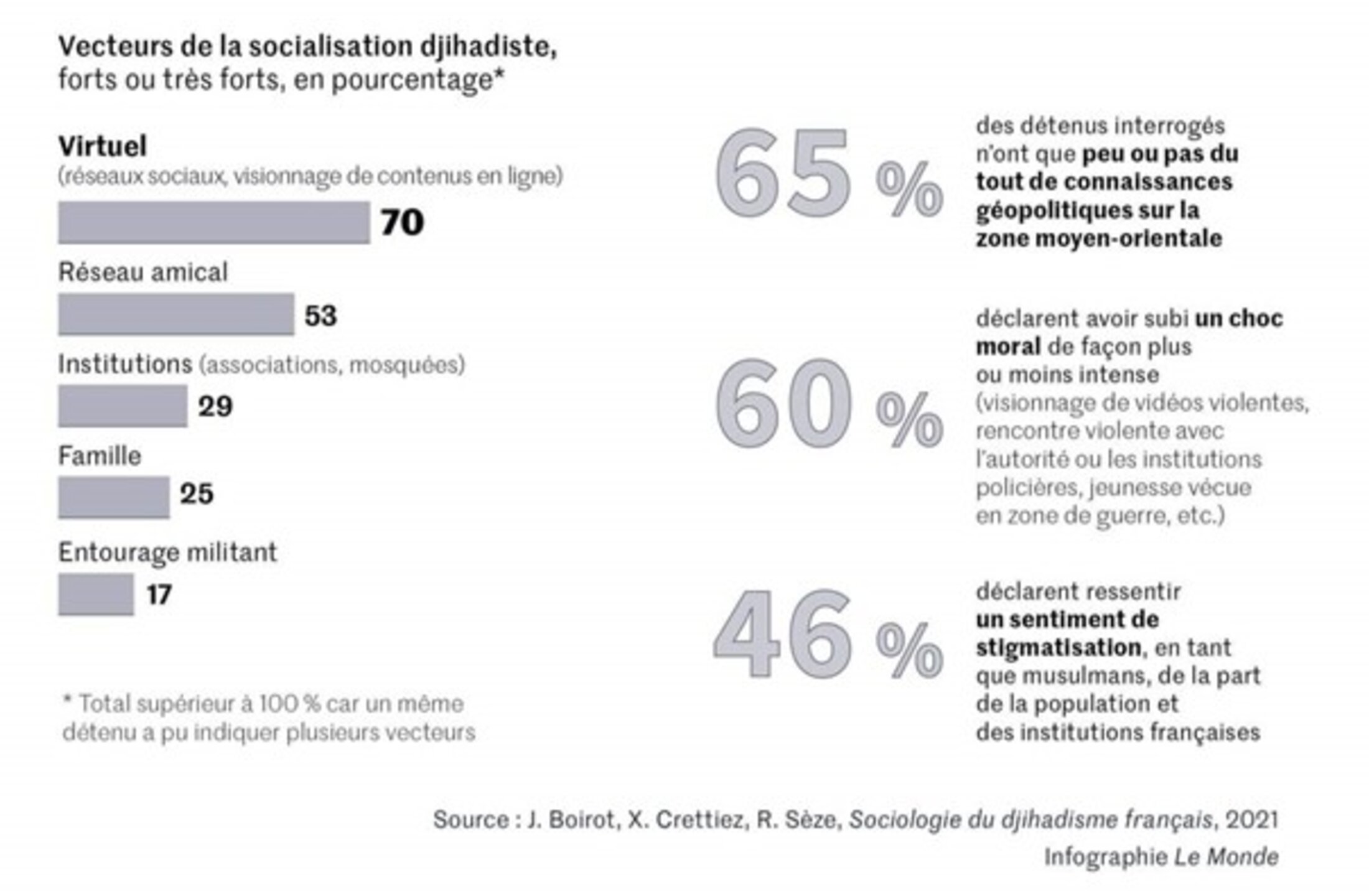

Ce point important en rejoint un autre : l’importance de la socialisation au djihad par le biais des réseaux sociaux et d’Internet. Nous distinguons cinq modes de socialisation : la socialisation militante, qui passe par des associations ou des groupes organisés de type salafistes, la socialisation amicale, la socialisation familiale, la socialisation cultuelle et institutionnelle, par des mosquées ou les clubs de sport, et enfin la socialisation par l’Internet. Cette dernière socialisation, de type virtuel, écrase toutes les autres formes. La dimension cultuelle est deux fois moins importante, la socialisation amicale trois fois moins.

Un choc moral virtuel, c’est la consultation sur Internet de vidéos de massacres de musulmans en Syrie, à Gaza ou ailleurs. Or nos individus ont un visionnage intensif (25 %) ou très fréquent (33 %). Outre ces chocs virtuels, il y a des chocs liés au vécu des individus. Cela peut être le fait d’avoir grandi dans des zones de guerres civiles, en Tchétchénie ou en Algérie, d’avoir perdu un proche ou d’avoir été l’objet de sévices. Il peut s’agir d’une rupture amoureuse ou familiale traumatique, etc.

Vous dressez sept profils de djihadistes. Lesquels vous paraissent les plus dangereux ou inquiétants ?

Le profil prosélyte est tout à la fois le plus dominant et le plus inquiétant. Le prosélyte croit dans sa cause, il y est complètement engagé. Il a la pratique religieuse la plus assidue et de bonnes connaissances religieuses et géopolitiques. Il développe un fort sentiment de stigmatisation et de refus de la France ou de la République. Il est le plus souvent condamné pour des atteintes aux personnes, et pas seulement à des biens. C’est le militant le plus structuré. Il représente 19 % du corpus.

Le deuxième profil, qui me paraît aussi dangereux, mais moins important numériquement (11 %), c’est le « radicalisé délinquant ». Il est issu d’une famille précaire ou instable, a un passé criminel important, développe des addictions.

Il y a un autre profil assez dangereux : l’« indigné » (12 %), qui s’engage à la suite d’un choc moral sur Internet. Il est révolté par les atteintes à l’oumma (communauté des croyants) et se sent une proximité très forte avec les victimes. L’indignation est un sentiment très puissant, au point que ce profil est en tête de ceux qui ont fait des séjours en Irak ou en Syrie, plus encore que le prosélyte.

Ensuite, vous avez le « viriliste » (18 %) et l’« escapiste » (11 %). Ce sont des gens qui s’engagent pour changer de vie ou d’image, se grandir, s’inventer une image de guerrier d’Allah.

Enfin, le profil que l’on a nommé radicalisé « en quête de sens » est fréquent (21 %), mais peut-être le moins dangereux. C’est là qu’on trouve le plus de troubles psychiques, d’individus isolés socialement et affectivement, de précaires. Ce sont aussi les moins éduqués, à l’inverse des prosélytes. Ils s’engagent dans le djihadisme pour donner un sens à leur vie. Ce sont aussi les plus jeunes.

Quelles conclusions tirez-vous en matière de politiques publiques ?

S’il y a une préconisation forte que je ferais, c’est la surveillance des réseaux sociaux et d’Internet. Cela ne concerne pas que le djihadisme, d’ailleurs. On le voit dans le harcèlement scolaire. Les réseaux sociaux sont devenus une véritable plaie pour le fonctionnement de la démocratie. Il faudrait peut-être aussi que les rôles modèles d’animateurs dans les banlieues aient une connaissance religieuse sérieuse pour contrer les discours djihadistes. Mais je ne vois pas la République s’engager sur ce chemin.

Christophe Ayad

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Plusieurs éléments déjà établis des études comparables semblent donc se confirmer[1].

- Les profils des djihadistes sont pluriels. Il n’y a pas de portrait-robot.

- Les djihadistes ne sont pas tous des terroristes en puissance. Leur dangerosité est variable. Un tiers environ n’étaient pas combattants en Syrie.

- La djihadisme en France est très majoritairement le fait de Français (80%) et non d’étrangers.

- La radicalisation djihadiste est le fait de jeunes hommes. L’importance de la quête de sens et les troubles existentiels d’une partie de la jeunesse participe bien au phénomène djihadiste.

- Le djihadisme ne se transmet par la famille que dans seulement 8 % des cas. La moitié des djihadistes français sont des born again ou des convertis. Nous assistons à un phénomène de rupture générationnelle.

- Les djihadistes sont issus de fratries plus nombreuses que la moyenne mais de familles stables voire très stables pour les deux tiers.

- Ils sont peu éduqués. Les deux tiers des personnes étudiées n’ont pas le baccalauréat.

- Ils sont également dans la précarité économique: 84 % ont un niveau de revenu inférieur ou égal au smic (dont 22 % avec un niveau de vie très précaire).

- Ils appartiennent à une France urbaine pour près de 60 % d’entre eux et parfois issus de zones à faible densité migratoire.

- La radicalisation par les réseaux sociaux reste très forte même si ce n’est pas propre au djihadisme.

- Le sentiment de stigmatisation en France semble jouer un rôle déterminant dans la radicalisation violente pour 46% du panel[2]. L’islamophobie ambiante et l’extrême droitisation des débats (c’est-à-dire l’amalgame entre Islam, immigration et terrorisme) participent à l’essor d’un islam identitaire (non violent et sans religiosité) mais aussi à la radicalisation violente chez certains.

Certaines thèses très répandues sont infirmées.

- La socialisation religieuse par la fréquentation de mosquées et les associations est faible (29%). Ces radicaux ne sont pas le produit d’une salafisation territoriale. Comme l’a très bien montré le chercheur Olivier Roy, pour l’autre moitié, la radicalisation religieuse se construit contre l’islam culturel des parents et/ou contre les valeurs familiales religieuses « occidentalisées ». Le djihadisme semble bien être une réaction au reflux de la religiosité chez les Français musulmans.

- Les thèses de Gilles Kepel largement relayées dans les médias en prennent un coup. Le poids de la radicalisation religieuse dans le processus de radicalisation violente est à minorer pour au moins 80% de l’échantillon. Plus de la moitié de l’échantillon a des connaissances religieuses faibles ou très faibles. De façon surprenante, la radicalité religieuse AVANT l’incarcération ne concerne que 43 % du panel.

- L’étude relativise la thèse de la « mondialisation du ressentiment » défendue par François Burgat ; si la consultation sur Internet de vidéos de massacres de musulmans en Syrie, à Gaza ou ailleurs est intense, 65% des djihadistes français n’ont que peu de connaissances géopolitiques sur les mondes musulmans et le Proche-Orient.

Principaux apports et limites :

- Le nombre important de personnes qui présentent des signes d’addiction est à relever. Ce fait est à mettre en lien avec la crise existentielle d’une partie de la jeunesse privée de perspectives et de grands récits mobilisateurs[3].

- Ce qui surprend le plus est l’absence de passé délinquant dans la radicalisation djihadiste pour 70% d’entre eux. De même, seuls 8 % du panel souffrent de troubles psychiatriques, c’est deux fois moins que la moyenne nationale (15 %). L’étude souffre cependant d’un biais important : pratiquement tous les auteurs d’attentats depuis 1995 choisissent de mourir dans l’action. Leurs profils n’entrent pas dans l’analyse. Il serait utile de distinguer les terroristes auteurs d’attentats (dont le parcours délinquant semble plus avéré) aux djihadistes lambda.

- L’enquête est muette sur l’effet générationnel. D’après Olivier Roy, la grande majorité des terroristes sont issus de la seconde génération, on a pratiquement aucun membre de la troisième génération impliqué dans des attentats. Qu’en est-il de l’ensemble des djihadistes ?

- Le principal apport me semble être le concept de choc moral. Il permet de différencier ce qui est de l'ordre de l'action (radicalisation violente) et de l'ordre de l'idéologie (radicalisation religieuse) trop souvent amalgamé. La grande majorité des salafistes sont quiétistes et refusent toute violence ou même toute action politique (contrairement aux frères musulmans). Ce choc moral correspond pour moi au moment de bascule (voir la théorie de l'action postbourdieusienne de Bernard Lahire ) c.-à-d. l'actualisation dans un contexte particulier ici et maintenant (une rencontre, un choc moral) d'un potentiel de conduites incorporées ( fruit d'une socialisation particulière). Ce n'est pas parce qu'on adhère à une idéologie violente qu'on bascule nécessairement dans la violence. Cette enquête semble le montrer. Les thèses d’Olivier Roy, professeur à l’Institut universitaire européen de Florence, dont la voix peine à être entendue dans les hautes sphères de l’État et les médias, s’en trouvent renforcées. Le phénomène djihadiste relève davantage d’une islamisation de la radicalité que d’une radicalisation de l’Islam. Les djihadistes s’approprient l’islamisme davantage comme un étendard idéologique plus que comme une doctrine idéologique. Dans les dernières attaques en France, les terroristes passent à l’action très rapidement. Il n’y a pas d’incubation salafiste, ni de passage au djihadisme. Ils basculent tous d’un seul coup et individuellement.

- Il ressort de ces données que les déterminants sociaux restent forts, ce qui montre que le phénomène djihadiste s’inscrit bien plus dans un tissu social français fracturé que dans une internationale djihadiste.

[1] Je ne citerai que celles que j’ai lues : Mark Hecker « 137 nuances de terrorisme. Les djihadistes de France face à la justice », focus stratégique, n°79, IFRI , 2018 ; Laurent Bonelli et Fabien Carrié, La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français, 2018 Seuil ; Oppenheim D., « Dialoguer avec des adolescents et jeunes adultes dans le contexte du développement des idéologies radicales, du terrorisme et des guerres barbares », Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence 65 (3), 05.2017, pp. 164-168. En ligne: <https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2017.02.003>, consulté le 27.05.2017 ; Fekih-Romdhane Feten, Chennoufi Leila et Cheour Mejda, « Les terroristes suicidaires : qui sont-ils ? », Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 174 (4), 01.05.2016, pp. 274-279. En ligne: <https://doi.org/10.1016/j.amp.2015.10.026>, consulté le 27.05.2017 ; Bazex Hélène et Mensat Jean-Yves, « Qui sont les djihadistes français ? Analyse de 12 cas pour contribuer à l’élaboration de profils et à l’évaluation du risque de passage à l’acte », Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 174 (4), 01.05.2016, pp. 257-265. En ligne: <https://doi.org/10.1016/j.amp.2015.12.011>, consulté le 27.05.2017 ; Roy Olivier, Le djihad et la mort, Paris, Seuil, 2016.

[2] Comment appréhender la radicalisation violente ? Le fait d’adhérer à des idées extrêmes soulage l’individu de ses déconvenues en lui donnant une vision plus claire et plus simple des injustices. Certains jeunes adultes sont réceptifs à des faisceaux idéologiques de revanche et de vengeance qui sont d’autant plus forts qu’ils apparaissent et se développent dans une société démocratique appréhendée comme défaillante pour les djihadistes. La violence extrémiste devient alors une réponse à la violence institutionnelle de l’État. Ce phénomène ne touche pas seulement les djihadistes. La violence destructrice répond ainsi à une violence politique symbolique ordinaire. Les radicaux violents partagent la conviction qu’ils ne participent pas à la vie sociale et, plus encore, que la société est un univers étranger qui leur est hostile, qui les met à l’écart et les stigmatise. Au niveau individuel, la personne est également censée opérer des choix entre son éthique individuelle et la morale collective. Cette notion d’économie morale offre ainsi l’occasion au chercheur de pouvoir dégager une analyse des rapports de force et une compréhension des manières d’agir des acteurs en les situant à la fois dans un contexte, mais aussi en leur attribuant un sens et une orientation. Sur le concept de radicalisation difficile à appréhender. Khosrokhavar (2014 :26-28) résume l’économie morale du jihadiste de cette façon : « Dans la radicalisation, les deux couples de sentiments les plus répandus sont l’humiliation subie et le désespoir d’un côté, la volonté d’infliger une humiliation encore plus grande à l’adversaire et la conviction de pouvoir réaliser l’utopie à partir d’une “théologie de la folle expérience” qui justifie la vision irénique d’un avenir indéterminé dans le temps de l’autre (Ibid. :32) ». Voir Analyser le phénomène controversé de “radicalisation” dans les sciences sociales https://journals.openedition.org/rsa/4449

[3] Laurent Bonelli et Fabien Carrié, (La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français, 2018 Seuil) ont analysé 120 dossiers de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) au sujet de mineurs impliqués dans des affaires de « terrorisme islamiste » ou signalés pour « radicalisation djihadiste. Ils montrent que « C'est le registre « utopique », associé au passage à l'acte violent, qui se révèle le plus surprenant, au regard des portraits habituellement dressés, notamment depuis les plateaux télévisés. Les mineurs qui s'approprient ce registre sont issus de familles populaires immigrées ayant des situations socio-économiques stables, qui ont joué pleinement la carte de l'intégration en prenant leurs distances avec leurs communautés d'origine et investissant fortement la scolarité de leurs enfants. » L’'idéologie djihadiste donne un sens à leur expérience d'isolement social et à un goût pour l'intellectualisation qui ne trouve plus de débouché dans le monde scolaire.