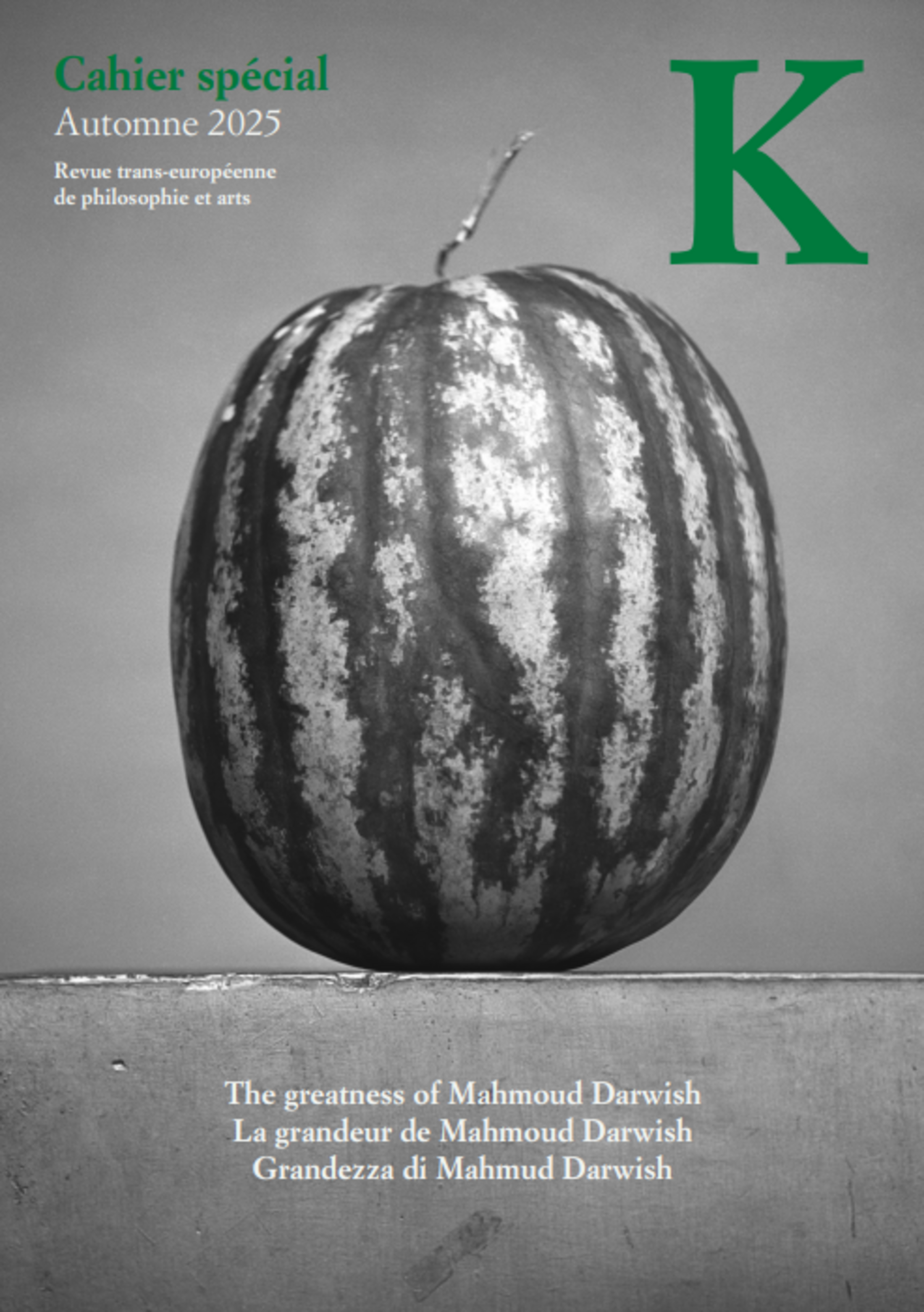

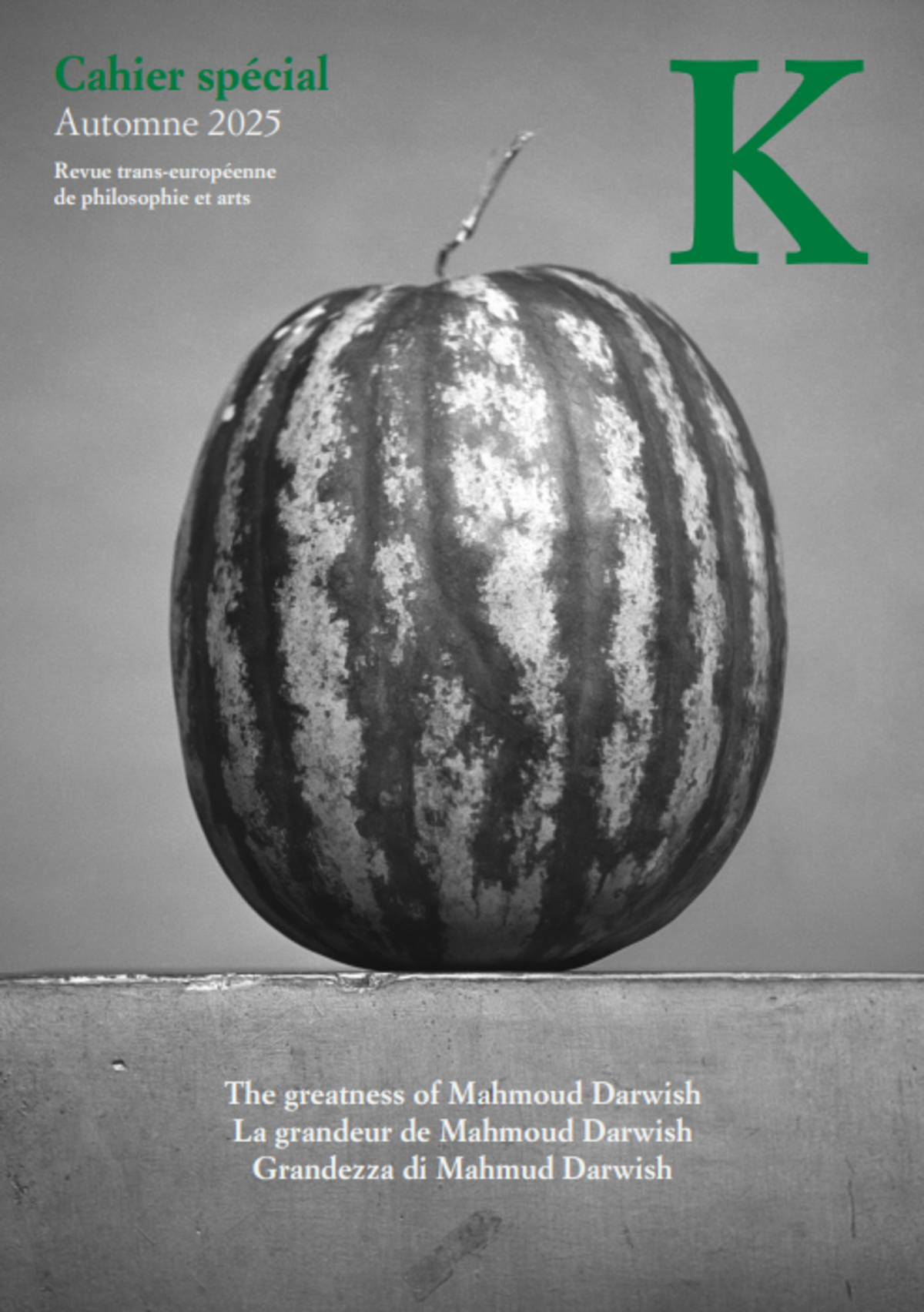

Le cahier spécial de la revue internationale K (automne 2025), La grandeur de Mahmoud Darwish, part d’un constat méthodique : l’effacement des Palestiniens ne relève pas d’un accident mais d’une politique de longue durée, et la description du présent exige des instruments conceptuels, historiques, littéraires et visuels capables d’en établir la lisibilité. L’éditorial de Pierandrea Amato et Luca Salza formule l’hypothèse directrice, replace Gaza dans la longue durée de la Nakba et propose un cadre de travail où l’analyse prime sur l’emphase, avec pour fil conducteur la phrase placée en exergue — « Childhood is raised in me, / Day upon day » [« L’enfance grandit en moi, / Jour après jour »] — qui installe Darwish comme opérateur d’intelligibilité plutôt que comme icône.

La première section examine les usages de la mémoire. Amos Goldberg reconstruit la séquence d’institutionnalisation occidentale de la Shoah (1985-2005) et décrit la formation d’un « dôme de fer discursif » : au lieu de prévenir la répétition, la mémoire devient infrastructure d’immunisation politique, jusqu’à fonctionner comme « facteur habilitant » dans la situation actuelle. L’intérêt est de montrer, sources et dates à l’appui, comment des dispositifs commémoratifs et juridiques se transforment en écrans rhétoriques, ce qui exige une révision des cadres comparatifs sans céder aux analogies hâtives.

Guido Boffi propose, avec Abc d’un génocide, une méthode probatoire : montage de documents photographiques, éléments de droit, repères chronologiques, gloses brèves. La référence à Brecht (Kriegsfibel) et la formule de Benjamin — « même les morts ne seront point en sécurité si l’ennemi l’emporte » — servent de norme de lisibilité : établir des critères, constituer un dossier, empêcher la dissolution des faits dans le flux d’images.

Seloua Luste Boulbina relit Gaza à l’ombre de Carthago delenda est : désignation d’un peuple comme cible à supprimer, sièges répétés, famines, effacement des noms et des lieux. L’analogie n’est pas décorative ; elle sert à situer la destruction dans une généalogie politique où l’éradication est un mode de souveraineté, articulé à des techniques contemporaines d’administration des corps et des espaces.

L’axe philosophique, avec Iain Chambers (Thinking after Gaza) et Fabrice Dubosc (Gaza as a problem for thought) documente la désagrégation des catégories usuelles (sujet, communauté, témoignage) et interroge les conditions d’un dire adéquat quand l’événement excède les cadres hérités. Les références (Benjamin, Deleuze, mais aussi débats récents sur nécropolitique et gouvernementalité de la mort) apportent des perspectives permettant de situer le débat.

Le dossier littéraire repositionne Mahmoud Darwish en dehors des usages consolatoires : les entretiens et lectures rappellent la tension qu’il assumait — refus d’assigner la poésie à la parole d’État, aveu d’écrits « directement engagés » quand « le devoir national » l’imposait —, et c’est cette tension qui permet aujourd’hui de mesurer ce que la poésie peut transmettre quand la continuité des expériences est rompue. La phrase-seuil de l’éditorial (« Childhood… ») vaut ici comme méthode : écrire depuis la perte pour rendre descriptible une réalité de destruction organisée.

La section Écritures du désastre et surtout le corpus Poèmes palestiniens, choisis et traduits par Kadhim Jihad Hassan donnent au numéro sa base de voix primaires : Samih Al-Qâsim (Nous t’invoquons), Zakaria Mohammed (Camions), Zuhayr Abou Shayeb (Porte de l’absolu ; Dans le puits), Yousuf Abou Lawz (Mariam parmi l’herbe), Samer Abu Hawwash (Nous perdrons cette guerre [poème pour Gaza]) composent une contre-archive où images concrètes, lexique de la faim, deuils familiaux, micro-gestes de survie et adresses à la deuxième personne reconstruisent l’expérience sous forme d’unités mémorielles transmissibles ; l’apport n’est pas l’« émotion » mais la précision référentielle, la databilité des situations, la capacité à tenir ensemble un lieu, un temps, des corps, ce qui rend ces poèmes utilisables par l’historien, le juriste, le critique. À côté de ce noyau, des textes d’Alaa Al-Din Ahmed, de Meriem Bekkali, de Haidar al-Ghazali (Lettera dal Genocidio, 7 luglio 2025) et d’Yves Berger (Gaza Strip [memos]) étendent le spectre en variant langues et régimes d’énonciation, confirmant la pluralité linguistique (français, arabe, italien, anglais) comme une condition de vérification croisée des récits.

Le volet arts visuels (Akram Zaatari, Shirin Neshat, Vera Tamari, Mona Saudi, Arab Image Foundation, Palestinian Museum) travaille l’image comme indice : objets orphelins, lieux arasés, séries d’archives, relevés topographiques ; on y lit une poétique de la preuve plus qu’une esthétique de la ruine, en cohérence avec l’exigence probatoire des sections historiques. Alain Brossat, lisant Elia Suleiman, et Irene Calabrò, relisant Godard, précisent ce que peut le montage : défaire la normalisation des récits, montrer la logistique de la domination.

Deux entretiens fournissent l’armature normative : Étienne Balibar qualifie Gaza « d’événement mondial », qui oblige à reconfigurer nos appartenances politiques ; Michel Khleifi décrit la création sous « temps détruit », manière de maintenir des formes d’intelligibilité quand les institutions de transmission s’effondrent.

Dans le paysage contemporain, ce numéro se place au croisement de travaux sur la colonialité et la mémoire (Traverso), sur les politiques de la mort (Mbembe), sur la survivance des images (Didi-Huberman), et des dossiers récents de revues internationales qui articulent littérature et droit (on pense aux livraisons récentes de Radical Philosophy, Critical Times ou Alif sur Palestine), avec une spécificité : l’architecture transnationale et multilingue qui permet la circulation des matériaux, la confrontation des traditions critiques et l’usage contrôlé des analogies. L’apport de K tient alors dans une triple opération : établir un état des lieux vérifiable ; outiller lecture et preuve par la combinaison philosophie/arts/lettres/histoire ; faire des poèmes palestiniens traduits non un supplément lyrique, mais un socle documentaire et théorique, susceptible d’être cité, enseigné, plaidé.

https://www.peren-revues.fr/revue-k/1596?file=1

Agrandissement : Illustration 1