Quinzaine Louise Michel, Saint-Etienne, Lundi 9 septembre 2024

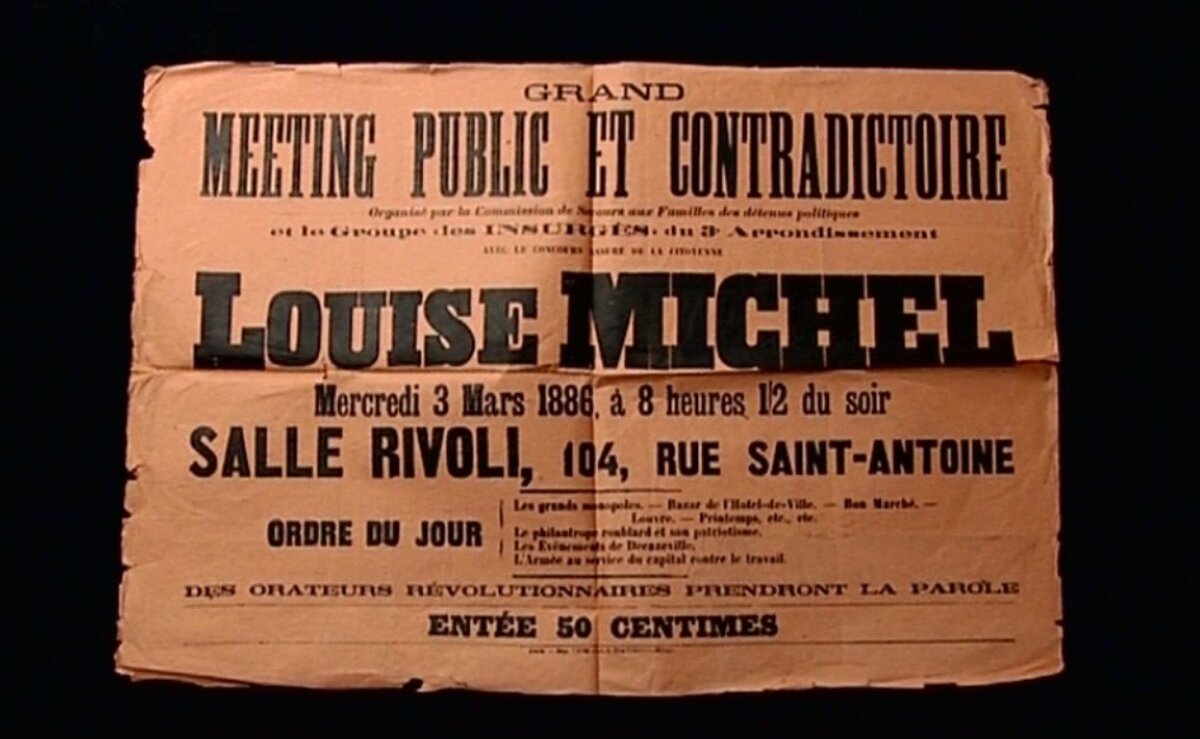

Agrandissement : Illustration 1

« La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter » Louise Michel, Mémoires 1886

A la radio

12 h et 19 h sur RadioDIO :

émission DES MOTS DES SONS SANS CIBLE « Présentation de la Quinzaine »

A La Cale

18 h : LECTURE pour les enfants

19 h : TABLE RONDE sur l’éducation et l’école publique de Louise Michel à aujourd’hui

Agrandissement : Illustration 3

Au CREFAD

De 18 h 30 à 21 h : ATELIER D’ÉCRITURE pour adultes animé par Clémence Fitte.

Agrandissement : Illustration 4

Le cri dans l’écrit « L’homme futur aura des sens nouveaux ». Nous saisirons l’occasion de ce rassemblement autour de Louise Michel, de ses paroles sans concessions à l’image de son engagement, pour faire advenir à l’écrit chez chacun.e un cri poétique, construit seul.e ou à plusieurs. Une expression empreinte des chamboulements désirés, des naissances nécessaires à extirper de soi des autres... et des impossibles à mettre à bas. Nous veillerons au rythme nécessaire de ce cri, à son souffle. Écrire comme on saute les barricades en somme.

Sur inscription à cie.ensemble.nomade@gmail.com

Agrandissement : Illustration 5

Et quelques documents pour réfléchir avant :

1. De l’éducation des filles à la Commune de Paris, la vie de Louise Michel s’ancrait à Montmartre. 18du mois.

Institutrice et révolutionnaire, elle consacra sa vie entière aux luttes sociales et à l’émancipation des femmes.

Vers la fin de l’Empire, j’habitais avec ma mère une petite demeure gaie et proprette où j’avais installé mon école. Je ne tardai pas à avoir beaucoup d’élèves. J’aimais ces enfants de Montmartre, gentilles et franches, espiègles et bavardes comme de jeunes oiseaux… » C’est Louise Michel, la fière communarde, que l’on peut entendre parler, au début de la rue Becquerel, à quelques pas du Sacré-Cœur. Une petite maison qui, par hasard, est entourée de crèches et d’écoles, fait face aux marches de la rue du Mont-Cenis. Louise Michel en avait fait son quartier général, son instrument principal de lutte, une école, pour sortir les jeunes filles de la cage domestique où des siècles de régime patriarcal les avaient enfermées.

Une cage à laquelle elle avait réussi à échapper grâce à la bibliothèque familiale. À l’âge de dix ans, après avoir lu Rousseau, Hugo, Lamartine et les textes philosophiques de sa maison d’enfance, la petite Louise disait avoir déjà traversé tous les changements de la pensée, jusqu’à l’anarchie. D’ailleurs, si à 13 ans elle refusait les demandes en mariage, c’était avec des citations effrontées tirées de Molière.

D’école en école

Née à Vroncourt-la-Côte, dans la Haute-Marne, le 29 mai 1830, pendant que son futur maître Auguste Blanqui se battait sur les barricades à Paris, Louise Michel passe son enfance heureuse entre les chevreuils et les crapauds, en plein air. Un isolement qui ne l’empêche pas de remarquer les injustices sociales qui l’entourent. Chez elle, l’éducation des filles est bien différente de celle donnée aux garçons, mais Louise refuse de rester enfermée dans la cuisine et passe son temps dehors et parmi les livres, en traçant son propre chemin : « Je m’en vais sans crainte dans l’espace, écrira-t-elle, si dans le grand désert nul voyageur ne passe, qu’importe ! J’irai seule à la voix du destin. »

Pour ne pas prêter serment à l’Empire, Louise Michel ne travaille que dans des écoles libres. Elle ouvre sa première école à Audeloncourt, une petite classe où on chantait La Marseillaise au début et à la fin des cours, et une autre école à Millières, avec son amie Julie Longchamp, qui deviendra ensuite sa compagne pendant la Commune. Une fois à Paris, Montmartre l’accueille rue Houdon, près des Abbesses, dans sa première école parisienne. C’est à Paris, où elle s’installe définitivement en 1856, que Louise Michel découvre sa vocation : la lutte et la propagande républicaine...

2. Louise Michel, Mémoires (1886). https://www.lelivrescolaire.fr/page/6095397

Louise Michel, institutrice militante et révolutionnaire, s'engage dans la Commune de Paris (mars-mai 1871). Elle lutte à la fois pour l'amélioration des conditions de travail des ouvriers et pour l'émancipation des femmes. Son action militante lui vaut d'être exilée plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. Dans ses Mémoires, elle fait le récit de sa vie en revenant sur son enfance tout comme sur sa carrière d'institutrice. Elle livre ici sa vision critique de l'éducation des filles.

Jamais je n'ai compris qu'il y eût un sexe pour lequel on cherchât à atrophier 1l'intelligence comme s'il y en avait trop dans la race. Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être mieux trompées : c'est cela qu'on veut. C'est absolument comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager, ou même lié les membres. Sous prétexte de conserver l'innocence d'une jeune fille, on la laisse rêver, dans une ignorance profonde, à des choses qui ne lui feraient nulle impression si elles lui étaient connues par de simples questions de botanique ou d'histoire naturelle. Mille fois plus innocente elle serait alors, car elle passerait calme à travers mille choses qui la troublent : tout ce qui est une question de science ou de nature ne trouble pas les sens. Est-ce qu'un cadavre émeut ceux qui ont l'habitude de l'amphithéâtre? Que la nature apparaisse vivante ou morte, elle ne fait pas rougir. Le mystère est détruit, le cadavre est offert au scalpel. La nature et la science sont propres, les voiles qu'on leur jette ne le sont pas. Ces feuilles de vigne tombées des pampres du vieux Silène ne font que souligner ce qui passerait inaperçu. Les Anglais font des races d'animaux pour la boucherie ; les gens civilisés préparent les jeunes filles pour être trompées, ensuite ils leur en font un crime et un presque honneur au séducteur. Quel scandale quand il se trouve de mauvaises têtes dans le troupeau ! Où en serait-on si les agneaux ne voulaient plus être égorgés ? Il est probable qu'on les égorgerait tout de même, qu'ils tendent ou non le cou. Qu'importe ! Il est préférable de ne pas le tendre. Quelquefois les agneaux se changent en lionnes, en tigresses, en pieuvres. Louise Michel

Mémoires, 1886.

3. Louise Michel et l'éducation. https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/dossier-thematique/les-services-publics/1454-dossier-leducation-et-la-commune

ENFANT LIBRE, ÉCOLIÈRE FRUSTRÉE

Cette forme de pensée trouve aussi ses racines dans l’enfance de Louise Michel. Elle grandit à Vroncourt (Haute-Marne), en bordure de ce petit village, au contact direct de la nature. Elle fut élevée par des grands-parents adeptes des Lumières. La musique et le dessin faisaient partie de son quotidien, toute la famille jouait d’un instrument.

Elle baignait aussi bien dans la philosophie des encyclopédistes que dans l’atmosphère des veillées paysannes où se transmettaient les contes et légendes du pays. Enfant « bâtarde » mais libre, elle expérimentait et complétait ses savoirs dans la forêt et les champs environnants. Elle aimait se confronter aux éléments, particulièrement rudes dans la région, dont elle avait conscience de tirer la force.

Louise Michel raconte qu’enfant, elle avait volé au Dr Laumont, ami de la famille, une petite encyclopédie — « un volume relié en peau, où il y avait les noms de tout ce qu’on peut apprendre ».

Elle avoua son forfait dans une historiette en prose, Les Méchancetés d’Hélène, en y inventant une punition, « être condamnée à passer un mois sans autre livre qu’une grosse grammaire ».

Cette anecdote annonce la frustration que Louise Michel subira tout au long de sa propre instruction « officielle », sur les bancs de l’école de Vroncourt mais plus encore au pensionnat de Chaumont, qui la prépara au brevet d’institutrice. La priorité était donnée non pas aux sciences et à la littérature, mais à l’écriture, à la grammaire, au calcul, et pour les filles aux travaux d’aiguille. Ces matières l’ennuyaient au point qu’elle loupa une première fois son diplôme, alors qu’à la même époque elle entamait une correspondance littéraire avec Victor Hugo.

APPRENDRE EN MOUVEMENT

La pensée de Louise Michel et l’éducation qui la forgea laissent deviner ses méthodes pédagogiques. « Tout étant lié », les apprentissages, quel que soit le sujet, étaient abordés par différentes entrées, en utilisant tous les sens de l’élève. Étudier les textes mais aussi écouter l’écoulement de la rivière depuis l’école d’Audeloncourt, sa première classe. Bouger dans la classe, échanger et s’entraider plutôt que d’attendre, immobile et passif, la parole sacrée de la maîtresse.

Dans ses Mémoires, elle raconte quelques bribes des cours qu’elle donna en Nouvelle-Calédonie, aux adultes comme aux enfants. Même si les biographes doutent de la réalité de cet enseignement, ces passages dévoilent les bases d’une méthode générale.

Le mouvement (au même titre que la musique qui rythme le grand tout) est toujours aux fondements de cette pédagogie, mais également la créativité et l’improvisation. Elle explique :

« Il faut, pour les Kanaks des méthodes mouvementées ; n’en faut-il pas pour tout esprit jeune, et nous-mêmes n’apprenons-nous pas plus vite ce qui nous arrive avec des couleurs dramatiques que par des nomenclatures arides ? » ; « L’écriture est apprise comme par intuition ; si, au moyen de lettres mobiles on fait composer les mots, on est tout étonné de voir le pauvre noir écrire très vite les mots convenablement. » ; « La façon la plus rapide de commencer la musique, c’est de faire transposer un motif extrêmement facile en ajoutant comme exercice gammes et accords, tantôt plaqués, tantôt en arpèges. Tout cela le plus simplement possible. »

Ces méthodes d’avant-garde perturbent inspecteurs et visiteurs. Clemenceau (1841-1929), à propos de l’école dirigée par Louise Michel à Montmartre, raconte :

« Je ne puis pas dire que cette école était absolument correcte au sens où on l’entend à la Sorbonne [...] On y enseignait à tort et à travers des méthodes inconnues, mais en somme on enseignait... »

LAÏQUE ET FÉMINISTE

Louise Michel gardait une certaine liberté dans ses pratiques car elle resta en dehors du système de l’instruction publique. Elle choisit d’enseigner dans des écoles laïques et libres, où elle n’eut pas à prêter serment à Napoléon III, ni à rendre des comptes au clergé. À cette époque, celle du Second Empire (1852-1870), l’enseignement laïc, porté par des républicains, était fortement empreint d’anticléricalisme, face au pouvoir puissant des religieux dans l’éducation.

À la fin des années 1860, par le biais de la Société d’instruction élémentaire, institution animée, elle aussi, par des républicains laïcs, Louise Michel donna des cours dans une école professionnelle pour filles, rue Thévenot à Paris.

« Quelques poignées de jeunes filles, à peine, y étaient sauvées de l’apprentissage et pourvues d’états ou de diplômes, suivant leurs aptitudes, raconte-t-elle ; des artistes en sortirent et nous disions : voici venir la République ».

La rue Thévenot (aujourd’hui rue Réaumur) fut également un lieu de rencontre des cercles féministes. Les grisettes formées par ces écoles professionnelles, outre le fait de gagner leur indépendance financière, furent le ciment de l’excellence parisienne dans les métiers de la mode.

PROTECTRICE

Enfin, on ne pourrait conclure sans évoquer l’empathie et la générosité — parfois pathologique, au grand dam de sa mère — dont fit preuve Louise Michel avec ses élèves pauvres ou indigents.

Charles de Sivry (1848-1900), musicien et beau-frère de Verlaine, informé de sa réputation dans Montmartre, lui demanda un jour de bien vouloir héberger dans son école une enfant des rues trouvée recluse, avec sa mère, sous le « toit à porcs » d’une courette. À la requête de Sivry, Louise Michel répondit :

« Monsieur, il y a toujours chez moi de la place pour les pauvres ». Lorsqu’il revint avec l’enfant, à laquelle il avait trouvé des habits propres, elle le tança : « Ce n’était pas la peine, dit-elle, j’ai mon grand châle noir ; voyez, presque toutes mes petites élèves pauvres sont vêtues avec ».

PHILIPPE MANGION

4. Louise Michel : la rue de Hautefeuille et l'éducation populaire

Publié le 9 octobre 2020 par Philippe Mangion. https://www.chaines-de-caractere.com/2020/10/louise-michel-la-rue-de-hautefeuille-et-l-education-populaire.html

On lit dans les mémoires de Louise :

« Celles qui, sous l’Empire, jeunes institutrices ou se préparant à le devenir, étaient avides de ce savoir dont les femmes n’ont que ce qu’elles ravissent de côté et d’autre, venaient rue Hautefeuille s’assoiffer encore de science et de liberté. [...] La science et la liberté ! Comme c’était bon et vivifiant ces choses-là, respirées sous l’Empire dans ce petit coin perdu de Paris ! Comme on y était bien, le soir, en petits groupes, et aussi les jours de grandes séances où, plus nombreuses, on laissait aux étrangères la salle entière ! Nous nous placions, le petit tas des enthousiastes, dans le carré près du bureau où était la boîte du squelette avec une foule d’autres choses dont le voisinage nous plaisait. De là, au fond de l’ombre, nous entendions et voyions bien mieux. La petite salle débordait de vie, de jeunesse ; on vivait en avant, bien en avant, au temps où tous auront une autre existence que celle des bêtes de somme dont on utilise le travail et le sang. Surtout cinq ou six ans avant le siège, la rue Hautefeuille formait, au milieu du Paris impérial, une retraite propre où ne venait pas l’odeur du charnier ; quelquefois les cours d’histoire grondaient en Marseillaise et cela sentait la poudre. »

Au 1 bis, de la rue de Hautefeuille (1) se trouvait le siège de la Société pour l’instruction élémentaire. Louise s’y est beaucoup investie dans les années 1860. J’ai retrouvé sur Gallica le bulletin de cette société pour l’année 1868 (2), qui témoigne de son implication. Il est émouvant de voir comment Louise et ses amies bataillent pour promouvoir toujours plus d’éducation pour les classes populaires, en particulier les femmes.

Fin janvier 1868, avec Julie Longchamp, son amie de toujours, avec laquelle elle est montée à Paris depuis la Haute-Marne, et Malvina Poulain, la sous-maîtresse qu’elle emploie dans son école de Montmartre, compagnonne de lutte, future communarde, elle demande à la Société de bien vouloir inaugurer les séances de lecture populaire qu’elles ont créées pour les femmes et filles d’ouvriers. On imagine que cette démarche a pour but d’en faire la publicité, la Société comptant parmi elle des éminents personnages, comme les députés républicains Jules Favre, Eugène Pelletan ou Jules Simon. La Société donne son accord (3).

Le 19 février, voyant que cet accord n’est pas suivi d’effet, elles insistent pour que le conseil d’administration fixe illico la date de cette inauguration (4). On remarque que Julie Longchamp a, quant à elle, laissé tomber l’affaire, occupée qu’elle est par la nouvelle école qu’elle a fondé au faubourg Saint-Antoine. Le Conseil approuve le principe de cette inauguration officielle, mais la date en sera fixée ultérieurement... On sent en filigrane un léger agacement envers ces institutrices qui n’abandonnent jamais. Mais leur pugnacité porte ses fruits. On lit dans le rapport d’activité du secrétaire général, Gustave Francolin, le « docteur Francolinus » des mémoires de Louise (5), que cette inauguration a bien eu lieu le 27 mars. Hourra ! La Société pour l’instruction élémentaire organise aussi des conférences. Il est noté que Louise et son amie écrivaine Adèle Esquiros, future communarde elle aussi, interviennent dans celles concernant l’éducation professionnelle des filles, sujet qui leur tient particulièrement à cœur (6). Elles sont les deux seules intervenantes femmes, dernières d’une liste d’hommes aux titres pompeux.

La Société pour l’instruction élémentaire a été créée au début du XIXe siècle afin de promouvoir l’enseignement mutuel, d’inspiration laïque, qui consistait « dans la réciprocité de l'enseignement entre les écoliers, le plus capable servant de maître à celui qui l'est le moins » (7).

Tellement moderne qu’on lui reprocha d’ébranler l’ordre social. L’enseignement catholique qui était vent debout en contra sa propagation. Mais, avant qu’elles ne soient marginalisées, la France compta dans les années 1830 plus de 2000 écoles mutuelles, dont une vingtaine dans la seule ville de Chaumont, où Louise Michel suivra quelques années plus tard sa formation d’institutrice. Les méthodes d’enseignement de Louise, qu'à travers les réactions parfois surprises de ses contemporains on peut considérer d’avant-garde, ont à mon sens trouvé leur inspiration dans cette proximité. Ne note-t-elle pas en en-tête d’une lettre à Hugo écrite à 20 ans : « Pensionnat de Madame Beths, près l’école mutuelle, Chaumont-en-Bassigny, Haute-Marne ». L'école mutuelle, un repère pédagogique autant que géographique ?

5. L’enseignement sous la Commune

Détails Mis à jour : 22 décembre 2023. https://www.commune1871.org/index.php/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/dossier-thematique/568-l-enseignement-sous-la-commune

En 1870, à Paris, 84% des établissements primaires sont privés contre 23,5% en France. Ils accueillent 57% des élèves contre 8,7% dans l’ensemble du pays. 1/3 des enfants ne sont inscrits dans aucune école [1].

Dans le règlement destiné aux instituteurs de la Seine de 1870, l’article I précise que

« le principal devoir de l’instituteur est de donner aux enfants une éducation morale et religieuse et de graver profondément dans leurs âmes le sentiment de ce qu’ils doivent à Dieu ».

Sous la Commune, école laïque

Dans les archives du XVIIe arrondissement, il est noté que « la prière doit être dite par l’instituteur au moins une fois par jour ». De plus, la condition matérielle des enseignants est très mauvaise. Mal payés, ils quittent l’enseignement dès qu’ils sont libérés de leur engagement décennal. Les cours sont souvent assurés par des adjoints qui en plus de leur travail donnent des leçons ou tiennent des livres de commerce avant ou après l’école afin de survivre [2].

Quelques enseignants abandonnent le service public par républicanisme. C’est le cas notamment de Louise Michel, de Marie Verdure et de Raoul Urbain qui tentent d’ouvrir des écoles libres. Dénomination qui n’a rien à voir avec celle d’aujourd’hui. Il s’agissait d’avoir des écoles indépendantes de l’Empire car il fallait prêter serment à l’Empereur pour avoir le droit d’exercer.

Urbain par exemple a pour devise dans son école « pas d’église, pas de prières, pas de prêtres ». Très vite, les autorités arguent de mauvaises conditions d’hygiène pour la faire fermer. Aussi, dans les clubs, l’exigence de la laïcité et de l’amélioration des conditions de vie des instituteurs grandit de jour en jour.

La guerre et le siège, les conditions de vie qui en découlent, privent la population de ressources. Le chômage plonge un grand nombre de familles dans la misère. Les parents retirent les enfants des écoles privées payantes pour les mettre à l’école publique.

En octobre 1870, dans le XVIIe, deux écoles laïques sont créées là où n’existaient que des écoles religieuses. D’autres arrondissements font de même : le XIe, le Ve. Mais les moyens ne suivent pas et les exigences grandissent.

Enfants à l'école pendant la Commune de 1871

La Commune et l’école

Dès le 2 avril 1871, la Commune décide par décret la séparation de l’Église et de l’État. Elle affirme dans ses déclarations les principes d’une école gratuite, laïque, obligatoire pour les filles comme pour les garçons.

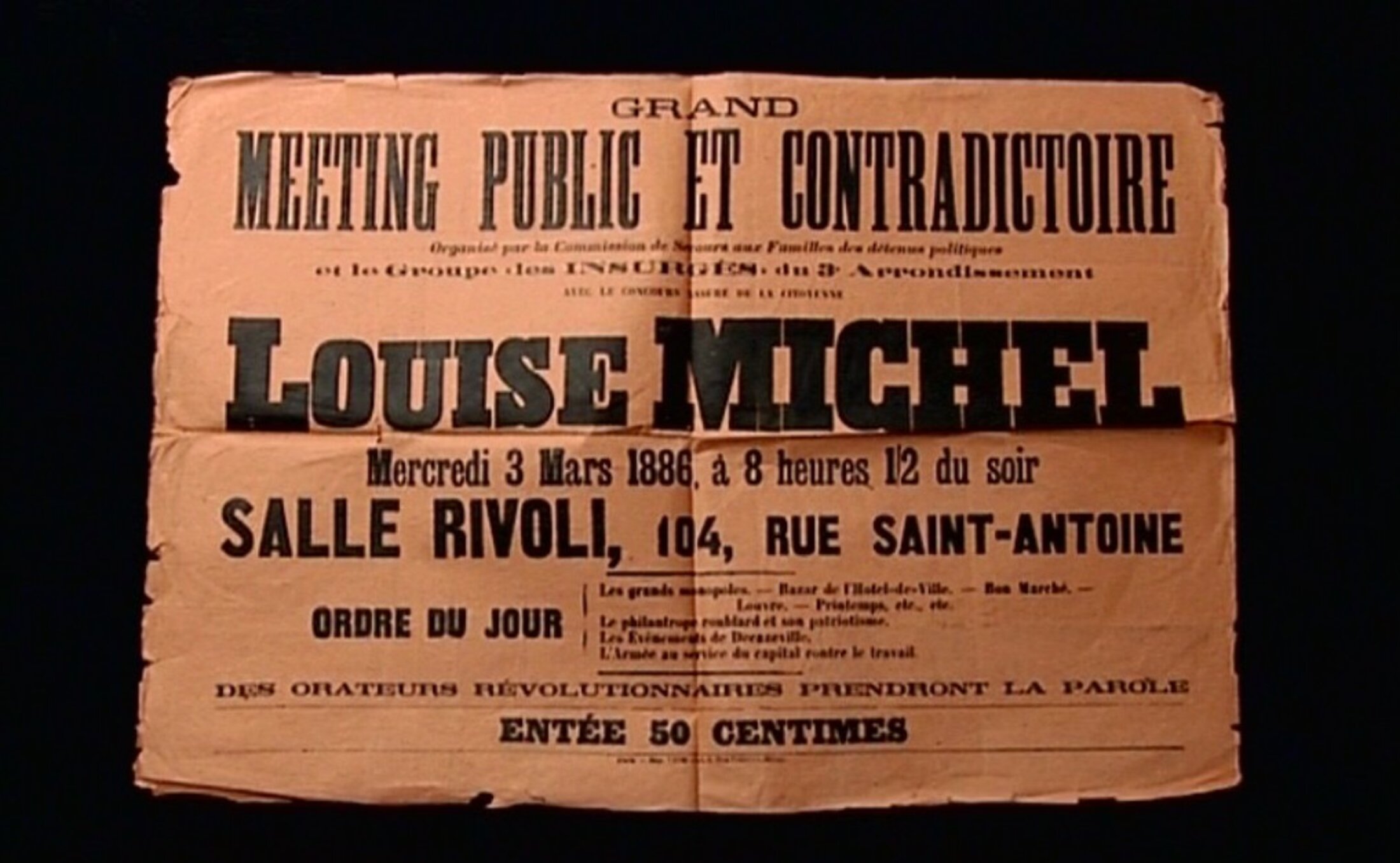

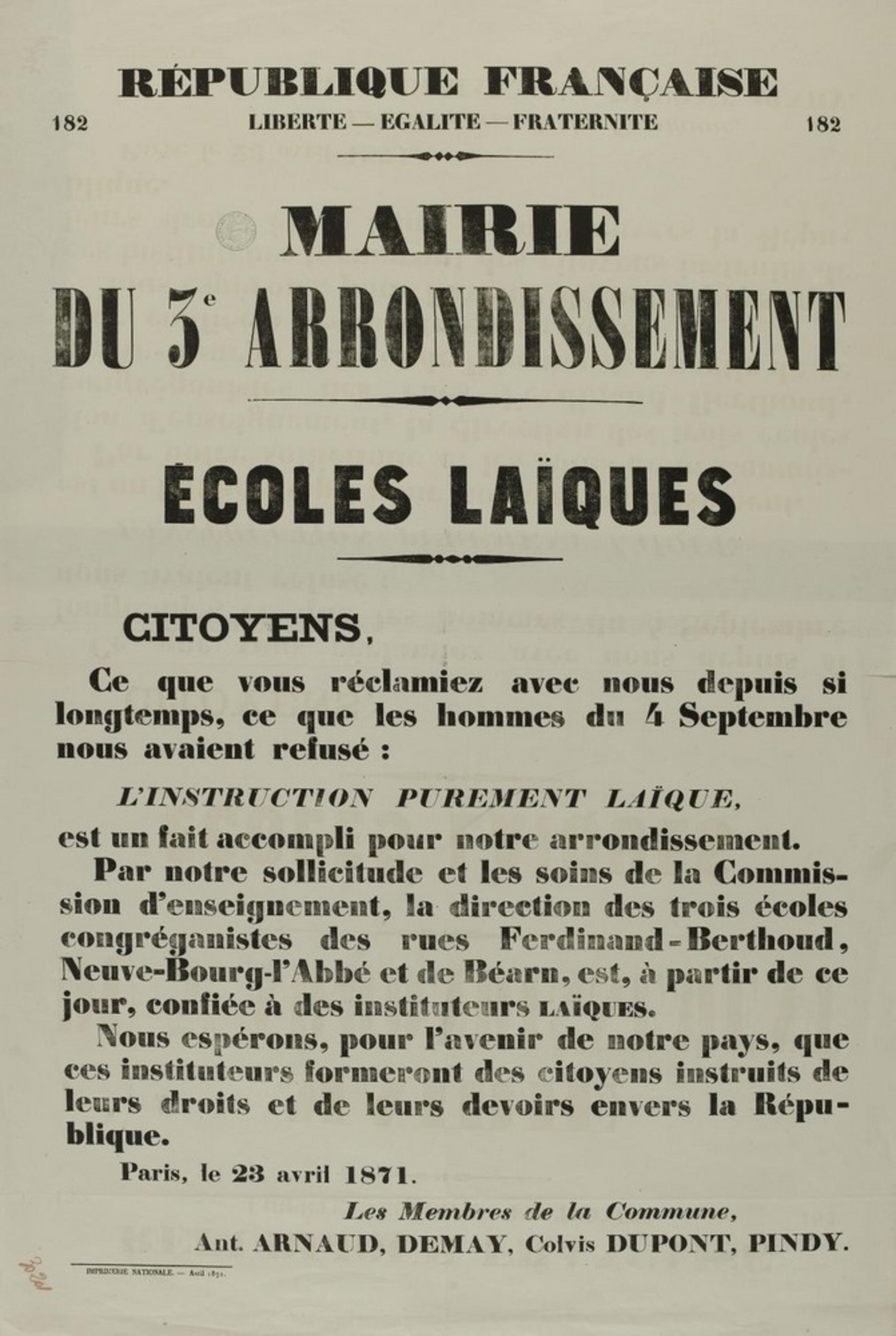

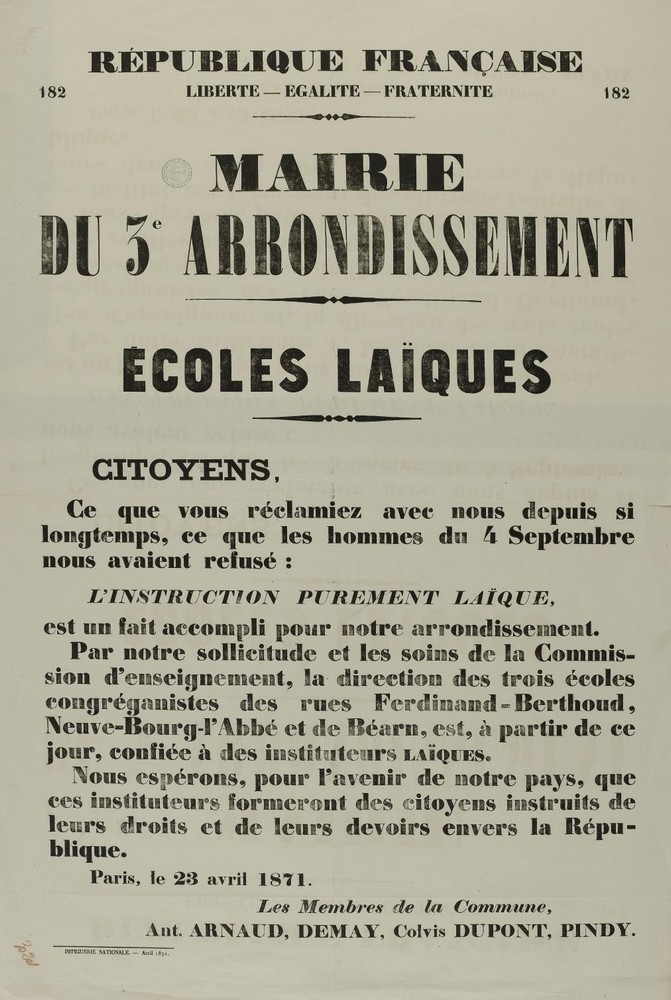

Affiche de la Commune de Paris N° 182 du 23 avril 1871 - Paris 3ème, école laïque (source : La Contemporaine – Nanterre / argonnaute.parisnanterre.fr)

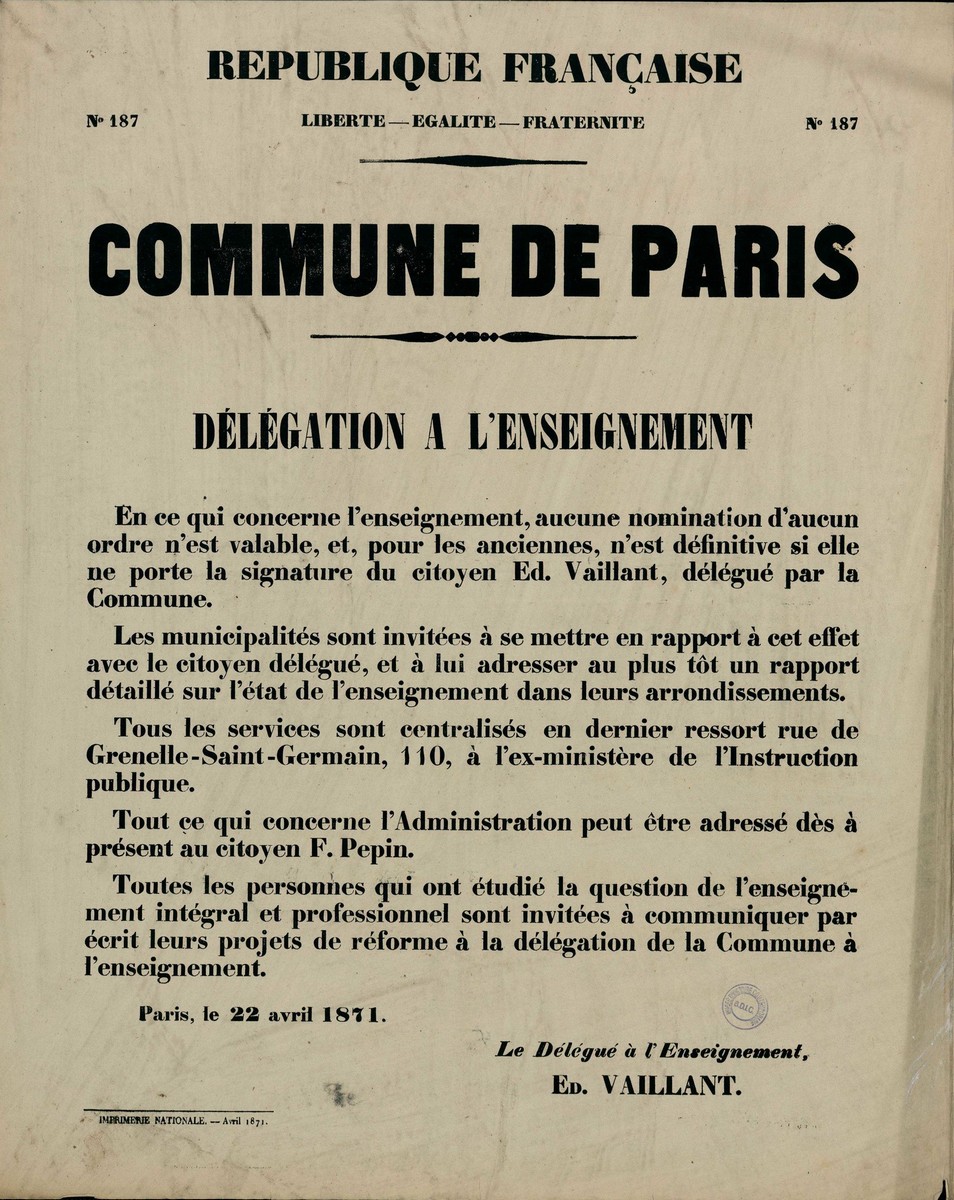

Très vite ces décisions se concrétisent dans la vie de tous les jours. La commission de l’enseignement dirigée par Vaillant lance, le 9 avril, un appel pour pourvoir aux postes laissés vacants par les religieux qui ne veulent pas admettre le principe de la laïcité dans leur établissement. Les difficultés sont grandes !

Allemane rappelle dans ses mémoires la résistance violente des religieux. Ils frappent les institutrices se présentant à leur poste. A l’école des Carmes (Ve), ils précipitent la directrice dans les escaliers… Dans le IIIe arrondissement, une affiche rappelle que les frères de « la doctrine chrétienne » sont démissionnaires et doivent être immédiatement remplacés. Ils sont plus de vingt ! Aussi Vaillant lance-t-il sans cesse des appels au recrutement.

Des sociétés populaires, comme « l’Éducation nouvelle » qui regroupe enseignants et parents, se développent. Il est remarquable de noter que les réunions sont ouvertes à tous y compris aux non adhérents. On y débat de nombreuses questions.

L’effort d’éducation est immense puisque des écoles s’ouvrent comme dans le VIIIe où la directrice annonce « que les cours seront publics pour permettre aux parents d’y assister à leur gré ».

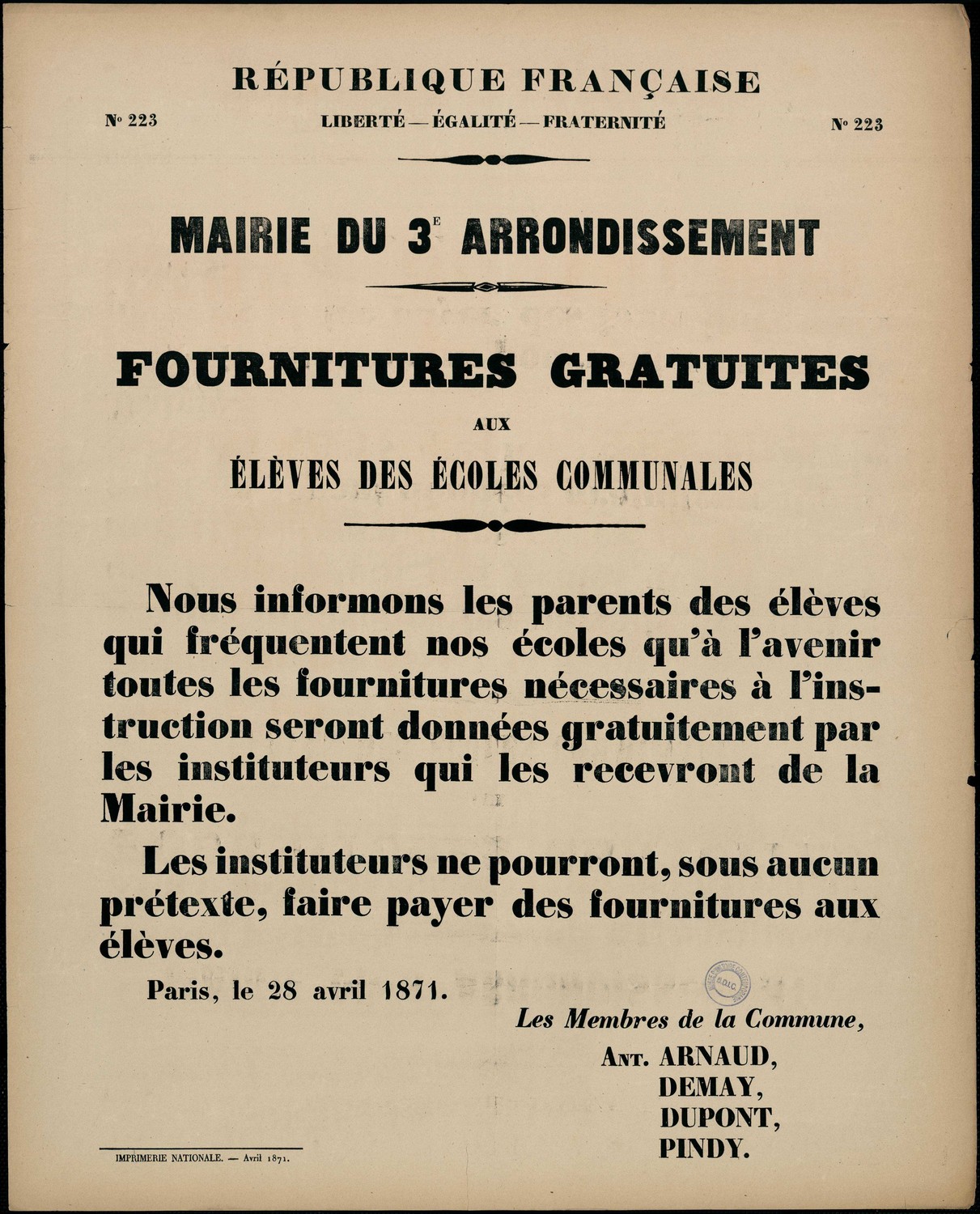

Affiche de la Commune de Paris N° 223 du 28 avril 1871 - Paris 3ème - École gratuite (source : La Contemporaine – Nanterre / argonnaute.parisnanterre.fr)

Des mairies d’arrondissement prennent des initiatives, fournitures scolaires gratuites (IIIe). Dans le XXe arrondissement, la mairie se charge de nourrir et d’habiller les élèves des écoles laïques.

Les idées nouvelles progressent et on ne peut passer sous silence les travaux d’enseignants comme ceux de Louise Michel qui, même si sous la Commune elle confie son établissement à la sous-maîtresse pour s’engager comme Fédérée, précise « qu’il faut prendre en compte l’enfant comme un individu ». De même pour Marie Verdure qui déclare pour les crèches que « l’éducation commence dès la naissance ». Elle décrit dans le mémoire remis aux représentants de la Commune « des crèches avec des jardins, des volières, des jouets ». Une modernité que l’on ne peut oublier aujourd’hui !

L’enseignement a été une grande préoccupation de la Commune. Dans son « Appel aux travailleurs de la campagne », André Léo rappelle que « Paris veut que le fils du paysan soit aussi instruit que le fils du riche et pour rien, attendu que la science humaine est le bien de tous les hommes »

Le journal Le Père Duchesne, dans un article du 8 mai, analyse cette volonté « de faire par l’école des hommes complets, c’est-à-dire capables de mettre en œuvre toutes leurs facultés et de produire non seulement par les bras, mais encore par l’intelligence »

Affiche de la Commune N° 187 du 22 avril 1871 de la Délégation à l'Enseignement - Vaillant (source : La Contemporaine – Nanterre / argonnaute.parisnanterre.fr)

Des écoles professionnelles voient le jour, la première le 6 mai, rue Lhomond. Sur l’affiche annonçant l’ouverture, on peut lire qu’il est recommandé aux parents de désigner à l’inscription « le métier que chacun de ces enfants désire apprendre ». Le 12 mai, rue Dupuytren, c’est une école d’art industriel pour les jeunes filles, jusque là cantonnées par les religieuses dans l’apprentissage de la couture, qui montre l’intérêt de la Commune pour l’enseignement de tous [3].

Le 21 mai, la Commune décide de l’égalité de salaire entre les instituteurs et les institutrices avec une augmentation de leur traitement pour prendre en compte leurs conditions difficiles de vie (Le Cri du Peuple, 21 mai). En même temps, la Commune installe une commission chargée « d’organiser et de surveiller les écoles de filles ».

Le 21 mai, les versaillais entrent dans Paris et la commission n’aura pas le loisir de fonctionner.

Mais la Commune reste porteuse de cette volonté de voir une école qui « apprend à l’enfant que toute conception philosophique doit subir l’examen de la raison et de la science » comme le soulignent le 26 mars 1871 les délégués du IVe arrondissement de « l’Éducation nouvelle ». Une réflexion toujours d’actualité !

CLAUDINE REY