Rosa Luxemburg et les « enseignements » de la Commune

https://pour-comprendre-avec-rosa-luxemburg.over-blog.com/tag/rosa%20luxemburg%20et%20la%20commune/

« La classe ouvrière a toutes les raisons d’accorder ... l’attention la plus sérieuse aux dates commémoratives de son histoire. Ne constituent-elles pas … le grand livre, qui nous donne des indications pour continuer à avancer, qui nous permet d’apprendre à éviter les anciennes erreurs et à détruire les nouvelles illusions. » Tempêtes de mars, 18 mars 1912

En mars 2021, le 150e anniversaire de la Commune a été très largement célébré. Preuve de l’importance que revêt, pour aujourd’hui, cet événement. Preuve aussi de l’intérêt que pouvait offrir une recherche spécifique sur ce qu'elle représentait pour Rosa Luxemburg : elle a fait apparaître la permanence de la référence à la Commune : la première occurrence est présente dans l’une de ses premières lettres en 1894, la dernière clôt pratiquement son ultime et justement célèbre texte « L’ordre règne à Berlin ». Entre ces deux dates, quelque 30 références. Présentes dans ses articles, discours et même textes économiques. Dans les contextes politiques les plus divers : son combat contre le réformisme au sein de la social-démocratie et pour la grève de masse ; sa réflexion sur la démocratie et la république ; dans la brochure de Junius face à la guerre. Et bien entendu pendant la révolution de 1905 et au sein même de son combat au quotidien lors de la révolution de novembre 1918. Surtout, toutes ces citations sont étroitement liées à son action, écrites pour et à l’adresse du prolétariat. Selon Rosa Luxemburg, la Commune constitue une date majeure sur « le long chemin vers la révolution ». Elle est un exemple, dont il peut tirer les enseignements. Un moment pivot entre révolution « bourgeoise » et « prolétaire ». Elle est aussi l’une des innombrables défaites inéluctables mais nécessaires. Pour aujourd’hui, les références de Rosa Luxemburg à la Commune restent une source d’enseignement, de réflexion pour tous les mouvements qui se sont développés et se développent pour un monde, qu’elle espérait sans exploitation, aliénation, oppression. En 2024, ces mots sont toujours aussi justes. Le livre est à paraître, mais je me tiens à la disposition de celles et ceux qui souhaitent organiser des rencontres sur ce thème. Ici trois extraits parmi les plus de 20 documents parus sur l'ancien blog, (que j'ai dû transférer maintenant sur over-blog). Dominique Villaeys-Poirré

"Les travailleurs supportent leur misère dans le calme parce que le gouvernement se nomme républicain. Ce mot exerce une influence magique sur l’esprit des travailleurs, cette supercherie les maintient dans l’espoir". Rosa Luxemburg, Les enseignements des trois Doumas, mai 1908.

“Mais l’histoire appela pour la troisième fois le prolétariat français à accomplir la révolution bourgeoise et fit de lui l’initiateur de la Commune de Paris de 1871 – et de l’actuelle république française. La Troisième République que l’on explique de la façon la plus simple comme une conséquence naturelle, née d’elle-même sur les ruines morales et militaires du Second Empire lors de la guerre contre la Prusse, était en réalité le résultat de causes bien plus profondes, avant tout de la Commune de Paris ainsi que de tout un siècle de révolutions. La constitution républicaine et le gouvernement républicain de la France moderne – il ne faut pas l’oublier – sont issus d’une Assemblée constituante à majorité monarchiste. Et tout comme les élections de février 1871 ont donné la prépondérance aux monarchistes, la réaction la plus sanglante et la plus sauvage a prévalu dans toute la politique de cette honorable Assemblée qui a tenu pendant quatre ans la barre politique de la France, surtout après l’anéantissement de la Commune. Le climat politique de cette France bourgeoise, de la France de Thiers et de Favre, a été décrit de façon classique par Jules Guesde dans son remarquable pamphlet de 1872, dans lequel il dénonce le crime de Versailles et qualifie la France de ” république sans républicains”. La France bourgeoise de 1871 était une république sans républicains, tout comme celles de 1792 et 1848. Et si néanmoins cette même bourgeoisie réactionnaire et monarchiste a fondé la Troisième république et cette fois pour toujours, la raison essentielle en était d’une part la peur du prolétariat, la conviction donc après un siècle de révolution que le prolétariat momentanément vaincu ne pouvait être pacifié que par une constitution républicaine, et d’autre part la certitude que le prolétariat vaincu cette fois ne pourrait reprendre la barre de la République pour apporter le désordre dans cette société bourgeoise avec ses fantasmes « sociaux » et ses volontés de subversion. Le journal “Rappel” a dévoilé clairement ce secret de la Troisième république dans son du 4 avril 1874. On peut y lire : les travailleurs supportent leur misère dans le calme parce que le gouvernement se nomme républicain. « ce mot exerce une influence magique sur l’esprit des travailleurs, cette supercherie les maintient dans l’espoir».

Traduction Dominique Villaeys-Poirré, le 15.02.2021. Merci pour toute amélioration des traductions et indication d'éventuelles inexactitudes constatées dans mes articles.

Cette citation est extraite d’un texte essentiel pour la compréhension de Rosa Luxemburg de la Commune de Paris : “Les enseignements des trois Doumas” écrit en mai 1905. Dans ce texte, Rosa Luxemburg tire les leçons de l'action des Doumas (Parlement russe) lors de la révolution de 1905. Elle y montre les trahisons répétées, par la bourgeoisie, des forces révolutionnaires, trahison du prolétariat, qui s’était déjà produite pendant la révolution française de 1789, en 1848 en France et en Allemagne, en 1871 et qui est en cours avec la social-démocratie majoritaire en cette fin d’année 1918 alors en plein processus révolutionnaire. Si la bourgeoisie instaure le régime républicain, c’est pour masquer la réalité de son oppression, son maintien du système capitaliste. Elle dénonce le mot magique de République utilisé alors pour endormir le prolétariat, pour que le prolétariat abandonne ses fantasmes de révolution, pour s’assurer définitivement la victoire sur un prolétariat vaincu. Soulignons que ce n'est pas la République en soi que Rosa Luxemburg combat, bien au contraire elle en fera un thème majeur de son action à partir de 1910 contre l’avis de la social-démocratie majoritaire (!) (Cela n’est pas sans rappeler le maintien de la monarchie espagnole après le franquisme et l’existence aujourd’hui d’innombrables monarchies dans les pays d’Europe dits démocratiques!)

“La classe ouvrière paie cher toute nouvelle prise de conscience de sa vocation historique. Le Golgotha de sa libération est pavé de terribles sacrifices. Les combattants des journées de Juin, les victimes de la Commune, les martyrs de la Révolution russe – quelle ronde sans fin de spectres sanglants ! Mais ces hommes-là sont tombés au champ d’honneur, ils sont, comme Marx l’écrivit à propos des héros de la Commune, « ensevelis à jamais dans le grand coeur de la classe ouvrière ». Maintenant, au contraire, des millions de prolétaires de tous les pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l’automutilation, avec aux lèvres leurs chants d’esclaves. Il a fallu que cela aussi ne nous soit pas épargné. Vraiment nous sommes pareils à ces Juifs que Moïse a conduits à travers le désert. Mais nous ne sommes pas perdus et nous vaincrons pourvu que nous n’ayons pas désappris d’apprendre. Et si jamais le guide actuel du prolétariat, la social-démocratie, ne savait plus apprendre, alors elle périrait « pour faire place aux hommes qui soient à la hauteur d’un monde nouveau ».

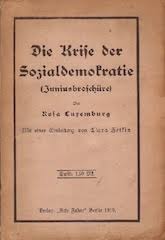

La commune de Paris est citée à plusieurs reprises dans la brochure de Junius (La crise de la social-démocratie), écrite en 1915, après le ralliement des social-démocraties à la boucherie de 14. De ce texte, l’un des plus beaux et des plus poignants de Rosa Luxemburg, rédigé au fin fond d’une cellule, on connaît l’expression célèbre issue de la première partie et reprise de Engels, “socialisme ou barbarie”, on y lit aussi aussi l’une des plus belles citations de Rosa Luxemburg sur la Commune : “Mais ces hommes-là sont tombés au champ d’honneur, ils sont, comme Marx l’écrivit à propos des héros de la Commune, « ensevelis à jamais dans le grand cœur de la classe ouvrière. Maintenant, au contraire, des millions de prolétaires de tous les pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l’automutilation, avec aux lèvres leurs chants d’esclaves”. C’est l’une des plus importantes aussi car elle est associée à l’idée à mes yeux fondamentale et rarement mise en avant : la responsabilité individuelle de chaque prolétaire, acceptant de tuer un frère de classe et de nous aujourd’hui dans chacune de nos actions. Aussi convient-il de lire la fin de cette première partir complètement et attentivement la fin de ce chapitre de Réforme sociale ou révolution.

La bannière des Canuts

Dans la nuit des misères que font naître les crises du capitalisme, des fantômes s’élèvent …”

Extrait de l’article “Le 1er mai et la lutte des classes"

La lutte de classes, génératrice de ces crises qui déchire la société bourgeoise et qui, fatalement, causera sa perte, fait comme une trainée rouge à travers toute l’histoire d’un siècle. Elle se dessinait confusément dans la grande tourmente de la Révolution française. Elle s’inscrivait en lettres noires sur la bannière des canuts de Lyon, les révoltés de la faim qui, en 1834, jetèrent le cri : « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ! » » Elle alimentait le feu rouge des torches allumées par les chartistes anglais de 1830 et de 1840. Elle se levait comme une colonne de flammes du terrible massacre de juin 1848 à Paris. Elle jetait son éclat de pourpre dans la capitale de la France, sur le mouvement de 1871, lorsque la canaille bourgeoise victorieuse se vengeait sur les héros de la Commune par le fer meurtrier des mitrailleuses. …

Le but du 1er mai est une déclaration de guerre retentissante sans merci, lancée à cette société par des millions de bouches et qui se répercute sur toute l’étendu du globe. Dans cette unanimité internationale du mouvement se trouve la garantie que nos bataillons ne seront plus écrasés dans une lutte héroïque, mais inégale, parce qu’isolés, comme ceux de Juin et de la Commune, comme les glorieux combattants de Saint-Pétersbourg, de Varsovie et de Moscou.

Le 1er mai est la fête mondiale du travail, la commémoration annuelle des luttes révolutionnaires glorieuses du prolétariat moderne, la continuation de leurs traditions et la proclamation solennelle de cette vérité qu’un jour sonnera l’heure où non plus des détachements isolés du prolétariat de telle ou telle nation mais le prolétariat de tous les pays soulèvera dans une lutte commune pour mettre bas le jour exécrable du capitalisme.

Le 1er mai et la lutte des classes

Socialisme N° 74, 1er mai 1909, P 1 et 2

Publié dans Le socialisme en France P 265 – 267, Editions Agone/Smolny,