Un hommage vibrant à un couple hors du commun

"Le documentaire Deux vies pour l’Algérie et tous les damnés de la terre, réalisé par Jean Asselmeyer et Sandrine Malika Charlemagne, propose une immersion bouleversante dans les vies exceptionnelles de Gilberte et William Sportisse. Ce film, qui est projeté à l’Espace Saint-Michel à Paris les 20, 21, 23, 27 et 28 janvier 2025, revient sur les sept décennies d’engagement de ce couple algérien d’origine juive, militant pour l’indépendance, le communisme et la compréhension entre les peuples."

Séances du 27 janvier

En présence du réalisateur Jean Asselmeyer et de Eloïse Dreure, historienne, Ahmed Bedjaoui, critique de cinéma algérien

(A celles et ceux qui me suivent j'assisterai ce soir, l'occasion de se voir?)

Jean Asselmeyer a consacré plusieurs documentaires et une belle partie de sa vie à l'Algérie en particulier à celles et ceux "qui ont choisi l'Algérie" à l'indépendance, ou qui "ont rejoint le front" lors ce ce combat, pour reprendre les titres de ses derniers documentaires. Il trouve dans ce film co-réalisé avec Sandrine Malika Charlemagne, un aboutissement à ce travail qui devrait permettre à ce film de rencontrer son public. Il parle de ce film, comme un film lanceur d'espoir".

LE DEBAT

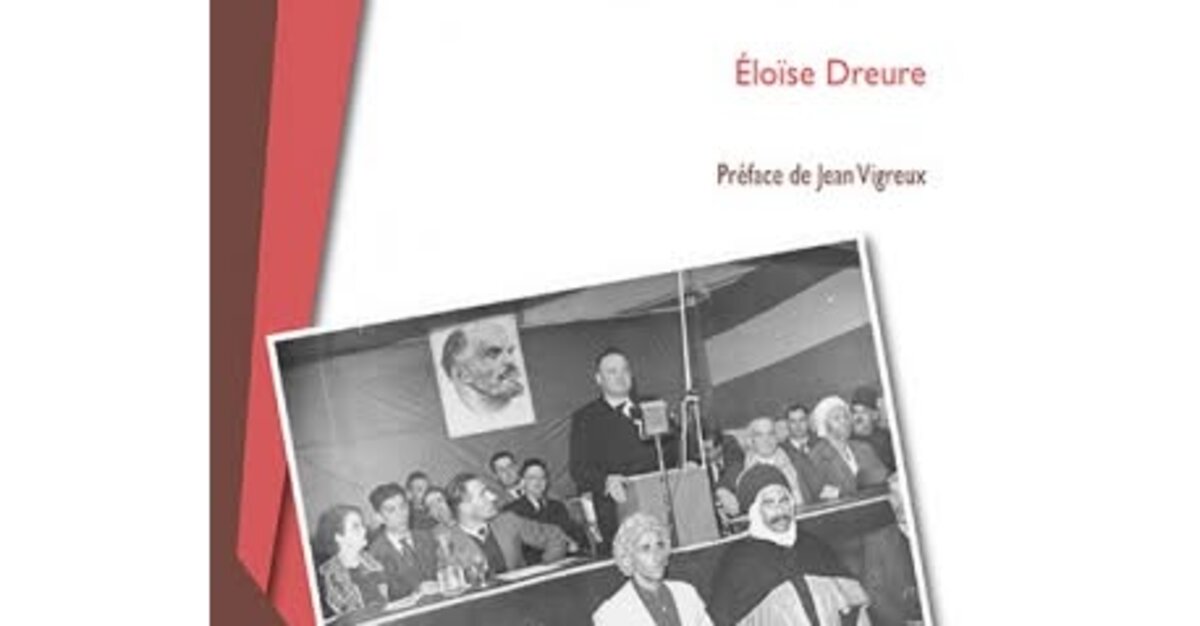

Eloïse Dreure est une jeune historienne. Elle vient de publier sa thèse "Des communistes en situation coloniale". Elle écrit sur son Facebook : "J’ai le plaisir d’annoncer la publication de mon ouvrage Des communistes en situation coloniale (1920-1939), « L’Algérie lutte et espère », publié aux Éditions universitaires de Dijon et préfacé par Jean Vigreux. ...

Dès 1920, le Parti communiste français nouvellement créé voit son influence s’étendre jusqu’à l’Algérie coloniale où des militants socialistes rejoignent massivement la IIIe internationale. Ces derniers, issus de la population européenne de la colonie, doivent alors adopter la ligne résolument anticolonialiste de l’Internationale communiste, sur un territoire résolument hostile à cette idée.

Ce livre reconstitue ce que fut l’organisation communiste en Algérie coloniale, de 1920 à 1939, présente ses militants, leurs mobilisations, leurs liens avec la direction du PCF, à Paris, et avec celle de l’Internationale communiste, à Moscou et la répression à laquelle ils doivent faire face. Surtout, il s’interroge sur la nature même du communisme dans ses dimensions particulières à la société coloniale, dans une période où émergent les premiers mouvements de libération national.

Cet ouvrage est tiré de ma thèse, « Moscou-Paris-Alger, naissance et affirmation du Parti communiste algérien », dirigée par Jean Vigreux et soutenue le 30 septembre 2022 à l’Université de Bourgogne.

Le jury était composé de Françoise Blum, Habib Kazdaghli, Alain Ruscio et Serge Wolikow.

Agrandissement : Illustration 2

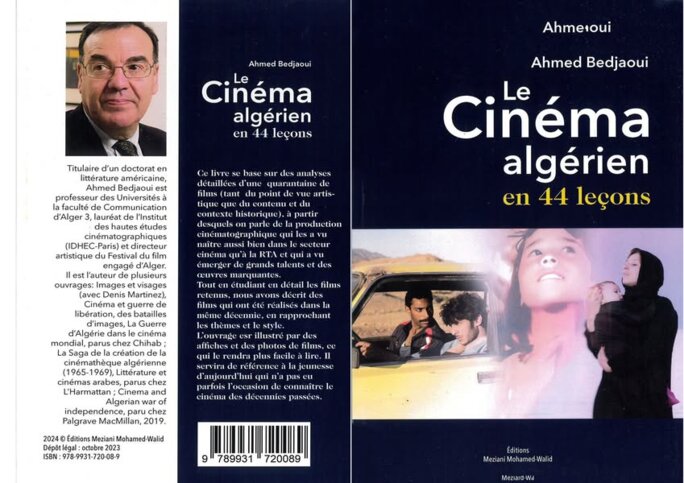

Ahmed Bedjaoui. Grand critique de cinéma algérien, il est aussi un analyste fin de la représentation de l'Algérie dans les films.

Pour l'écouter : https://www.youtube.com/watch?v=pm8hIYIwsg0

Séances du 28 janvier, 20 heures

Cette séance est programmée dans le cadre des Ateliers Varan en présence de Sandrine Malika Charlemagne.

Sandrine-Malika Charlemagne est comédienne, autrice et a co-réalisé ce film. Vous pouvez lire sur ce blog des articles consacrés à une lecture de son très beau livre de poèmes au titre magnifique "La petite ouvrière métisse". Son dernier livre : La traqueuse. Dans ce film qu'elle co-réalise, elle tourne, prête sa voix aux présentations de séquences, à la lecture de textes. Elle a fait sa formation à la réalisation de documentaires aux ateliers Varan.

Agrandissement : Illustration 3

Que sont les Ateliers Varan En 1978, les autorités de la jeune république mozambicaine demandent à des cinéastes connus de venir filmer les mutations du pays. Jean Rouch propose, à la place, de former de futurs cinéastes locaux afin qu’ils puissent filmer leur propre réalité. Avec Jacques d’Arthuys, attaché culturel de l’Ambassade de France, ils constituent un atelier de formation au cinéma documentaire à la pédagogie toujours actuelle : l’enseignement par la pratique. Après cette première expérience, un atelier est créé à Paris en 1980 pour des stagiaires de différents pays. La même année, ce premier essai s'étend à d'autres pays. C'est le début des Ateliers Varan. Aux Ateliers Varan, on apprend, en s’initiant à la pratique du cinéma documentaire, à ouvrir son regard sur le monde. Ce n’est pas une école au sens classique et académique du terme : les méthodes de travail y poussent à l’extrême le principe de l’enseignement par la pratique. Tout s’articule, pour chaque étudiant, autour de la fabrication de films « en grandeur réelle ». C’est aussi un espace de liberté où les participants sont invités à traverser une véritable expérience cinématographique. Les apprentis cinéastes y apprennent à chercher leur propre chemin de langage. C’est en réalisant son film que chaque stagiaire s’initie à l’écrit