Je veux avant toute chose remercier l'association des Amis du Monde diplomatique et l'association Faches-Thumesnil en commun de leur invitation. Je veux vous parler ce soir des projets de RER métropolitains.

Au-delà de ce sujet, en introduction, je souhaite dire que depuis la parution de mon livre La Fracture ferroviaire, je porte une analyse et une vision.

Une analyse en forme de dénonciation: celle d'une SNCF qui a investi l'essentiel de ses efforts sur la vitesse brute (les 300 km/h du TGV...) et pas sur les autres aspects du service ferroviaire (fréquence, souplesse d'accès au train, service à bord, correspondances, maillage territorial...).

Et une vision : celle du rail comme moelle épinière de la mobilité sociale et durable.

Pourquoi sociale ? Parce que c'est un moyen de transport collectif et que l'essentiel des coûts sont socialisés. Pourquoi durable ? Parce que le roulement sur rail permet un fonctionnement peu énergétivore et peu émissif de gaz à effet de serre.

Selon l'Agence internationale de l’Énergie, le train transporte à l'échelle mondiale environ 7 % des marchandises, 8 % des voyageurs, mais ne consomme que 2 % de l'énergie due à la demande de transport. Si tout le monde prenait uniquement le train, le facteur 4 se réaliserait de lui-même.

De plus, il n'émet que 0,2 % des gaz à effet de serre dus au transport, soit, ramené au kilomètre parcouru, 35 à 40 fois moins que la moyenne des moyens de transport. Il n'a émis en 2016 que 89 Millions de tonnes de CO2 soit environ dix fois moins que l'avion, pourtant beaucoup moins utilisé.

Mais pour être vertueux, le rail doit massifier le trafic : un train vide n'est pas plus écolo qu'une voiture ! D'où l'importance des réseaux RER en zone dense, et d'où le sujet de ce soir.

Mais qu'est-ce qu'un RER ? Acronyme de Réseau express régional, utilisé en Ile de France mais utilisé par extension de façon générique. Il n'y a pas de définition réglementaire, nous le définirons comme suit : un système de transport ferroviaire, dédié à la desserte de grandes agglomérations, par trains fréquents et cadencés, adaptés aux arrêts fréquents, traversants (ils vont d'un bout à l'autre de l'agglomération, on parle aussi de "diamétralisation"), et avec une intégration tarifaire qui permet l'usage des autres transport publics avec un même billet. Aucune de ces caractéristiques n'est indispensable pour caractériser un RER, mais plus un réseau compte de ces caractéristiques, plus il a de chances de se rapprocher d'un modèle de RER.

En France, ce concept ne concerne que Paris, mais depuis quelques années la technocratie dirigeante (et le discours journalistique dominant) commencent à évoquer la mise en place de RER dans les grandes métropoles régionales dont Lille.

L'objet de notre rencontre consiste à se demander quelle est la pertinence de ce concept dans une ville comme Lille, et quelle forme doit y prendre sa mise en place éventuelle.

Nous allons faire tout d'abord un peu d'histoire, analyser la mise en place du RER dans la région capitale, sa pertinence dans le Nord, puis reprendre quelques exemples dans l'étranger proche.

Dès le début des chemins de fer, les trains ont transporté des personnes sur de petites distances et à proximité des grandes villes. En 1837, l'inauguration de la première ligne de voyageurs entre ce qui allait devenir la Gare Saint-Lazare et Le Pecq (près de Saint-Germain-en-Laye) a pour but les excursions des Parisiens.

Avec l'extension de la banlieue parisienne, vient l'ère des trains de banlieue : ceux-ci circulent tantôt sur des lignes conçues pour des liaisons de longue distance (ex : encore aujourd'hui, en prenant le TGV pour Paris, le TGV rejoint la ligne classique près de Goussainville et passe par la gare de Saint-Denis, desservie par le RER) ; en revanche d'autres lignes furent conçues, de manière spécifique, pour desservir la banlieue : dans le Sud-Ouest parisien, la Ligne de Sceaux, aujourd'hui intégrée à la ligne B du RER; dans le Sud-Est, la ligne de Vincennes, aujourd'hui intégrée à la ligne A. Cette dernière faisait son terminus à la gare de la Bastille, dans le roman Le Diable au Corps, Raymond Radiguet, demeurant à Saint-Maur des Fossés (dans le Val de Marne actuel) raconte qu'il utilisait cette ligne pour aller au Lycée à Paris. Les milieux populaires l'utilisaient pour aller aux guinguettes des bords de Marne.

Les anciennes compagnies d'avant la SNCF transportaient toutes à la fois des voyageurs sur de longue distance et dans la banlieue parisienne (à l'exception de la Compagnie du Midi, qui avait son siège à Bordeaux et pas d'accès à Paris).

En 1938, an I de la SNCF, environ la moitié des voyageurs se déplacent sur le réseau de la banlieue parisienne, mais avec les trains de banlieue font leur terminus dans les gares (Saint-Lazare, Gare du Nord, de l'Est, d'Orsay, des Invalides...). Le RER n'existe pas encore.

Cela évolue dans les années 1960 avec la volonté modernisatrice du Général de Gaulle : publication du Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne en 1965, création des nouveaux départements 91 à 95, à la place des anciens départements de la Seine (75) et de la Seine-et-Oise (78), création des villes nouvelles (par exemple Cergy Pontoise, Marne-la-Vallée, ou dans le Nord Villeneuve d'Ascq) et la création du RER.

Le principe du RER : une coexploitation entre la SNCF (la société ferroviaire nationale créée en 1938) et la RATP (la régie créée en 1949 qui exploite les transports urbains à Paris et dans sa banlieue proche) ; un tunnel sous Paris pour interconnecter les lignes de banlieue jusque là en terminus. En 1977, la station Châtelet les Halles permet l'interconnexion de la ligne A entre La Défense et Vincennes, et relie l'ancienne ligne de Vincennes à celle de Saint-Germain (celle-là même qui a été inaugurée en 1837) ; en 1979, la liaison entre la gare d'Orsay et celle des Invalides permet la création de la ligne C ; en 1981, la liaison entre Châtelet les Halles et Gare du Nord l'interconnexion de la ligne B ; viendront la ligne D en 1987 et la ligne E en 1999.

Aujourd'hui, cohabitent un système de RER, coexploité par la SNCF et la RATP ; et un système de trains de banlieue exploités par la SNCF seule, effectuant leur terminus dans les gares historiques, comme la Gare Saint-Lazare. En tout environ de l'ordre de 1,5 milliards de déplacement par an soit 75 % des déplacements en train en France (ce chiffre compte seulement des trains de banlieue et des RER, pas ceux du métro ni des tramways).

En région en revanche, la culture du train rare a longtemps marqué l'exploitation des lignes régionales avec une tradition de dessertes rachitiques (trois trains par jour, parfois moins). Dans notre région, le Nord Pas de Calais fut la première région à conventionner (contractualiser) le service avec la SNCF, en 1978. La SNCF créé la marque TER en 1987, les régions deviennent autorité organisatrice de plein droit le 1er janvier 2002, selon la loi Solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000 (SRU : la même loi impose aux communes des quota de HLM...).

Cela a permis d'étoffer l'offre ferroviaire mais la montée en charge du RER en Ile-de-France ne trouve pas son équivalent dans les métropoles régionales pourtant saturés par la circulation automobile.

La hausse du trafic se heurte donc à un plafond de verre, à savoir le manque de RER dans les grandes agglomérations : or c'est ce type de service qui génère un nombre énorme de déplacements, on le voit à Paris (ci-avant) et dans les grandes villes suisses ou allemandes (ci-après).

En 2017, Élisabeth Borne, Ministre chargée des Transports, commence à évoquer les RER métropolitains ; la Loi d'Orientation des Mobilités de 2019 les évoque, le PDG de la SNCF dans son article Faire fois deux en 2022, enfin et surtout, la loi sur les "services express régionaux métropolitains " (SERM, nouveau et improbable nom des RER) du 27 décembre 2023.

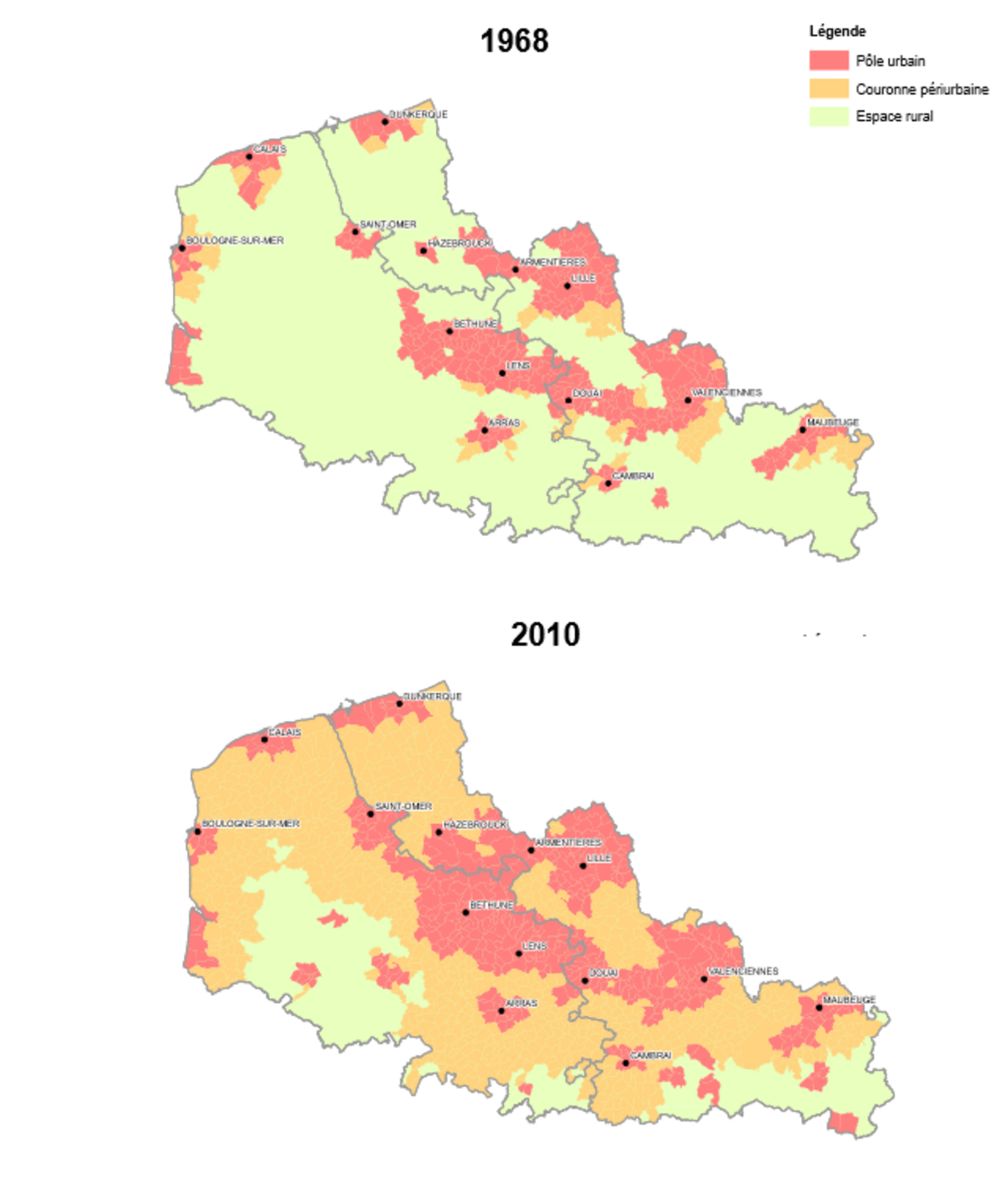

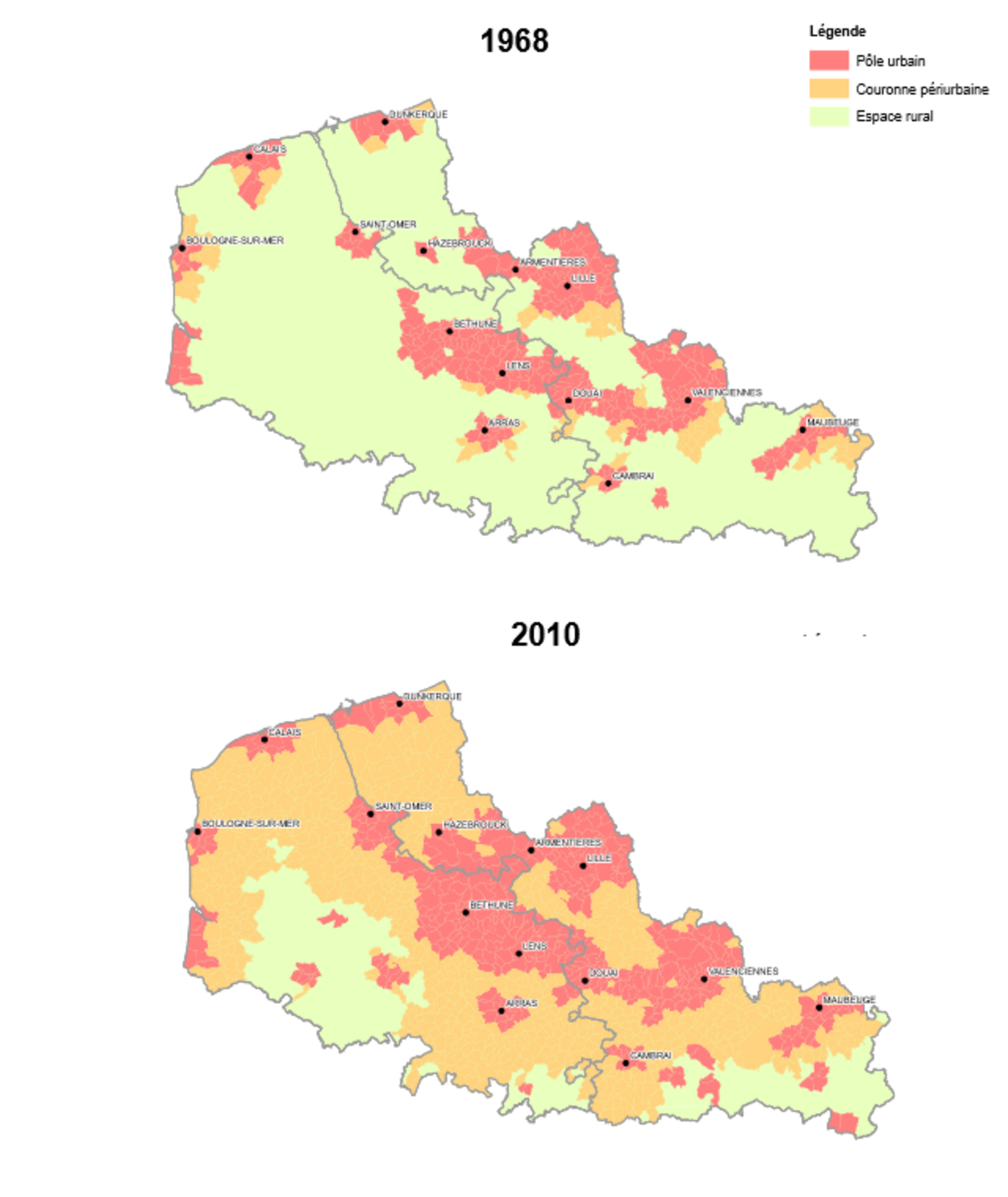

La situation dans le Nord et en particulier dans la métropole lilloise ; quand on parle de desserte ferroviaire il existe un cadavre dans le placard : l'étalement urbain. En effet, depuis les années 70, le territoire s'est adapté à l'automobile, les aménageurs ont créé des zones (pavillonnaire, logistique, commerciale...). Ci-après, on voit qu'entre 1968 et 2010, la zone rurale (en vert) s'est réduite, mais assez peu au profit de la ville (en rouge) et surtout au profit des couronnes périrurbaines (en orange) :

Agrandissement : Illustration 1

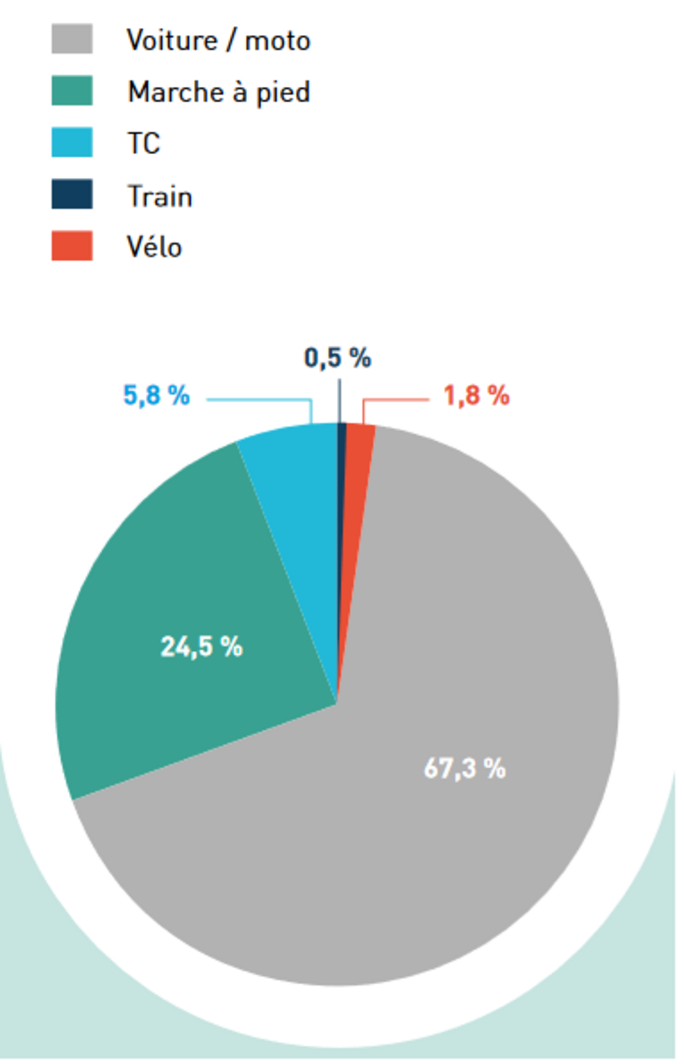

Or ces zones étalées sont nées de l'omniprésence automobile et on ne peut s'y déplacer facilement qu'en automobile. Il en résulte que la part des transports publics dans les déplacements se réduit à la portion congrue ; au sein de l'ancienne région Nord Pas de Calais, au début de la décennie 2010, seuls 0,5 % des déplacements s'effectuent en TER, 5,8 % en transports en commun (même à Lille, les transports publics n'assurent que 10 % des déplacements, taux largement inférieur aux villes comparables : à Lyon, 18 %). Le reste compte tous les modes de déplacements, y compris la marche à pied.

Toutefois il convient de relativiser le sens de cette part très réduite du TER : pour aller acheter mon pain à la boulangerie à 300 mètres de chez moi, je n'ai pas besoin de train, on n'a pas besoin de TER tous les jours,et c'est tant mieux !

Et sur des parcours interurbains, le TER a des parts de marché plus intéressantes, par exemple 18 % des trajets entre Lille et Valenciennes.

On observe toutefois, au sein de l'offre TER, une déficience de l'offre, lié notamment à de gros trous de dessertes en journée : en Belgique, zone d'une densité de population comparable, le nombre de voyages en train ramené au nombre d'habitants est entre deux et trois fois supérieur à celui du Nord Ps de Calais : ce pays n'est pas un paradis ferroviaire, loin s'en faut, mais a mis en place le cadencement systématique il y a quarante ans.

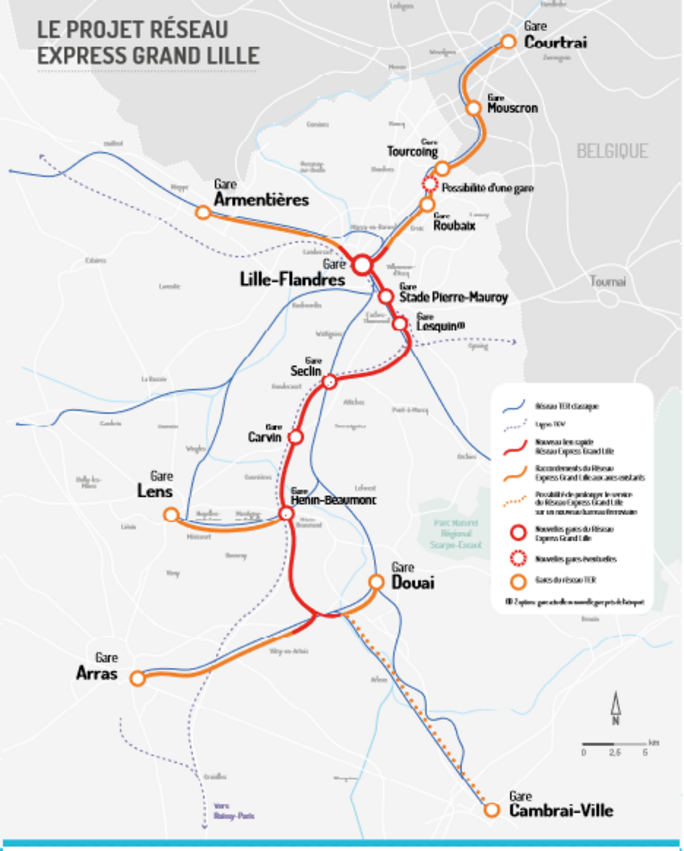

D'où l'idée d'un "Réseau express du Grand Lille" défendue vers 2010 par Daniel Percheron, le Président du Conseil régional de l'époque (et de ce fait un peu précurseur) :

Le problème est la création de lignes traversantes : la gare de Lille Flandres est en terminus, il faut donc creuser un tunnel d'interconnexion, comme cela s'est fait à Paris ou dans un certain nombre de villes suisse (Zurich), allemandes (Munich et Francfort-sur-le-Main) ou belges (Bruxelles et Anvers : cf ci-après).

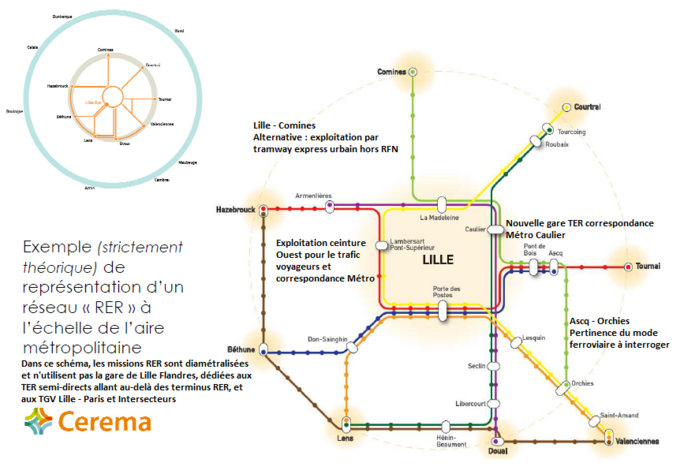

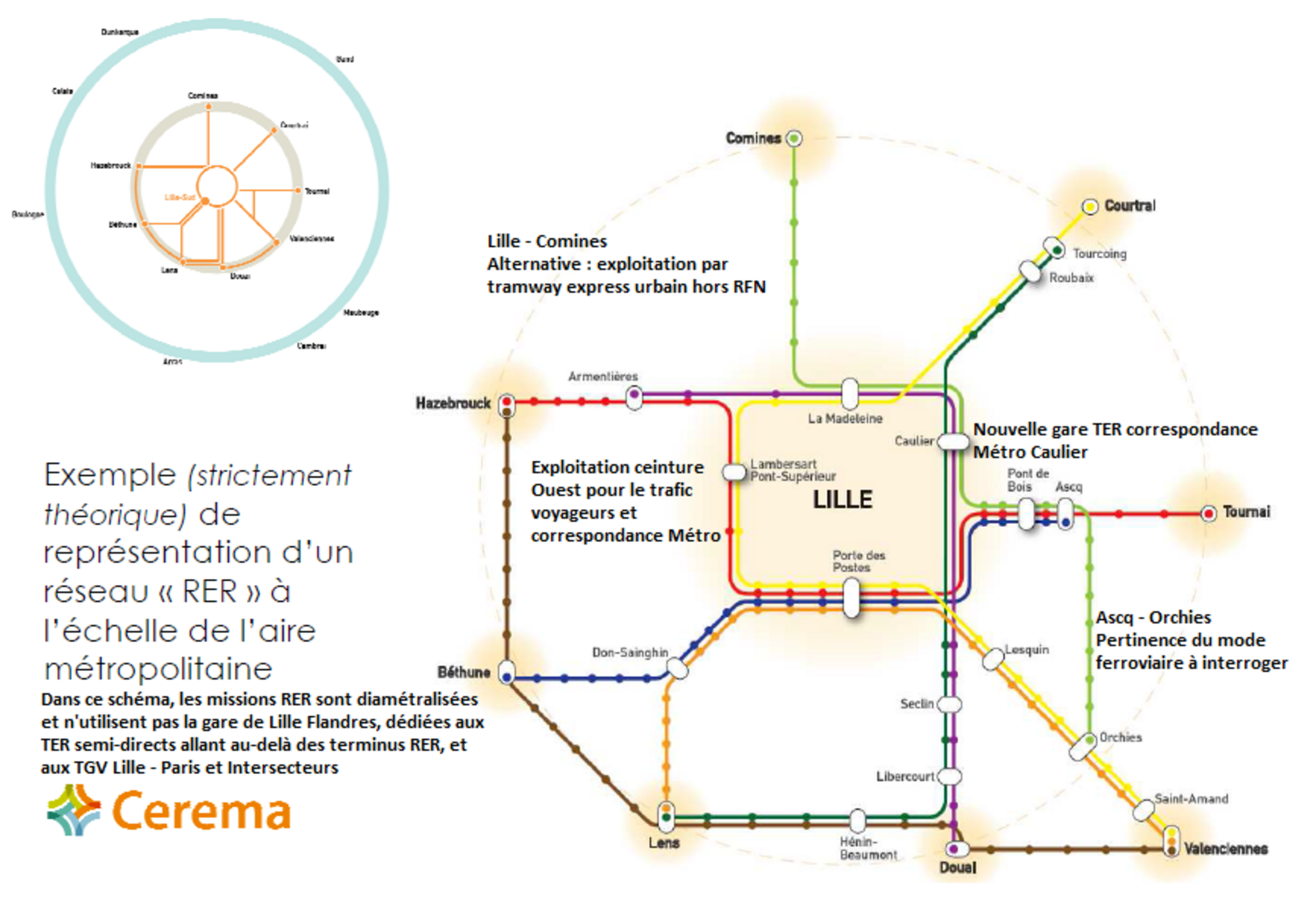

Ci-après, le CEREMA, organisme d'expertise officiel, imagine une desserte du Grand Lille par RER ; il n'y a pas de gare souterraine à Lille, mais grâce à une gare un peu plus à l'Est, à Caulier, les trains traversent l'agglomération en évitant la Gare de Lille Flandres, ce qui permet d'éviter le creusement d'un tunnel.

Agrandissement : Illustration 4

Par ailleurs, de nombreux points de correspondance avec le métro : Caulier, sur la ligne 1, Porte des Postes (au croisement des deux lignes), et la réouverture de la ligne de Lomme, aujourd'hui réservée aux trains de marchandises, permet une correspondance à la station Lambersart Pont Supérieur, située à la limite des communes de Lomme et de Lambersart, sur la ligne 2. Il repose donc plus sur une reconfiguration du réseau que sur la construction d'infrastructures nouvelles.

De plus, le réseau tel que cette carte l'imagine mêle des liaisons purement urbaines (comme la desserte de Lomme, Lambersart, Tourcoing, Roubaix, Villeneuve d'Ascq) à des liaisons avec des villes situées à plus de trente kilomètres de Lille, de moyenne distance (Béthune, Lens, Douai, Hazebrouck) et pour certains d'entre eux transfrontaliers, avec Courtrai (en Flandre) et Tournai (en Wallonie). Dans ce cas, les flux de voyageurs vers Tournai sont plus importants que vers Courtrai pour des raisons linguistiques (Courtrai est néerlandophone, alors que Tournai est francophone, sans frontière linguistique donc).

En conclusion partielle, la création de RER répond à un besoin évident de déplacements dans les zones denses. Elle doit toutefois faire l'objet d'une démarche progressive et pragmatique : commencer par l'amélioration des fréquences (notamment résoudre les trous en milieu de journée et améliorer l'amplitude en proposant des trains plus tard dans la soirée) et une démarche d'amélioration du réseau, notamment avec la correspondance avec les lignes de métro ou la réouverture de lignes. Les grands travaux comme le percement d'une gare souterraine à Lille Flandres ne peuvent prendre place et avoir de sens que dans ce cadre, et non devenir des fins en soi.

Quelques exemples dans l'étranger proche

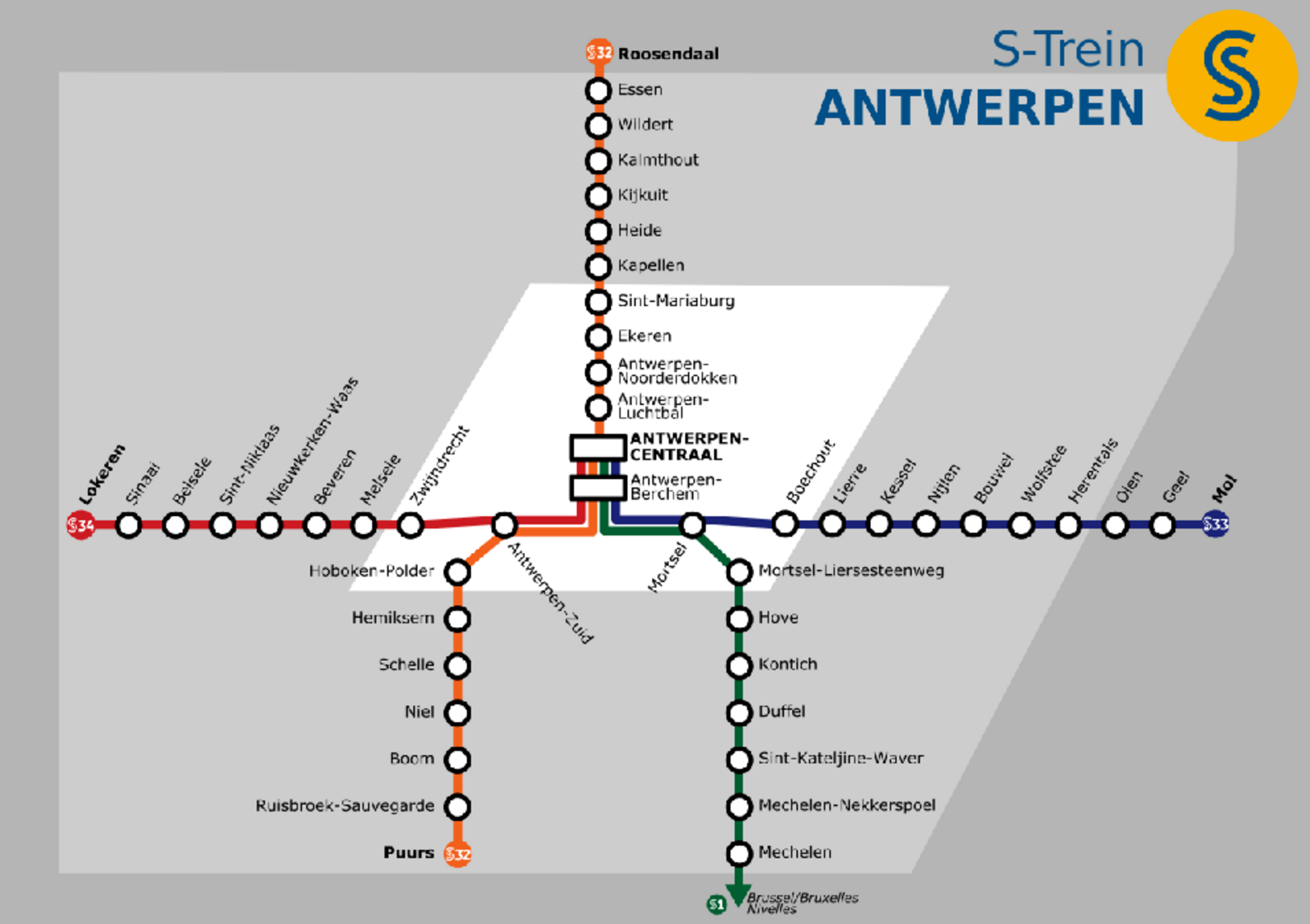

Ici l'exemple tout proche d'Anvers, Antwerpen en néerlandais, ville à la configuration particulière. Elle compte en effet une gare de centre ville Antwerpen Centraal, en terminus, et une gare de périphérie, Antwerpen Berchem, une configuration proche de celle de la gare des Aubrais à Orléans ou de Saint-Pierre des Corps à Tours. Le gestionnaire d’infrastructure Infrabel a réalisé un tunnel sous la ville, inauguré en 2007, qui permet aux trains de s'arrêter à la gare centrale puis de poursuivre le tunnel vers le Nord : la gare centrale a deux niveaux en terminus mais un niveau souterrain permet aux trains de traverser la ville. Cet ouvrage de 1,2 kilomètres évoque le projet de tunnel à Lille Flandres. Il permet de faire passer la ligne S32, qui va de Puurs (au Sud, où est brassée la Duvel, pour les amateurs...) à Roosendaal, aux Pays-Bas, au Nord. Les autres lignes relient Anvers à Lokeren (dans la direction de Gand), Mol, dans l'Est du pays, et la S1 vers Malines et Bruxelles située à 45 kilomètres. Comme le schéma prévu à Lille, le réseau "S" d'Antwerpen entremêle des liaisons purement urbaines à des liaisons de moyenne distance dans la direction de Gand et Bruxelles notamment.

Agrandissement : Illustration 5

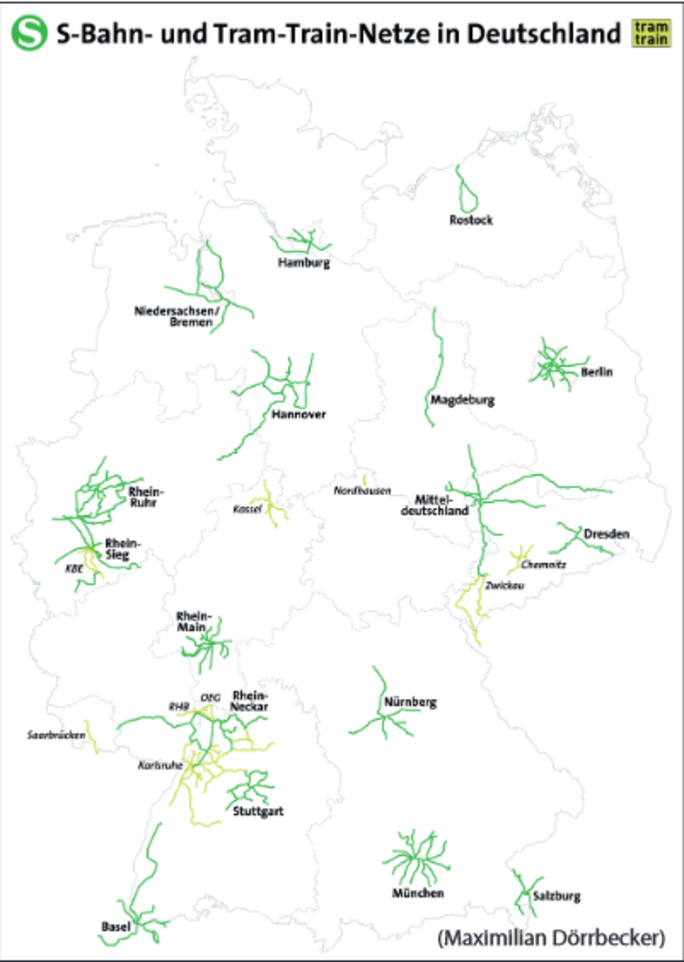

La carte ci-dessous montre les réseaux RER ("S-Bahn") en Allemagne, ils correspondent à une tradition centenaire puisque les deux premiers exemples ont pris naissance à Berlin en 1882 et à Hambourg en 1906. Dans l'Après-Guerre, Cologne, Francfort, Munich, et plus récemment des villes comme Hanovre et Brême (resepctivement, en 2000 et 2010). Le nombre de voyageurs est souvent très important : 150 millions à Munich, un chiffre comparable à Francfort, 400 millions à Berlin, 250 millions à Hambourg, plus modeste dans d'autres villes (environ 35 millions à Hanovre).

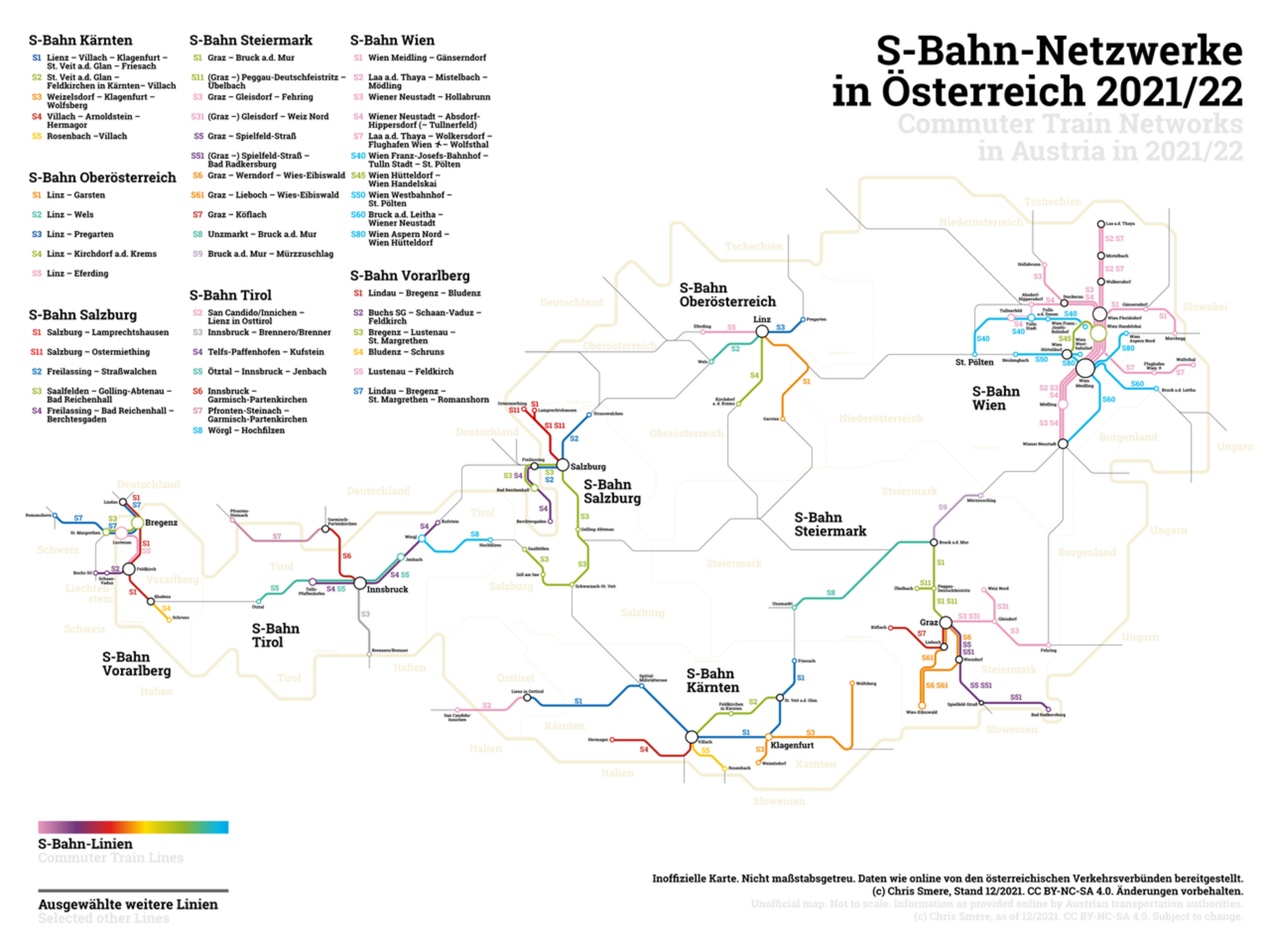

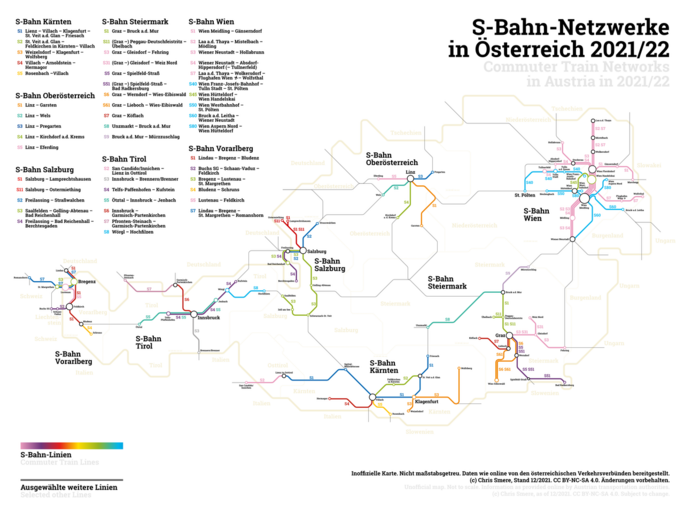

Enfin, l'exemple de l'Autriche, qui compte un S-Bahn par Land. Les trafics sont plus modestes sauf à Vienne, mais cette carte montre que le concept de RER peut s'adapter à des région de poulation relativement peu dense et modeste ; ainsi, le Tyrol a une densité de population comparable à l'Occitanie (environ 60 habitants au kilomètre-carré), sa capitale Innsbruck est de taille comparable à Chambéry, mais compte bel et bien un réseau RER même s'il n'a rien de comparable avec celui des grandes métropoles.

Agrandissement : Illustration 7