Je viens de découvrir cet album qui m’a ramenée à "Ours sur le sentier de la guerre" bien que l’histoire soit totalement différente, on pourrait même la considérer comme opposée dans la façon dont le sujet est traité.

Mais, pour moi ces deux livres traitent d’un même thème : l’importance de l’image positive de soi.

D’autres personnes pourraient y trouver bien d’autres entrées ou contester la pertinence de la mienne. Et c’est aussi pour cela – pour le fait que l’on puisse avoir un regard singulier, qui n’appartient vraiment qu’à nous – que je revendique le droit pour les enfants que les adultes se la ferment, pardon se taisent respectueusement quand ils/elles lisent un livre pour les enfants ou avec eux/elles (quand les enfants savent déjà lire, c’est aussi un vrai plaisir de partager leurs lectures) et ne profitent pas mesquinement du récit pour écraser de leur supériorité intellectuelle le cheminement de la compréhension en construction de l’enfant.

Un/e adulte qui sait être attentif aux paroles des enfants, ne pas les contredire même et surtout s’il/elle considère qu’un/e enfant se trompe est un/e compagnon/gne précieux/se. Mais en même temps il/elle se fait un cadeau à il/elle-même car les enfants donnent des interprétations souvent éblouissantes de justesse à côté desquelles il/elle passerait s’il/elle commentait, interrogeait, corrigeait… (Mais les adultes sont-ils/elles capables de se taire ou de ne pas chercher à montrer à l’enfant qu’ils/elles détiennent l’ultime vérité, la seule, l'unique vraie ?)

D’une part, dans le conte « Ourse sur le sentier de la guerre » Ourse est en colère parce qu’on la dévalorise (je ny peux rien : même si au final je n'en sais rien, pour moi "ourse" est une femelle. Mais il me semble qu'elle l'était aussi pour Plume d'Aigle Flottante...) en se moquant de sa gentillesse et, comme elle est dans l’intensité émotionnelle, elle ne contrôle plus le sentiment de révolte qu’elle éprouve devant une forme profonde d'idiotie qui considère que l'on est intelligent quand on laisse les autres en difficulté. Or Ourse n’est pas gentille parce qu’elle est faible, veut plaire ou par bêtise - (elle ne se laisse pas tromper par la ruse des animaux, mais dégoûter par le grand maître des joueurs de tours – Coyote – ce qui n’est pas rien !). Elle est gentille parce que c’est son plaisir de rendre service aux gens et qu’elle préfère voir les gens heureux autour d’elle qu’en situation de manque. Se moquer de sa gentillesse c’est se moquer d’une forme de relation sociale fondée sur l’échange de services (qui n’entre pas dans la catégorie du don versus contre don dans le sens où l’on donne à ceux/celles qui en ont besoin sans attendre de retour immédiat en contrepartie mais que l’on sait que, si un jour, éventuellement, on est dans le besoin et que l’autre a la possibilité de nous aider, on pourra compter sur lui/elle. Non dans un contrat donnant-donnant mais parce que l’on ne peut être pleinement heureux si d’autres souffrent – voir « Il n'y a que les enfants pour réenchanter ce monde en perdition »)

D’autre part, dans l’histoire racontée par Hans Wilhelm : « Quelle porcherie » ( http://www.childrensbooksforever.com/Childrenpics/Quelle%20Porcherie.pdf = l'histoire s'y trouve en entier), on voit une famille cochon qui vit dans une saleté repoussante.

C’est parce qu’un de ses enfants – le seul à être conforme au modèle social de propreté – est valorisé par l’instituteur à travers une de ses œuvres (la peinture d’un arc-en-ciel) - que la famille tout entière sort du marasme dans lequel elle était plongée tout le long du récit pour s’intégrer dans la société dominante.

Dans ces deux récits il me semble que l’on parle de l’importance de l’image de soi que nous renvoient les autres : quel effort peut-on avoir envie de faire quand, quoique ce soit que l’on fasse, on est rejeté par les autres ? Franklin l’enfant déviant par rapport à sa famille mais socialement correct par rapport à l’institution scolaire « est un petit peu intimidé car il n’a pas tellement l’habitude d’être félicité » quand il reçoit le premier prix pour son dessin, ce qui montre bien que la réussite son intégration n’était pas évidente pour lui jusque-là. Cependant son plaisir est mitigé car il se demande ce que vont penser ses parents de cette valorisation qu’ils pourraient percevoir comme une dénégation de leurs propres valeurs et un rejet de leurs façons d’être. (http://www.childrensbooksforever.com/Childrenpics/Quelle%20Porcherie.pdf / page 9)

Dans cette histoire, c’est la reconnaissance institutionnelle de la valeur de l’enfant qui va redynamiser une famille que l’on peut - à ce moment du récit (et en tant qu'adulte !) - considérer comme prostrée dans une dépression collective. Et je trouve cela très bien vu car je l’ai observé dans des situations réelles.

Bien sûr, je pourrais pinailler sur le contenu de cette histoire : au niveau de la pédagogie, par exemple : si je suis pour la valorisation de ce que produisent les enfants, je ne suis ni pour les compétitions (encore Ubuntu !) ni pour les récompenses. (Le thème est traité de façon transversale dans l’album de Tony Ross : « Je veux gagner » dans lequel la petite princesse gagne le prix du plus gros effort

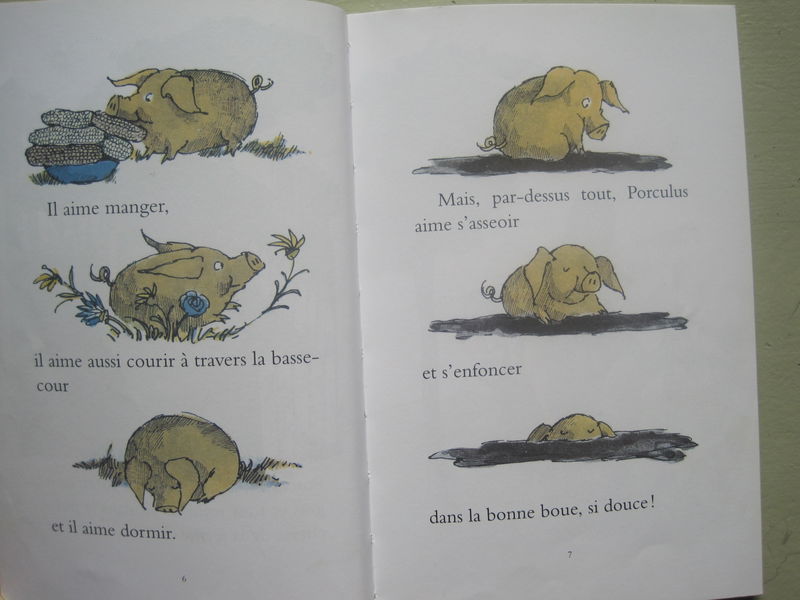

). Ou encore sur le fait que, pour être acceptée, la famille cochon de l’histoire doit se conformer au modèle hygiéniste dominant (voir aussi sur ce thème « Porculus » d’Arnold Lobel

- dont la morale pourrait être : mieux vaut un désordre joyeux qu’une sinistre propreté) – mais en même temps le livre se termine par un bain de boue jubilatoire et il apparaît, lorsque le dessin de Franklin arrive dans la maison, que la famille semble plutôt avoir été en proie à la déprime qu’à un choix de comportement volontairement marginal.

Cependant peut-on demander à un album pour enfant d’être un cours de philo idéal ? Le texte n’est pas (trop) gnangnan ni moralisateur : cette famille cochon peut sembler étrange et dérangeante mais elle reste bien sympathique tout au long du livre et les illustrations ne sont pas (trop) mièvres, elles sont même plutôt réjouissantes.

Tout cela me ramène au choix pédagogique que j’ai mis en place dans mes relations avec les enfants et aux résultats que j’observe dans leur comportement, résultats qui me sidèrent moi-même à chaque fois (car à chaque fois je me dis qu’avec ces enfants-là - que je ne connais pas encore - je ne sais pas ce que cela va donner) ce aussi bien avec les tout-petits qu’avec les plus grands.

Je constate l’importance cruciale que cela a - pour les ados en particulier - qu’un regard positif soit porté sur eux, même et surtout quand ils ont un comportement consciemment ou non (et je suis de plus en plus convaincue que c’est le versus « non » qui est à prendre en compte !) provocateur, y compris dans les formes violentes.

Je suis en train d’élaborer toute une réflexion là-dessus à partir de situations concrètes qui me mettent en rogne contre un système scolaire de plus en plus autoritariste mais cela m’amène très loin dans la réflexion ; donc je commence, comme le petit Poucet ou Gretel, par déposer des cailloux pour ne pas me perdre en chemin. Ce billet en est un…

http://www.childrensbooksforever.com/Childrenpics/Quelle%20Porcherie.pdf