Il flotte comme un bruit de disque rayé depuis quelques années sur le sujet de l'inclusion des gens du voyage. Ce terme administratif qui englobe un ensemble hétéroclite de personnes, marqué par de fortes disparités sociales et des modes d'habiter et de voyager, raisonne toujours comme un problème à combattre dans les discours des élus de la République. Ainsi en octobre 2024, Bruno Retailleau s’est illustré par une intervention virulente à l’Assemblée nationale, où il a associé les gens du voyage à un problème d'ordre public, reprenant des discours sécuritaires déjà entendus par le passé. Quelques jours après, le ministre de l'intérieur a confié à Ludovic Mendes, député du groupe Ensemble pour la République, une mission au sein de la Commission consultative nationale des gens du voyage, lui attribuant un rôle clé dans la réflexion sur la mobilité et l’installation des gens du voyage. Cette nomination, s’inscrivant dans un contexte de pressions accrues pour un durcissement des lois sur les installations illicites, préfigurait déjà la proposition de loi répressive déposée par Ludovic Mendes en février 2025. Une position idéologique portée de très longue date par Bruno Retailleau et ses comparses chez LR.

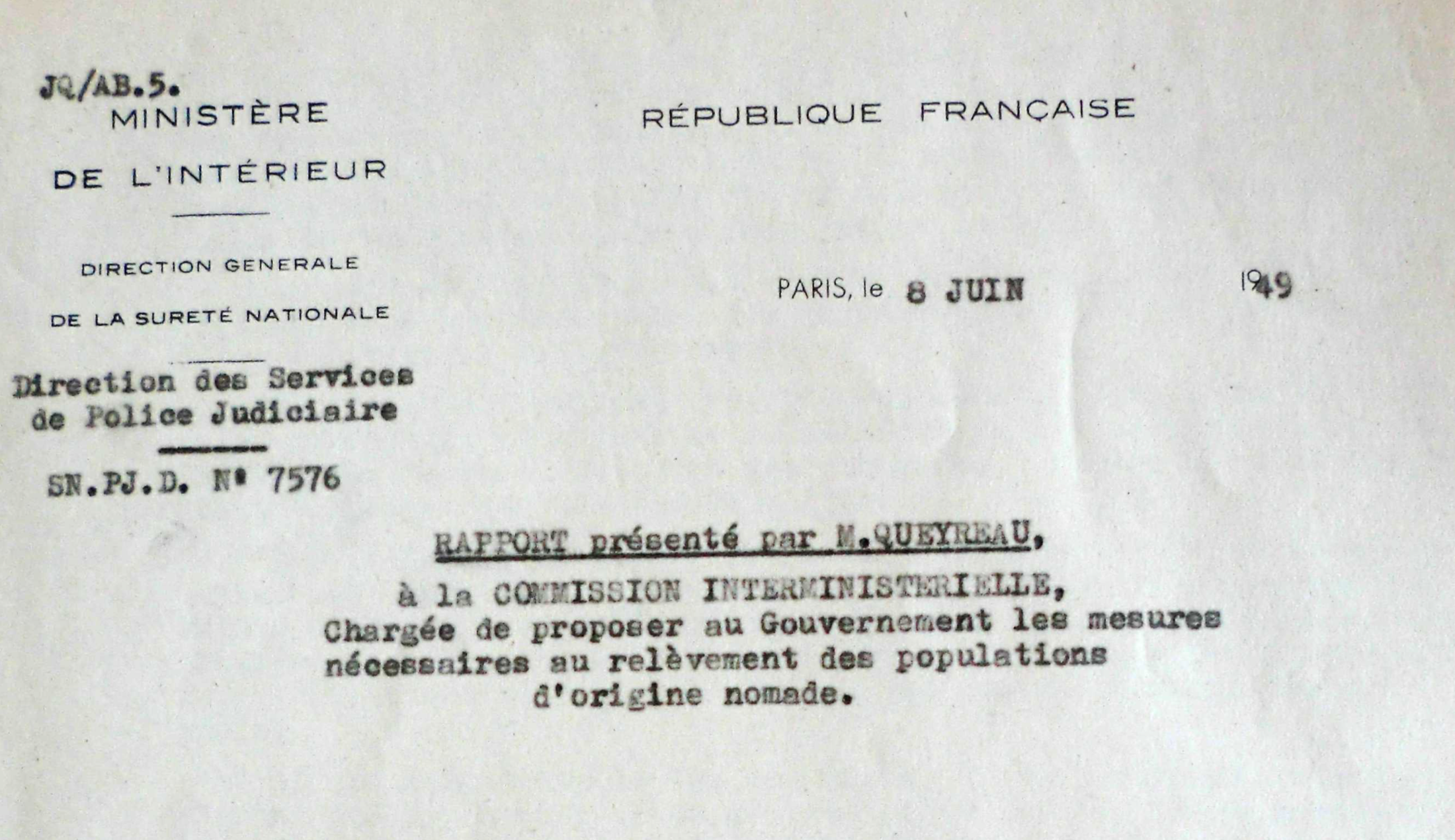

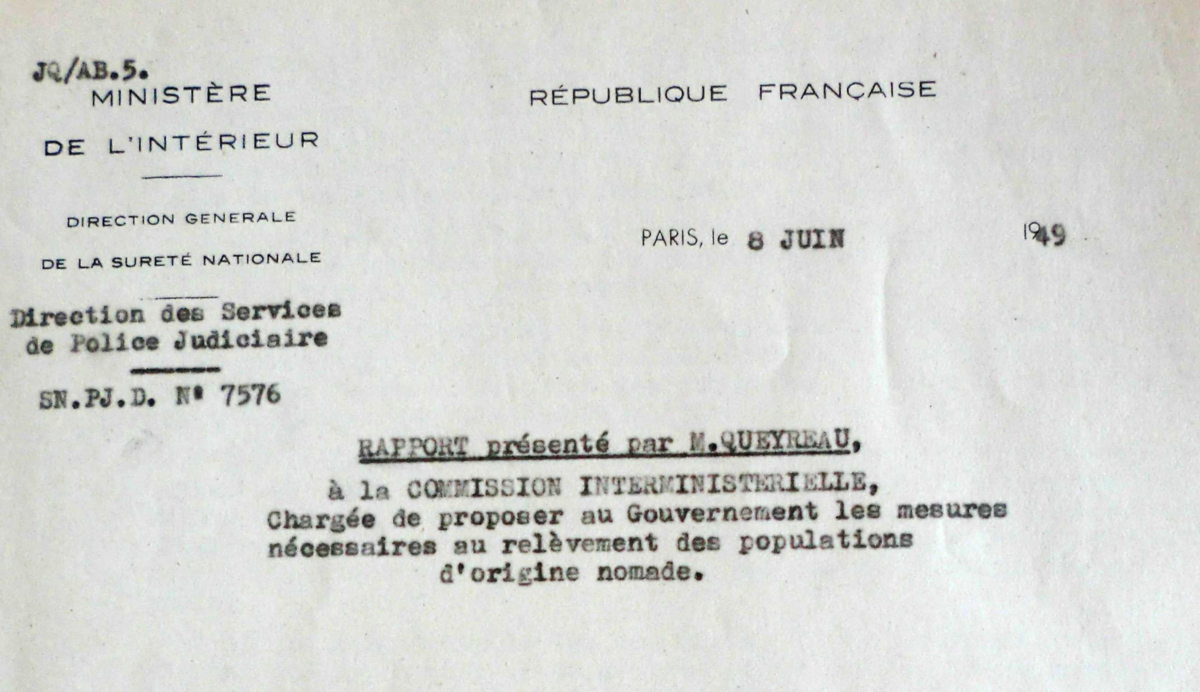

Loin d’être nouvelle, cette approche s’inscrit dans une longue tradition de contrôle et de répression des populations dites "nomades", faisant écho aux politiques mises en place après la Seconde Guerre mondiale, basées sur les conclusions du le rapport Queyreau de 1949, qui s'inscrivent elles-mêmes dans la continuité des politiques de répression depuis 1912.

Commandé par le Ministère de l'Intérieur en 1949, ce rapport visait à proposer des mesures pour encadrer, surveiller et, in fine, sédentariser les nomades, perçus comme un groupe marginal nécessitant une "réforme sociale". Ce rapport s’appuyait sur une vision paternaliste et sécuritaire, nourrie par une méfiance institutionnelle datant des lois de 1912 sur les carnets anthropométriques. En filigrane, il reflétait une approche répressive, suggérant des politiques de fichage, de surveillance et de restriction des déplacements, au nom de l’ordre public et du contrôle des "vagabonds".

Mais au delà de son ton paternaliste et raciste (le rapport revient par exemple sur les caractéristiques de la "race nomade"), ce document préconise des mesures qui constitueront les bases des politiques publiques déployées jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est donc pas un hasard, si la proposition de loi de 2025, bien que formulée dans un langage moderne, s’inscrit dans une continuité idéologique frappante, réactualisant des mesures de coercition sous couvert d’un discours d’équilibre entre "droits et devoirs".

Une vision persistante du "nomadisme" comme problème

Le rapport Queyreau, dans le contexte d’après-guerre, considérait les "populations nomades" comme une menace pour l'ordre public et la sécurité nationale. Il faisait état d’une présumée dangerosité sociale des nomades, notamment en raison de leur mobilité, perçue comme un obstacle au contrôle étatique. Il s’agissait alors d’une volonté de "redressement", sous-entendant que ces populations devaient être corrigées, réformées ou sédentarisées.

La proposition de loi de 2025 ne reprend pas explicitement cette terminologie paternaliste, mais elle maintient une présomption de trouble à l'ordre public. L’exposé des motifs évoque la nécessité de "gérer les effets de la liberté d'aller et venir", une formulation qui, en creux, continue d’assimiler la mobilité à une nuisance. En insistant sur les installations illicites et sur la nécessité de renforcer les sanctions, le texte actuel perpétue une logique où la liberté de circulation est tolérée tant qu’elle reste sous contrôle strict.

De la surveillance à la criminalisation

L’un des points centraux du rapport Queyreau était la mise en place de dispositifs d'identification et de surveillance des gens du voyage, notamment par le biais des carnets anthropométriques existants depuis 1912, qui deviendront carnets et livrets de circulation de 1969 à 2018. Ceux-ci avaient pour but de suivre les déplacements des familles itinérantes et de restreindre leur mobilité, en les soumettant à des obligations administratives lourdes.

Si la loi du 7 novembre 2018 a supprimé le livret de circulation (après une forte mobilisation des Voyageurs eux-mêmes et d'une décision du Conseil constitutionnel en 2012), la proposition de loi de 2025 réintroduit un mécanisme de contrôle indirect sous la forme d’un système de réservation obligatoire des aires d'accueil. Cette mesure administrative, en apparence anodine, pourrait en réalité servir d'outil de restriction, en limitant l’accès à certaines aires sous prétexte de régulation des flux. Ainsi, on passe d'une surveillance individuelle à un contrôle collectif, toujours sous prétexte de rationalisation.

De plus, la nouvelle proposition renforce les sanctions pénales (une nouvelle fois, dans la lignée des réformes de 2018 et de la création du dispositif d'amende forfaitaire délictuelle), notamment en cas d’installation illicite accompagnée de dégradations, portant les peines jusqu’à sept ans de prison. Cette criminalisation accrue, rappelle la manière dont le rapport Queyreau liait systématiquement nomadisme et criminalité, en suggérant que les gens du voyage représentaient un danger social intrinsèque.

Elle souligne aussi cruellement que les dispositifs de répression existent déjà et qu'ils sont en échec, tout simplement car ils ne sont pas corollaires de perspectives légales. Ce qui pose problème c'est avant tout l'impossibilité légale de s'établir pour bon nombre de Voyageurs, qui sont chassés des villes, et dont le stationnement de la caravane souffre d'interdiction absolue et générale dans la grande majorité des plans locaux d'urbanisme en France. L'accès à la propriété privée et la jouissance paisible de cette dernière, étant ainsi fortement grevé pour les Voyageurs, la majorité des personnes dites du Voyage en situation d'installation illicite, le sont dans leur propres terrains ! Voilà un nœud du problème qui reste lui, sans solution depuis 1949.

Une fausse volonté d’accueil

Le rapport Queyreau, malgré son ton répressif, reconnaissait l’existence d’une précarité structurelle et appelait à la mise en place de mesures pour organiser et encadrer l’habitat des nomades. Cependant, ces mesures étaient conçues moins pour garantir des droits que pour mieux contrôler et fixer ces populations.

De manière similaire, la proposition de loi de 2025 affiche une volonté d’amélioration des conditions d'accueil, notamment par :

- La reconnaissance du statut de logement pour la caravane (le projet de loi ne prévoit qu'un rapport de faisabilité)

- L’intégration des aires d'accueil dans les quotas de logements sociaux (mesure à double tranchant puisqu'elle présente un très fort risque de détournement des quotas SRU)

- Une mise à jour des schémas départementaux d'accueil et d'habitat (qui ne garantie en rien leur mise en œuvre effective)

Cependant, ces mesures sont très peu contraignantes pour les collectivités, qui dans les faits s'autorisent à ne pas appliquer ces obligations, comme c’est déjà le cas avec la loi Besson de 2000. Rappelons qu'à ce jour, et comme le souligne par ailleurs Ludovic Mendes dans sa proposition, 26 départements seulement ont satisfait aux obligations de leur schéma départemental et que seules 79 % des aires permanentes d’accueil et 65,4 % des aires de grand passage ont été réalisées. Quant aux terrains familiaux locatifs, seuls 26 % ont effectivement été réalisés. Une performance plus que médiocre pour une loi qui approche maintenant des 35 ans.

En revanche, la répression des occupations illicites est, elle, renforcée avec des délais plus courts pour les expulsions et des sanctions plus lourdes.

Ainsi, on retrouve un déséquilibre structurel : les obligations des collectivités sont floues et peu appliquées, tandis que les sanctions à l'encontre des gens du voyage sont, elles, renforcées et immédiatement exécutables (sans compter que parvenir à les contester devant un tribunal relève aujourd'hui du tour de force).

Une persistance du stéréotype de l’autre responsable de sa propre exclusion

Un aspect particulièrement frappant dans la proposition de loi de Ludovic Mendes est l’idée que certaines discriminations subies par les gens du voyage seraient le résultat de leurs propres comportements. Le texte affirme que "les gens du voyage alimentent eux-mêmes certaines discriminations" en ne respectant pas certaines règles et en donnant "une mauvaise réputation" à leur mode de vie.

Ce raisonnement rejoint directement les conclusions du rapport Queyreau, qui attribuait aux nomades un tempérament particulier les rendant incompatibles avec les exigences de la société moderne. Dans les deux cas, la responsabilité de l’exclusion est renvoyée aux populations concernées, exonérant ainsi l’État et les collectivités de leurs propres manquements dans l’application des lois existantes.

Un changement de ton significatif, alors qu’en 2021, Élisabeth Borne intégrait pour la première fois le terme antitsiganisme dans le Plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, reconnaissant ainsi les préjugés systémiques subis par les gens du voyage.

Et comment faire l'impasse sur ce paragraphe où Ludovic Mendes écrit :

"Reconnaître et protéger la liberté de circulation, le mode de vie nomade ou semi‑nomade ou simplement le choix d’habiter en résidence mobile, ne signifie nullement affranchir leur bénéficiaire du respect de l’ordre public, des lois de la République et du respect des libertés individuelles et fondamentales des autres citoyens, à l’instar du droit de propriété constitutionnellement protégé.

Même une expression comptant parmi les plus absolues et libres du nomadisme incarné par le nomadisme touareg, a toujours impliqué le devoir de respecter des règles, comme celle des règles pastorales et de se soumettre aux autorités hiérarchiques des territoires traversés."

Faire référence aux Touaregs et à leurs règles pastorales, pour justifier une restriction de la liberté de circulation, il fallait oser !

Si le choix d'exemple est non seulement hors de propos, il est aussi culturaliste et particulièrement colonialiste, comme le souligne sur Bluesky l''agronome et anthropologue Jacques Caplat, rappelant que "le fait que les Touaregs se "soumettent aux autorités hiérarchiques des territoires traversés" est un héritage colonial. Avant la colonisation il n'y avait pas de "propriété privée" de la terre mais des usages partagés, où les Touaregs négociaient certes avec les sédentaires, mais sans hiérarchie d'autorité"

Une réactualisation du contrôle sous couvert de modernité

La comparaison entre la proposition de loi faite par Ludovic Mendes en 2025 et le rapport Queyreau de 1949 met en évidence une continuité structurelle dans la manière dont la puissance publique gère la "question des gens du voyage". Si les dispositifs de contrôle ont évolué, l'idée sous-jacente demeure la même : limiter au maximum la mobilité, tout en rendant les gens du voyage responsables de leur propre marginalisation. Il y a en matière politique sur ce sujet, une ingénierie du rejet, qui dépasse très largement celle de l'inclusion (qui pourtant existe bien dans les territoires).

Et puis une équation très simple viendra tôt ou tard frapper Ludovic Mendes et ses consorts. Les communes de plus de 5000 habitants représentent en France à peine 5% du total des communes. Même dans l'hypothèse improbable où toutes ces collectivités respecteraient un jour la loi, il reste que 95% d'entre-elles resteront interdites aux gens du voyage. Ce qui crée, comme c'est déjà le cas, des exclusions de territoire gigantesques. Imaginez que dans les Alpes-Maritimes existent seulement 3 aires d'accueil pour 1,5 millions d'habitants, ou que dans un département rural comme la Creuse, seuls deux aires d'accueil existent.

Dès lors, comment envisager un quelconque avenir soutenable avec cette perspective ?

En réalité, cette proposition de loi ne résout pas les problèmes d'accès aux aires d'accueil ni les discriminations systémiques, mais elle renforce les outils de répression sans s'attaquer aux causes profondes des tensions. Elle traduit ainsi une logique où la "gestion" des gens du voyage repose toujours davantage sur l'ordre public que sur l'égalité des droits. Elle n'offre donc aucun avenir souhaitable, ni pour les Voyageurs, ni pour les collectivités, ni pour l'Etat.

Agrandissement : Illustration 1