Pour les néolibéraux, la question du libre-échange est une affaire des plus sérieuses : l'enjeu est la baisse de la part des salaires dans le partage de la valeur ajoutée. En face d'eux, les marxistes ne sont que de grands enfants quand ils prônent le libre-échange comme agent autodestructeur du capitalisme. La promotion de Jean-Baptiste Say et de sa politique de l'offre par les néolibéraux constitue en fait un retour en arrière considérable, ramenant le monde capitaliste au stade pré-keynésien. Voici ce qu'en disait Emmanuel Todd en 1998 dans son ouvrage "L'illusion économique". Je n'ai rien souligné car ce texte est essentiel et chaque phrase vaut son pesant d'or :

« Le libre-échange sépare géographiquement, culturellement, psychologiquement, l'offre de la demande. Il associe les producteurs d'un pays A aux consommateurs de pays B, C, D, E, et réciproquement. Du point de vue de la nation comme de l'entrepreneur, la demande globale se dissocie en deux composantes, la demande intérieure et la demande extérieure, ce que résume l'équation fatidique : Dg = Di + Dx. Le libre-échange crée un univers économique dans lequel l'entrepreneur n'a plus le sentiment de contribuer, par les salaires qu'il distribue, à la formation d'une demande globale d'échelle nationale. Les salaires, dont l'agrégation au niveau mondial n'est qu'une abstraction inaccessible, ne constituent plus désormais pour l'entreprise qu'un coût de production, qu'elle a intérêt à comprimer autant qu'il est possible. Une telle configuration logique crée les conditions idéales d'un retard systémique de la demande globale sur les gains de productivité engendrés par le progrès technique. La mise « hors nation » de l'échange ramène le capitalisme à son stade primitif, prékeynésien : celui d'un système dont les acteurs n'arrivent plus à concevoir la notion de demande globale et sont totalement dominés par le jeu des forces micro-économiques. La lecture des manuels d'économie intemationale américains, intarissables sur les effets bénéfiques du libre-échange pour la productivité, sont typiquement silencieux sur les implications pour la demande. Ils spéculent inlassablement sur des avantages de coûts pour des consommateurs dont l'existence devient problématique.

Un tel oubli est en soi significatif : il n'est pas concevable qu'un problème qui a hanté et occupé la majorité des économistes entre 1930 et 1965 ait, comme par enchantement, perdu tout intérêt intellectuel et pratique. Tant de silence est assourdissant. Le monde semble revenu avant 1930. De Ricardo à la grande crise économique, la loi des débouchés avait été l'orthodoxie du monde capitaliste. Si la question de la demande n'est plus posée, nous pouvons considérer que Say a retrouvé, implicitement, sa position hégémonique.

Le libre-échange, lorsqu'il est poussé jusqu'à ses plus ultimes conséquences, supprime la possibilité d'une régulation macro-économique, explicite si elle est mise en oeuvre par l'Etat, implicite si elle découle d'un sentiment national qui fait percevoir aux acteurs économiques, producteurs et consommateurs, ouvriers et patrons, entreprises les unes par rapport aux autres, la complémentarité de leurs intérêts, au-delà du mécanisme micro-économique de la concurrence. Il crée les conditions objectives d'un retour au capitalisme le plus archaïque, univers économique dans lequel les salaires progressent moins vite que la productivité. Ravi Batra, économiste américain non conformiste, a systématiquement mis en évidence, pour la plupart des pays développés, le décrochage des salaires, et donc de la consommation, par rapport à la productivité, qui résulte du libre-échange. Mais, au bout du chemin, la croissance de la productivité elle-même doit baisser, s'ajuster misérablement au retard tendanciel de la demande.

Décrochage salaires / productivité en France avant la crise de 2008

Décrochage salaires / productivité aux Etats-Unis avant la crise de 2008

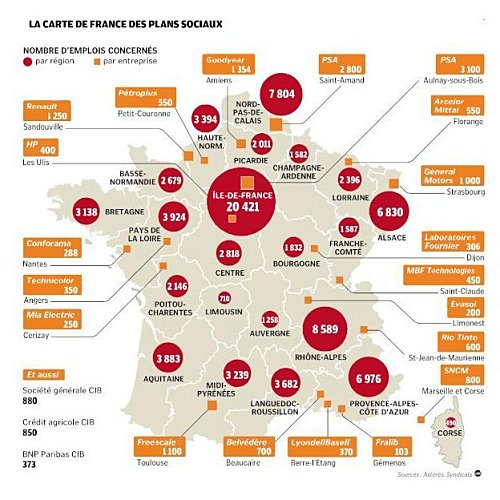

Le dépassement de la nation ramène le capitalisme à un stade prénational plutôt qu'il ne le projette dans le postnational. En régime de libre-échange généralisé, toute tentative d'échelle nationale pour ajuster en hausse la demande, pour augmenter la consommation des ménages ou des administrations, par la hausse des salaires ou par le déficit public, ne parvient qu'à engendrer de la demande pour l'ensemble du monde et une hausse des coûts pour les entreprises du pays qui tente une telle relance. L'ouverture absolue des frontières économiques ramène la nation au statut d'agent micro-économique et la planète au stade pré-keynésien. Voilà construit le monde surréel des années [postérieures à 1985], dans lequel les entreprises s'acharnent à réduire leurs coûts salariaux et la demande intérieure à coups de plans sociaux, pour être plus compétitives sur des marchés conçus comme extérieurs.

Carte des plans sociaux en 2012

[La baisse des coûts salariaux en régime de libre-échange intégral est censée permettre l'ajustement de la compétitivité dans une perspective exportatrice (et d'autant plus en l'absence de politique monétaire indépendante), face à l'insuffisance de la demande intérieure qu'elle contribue elle-même à aggraver !]

Extérieurs à la France, aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, extérieurs à tous en vérité. Car ce que masque la distinction entre demande intérieure et demande extérieure, mesurée au niveau des nations, c'est que la demande extérieure de l'une s'intègre à la demande intérieure de l'autre, et que l’agrégation au niveau mondial des demandes ne laisse plus apparaître aucune demande « extérieure ». Compresser les demandes intérieures, c'est réduire la demande globale. Nous pouvons à ce stade signer l'acte de décès de la société de consommation et l'acte de naissance de la société d'exportation, monde de producteurs asservis à un marché mondial miné par une tendance de long terme à la stagnation. »

Remerciements à hey_ghis pour sa transcription : http://branch.com/b/emmanuel-todd-l-utopie-libre-echangiste