Un colloque préparé de longue date mais qui collait parfaitement à la problématique politique actuelle. C'est pourquoi les députés ne se sont pas pressés pour y assister ni pour venir lui apporter leur soutien. A l'exception des députés membres d'un club désigné "les Amis de l'Incorruptible" co-organisateurs du colloque : le PRG (je dirais "radical socialiste") Alain Tourret et le "huiste" Jean-Noël Carpentier. Tous deux ne semblaient pourtant pas partager l'aversion de Robespierre envers le système de la démocratie "représentative", dans lequel les représentants finissent par ne plus représenter qu'eux-mêmes. Ce fut un concert d'indignation quand un intervenant du colloque évoqua le "mandat unique" et le "référendum révocatoire" : il était alors très clair qu'un changement démocratique ne serait pas porté par les représentants mais, ce qui est finalement évident, par la seule volonté du peuple souverain. Le colloque était néanmoins honoré de la présence de Jack Ralite, fidèle à lui-même, utilisant des expressions bien à lui dont un "le peuple n'est plus populaire" : le peuple est devenu le paria du système politique.

Barère, un symbole de la longévité en politique

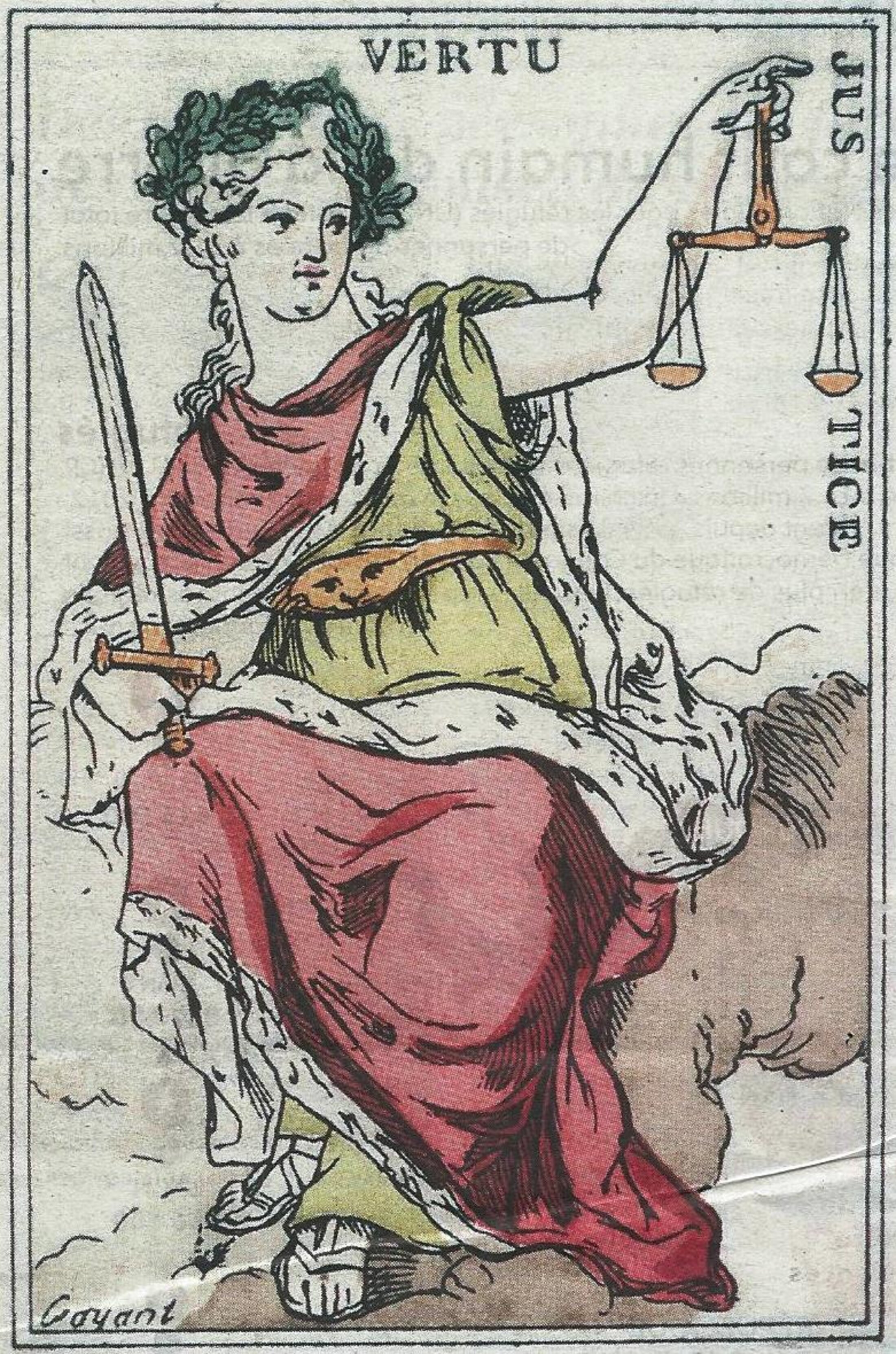

Marisa Linton, de la Kingston University de Londres, évoque les racines du concept de vertu au XVIIIe siècle. Elle distingue vertu royale, vertu noble et vertu civique. L'idée de vertu civique apparaît vers 1745. Elle s'oppose aux valeurs courtisanes et prend sa source dans l'antiquité. C'est l'idée de cité idéale, d'une communauté dans laquelle vertu publique et vertu privée sont liées. Montesquieu met en forme la pensée républicaine classique, la modernisant en quelque sorte en évoquant l'amour de la patrie et de l'égalité [l'idée d'égalité est la vraie innovation de la pensée française comme on le verra par la suite]. La vertu est un choix individuel, une idée de sacrifice envers la communauté. Mais l'idée de sacrifice est relative car la vertu est souvent naturelle : c'est le bonheur de prendre soin de ses semblables. C'est ainsi que les plus vertueux sont aussi les plus pauvres, ceux qui ne sont pas corrompus. De la part des hommes corrompus, l'affichage de la vertu est un vice, souvent le masque du personnage public. La vertu est compatible avec la politique tant qu'on peut mesurer le sacrifice individuel consenti à la communauté.

Céline Spector (philosophe, université de Bordeaux) souligne la proximité entre Montesquieu et Robespierre, dont on aurait tendance à ne retenir que l'inspiration rousseauiste. Montesquieu avait du reste légitimé le principe du droit à l'insurrection populaire. Le rapport de Robespierre du 17 pluviôse an II sur les principes de morale politique est emprunté à l'Esprit des Lois. La république est le rapport établi entre la vertu et la patrie. La République repose sur la vertu, la monarchie sur l'honneur, le despotisme sur la crainte. La vertu est une passion politique qui se conjugue chez Montesquieu avec l'amour de l'égalité. Par ailleurs la vertu ne peut être portée que par la puissance de l'éducation. Montesquieu met en garde contre les excès de l'égalité (nivellement) et contre tout ce qui peut mettre la démocratie hors de la portée du peuple. C'est ainsi qu'il préconise que la république soit établie dans de petits états égalitaires (les états d'alors ne sont pas grands). Il ne croit pas dans une vaste entité politique européenne, mais n'exclut pas une forme fédérale. Il existe une opposition entre vertu et commerce. Les grands états reposent sur l'honneur, le désir de reconnaissance [sinon l'affirmation d'une hégémonie].

Robespierre ne croyait pas à la monarchie constitutionnelle : seule la République démocratique peut être légitime. La vertu est naturelle au peuple : le peuple n'a pas besoin d'une grande vertu, il lui suffit de se gérer lui-même. Robespierre s'inspire à la fois de Montesquieu de Rousseau et de Machiavel dans la manière de se confronter à la corruption et aux circonstances, ce qui le conduit à la tentation du "despotisme de la liberté". Michel Biard (Université de Rouen, président de la SER), relève que la république était alors à la fois fraternelle et fratricide.

Dans une parenthèse, le député Alain Tourret, reprenant le thème de la corruption, souligne à travers le portrait de Barère mis en exergue dans l'affiche du colloque le niveau de corruption révolutionnaire, celui de la partie droite de l'assemblée, les Girondins, des "crapules et assassins", la figure de Danton, "l'égorgeur" des massacres de Septembre. Il souligne que les visages de la Vertu peuvent cacher en réalité des personnalités totalement corrompues et cite pêle mêle Fouquet, Talleyrand, Colbert, Richelieu. Il reconnaît que la corruption a atteint de nouveau les institutions politiques. Il révèle d'ailleurs, d'après un rapport parlementaire, que 1/3 des assistants parlementaires sont liés aux lobbies. C'est certes dans une proportion moindre qu'à la Commission de Bruxelles [exemple d'un système entièrement gangrené par la corruption].

Cette même thématique est développée par Richard Flamein (historien, Université de Normandie) soulignant le rôle des lobbies sous l'Ancien régime et dès les premières années de la Révolution. Il s'agit à la fois du lobby du secteur privé (représenté par des personnalités telles que Turgot, Mirabeau, Brissot) et du lobby du secteur des entreprises d'Etat (par exemple Necker, Caron de Beaumarchais). Sous la Révolution, ce lobby n'est pas conscient ni organisé. Il ne s'organisera en fait qu'au moment de la structuration de la bourgeoisie financière, au début des années 1810.

Stéphanie Roza (philosophe, Université Paris I) évoque le dilemme entre vertu publique et vertu privée. S'agit-il de "faire un homme" ou de "faire un citoyen" ? La citoyenneté peut être perçue comme une dénaturation de l'homme, la famille comme une dénaturation du citoyen. Pour illustrer ce paradoxe, elle évoque l'image de la femme spartiate fêtant la victoire militaire de la patrie alors que tous ses enfants ont été tués. Il y a donc une bonne dénaturation, la citoyenneté mais aussi une mauvaise dénaturation. Mais là où il n'y a plus de patrie, il n'y a plus de citoyen. Le repli sur la sphère privée serait alors le seul moyen de rester vertueux. Comme on ne peut plus être citoyen, on se consacre exclusivement à "faire un homme" [je pense qu'on trouve ici quelques échos à notre monde contemporain]. Rousseau résoud ce paradoxe en ne percevant pas le modèle du citoyen comme une dénaturation de la famille mais comme son expansion. Le citoyen serait ainsi un prolongement de la famille. Dans son projet de Constitution corse, Rousseau voit la république corse comme une sorte de réunion de famille [Rousseau ne semble pas en déduire que la sphère du politique est une extension du modèle familial, ni distinguer plusieurs modèles familiaux, mais c'est en revanche ce que fait Emmanuel Todd, 220 ans plus tard, dans la partie de son oeuvre consacrée au rapport entre structures familiales et idéologies].

Annie Jourdan (historienne, Université d’Amsterdam) nous présente la conception américaine de la vertu dans le contexte de la révolution américaine. La nature individualiste libérale apparaît en fait par l'échec de la notion de vertu, montrant que selon ce modèle local, les hommes sont menés par leurs passions et par leurs instincts et de surcroît "aucun peuple (sic) ne peut se sacrifier à l'intérêt général" [à rapprocher éventuellement avec mon commentaire précédent]. Ainsi John Adams, selon ces principes, ne croit pas en la puissance de l'éducation. Le libéralisme républicain américain abandonne l'idée du citoyen vertueux, comme le fera en France le Directoire, mettant en avant les vertus morales plutôt que civiques. La vision égalitaire de Montesquieu n'est donc pas partagée par tous.

Agrandissement : Illustration 2

Au XIXème siècle, la vertu est moins un idéal qu'un motif de fantasme reposant sur les mythes thermidoriens. Comme le montre François Fourn, les socialistes des années 1830 ne sont guère sensibles à la Révolution française qui ne représente pas, pour Etienne Cabet, la République, mais la guerre. De même pour Louis Blanc, la Terreur n'est pas un projet, mais une conséquence. Proudhon avoue même sa haine pour Robespierre. Mais le Robespierre de Proudhon est celui des Thermidoriens et des historiens libéraux tel que Michelet.

Comment étaient mis concrètement en oeuvre les dispositifs favorisant la vertu en politique pendant la Révolution française ? Malcolm Crook (historien, Université de Keele) évoque le débat entre mandat de courte durée et nécessité de la continuité. Robespierre, citant en exemple les Anciens, était favorable au principe de la non-réélection : mettez des représentants perpétuels et ce seront les derniers jours de la liberté. Les Constituants ont d'abord été exclus de la réélection. Mais on trouvait à la Convention 40% de députés déjà expérimentés. Après Thermidor, les députés deviennent rééligibles.

Michel Biard évoque le silence en politique : la Convention compte des députés muets et des députés particulièrement bavards. Une appréciation à relativiser selon Jean-Paul Rothiot (historien, université de Nancy) intervenant dans le public, dans la mesure où les travaux se font en commission et que les députés les plus bavards interviennent moins à titre individuel qu'en tant que rapporteurs. Serge Aberdam (historien, Université de Paris I) confirme que les commissions se sont progressivement transformées en administation ayant toujours le même porte-parole.

Qu'en est-il réellement de la lâcheté en politique ? Le 9 thermidor, pas plus de 100 Conventionnels sur 749 sont présents à l'Assemblée pour valider le coup de force des Montagnards contre Robespierre et ses amis. Sagesse ou lâcheté ? Pour justifier sa faible activité politique à l'époque, Sieyès déclare : "en 1793, j'ai vécu". Autrement dit, il a fait en sorte de survivre.

Gaid Andro (historienne, Université de Rennes 2) évoque la question du vote nominal : l'invisibilité corrompt, empêche un comportement vertueux. Le vote nominal permet de déjouer la duplicité. Certains députés peuvent alors être dénoncés pour leur absentéisme. Lors des moments cruciaux, les appels nominaux ont pour seul objet de pointer la présence. Mais cette vertu ne peut être envisagée qu'à la condition d'une immunité parlementaire. Elle peut aussi conduire à un contrôle de la parole politique. C'est ainsi que les votes se font à bulletin secret après Thermidor. Haïm Burstin (historien, Université de Milan) souligne que l'appel nominal est le triomphe du conformisme et que le contrôle n'est pas la vertu.

Agrandissement : Illustration 3

Dominique Godineau (historienne, Université de Rennes 2) évoque le rôle du public à l'Assemblée. Des hommes et des femmes qui constituent la partie de la société non représentée dans le nouveau système démocratique, en majorité des compagnons. Les tribunes sont parfois accusées d'être soudoyées et de commander l'Assemblée, dont elles soutiennent la partie gauche. Ce peuple des tribunes semble avoir joué un rôle réel de contrôle de la "vertu" politique des parlementaires, au moins par sa présence.

Marc Bélissa (historien, Université Paris X) note que les Thermidoriens ont fait de la vertu civique et politique définie par Montesquieu, reprise par Robespierre, une simple tartufferie de psychopathe, exprimant un puritanisme caractéristique d'un parti des impuissants. Cette approche est la source des amalgames établis entre vertu et totalitarisme au XXème siècle. Ils opposent à la vertu les principes de "modernité". Hervé Leuwers (historien, Université de Lille 3) souligne la réalité de l'approche de la vertu par Robespierre : une conception de l'engagement public, qui peut être lié à un attachement à Dieu. L'encadrement par la loi et le peuple, qui aura la faculté de surveiller les délibérations des députés. Mais selon Robespierre, l'engagement citoyen doit rester temporaire et le député doit être "du peuple". Claude Mazauric (historien, Université de Normandie) souligne le refus par Robespierre du concept de représentation (jusqu'en juin 1793). Le député est ainsi un simple mandataire.

Serge Aberdam, après un rappel des récents événements en matière de non-respect de la volonté populaire, évoque la crainte des révolutionnaires d'un manque légitimité ou au contraire les tentatives de fraude. En 1793, la participation électorale a gêné les initiateurs du référendum sur la Constitution au suffrage universel. La participation, environ 2 millions de votants, qui est pourtant un succès politique, a été vécue comme un échec : les résultats n'ont pas été publiés. Lors du vote sur la Constitution de 1795, auquel ont participé 1,2 millions d'électeurs, il n'existait donc aucun moyen de comparaison. C'est Babeuf qui le premier se livre à une estimation, mais donne des chiffres exagérés pour 1793 (4,8 millions). Lors du vote de 1800 (Constitution de l'an VIII), les putschistes bonapartistes ont alors voulu donner un résultat supérieur à ces (fausses) évaluations. C'est ainsi qu'on assiste à la première fraude électorale à grande échelle. Le chiffre de 3 millions de votants multiplie par deux la participation électorale réelle. Cet exemple révèle l'état d'esprit de chaque période : dissimuler les résultats en 1793 pour masquer un échec qui n'en était pas vraiment un, ou gonfler les chiffres pour donner à Bonaparte un soutien populaire qui en réalité n'existait pas : de même, jusqu'au coup de 2008 du Parlement français contre le vote populaire de 2005, il s'agit toujours, quand le vote n'est pas bon, d'en faire quelque chose d'autre. Le député Alain Tourret évoquera sous forme de boutade la "corruption vertueuse" qui permet au politicien de renforcer ses pouvoirs et de s'autonomiser du contrôle démocratique.

__________

Voir le débat organisé par la chaîne LCP en marge du colloque : http://www.lcp.fr/emissions/ca-vous-regarde-le-debat/vod/162821-vertu-et-politique-de-faux-amis (auquel les historiens n'ont pas été conviés)

Article de Michel Biard dans l'Humanité : http://www.humanite.fr/vertu-et-politique-un-defi-de-la-revolution-jusqua-nos-jours-552169

Site de la société des études robespierristes : http://ser.hypotheses.org/1133