Agrandissement : Illustration 1

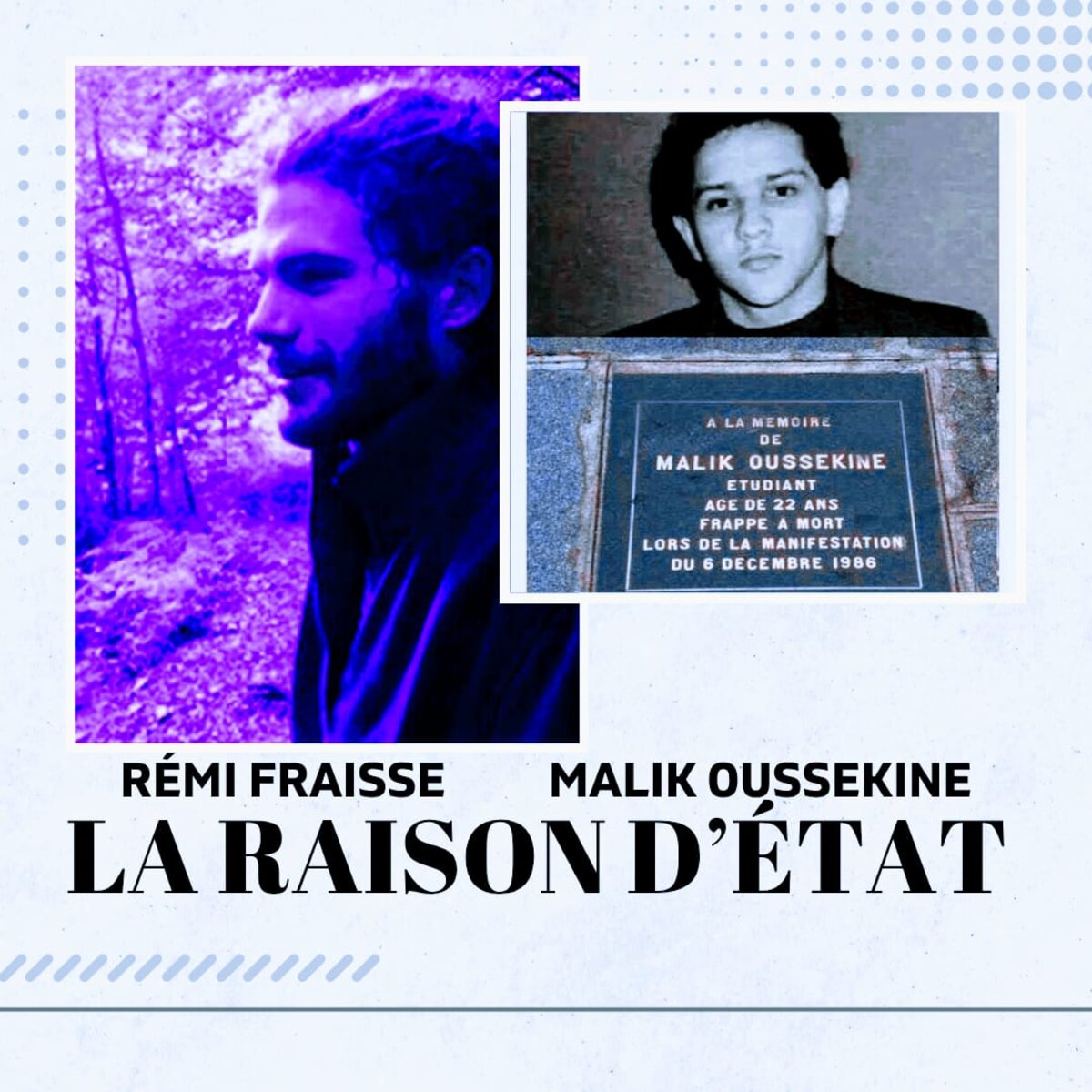

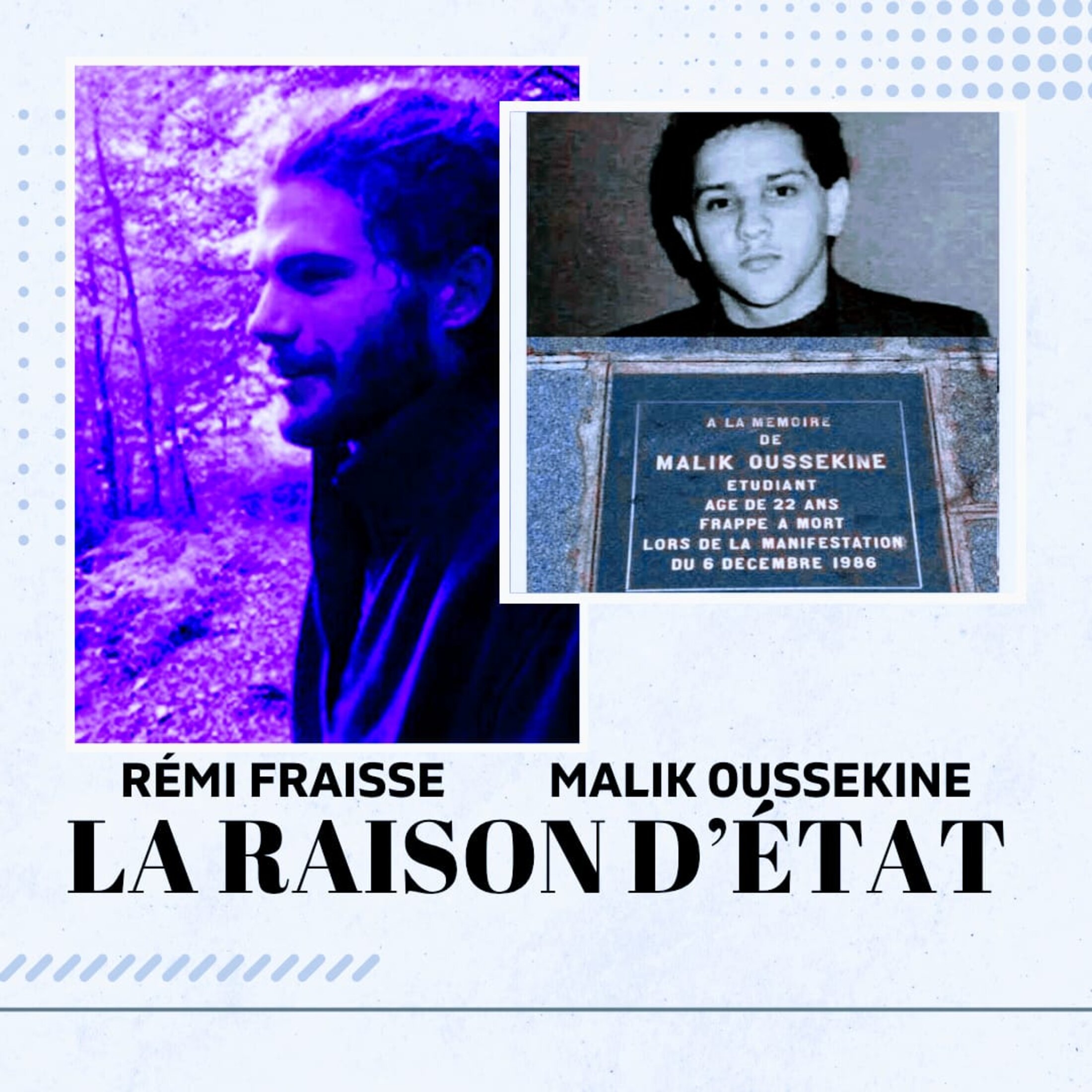

Deux affaires emblématiques illustrent cette interrogation : Malik Oussekine (1986) et Rémi Fraisse (2014). Elles tracent une évolution saisissante dans la responsabilité de l’État face à l’usage de la force.

Une responsabilité politique assumée

En 1986, Malik Oussekine, un étudiant de 22 ans, est tué par des policiers alors qu’il ne participait même pas aux manifestations. L’onde de choc est immédiate; le ministre Alain Devaquet démissionne, les voltigeurs sont dissous, et le gouvernement s’efforce de montrer qu’il entend la colère publique. Bien que les peines prononcées contre les policiers soient légères, un geste politique fort est posé. La démission ministérielle ne répare rien, mais elle reconnaît l’échec.

La technocratie face à la mort

Près de trente ans plus tard, l’étudiant Rémi Fraisse meurt suite à l’explosion d’une grenade offensive OF-F1 lancé contre lui par un gendarme à Sivens. Cette fois-ci, pas de démission, pas de reconnaissance politique. Le gouvernement préfère des mesures techniques, notamment la suspension puis l'interdiction de la grenade incriminée. La posture a changé. On gère la crise, on évite le symbole. Et, surtout, on s’accroche au pouvoir.

La justice nationale classe l’affaire sans suite, estimant que l’intention de tuer n’est pas prouvée. Une fois encore, le mot "meurtre" reste tabou. Mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) tranche; la France a failli, non pas par décision individuelle, mais par carence systémique. La CEDH dénonce un cadre juridique flou, une chaîne de commandement défaillante, et l’absence d’encadrement civil lors des opérations.

Une érosion silencieuse de la responsabilité

En confrontant les deux affaires, une tendance inquiétante se dessine : l’État ne s’excuse plus, il ajuste. Il ne reconnaît plus ses fautes, il optimise ses protocoles. Ce glissement vers une gouvernance technocratique alimente un profond sentiment d’impunité. La responsabilité politique devient une coquille vide.

Vers une militarisation à la française

L’utilisation croissante d’armes intermédiaires comme les LBD ou les grenades explosives dénote une militarisation du maintien de l’ordre. Contrairement à l’Allemagne ou au Royaume-Uni, qui préfèrent la déséscalade ou le “policing by consent”1, la France semble avoir fait le choix de la fermeté. Cette orientation, nourrie par un climat sécuritaire tendu et une tradition politique autoritaire, questionne la place du citoyen dans l’espace public.

Responsabilité diluée, défiance accrue

Ce qui frappe, c’est la capacité de l’État à dépolitiser les morts. Les manifestants sont parfois désignés comme "radicaux", "zadistes", voire "ennemis". Cette rhétorique, commune à d’autres démocraties comme les États-Unis ou le Brésil, sert à justifier l’usage de la force. Mais elle brise aussi le contrat social. En l’absence de condamnation pénale forte, ou de responsabilité politique assumée, la méfiance s’installe durablement.

La CEDH comme dernier rempart

La condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne concerne pas un acte isolé, mais un état d’esprit institutionnel. Elle réaffirme l’obligation pour les États d’avoir un cadre juridique précis, des opérations encadrées, et une supervision effective. Elle rappelle aussi que la vie humaine, même dans le chaos d’une manifestation, demeure une valeur non négociable.

L’ennemi n’est pas le peuple, mais le silence

Les affaires Oussekine et Fraisse ne racontent pas seulement deux tragédies. Elles révèlent une métamorphose. L’État, jadis prompt à s’excuser, semble aujourd’hui hermétique à la critique. Mais sans responsabilité assumée, la démocratie se vide de sa substance. Le peuple n’est pas l’ennemi. Ce qui le devient, c’est l’opacité, le cynisme, et cette résistance de l’appareil d’État à regarder ses propres fautes en face.

1Le "policing by consent", littéralement "maintien de l’ordre avec le consentement", est bien plus qu’un simple principe juridique ou administratif. C’est un état d’esprit profondément ancré dans le modèle britannique de la police, qui prend racine au XIXe siècle grâce aux idées du père de la police moderne britannique Sir Robert Peel, qui fut aussi premier ministre et ministre de l'intérieur. L’idée peut paraître presque naïve à notre époque, mais elle reste étonnamment actuelle. La police ne tire pas sa légitimité de la force, mais du soutien, parfois silencieux, parfois critique, du public.

Au fond, les policiers ne sont pas censés être des figures d’autorité imposées d’en haut. Ils sont plutôt vus comme des citoyens ordinaires, portant un uniforme et remplissant une mission au service de tous. Ce sont "les nôtres", pour ainsi dire — et non "eux" contre "nous". C’est cette proximité symbolique, presque affective par moments, qui constitue le socle du modèle.

Ce qui rend ce système si particulier, c’est qu’il repose sur une forme de contrat moral collectif. Il ne s’agit pas d’un accord signé entre un individu et la police. Personne ne peut, en théorie, retirer son consentement personnel à l’autorité policière. Ce consentement est implicite, global, enraciné dans la confiance que la société place, ou ne place plus, dans ses institutions.

Évidemment, cela implique une responsabilité énorme pour les forces de l’ordre. Il ne suffit pas d’avoir le pouvoir, encore faut-il le mériter. Cela passe par une grande transparence, une conduite irréprochable, et un recours à la force réduit au strict minimum. La violence policière, quand elle survient, ne devrait jamais être la norme mais plutôt l’échec de toutes les autres tentatives : Dialogue, Persuasion, Prévention.

Dans un monde où la méfiance envers les autorités gagne du terrain, le "policing by consent" peut sembler presque utopique. Et pourtant, il rappelle une vérité essentielle. La paix sociale ne se maintient pas à coups de matraques, mais par la confiance, fragile, réversible, mais fondamentalement humaine, entre ceux qui protègent et ceux qui sont protégés.

Source :

Décès de Rémi Fraisse