Un rapport sénatorial, issu de 58 auditions menées entre février et juin 2025 par le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, met en lumière un angle mort des finances publiques : Les aides aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants.

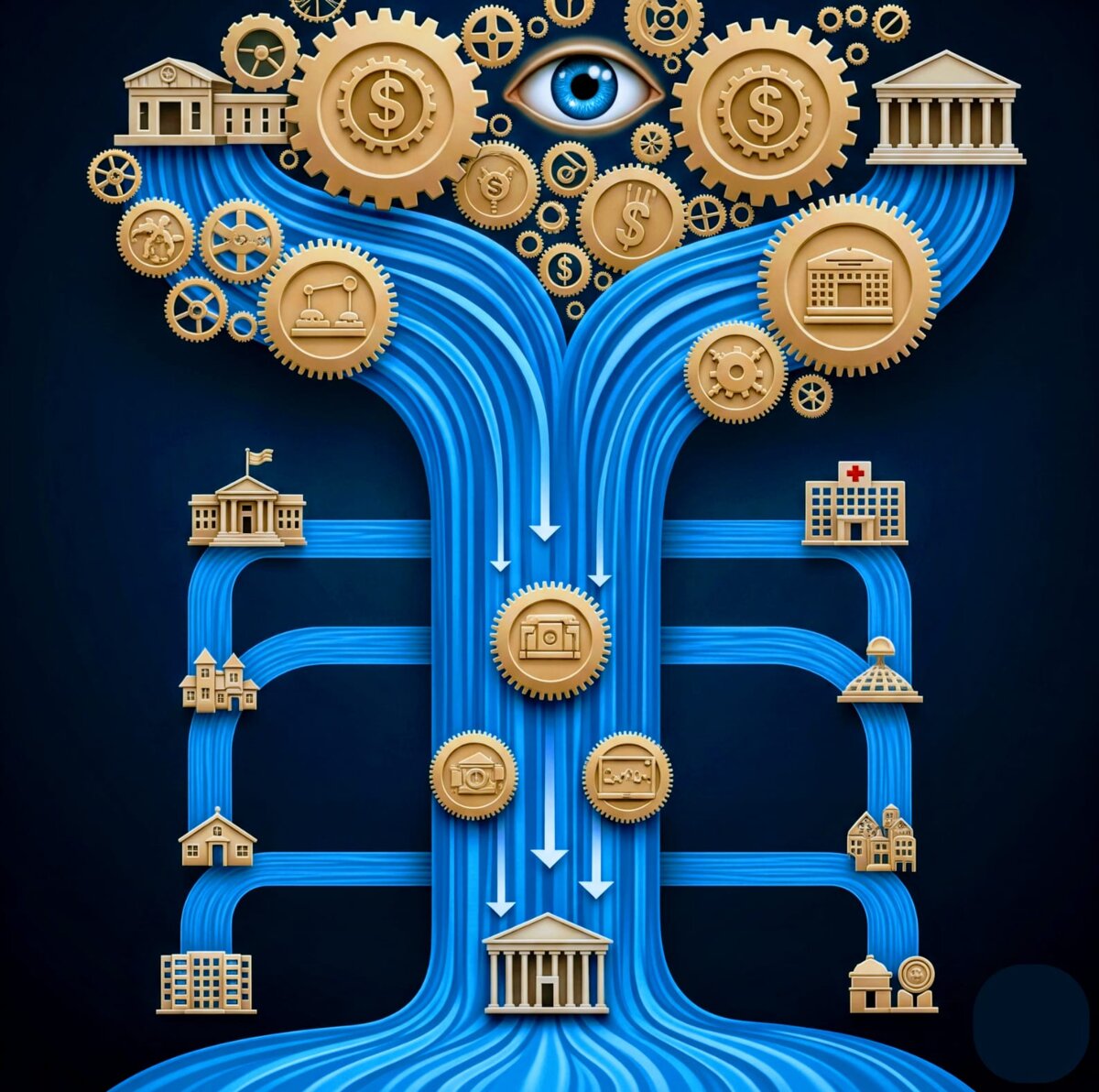

Agrandissement : Illustration 1

Un gouffre financier mal maîtrisé

Les aides publiques aux entreprises atteignent 211 milliards d’euros, un montant supérieur aux budgets combinés de l’Éducation nationale et de la Défense. Ce chiffre, qualifié de « plancher » par la commission d’enquête, reflète une réalité alarmante :

Aucune administration ne parvient

à chiffrer précisément ces dépenses ni à en évaluer l’impact.

Les aides englobent subventions, allégements fiscaux et exonérations de cotisations sociales, censés soutenir des objectifs collectifs comme l’emploi ou l’innovation. Mais leur définition floue et leur complexité rendent tout contrôle difficile.

Une complexité au service des puissants

Le diagnostic est accablant : Plus de 2 200 dispositifs d'aides publiques recensés, avec "1,7 milliard de combinaisons possibles" pour les seules exonérations sociales. Un véritable labyrinthe administratif.

Ce chaos profite avant tout aux grandes entreprises, qui disposent d’armées de fiscalistes et de juristes pour s'y retrouver. Les PME, en revanche, peinent à naviguer dans cette jungle administrative, souvent faute de moyens.

Le rapport propose un « test PME » pour garantir l’accessibilité des aides aux petites structures. Il suggère également de réguler les cabinets de conseil, qui prélèvent jusqu’à 30 % d’honoraires pour accompagner les entreprises, une pratique qui pénalise les acteurs les plus fragiles.

Des aides sans contrepartie : L’exemple Michelin

Le cas de Michelin illustre une dérive majeure : L’entreprise a touché 70 millions d’euros d’aides publiques tout en versant 1,4 milliard de dividendes et en supprimant des emplois. Ce paradoxe n’est pas isolé. La loi Florange de 2014, qui exigeait le remboursement des aides en cas de fermeture de site sans recherche de repreneur, reste inappliquée.

Cependant, certains défendent ces aides, arguant qu’elles renforcent la compétitivité des entreprises dans un marché mondialisé. Par exemple, des allégements fiscaux comme le CICE ont permis à certaines firmes d’investir dans l’innovation ou de préserver des emplois face à la concurrence asiatique.

Mais sans conditionnalité claire, ces dispositifs risquent de financer des dividendes plutôt que l’intérêt général.

Leçons internationales, des modèles à suivre

D’autres pays imposent des garde-fous plus stricts.

En Allemagne, les aides publiques à l’industrie (1,3 % du PIB contre 1 % en France sur 2000-2022) sont souvent conditionnées au maintien de 90 % des effectifs pendant cinq ans. Par exemple, le programme Kurzarbeit a soutenu les entreprises pendant la crise du Covid-19 tout en préservant l’emploi, avec un taux de chômage limité à 5,9 % en 2023.

En Espagne, les subventions aux énergies renouvelables exigent un maintien d’activité pendant sept ans, avec des pénalités en cas de non-respect.

En Italie, la loi anti-délocalisation de 2018 impose des sanctions financières aux entreprises qui relocalisent après avoir reçu des aides, comme l’a montré le cas de Whirlpool, contraint de rembourser 15 millions d’euros en 2021.

Ces exemples contrastent avec la France, où les aides manquent de suivi rigoureux.

Adopter des mécanismes similaires permettrait de mieux aligner les dépenses publiques sur l’intérêt collectif.

Quatre pistes pour un vrai changement

Le modèle social français, avec ses infrastructures solides et sa main-d’œuvre qualifiée, est un atout envié. Mais dans un contexte de compétition mondiale, où la Chine et les États-Unis investissent massivement sans toujours exiger de contreparties, la France doit rationaliser ses aides. Les 211 milliards d’euros dépensés doivent être mieux ciblés et évalués.

Le rapport propose quatre mesures concrètes :

- Transparence accrue : Créer un tableau de bord unifié, piloté par l’INSEE, pour recenser et suivre les aides.

- Simplification : Réduire le nombre de dispositifs d’un tiers d’ici 2030.

- Responsabilisation : Interdire les dividendes pour les entreprises bénéficiant de fonds publics et refuser les aides aux sociétés condamnées pour infractions graves.

- Évaluation systématique : Mettre en place des indicateurs pour mesurer l’impact des aides sur l’emploi et l’innovation.

Il va même plus loin : Refuser toute aide aux entreprises condamnées pour des infractions graves ou celles qui ne publient pas leurs comptes. Une forme d’éthique budgétaire minimale.

Restaurer la confiance entre citoyen et dépense publique

Au-delà des aspects techniques, ce rapport soulève une question démocratique :

Comment garantir que l’argent public serve l’intérêt général ?

Avec une dette publique élevée et des déficits structurels, les 211 milliards d’euros d’aides ne peuvent plus être distribués sans contrôle effectif. Les États-Unis offrent un modèle avec des plateformes comme usaspending.gov, qui rendent les dépenses publiques accessibles à tous. La France doit s’en inspirer.

En toile de fond, c’est bien de l’avenir du modèle social français qu’il est question. Et avec lui, de la confiance des citoyens envers leurs institutions.

Ce rapport est une opportunité pour repenser notre modèle social.

Les pouvoirs publics doivent s’en saisir, par exemple en intégrant ces propositions dans la prochaine loi de financement. La justice fiscale, l’efficacité économique et la confiance citoyenne en dépendent. Ne laissons pas ces recommandations s’enliser :

L’heure est à l’action.

Agrandissement : Illustration 2

Source :

Rapport de la Commission d’Enquête sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants