Agrandissement : Illustration 1

Le titre de cet article emprunte au film de Pascale Bailly, sorti en 2001; superbement interprété par Audrey Tautou et Édouard Baer, ce petit bijou incontournable explorait, avec tendresse et ironie, nos questionnements identitaires. Le film devenu culte illustre à la perfection la complexité de nos appartenances multiples, entre gravité et légèreté, entre le sacré et l’intime.

L'appartenance à une communauté nationale, religieuse ou culturelle suppose-t-elle automatiquement l'adhésion à toutes les positions politiques associées à cette identité ?

Cette question traverse aujourd'hui de nombreuses communautés à travers le monde, et particulièrement les communautés juives face à la politique du gouvernement Netanyahu. Un inconfort palpable émerge, comme un écart invisible mais pesant entre le dit… et le pensé.

Ce tiraillement discret, mais constant n'est pas nouveau. Déjà en 1967, le philosophe juif américain Arthur Hertzberg écrivait dans The Zionist Idea sur la difficulté de concilier attachement culturel et désaccord politique. Plus récemment, une étude de 2023 du Pew Research Center, révélait que 82% des Juifs américains se disent "attachés à Israël", mais seulement 43% approuvent "la plupart des politiques du gouvernement israélien actuel". Une dissonance révélatrice d’un conflit intérieur souvent tu.

La diversité des voix juives

Contrairement à une idée reçue trop largement répandue, les communautés juives mondiales expriment une remarquable diversité de positions. L'organisation Jewish Voice for Peace (קוֹל יְהוּדִי לַשָּׁלוֹם,) fondée en 1996, rassemble des milliers de membres critiques des politiques d'occupation. En Palestine même, l'ONG B'Tselem (בצלם « à l’image de ») documente depuis 1989 les violations des droits humains dans les territoires occupés, tandis que des organisations comme Breaking the Silence (שוברים שתיקה, Shovrim Shtika) permettent à d'anciens soldats de témoigner.

Cette pluralité n'est pas marginale. En France, l'Union Juive Française pour la Paix (ההתאחדות הצרפתית היהודית למען השלום) existe depuis 1994, et ses prises de position publiques démontrent qu'être juif n'implique nullement un soutien inconditionnel aux politiques coloniales.

Le devoir de loyauté

Cette conviction se heurte parfois à un devoir de loyauté implicite, nourri par l’histoire, les persécutions passées, et la peur d’être perçu comme traître. Ce mécanisme d’autocensure est humain, mais il finit par étouffer les consciences.

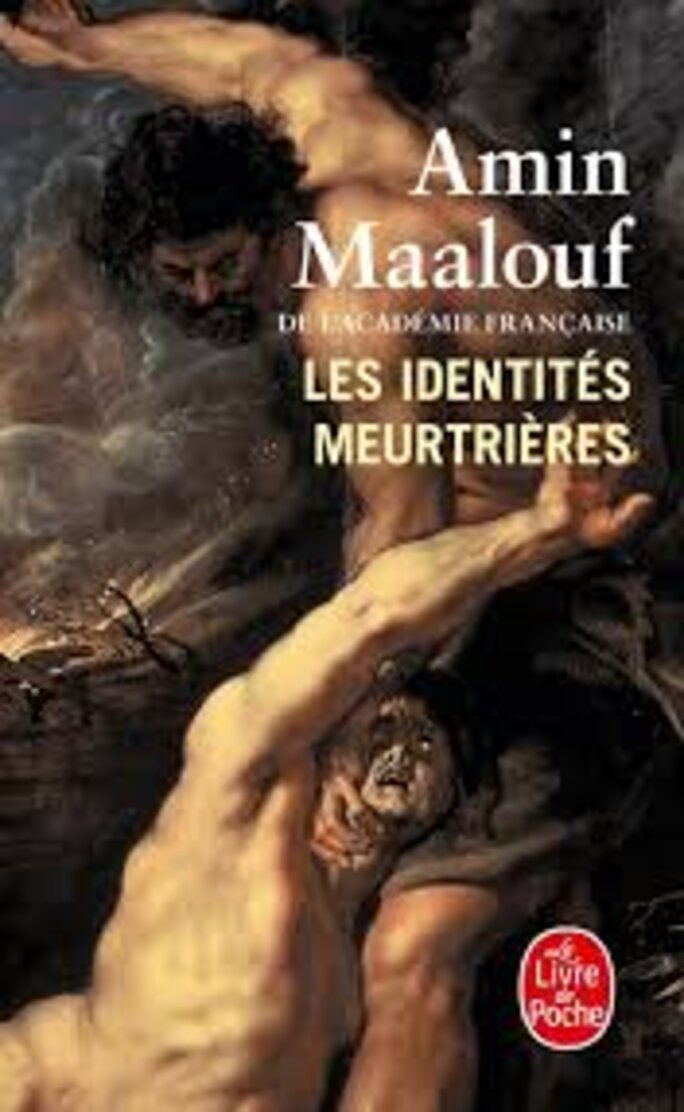

Amin Maalouf, dans “Les identités meurtrières”, avertit contre l’injonction identitaire totalisante : « Lorsqu'on incite nos contemporains à “affirmer leur identité”, ce qu'on leur dit, c'est qu'ils doivent retrouver au fond d’eux-mêmes cette appartenance fondamentale et la brandir fièrement. » Mais l’identité n’est pas une bannière figée ; elle évolue, elle se questionne. Elle respire.

Cette réduction identitaire n'est pas anodine. Comme l'explique l'auteur franco-libanais, «Ce qui détermine l'appartenance d'une personne à un groupe donné, c'est essentiellement l'influence d'autrui ; l'influence des proches — parents, compatriotes, coreligionnaires — qui cherchent à se l'approprier, et l'influence de ceux d'en face, qui s'emploient à l’exclure.»

Ce sentiment est profondément lié à la peur d'être isolé. L'appartenance au groupe, surtout lorsqu'il a souffert de persécutions historiques, crée un devoir implicite : Celui de le défendre, coûte que coûte. Même quand, intérieurement, le doute existe. Cette dissonance ronge, culpabilise et mutile parfois notre intégrité morale.

L'éclairage du droit international

Sur le terrain du droit international, les repères sont clairs. La Cour internationale de Justice (CIJ) a jugé illégale la colonisation israélienne en 2004; plus récemment, elle a ordonné des mesures conservatoires concernant Gaza, reconnaissant un “risque plausible de génocide”. Ces décisions ne relèvent ni d’une hostilité ciblée ni d’un parti pris : elles s’ancrent dans des normes juridiques universelles, qui valent pour tous les États.

Comme le rappelle le juriste William Schabas, spécialiste du concept juridique de génocide, «Le droit international humanitaire s'applique à tous les États sans exception.» Affirmer cela, c’est défendre la force du droit, pas cibler une identité.

Le prétendu devoir de silence

Se poser des questions, ce n’est pas trahir. C’est honorer l’esprit critique qui fonde toute vie démocratique. Le rabbin américain Brant Rosen le résumait ainsi en 2010 : « Ce serait une profonde trahison de mon propre héritage juif si je choisissais de ne pas me tenir aux côtés du peuple palestinien. »

D’autres voix, plus radicales, ont exprimé une critique plus frontale. L’historien Tony Judt, dans The New York Review of Books, évoquait Israël comme un “anachronisme” né à contretemps, suggérant que ses choix politiques avaient nui à l’image du judaïsme diasporique. Une opinion tranchée, qui continue de faire débat, mais qui mérite d’être entendue pour ce qu’elle est : un appel à repenser les cadres politiques du soutien communautaire.

L’enjeu est là :

Comment conjuguer fidélité et lucidité ?

Comment aimer un peuple sans défendre aveuglément tout ce qui est fait en son nom ?

Le concept de Tikkun Olam, cette “réparation du monde” issue de la tradition juive, invite à se poser cette question en conscience.

Pour une judéité libre et apaisée

Ce débat dépasse largement la seule question juive. Il concerne toute personne prise entre loyauté et éthique : Chrétiens questionnant les agressions au sein d'écoles catholiques conventionnées, militants de partis politiques en contradiction avec les déclarations de leur dirigeant, supporters d'un club de football au passé flamboyant face à un présent fait de matches décevants, journalistes intègres face à la ligne éditoriale de leur journal…

Refuser le mimétisme n’est pas renier sa communauté. C’est lui faire honneur, en osant sortir de la peur pour rester fidèle à ses valeurs. Une identité mûre n’exige pas la soumission ; elle appelle au discernement.

Et si l’on vous reproche d’avoir changé de camp, souvenez-vous que le seul camp qui mérite fidélité, c’est celui de la dignité humaine.