Un cyclone nommé désir

Le cyclone Chido n’a pas seulement ravagé des toitures; il a levé le voile sur une situation que nombre d’acteurs locaux dénoncent depuis des années. Infrastructures obsolètes, services publics défaillants, urbanisme chaotique, Mayotte paie le prix d’un désintérêt chronique de la part de l’État.

Et soudain, au Parlement, un moment rare : Ministre des Outre-mer, Manuel Valls reconnaît l’échec : "Nous avons échoué”. "Nous" c'est lui, évidemment.

La franchise est brutale, mais nécessaire. D'ailleurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes :

- 800 000 titres de propriété problématiques,

- Une population devenue "à moitié étrangère" en quelques décennies,

- Des services publics défaillants.

Mayotte incarne à elle seule le grand écart entre le droit républicain et la réalité vécue.

La bombe démographique

L'ampleur du défi migratoire dépasse tout ce que connaît le territoire français. En quelques décennies, la population mahoraise s'est transformée radicalement, devenant "à moitié étrangère” selon les estimations parlementaires.

Plus alarmant encore, les projections évoquent 500 à 600 000 habitants si rien ne change, dans un territoire déjà exsangue.

Cette pression démographique n'est pas qu'un chiffre abstrait. Elle se manifeste déjà dans les écoles surchargées, les centres de soins saturés, les habitations précaires.

Face à cette réalité, le gouvernement mobilise des moyens sécuritaires conséquents et inédits : 54 millions d'euros spécifiquement dédiés à la lutte contre l'immigration irrégulière, de nouvelles brigades de gendarmerie, un renforcement naval.

Mais ces réponses sécuritaires suffiront-elles à combler le gouffre de développement avec les Comores voisines ?

La question du réalisme d’un plan supposé ambitieux

L'engagement de 4 milliards d'euros sur dix ans marque une rupture quantitative indéniable.

L'annonce de 111 nouvelles écoles d'ici 2030, d'un nouvel aéroport (1,2 milliard d'euros), d’un second hôpital et du développement du port de Longoni dessinent les contours d'une transformation structurelle.

L’annonce impressionne. De même, le rattrapage social – porter le SMIC mahorais à 87,5 % du niveau national – est salué.

Mais pourquoi maintenir ces 12,5 % d’écart,

si ce n’est pour acter l’inégalité ?

Le défi du logement

Derrière les chiffres se cache une réalité humaine dramatique. L'objectif de construire 24 000 nouveaux logements d'ici 2029 révèle l'ampleur du défi . Comment loger décemment une population en croissance exponentielle quand l'habitat informel - les fameux "bangas" - prolifère ?

Le débat parlementaire sur les relogements cristallise les tensions.

Faut-il pouvoir expulser des familles de logements insalubres

sans garantie de relogement immédiat ?

Ou comment concilier urgence sanitaire et dignité humaine ?

Le gouvernement invoque la nécessité de lutter contre l'insalubrité, l'opposition dénonce une "punition collective” inacceptable.

Cette question du logement dépasse le simple enjeu social. Elle interroge la république française, ses valeurs et sa capacité à absorber les flux migratoires de Mayotte tout en préservant des conditions de vie décentes pour tous ses habitants.

L’audacieux pari de l'autonomie alimentaire

Un aspect souvent négligé mérite pourtant l’attention, l'ambition de souveraineté alimentaire.

C’est l’un des rares points d’innovation dans le plan : Atteindre l'autosuffisance en fruits et légumes frais d'ici 2030. Un objectif vertueux et transformateur pour une île longtemps dépendante des importations.

Cette stratégie, si elle réussit, pourrait transformer l'économie locale, créer des emplois et réduire la dépendance extérieure. Mais elle nécessite une révolution agricole dans un territoire où le foncier demeure problématique et où les traditions rurales ont été bousculées par l'urbanisation galopante.

Agrandissement : Illustration 2

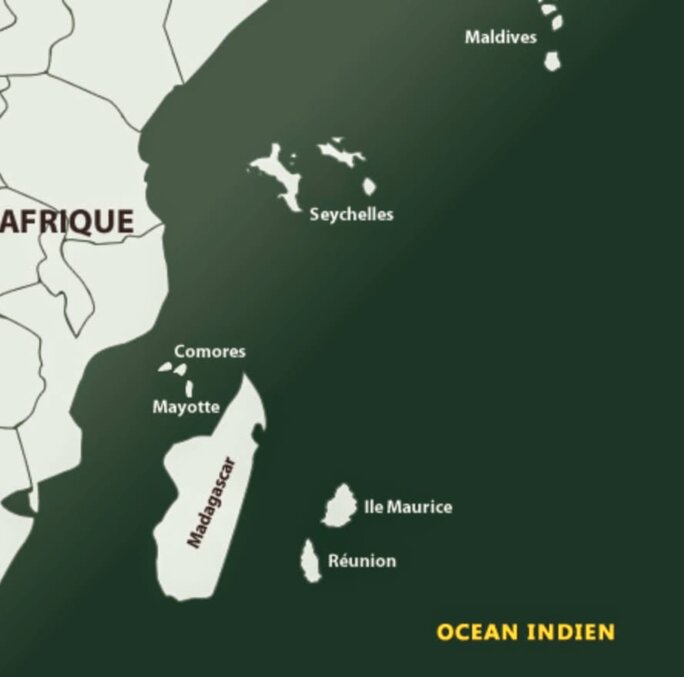

Penser la présence française au Mozambique

La proximité de Mayotte avec le Mozambique,riche en gaz et pétrole, confère à l'île une importance géostratégique trop longtemps sous-estimée.

Le développement du port de Longoni en grand port maritime d'État et la construction du nouvel aéroport international s'inscrivent dans cette logique de positionnement régional.

Cette vision géopolitique pourrait transformer Mayotte en hub économique de l'océan Indien occidental. Encore faut-il que stabilité politique et infrastructures suivent pour attirer les investissements internationaux.

Un défi de taille quand les questions sécuritaires et migratoires monopolisent l’attention

Les zones d'ombre persistent

Cependant, certaines propositions parlementaires inquiètent profondément :

- Expulsion de mineurs délinquants étrangers : Une ligne rouge éthique.

- Visa territorialisé : Un risque de création d’un sous-droit d’exception.

- Expropriations accélérées : Malgré les garanties évoquées, une mémoire coloniale ravivée.

Des mesures qui, si elles ne sont pas encadrées par une exigence de justice, risquent de fracturer le lien républicain.

La question du “visa territorialisé" cristallise les tensions. Le “visa territorialisé” est un titre de séjour spécifique à Mayotte qui limite la circulation des personnes étrangères, même en situation régulière, au seul département de Mayotte. Le risque est de créer une "zone de sous-droits" incompatible avec les valeurs républicaines.

Cette contradiction n'est pas anecdotique; elle interroge la nature même du lien entre Mayotte et la République.

Particulièrement troublante apparaît la controverse sur le sort des mineurs délinquants étrangers. Les propositions d'expulsion automatique de mineurs et de leurs familles soulèvent des questions constitutionnelles majeures.

Cette dérive vers la "punition collective" risque de ternir l'image d'une République attachée aux droits fondamentaux.

De même, les mesures d'expropriation accélérée, même assorties de "six garanties", alimentent des craintes légitimes de "spoliation".

Critiqué comme une "spoliation légalisée”, l'article 19 du projet de loi permet l'acquisition de terrains à Mayotte pour des projets d'utilité publique. Pour encadrer cette procédure, Manuel Valls a proposé six garanties spécifiques:

- Elle s'applique uniquement aux projets déclarés d'utilité publique.

- L'autorisation de prise de possession anticipée n'est accordée que si l'exécution des travaux est rendue difficile par la nécessité de prendre possession de plusieurs terrains.

- La mesure est autorisée par un décret, après avis conforme du Conseil d'État.

- Une indemnité est versée directement au propriétaire ou consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

- Le juge contrôle la procédure à plusieurs étapes : Déclaration d'utilité publique, Conditions de la prise de possession et Fixation de l'indemnité.

- Cette disposition est temporaire et valable pour une durée de dix ans.

Selon le ministre, une telle procédure a déjà été utilisée pour d'autres grands projets nationaux en France, comme les Jeux olympiques

L'histoire de France dans les départements de l’outre-mer est jalonnée de traumatismes fonciers qu’il serait dangereux d'ignorer. La voix d'Estelle Youssouffa, députée LIOT de la première circonscription de Mayotte, résonne juste quand elle dénonce le risque : “L’État va bulldozer Mayotte et reconstruire en dépit de ce que veulent les Mahoraises et les Mahorais”.

Agrandissement : Illustration 3

L’appel à une approche plus nuancée

Mayotte n’a pas besoin d’un plan imposé depuis Paris. Elle a besoin d’un accompagnement co-construit avec les Mahorais.

L'immigration n'est ni un fléau à combattre à tout prix, ni un phénomène à ignorer. C'est une réalité géographique et humaine qui nécessite des solutions humaines et durables, en concertation avec les pays voisins, notamment les Comores.

Sur le foncier, la tradition du “banga”, l'habitat informel à Mayotte, ne peut être balayée d'un revers de main au nom de la modernité. Il faut accompagner les transformations, non les imposer.

L'expertise locale doit primer sur les solutions technocratiques venues d’ailleurs.

Malgré ces réserves, un optimisme mesuré semble de mise.

Pour la première fois depuis longtemps, Mayotte bénéficie d'une attention politique soutenue et de moyens conséquents. Le plan de souveraineté alimentaire témoigne d'une vision à long terme. La valorisation de la position géostratégique de l'île ouvre des perspectives économiques prometteuses.

La vraie question demeure celle de la continuité.

Combien de “plans Mayotte” ont été annoncés en fanfare puis enterrés ?

Le plan "Mayotte 2025, une ambition pour la République" de 2015 rappelle douloureusement que les bonnes intentions ne suffisent pas. Lancé en 2015, ce plan avait pour objectif de parvenir à l'égalité sociale pour Mayotte d'ici 2025. Il s'agissait de rapprocher les prestations et les normes sociales de Mayotte de celles de la France métropolitaine.

Selon plusieurs députés, le "Plan Mayotte 2025" n'a pas tenu ses promesses. Notamment, la députée Rassemblement National de la deuxième circonscription de Mayotte, Mme Anchya Bamana, considère comme “insupportable" le fait que le gouvernement ait depuis repoussé l'échéance de l'égalité sociale à 2031. Ce retard signifie que l'État n'a pas respecté ses engagements. Lors des débats parlementaires de ces jours derniers, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, a précisé qu'il n'était pas le Premier ministre à l'origine du "Plan Mayotte 2025", bien qu'il ait été Premier ministre à peu près à cette époque; il fut Premier ministre du 31 mars 2014 au 6 décembre 2016.

Ce contexte indique que le gouvernement actuel gère l'héritage d'un plan d'une administration précédente, que beaucoup perçoivent comme une série de "promesses non tenues" et une "spirale de discours sans résultats". La discussion parlementaire en cours sur la "loi de programmation pour la refondation de Mayotte" est, en partie, une tentative de traiter les problèmes de longue date que le "Plan Mayotte 2025" avait l'intention de résoudre, sans y parvenir.

Le véritable tournant, cette fois, serait peut-être la mise en place d’un suivi parlementaire rigoureux, seul moyen d’échapper à l’amnésie administrative.

Ce qui se joue, c’est la République elle-même

Les 320 000 habitants de Mayotte ont droit aux mêmes services, aux mêmes chances, que les citoyens de Marseille ou de Lille. Mayotte est une chance pour la République, mais elle en est aussi le test ultime. Abandonner ce territoire, ou lui imposer une République punitive, c’est renoncer à ce que nous prétendons être.

Mais cette ambition ne pourra se concrétiser qu'à condition de dépasser les clivages idéologiques pour privilégier l'efficacité et le respect des populations.

L'enjeu dépasse Mayotte; ce qui se joue, c’est la crédibilité de la République dans sa capacité à faire vivre l’égalité territoriale.

L’heure n’est plus aux promesses. L’heure est à la refondation. Une refondation qui respecte la dignité, la mémoire, et l’avenir des Mahorais. Ce qui se joue ici n’est pas seulement une réforme, mais la cohérence de notre projet républicain.

Sinon, la situation de Mayotte risque de devenir le prélude à des défis similaires sur d'autres territoires.