Agrandissement : Illustration 1

Le volet international du projet politique de LFI, l'Avenir en Commun, place la souveraineté au cœur des décisions françaises, tout en prônant une coopération internationale renforcée.

L'objectif est de réduire la dépendance à l’OTAN, de repenser la défense, de mieux encadrer la mondialisation et de réaffirmer l’engagement de la France envers le droit international et l’écologie.

Une approche ambitieuse, qui séduit, mais soulève également des interrogations.

Derrière ces principes vertueux, ces slogans généreux, un projet réaliste ?

La politique ne se résume pas à un concours d’éloquence, et certaines propositions mériteraient d’être chiffrées pour rester crédibles.

NE PLUS SUBIR LA MONDIALISATION, MAIS L’ENCADRER

Le projet de LFI condamne la mondialisation néolibérale comme un moteur de destruction sociale et environnementale. Partisan d'un protectionnisme écologique, "Ordonner le Monde" présente plusieurs mesures phares :

- Encadrement strict des multinationales, en imposant des normes sociales et environnementales contraignantes.

- Réforme du FMI, de la Banque mondiale et de l’OMC, pour les orienter vers des objectifs de développement plutôt que de rentabilité.

- Création d’un tribunal international de justice climatique, pour juger les crimes écologiques.

- Fin des accords de libre-échange, au profit de coopérations régionales fondées sur des critères sociaux et environnementaux.

Si ces propositions répondent à un besoin urgent de régulation, leur mise en œuvre semble relever de l’utopie. La réforme de grandes institutions comme le FMI ou l’OMC, dominées par les pays les plus puissants, apparaît particulièrement complexe. De même, la création d’un tribunal international pour juger les crimes environnementaux nécessiterait un consensus mondial qui semble encore lointain.

SORTIR DE L’OTAN : UNE DÉCISION SYMBOLIQUE OU RÉALISTE ?

Depuis Sarkozy, Hollande puis Macron, la France a progressivement perdu son autonomie stratégique, otage des intérêts de l’OTAN et des États-Unis. Le programme de LFI propose une sortie immédiate du commandement intégré de l’OTAN, suivie d’une sortie progressive de l’organisation. Cette position repose sur un constat : l’OTAN, loin d’être une alliance défensive, est devenue un instrument au service d’intérêts belliqueux.

Ce choix mérite d’être nuancé. Si l’intention de retrouver une autonomie stratégique est légitime, la réalité géopolitique impose des contraintes. Sortir précipitamment de l’OTAN pourrait affaiblir la France, sans pour autant réorganiser profondément l’équilibre mondial. Plutôt que de rompre immédiatement, il serait sans doute plus prudent de construire un contre-modèle, une défense européenne commune, qui pourrait rendre l’OTAN obsolète sur le long terme.

La construction d’une nouvelle alliance alter-mondialiste, fondée sur la coopération, est séduisante, mais la question demeure :

Comment constituer une telle alliance face aux puissances

qui dominent aujourd’hui la scène internationale ?

UNE DÉFENSE NATIONALE À RECONSTRUIRE

Sortir du cadre atlantiste ne signifie pas renoncer à la sécurité. Au contraire, il s’agit de la repenser sur des bases souveraines et technologiques. Le programme "Ordonner le Monde 2025" de LFI propose une reconstruction complète de la politique de défense française :

- Créer un pôle public de l’armement, mettant fin aux privatisations du secteur pour garantir une maîtrise nationale de la production militaire.

- Donner la priorité aux équipements français pour les forces armées, afin de limiter la dépendance aux industries étrangères.

- Investir dans les technologies de défense de demain, comme la miniaturisation, les drones, et l’intelligence artificielle appliquée à la défense.

- Adapter les infrastructures militaires au changement climatique, avec un programme de modernisation des bases et équipements.

- Renforcer les services de renseignement pour anticiper les risques géopolitiques et climatiques.

Ces propositions sont ambitieuses et nécessaires pour réduire la dépendance de la France en matière de défense. Toutefois, elles soulèvent la question du financement et de la faisabilité, dans un contexte mondial où les alliances militaires restent déterminantes.

Par ailleurs, le programme prône un réexamen du rôle de la dissuasion nucléaire, appelant à la création d’un "Commissariat à la Dissuasion de Demain", chargé d’explorer des alternatives au modèle actuel.

Réformer l’ONU : un acteur de paix à renforcer

LFI veut transformer la France en un acteur majeur de la réforme du multilatéralisme; à ce titre, LFI propose de renforcer les Nations Unies. Parmi les propositions figurent des réformes du Conseil de sécurité, pour mieux représenter les puissances émergentes et limiter le droit de veto des grandes puissances, ainsi que la création d’une organisation mondiale pour l’environnement, dotée de pouvoirs contraignants.

La réforme de l’ONU est une idée pertinente, mais elle soulève des défis importants. Les grandes puissances ne sont pas prêtes à accepter une diminution de leur pouvoir au sein du Conseil de sécurité. Les réformes proposées nécessitent des alliances solides et une diplomatie habile, mais la question reste :

Avec qui la France peut-elle mener ce combat,

sans risquer de se retrouver isolée ?

Le projet de LFI insiste sur la nécessité de rendre les Nations unies à leur vocation originelle, en leur redonnant les moyens d’agir face aux conflits et aux crises environnementales. Parmi les propositions figurent :

- Réformer le Conseil de sécurité, pour mieux représenter les puissances émergentes et limiter le droit de veto des grandes puissances.

- Création d’une Organisation mondiale pour l’environnement, dotée de pouvoirs contraignants.

- Le renforcement de l’UNESCO et de l’OMS, pour les protéger des influences industrielles et pharmaceutiques.

- Mise en place d’une force d’intervention écologique sous l’égide de l’ONU, pour répondre aux catastrophes naturelles et aux crimes environnementaux.

- Reconnaître l’écocide comme crime international, ouvrant la voie à des poursuites contre les États et entreprises responsables de destructions massives de l’environnement.

Des objectifs ambitieux, mais qui supposent un rapport de force favorable. Or, la France seule ne peut imposer ces réformes. La question devient donc :

Avec qui la France veut-elle mener ce combat ?

UNE NOUVELLE RELATION AVEC L’AFRIQUE ET LE MONDE FRANCOPHONE

La relation entre la France et l’Afrique a été marquée par des décennies d’ingérence et d’exploitation économique. Ordonner le Monde 2025 appelle à un partenariat basé sur le respect des souverainetés, en mettant fin au franc CFA et en réformant l’aide au développement.

Dans cette optique, le projet de LFI prône :

- Une coopération égalitaire avec les États africains, en soutenant l’intégration régionale et le co-développement.

- Une refonte de la politique migratoire, en abolissant le "crime de solidarité" et en reconnaissant un statut de réfugié climatique.

- Un renforcement de la Francophonie, en en faisant un levier de coopération culturelle et éducative.

UNE RÉFLEXION NÉCESSAIRE SUR L’OUTRE-MER ET LES TERRITOIRES

L’un des points les plus discutables du programme est son intégration de l’Outre-mer dans la politique étrangère française. Une approche non seulement inexacte, mais aussi problématique.

Soyons honnêtes : la seule caractéristique qui définit l’Outre-mer aujourd’hui est la couleur de peau de ses habitants. Saint-Pierre-et-Miquelon, avec ses 6 000 habitants, ne sert que d’alibi. En réalité, parler de l’Outre-mer dans un cadre de politique étrangère revient à perpétuer une distinction artificielle et, disons-le franchement, coloniale.

Prenons un exemple flagrant : la Corse, qui géographiquement se trouve au milieu de la mer, n’est pas considérée par le ministère de l’intérieur comme un territoire "outremer". Ce n’est donc pas une question de position géographique, mais bien une question raciale. L’Outre-mer est, dans la vision actuelle, avant tout défini par la couleur de peau de ses habitants.

C'est cette vision raciale des Français et leur incapacité à les considérer non pas pour ce qu'ils devraient être, mais pour ce qu'ils sont et ont toujours été, qui permet à un Premier ministre de parler de "submersion" lorsqu’il évoque les migrants. Des migrants qui, pourtant, ressemblent à des millions de Français… même si pour notre Premier ministre, ce ne serait pas les bons.

Et pourtant, l’Outre-mer est essentiel. Sans lui, la France ne serait pas "une république sur laquelle le soleil ne se couche jamais". C’est grâce à ces territoires ultramarins que la France siège au Conseil de sécurité de l’ONU.

Plutôt que de l’inclure dans une logique de politique étrangère, il serait plus juste de l’intégrer pleinement à la politique intérieure.

L’Outre-mer devrait être géré avec toutes les autres collectivités territoriales par un "Ministère de l’Administration du Territoire National", et non plus un ministère dit de “l’intérieur”, sans que l’on ne sache vraiment de quel intérieur il s’agit.

Dans une France qui considère l'Outre-mer comme une partie intégrale de son territoire national, il devient anticonstitutionnel d'en restreindre ou d'en supprimer le droit du sol. Et si la volonté du législateur de droite est de persister dans l'erreur, alors il faut restreindre ou interdire ce droit sur tout le territoire.

En revanche, il est pertinent de repenser le rôle international des collectivités territoriales dans la diplomatie française. L’Alsace, par exemple, a autant de prétention que la Guyane à jouer un rôle stratégique avec ses voisins.

Une vision ambitieuse, qui reste à chiffrer

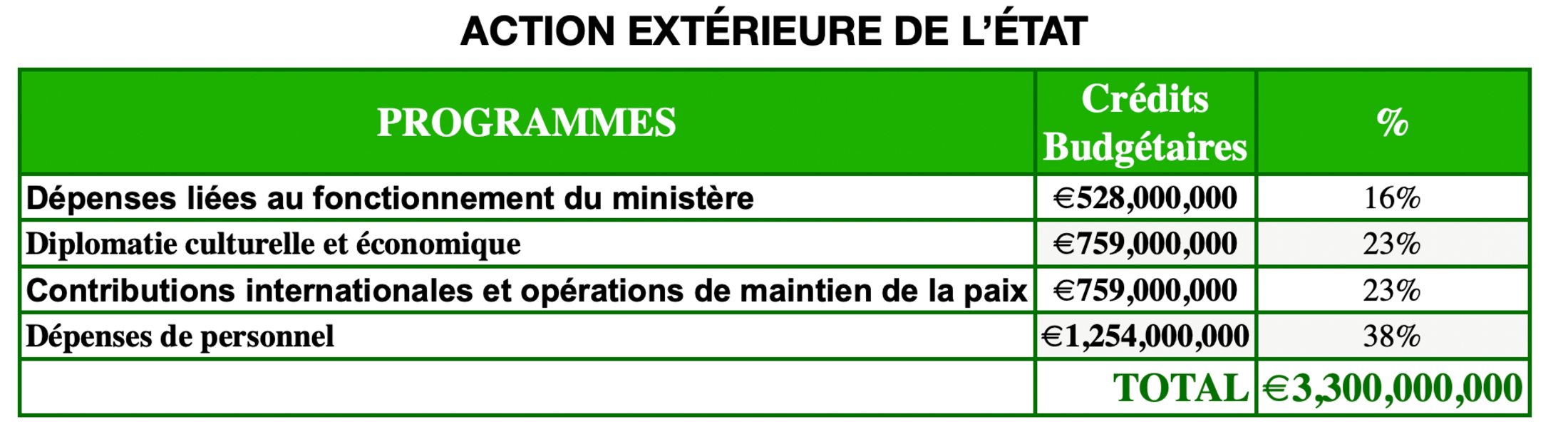

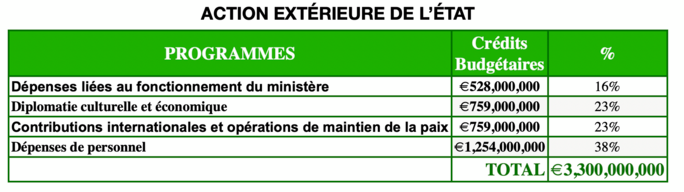

Le budget du programme de l'action extérieure de la France (3,53 milliards d'euros en 2025) est réparti en quatre grands postes : 16% pour le fonctionnement du ministère, 38% pour les dépenses de personnel, et les 46% restants couvrent les dépenses liées à la diplomatie culturelle et économique ainsi qu'aux contributions internationales et aux opérations de maintien de la paix.

Le programme “Ordonner le Monde 2025”, de LFI ne donne pas de chiffres précis sur les crédits alloués à chaque volet.

La vision de La France Insoumise (LFI) met l'accent sur plusieurs domaines qui requièrent un financement substantiel, comme la diplomatie économique, la réorganisation des structures internationales, et les initiatives liées au climat et aux droits humains.

Si LFI propose une sortie de l’OTAN et un renforcement de la souveraineté nationale, cela pourrait inclure des redéploiements budgétaires, notamment en matière de défense et de soutien aux initiatives écologiques internationales.

Cependant, en l'absence de chiffrages explicites pour chaque mesure, il est difficile de comparer directement ces propositions avec le budget actuel du ministère des Affaires étrangères.

En clair, il serait crucial que les partis politiques, pas seulement LFI, prennent l’habitude de chiffrer leur programme en parlant la même langue que Bercy.

Le débat public gagnerait à être éclairé par une vision pragmatique des moyens à allouer pour chaque axe de politique étrangère.

Agrandissement : Illustration 3