Agrandissement : Illustration 1

Devant certaines œuvres, on se demande comment on a fait pour passer à côté jusque-là, et en même temps, quand on tombe dessus, ouf, ça rassure, on se dit qu’on n’est pas prêt de s’ennuyer, qu’on a encore tant de choses à découvrir. Les films de Terence Davies, "Une longue journée qui s’achève" (1992), et "Distant Voices, Still Lives" (1988) me donnent l’impression de rentrer dans le grenier d’une vieille maison de famille, un grenier qui bruit quand on ouvre ses portes et qu’on en libère les fantômes. Tout est pétri dans une variation de tonalités beiges-grises et irradie de nostalgie, d’une sorte de joie triste qu’accentue le grain de la pellicule.

Et puis il y a toute cette pluie qui s’abat, un rideau qui tombe et rythme les actes des vies, et ça doit être quelque chose, de grandir et de vivre sous toute cette pluie anglaise, dans cette cité ouvrière où tout est gris, et beige, et la pluie encore.

Plutôt que d’obéir à une linéarité classique, les films s’organisent avec une grande liberté, sur le mode de la ritournelle, on circule de vignette en vignette, moments empreints de la patine du quotidien, souvenirs transfigurés par la mise en scène – une vie ordinaire, le café, une pinte s’il vous plaît, Noël, l’Église, let’s make a pot of tea, et la violence qui sourde : celle de la guerre, avec les bombardements, celle des hommes plus généralement, père violent et tyrannique, figure centrale, et maris qui suivent la même pente viciée, cherchant à resserrer progressivement leur emprise sur leurs compagnes, parce que c'est comme-ça-et-pas-autrement.

En contrepoint de cette brutalité, de la pluie, de la morosité des façade de Liverpool, on chante. Ensemble, en chœur, seule. Des chansons populaires et de la musique religieuse. C’est la première fois que je vois cette façon d’intégrer des chants, qui ont l’air de faire partie organiquement de l’existence de ces gens, de leur rapport au monde – façon de dialoguer pour dire, se dire, commenter, répondre – sans produire du tout l’effet de trouée extraordinaire de la « comédie musicale » (car déjà, la « comédie » ne semble pas, de facto, le terme approprié pour qualifier le travail de Terence Davies, même si l’humour piquant, incisif, et des répliques brillantes comme des couteaux contre-attaquent souvent, donnant à sourire).

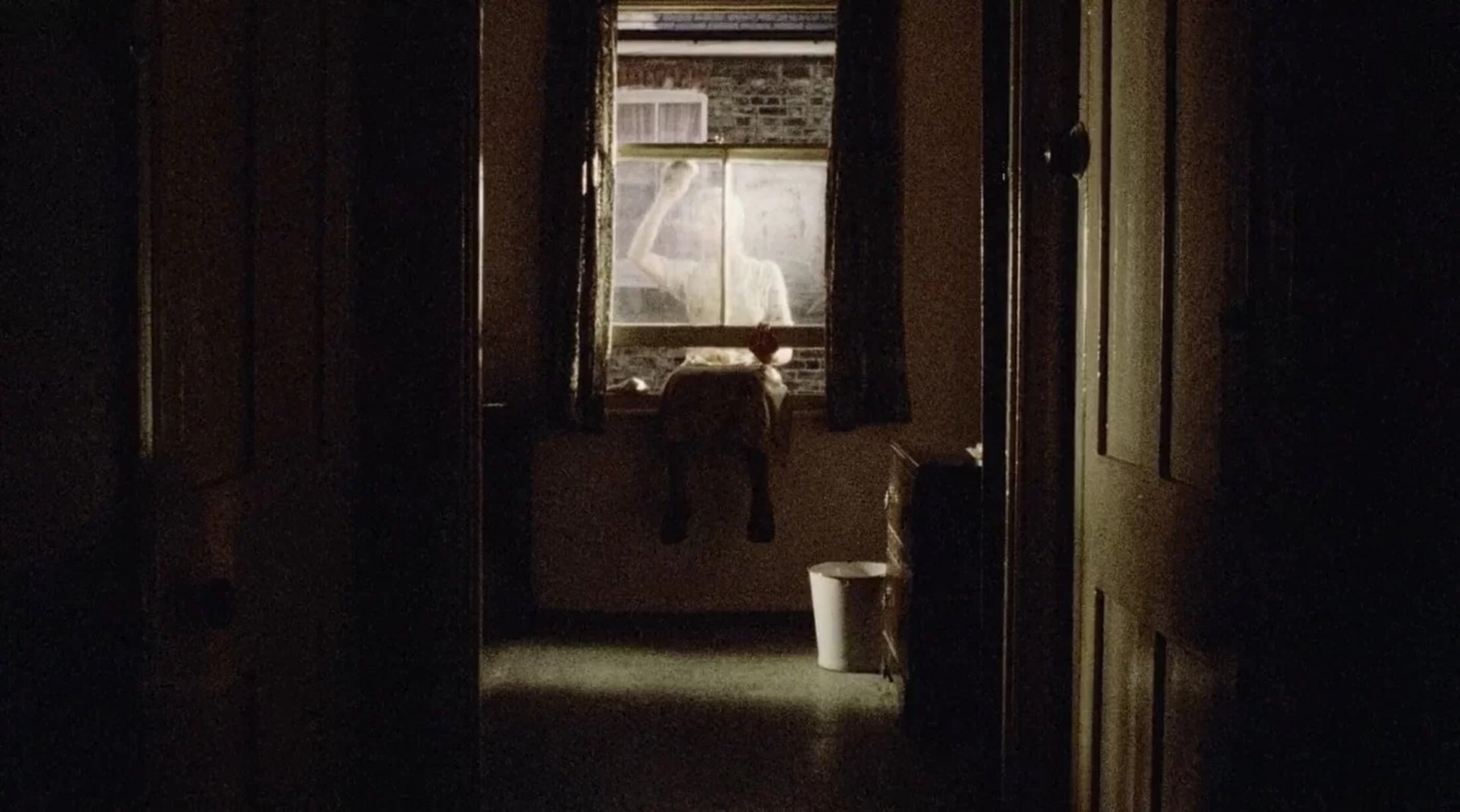

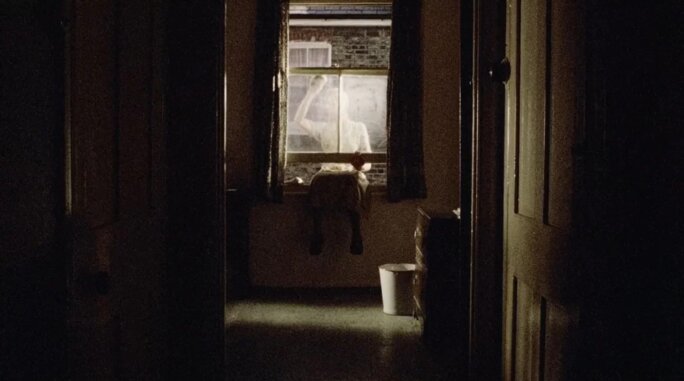

Et puis il y a la mère, présence hiératique, visage de sainte aimante capturé dans le regard tendre des enfants devant les vitres qu’elle lave, les transformant en vitraux kaléidoscopiques où elle rayonne.

Agrandissement : Illustration 2

En dehors de l'espace domestique, les lents travellings, dans "Une longue journée qui s’achève", nous font passer dans un même mouvement du carcan de l’Église (où le regard s’appesantit sur la chair du Christ, érotique et morbide) à la prison de l’école où on mène tout à la baguette – discipline des esprits, dressage des corps.

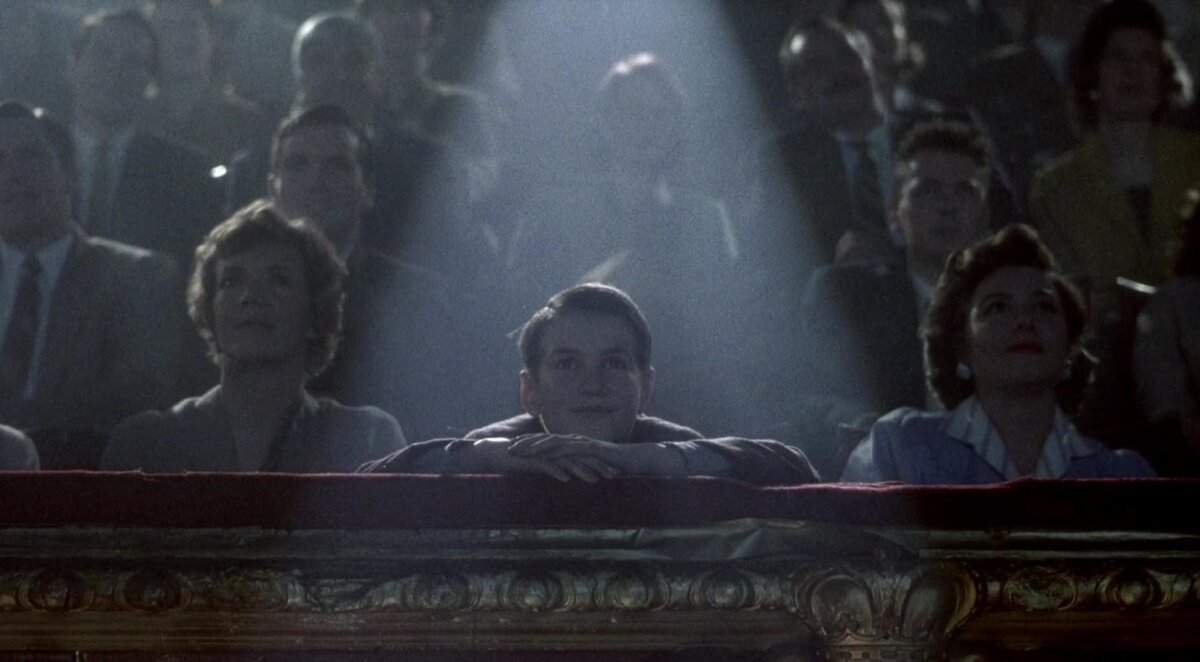

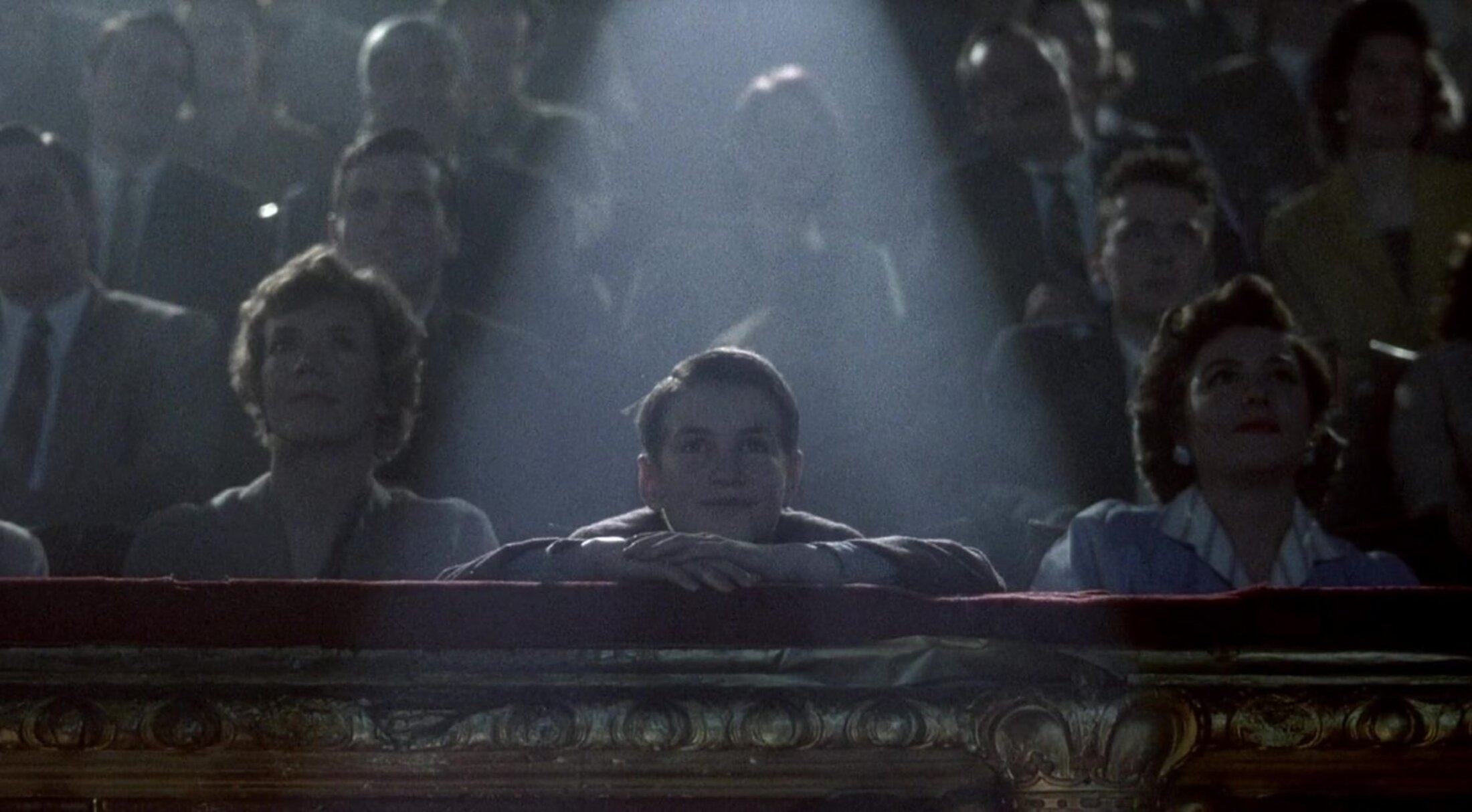

Face à cette dureté, le réconfort vient aussi de la fraternité, c’est beau, très beau la façon dont sont filmés ces rapports entre frères et sœurs ; comment l’enfant queer, dont le cinéma est le refuge, frêle, un peu moqué, avec sa voix d’une douceur extrême et sa position de retrait, depuis l'encadrement des fenêtres où il observe, est choyé dans la cellule familiale, une fois le père parti. Et, dans "Distant Voices, Still Lives", dans ces natures mortes-vivantes urbaines, les enfants forment un trio solide d'affection, et le fils ne deviendra pas comme son père, ce père haï et aimé, celui qu’on pleure tout de même, à chaque fois, le jour des épousailles – scènes simples, muettes, bouleversantes, montrant la complexité des rapports avec l’oppresseur, où tout n’est ni blanc, ni noir, mais justement gris-beige. Dans le même salon, devant la même photo de famille, les mariages s’enchaînent, les rôles s’échangent – mari, femme, témoin, demoiselle d’honneur –, on quitte chacun son tour le foyer pour construire le sien.

Face à ces films, j’ai ressenti la même sensation qui serre le ventre, celle qui est provoquée à la fois par la beauté et la mélancolie, ou plutôt la beauté de la mélancolie, cette sensation que j’avais ressentie à la lecture des "Années" d’Annie Ernaux. Cette beauté de la mélancolie lorsque l’on fait un pas de côté, qu’on prend conscience du temps qui passe, marqué par les rituels qui, par définition, se répètent alors que nous, nous changeons à chaque fois que nous les effectuons. Ce temps qui passe et ne revient pas, sauf dans la sédimentation de la mémoire et par la transfiguration dans les œuvres. Même si, à la fin, toutes les images disparaîtront.

Dans le dernier film de Terence Davies, sorti quelques semaines auparavant, "Les Carnets de Siegfried", on quitte le milieu ouvrier pour plonger dans une sorte de Sodome et Gomorrhe anglais du début du siècle passé, où les chants pour survivre sont remplacés par l’esprit et le sens de la répartie, le « wit » bien british, en suivant les traces d’un poète qui se souvient. Le film va et vient à différents moments de sa vie – espoirs de jeune homme, frustration de vieillard (qu’avons-nous fait ? que sommes-nous devenus ?) Lorsqu’un ancien amant, dandy folâtre et autrefois sublime, qui s'est perdu dans les poudres, vient lui rendre visite, à lui et sa femme avec qu’il a fait un mariage de raison, le visiteur détaille leurs mines vieillies, leurs visages défaits, et s’exclame : we look awful!

Et le film met en œuvre dans l’image même la mort au travail, en superposant l’éclatante jeunesse et la décrépitude, et ce dernier long-métrage est empreint de l’atmosphère sépulcrale dans laquelle il a dû être fabriqué, au bord de l’autre nuit. Terence Davies est mort en octobre dernier, et n’a pas pu assister à la rétrospective que le Centre Pompidou lui dédiait.

Surtout, la guerre revient plus directement au premier plan : celle de 14-18, dont le traumatisme s’est peu à peu estompé pour nous, vivant dans un pays dont le territoire n’a pas été labouré par la grande faucheuse depuis 80 ans. Mais on frémit doublement devant les images d’archives des gueules cassées et des tranchées, à l’écoute des cris des soldats hantés par le carnage : frisson devant l’horreur, envahissante, frontale, terrible ; et tressaillement devant la possibilité de sa reprise, alors que le magazine du Point titre en couverture « Sommes-nous prêts ? » au-dessus d’une photo de deux militaires tenant en joue l’ennemi en hors champ, que d’autres tranchées, à l’extrémité de l’Europe, ont été creusées, que notre Président fait des déclarations va-t’en-guerre, que les usines européennes doivent reprendre du service, et vite et vite… et l’on sait que si l’on dispose d’armes, règle du juste-à-temps oblige, il faudra, un moment l’autre, les utiliser. Et le cinéma, par un détour et en contre-champ, nous avertit, encore, en éternelle Cassandre.

Agrandissement : Illustration 3