Agrandissement : Illustration 1

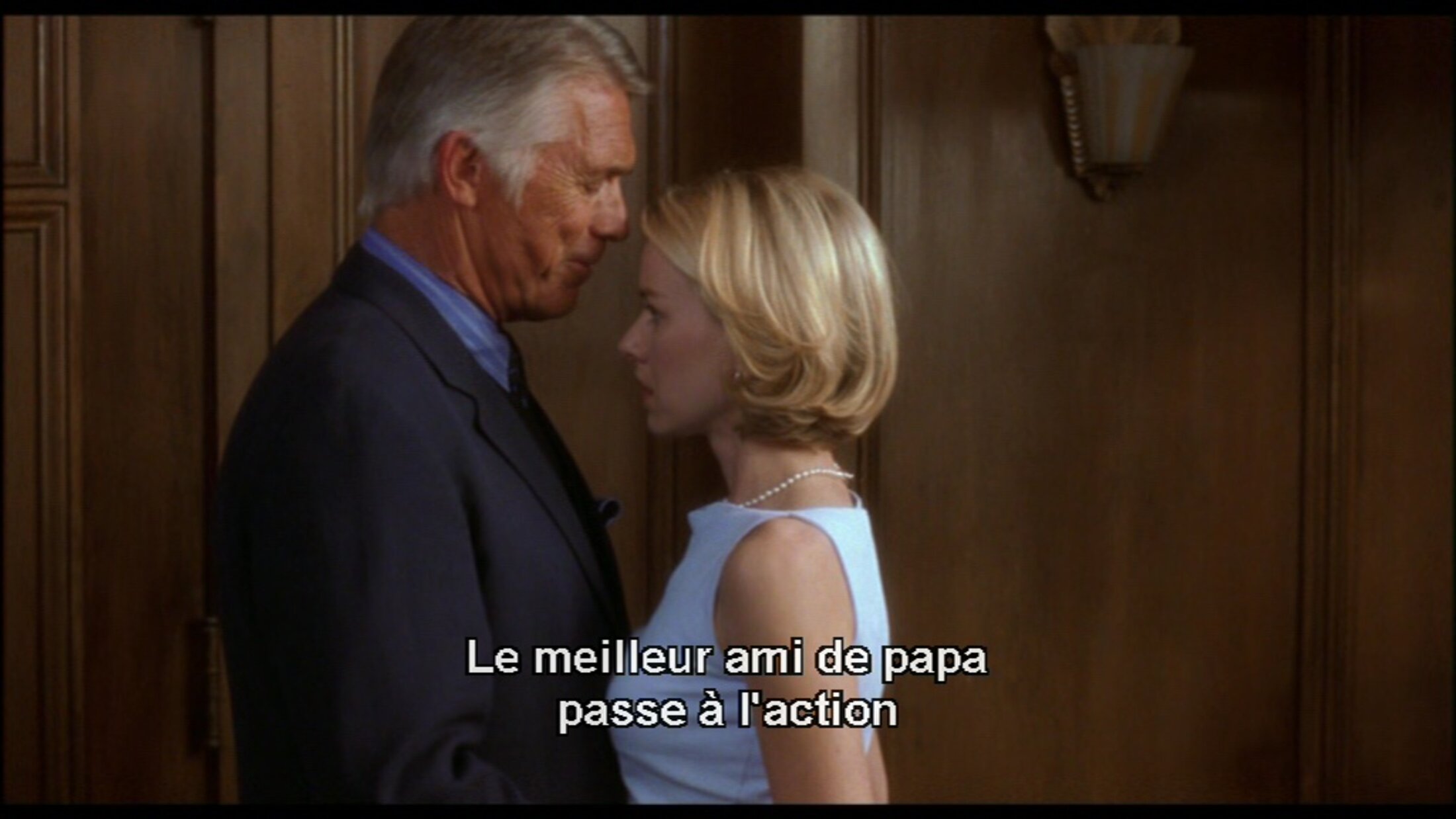

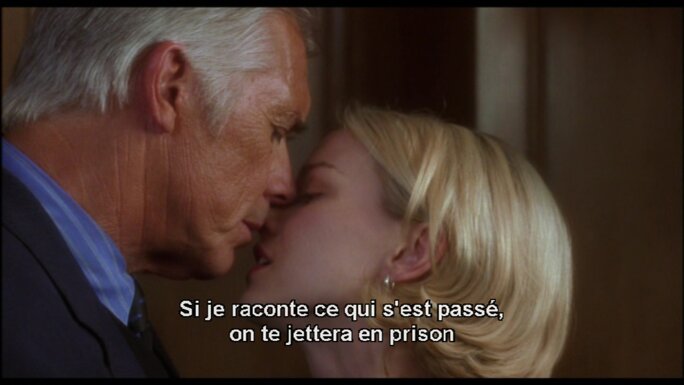

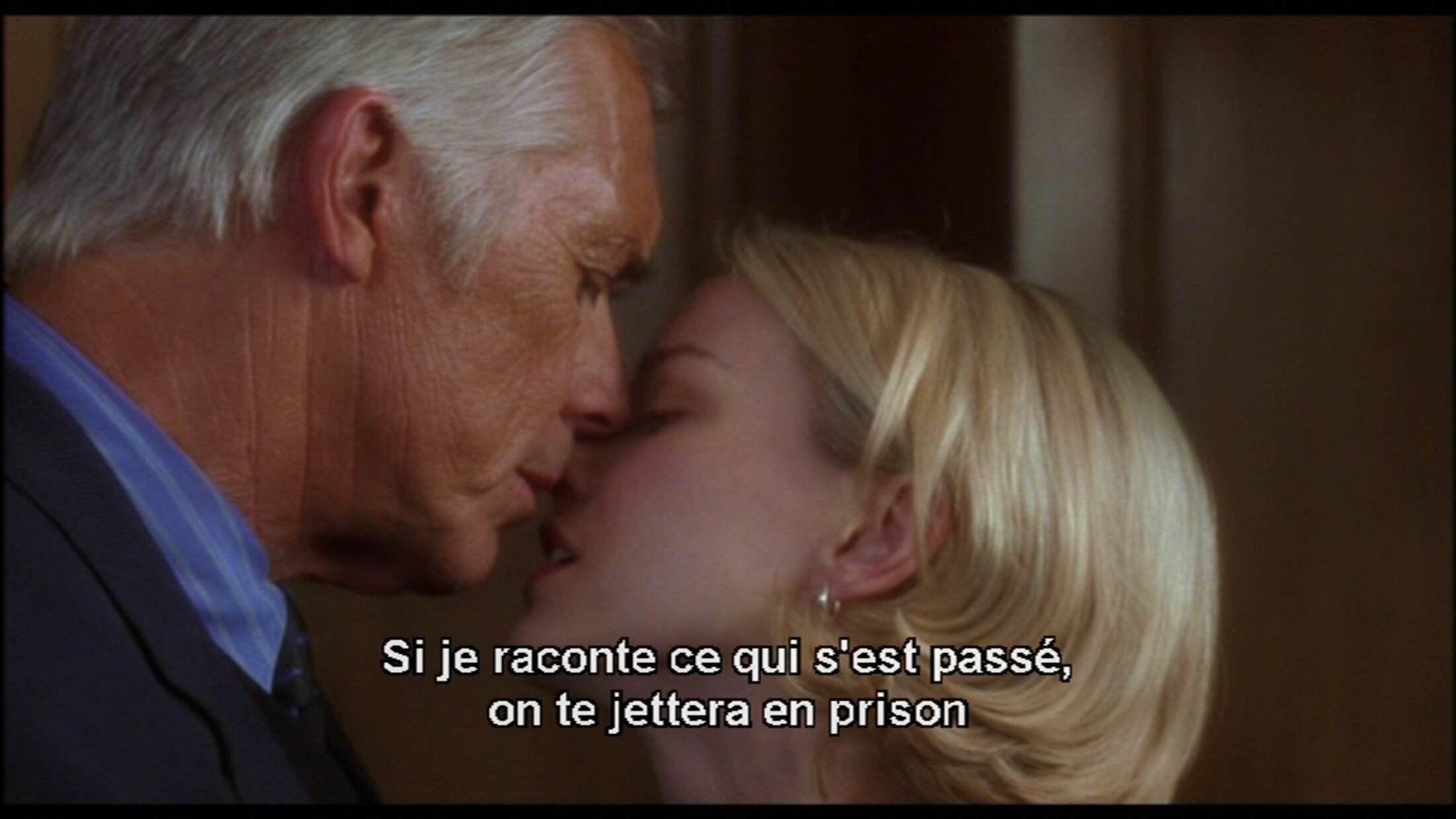

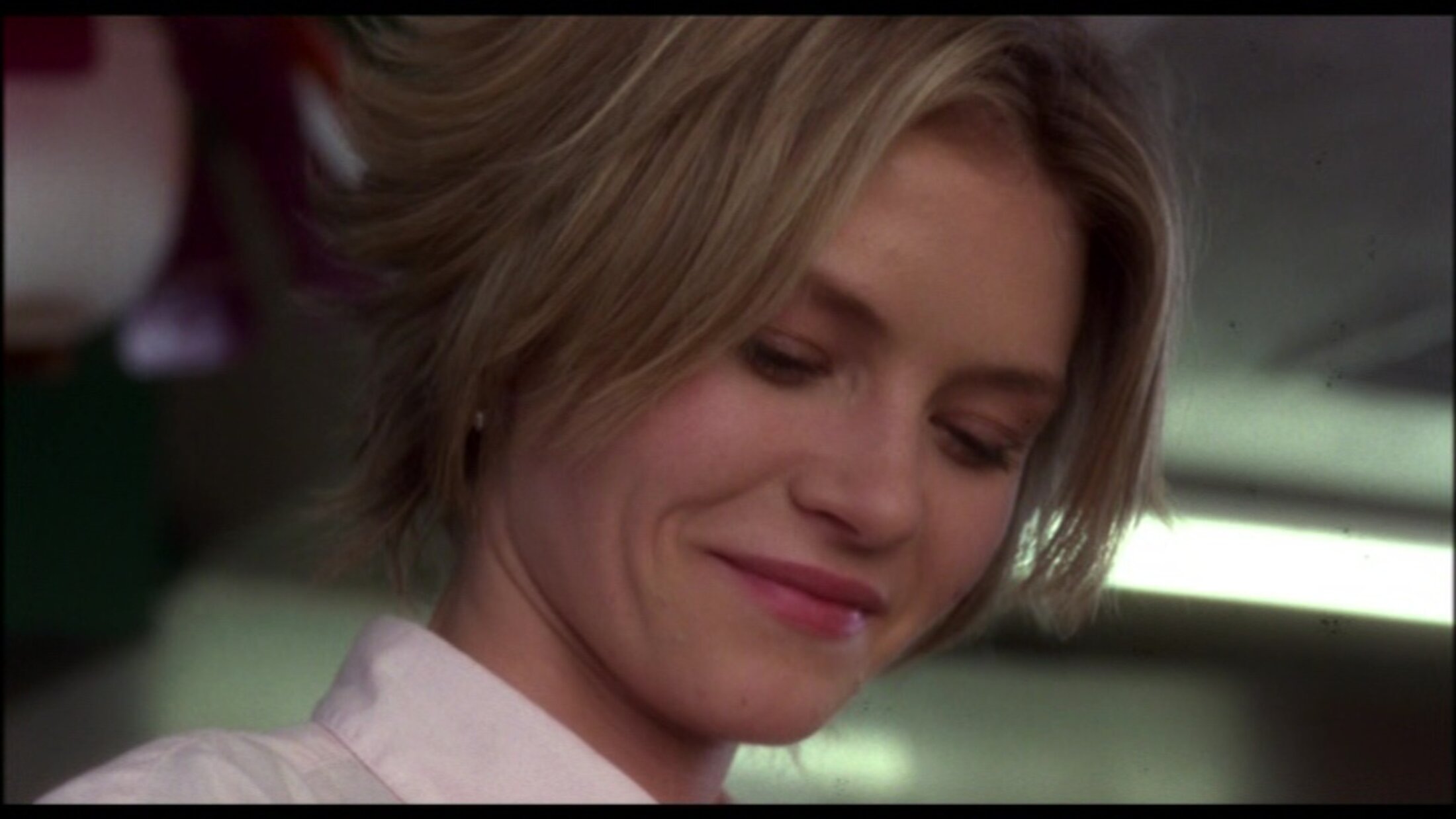

Betty, une jeune femme blonde débarquée à Hollywood depuis son Midwest natal, passe une audition. Dans le bureau du producteur, il y a quatre femmes et quatre hommes. La scène qu’elle doit interpréter avec un vieil acteur tourne au pelotage : il l’attire à lui, met sa main sur ses hanches, cherche à l’embrasser. Le cadre se resserre sur eux et il n’y a aucun plan de coupe sur les autres, qu’on oublie totalement. Plus exactement, on se retrouve parmi eux, à la fois spectateurs et professionnels du cinéma assistant à une sorte d’agression sexuelle déguisée en scène de fiction. Assez vite, cependant Betty se montre plus entreprenante que le vieil acteur ; elle se colle à lui, l’embrasse, puis le repousse. Pour eux comme pour nous, difficile de séparer le « professionnel » du « privé » ou la contrainte (physique, sociale) du libre consentement. Les deux comédiens jouent la situation écrite (une jeune femme tente de rompre avec son amant, un vieil ami de son père...) et vivent un rapport de force et de désir sans que personne ne puisse distinguer nettement le désir de la force, ni ces deux derniers d’une bonne interprétation.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Tenue à conserver une attitude professionnelle, Betty semble tout de même troublée. A cause de l’abus qu’elle vient de subir ou du comportement adopté pour s’y soustraire ? Pour refroidir le vieux beau, que sa résistance aurait excité davantage, elle a dû simuler le désir, l’excitation ; c’était le seul moyen de lui faire peur... La scène remplit bien sa fonction de test, mais c’est Betty qui découvre quelque chose : l’actrice doit manipuler des hommes en leur laissant croire qu’ils sont les grands manipulateurs ; seulement, le simple fait qu’ils parviennent à l'y obliger consolide leur pouvoir.

Lynch condense en une scène le contrat tacite entre ceux qui font le cinéma et ceux qui le regardent : les spectateurs acceptent de laisser de « blanches colombes » aux prises avec de « vilains messieurs », si on leur livre de bons films. Loin de nier cette réalité du cinéma dévoreur de chair fraîche, l’industrie a échafaudé là-dessus toute une mythologie parallèle aux films. A cette stratégie de captation de l’attention ont contribué bon nombre des discours produits sur le cinéma : dans la presse populaire, on lâche de temps en temps une affaire bien malsaine sur les agissements d’un ponte du cinéma avec de jeunes actrices (les pires sont rassemblées dans le Hollywood Babylone de Kenneth Anger) ; de leurs côtés, certains critiques brodent pour le public "cultivé" sur le thème du cinéaste génial débordant d’énergie créatrice et sexuelle, du séducteur qui « aime les femmes» et « sait les regarder », de l’ « ogre » qui les tyrannise pour leur bien... Cette représentation a un effet paradoxal : plus le cinéaste est âgé et célèbre, donc puissant, plus on regarde avec indulgence son comportement avec les jeunes femmes ; après tout, n'ont-elles pas tout à y gagner ? Pour tenter de vaguement rééquilibrer la balance, on vantera de temps en temps la force de quelques femmes qui ont su « tenir tête » et « dompter le vieux fauve ». Non seulement l’ « usine à rêves » n’y perd rien, mais elle y gagne en visibilité et vérifie par là sa capacité à produire des fictions qui contaminent la vraie vie : la "suspension consentie de la crédibilité" s'étend au monde réel, où l'on se plaît à penser que les personnages continuent de vivre comme à l’écran. On est même un peu rassuré de savoir qu’il existe quelque part, en Californie, une réserve de sauvages autorisés à vivre selon la seule loi du désir.

Mulholland Drive renouvelle le thème de l’innocence pervertie, de la « jeune fille sacrifiée », inventé par le mélodrame et qui court au moins jusqu’au Showgirls de Paul Verhoeven. Paradoxalement, c’est en le replaçant dans le milieu du cinéma, en racontant (comme plus tard dans Inland Empire) l’histoire de femmes qui veulent un rôle, qu’il en fait le vecteur d’une satire politique. En effet, pourquoi se fatiguer à inventer des histoires situées hors du milieu du cinéma, puisque le cinéma et le monde, c’est pareil... Ce n’est pas que la vie ressemble aux films, mais elle ressemble de plus en plus à l’industrie du cinéma, qui a anticipé la taylorisation des activités de services. Ne vit-on pas à l’époque de l’entretien d’embauche, de l’« essai », de l’injonction à « s’épanouir » dans son travail ? Ne sommes-nous pas sommés, désormais même au travail, d’exprimer ce que l’on "est vraiment", alors que par ailleurs la division du travail en « tâches » fait de nous des « agents » incapables de maîtriser l’ensemble, et donc aisément remplaçables ? Casting : le mot signifie aussi « couler quelque chose dans un moule ». Lynch ironise sur ce système qui prétend récompenser le talent, l’ambition, et s’emploie en réalité à briser les caractères. Il le montre gouverné par l'arbitraire le plus total : on verra plus tard que la seule audition montrée dans le film est un canulard, et qu’à l’inverse, le choix de « la fille » est fait par une mystérieuse puissance dont tous les « hommes de pouvoir » du film ne sont que les relais apeurés. Ce choix sans critères semble n’avoir pour objectif que d’habituer tout le monde à l’idée d’un pouvoir pur, irrationnel, et de priver ceux qui y sont soumis de toute possibilité d’anticiper ses arrêts.

Ses techniques de narration hallucinée ont peut-être pour origine le goût de Lynch pour les mondes intérieurs, l’association d’idée, le refus de distinguer entre le rêve, le fantasme et le cauchemar. Mais ces décrochages soudains d’une histoire à une autre, ces substitutions de personnages, cette co-présence de mondes parallèles ou de moments qui auraient dû se succéder finissent aussi par produire une dépersonnalisation des personnages féminins, leur mise en série dans un vaste système d’exploitation où il s’agit de tirer ce que l’on peut d’une comédienne novice, de lui faire toucher du doigt la réussite pour la recracher aussitôt et la remplacer par une autre.

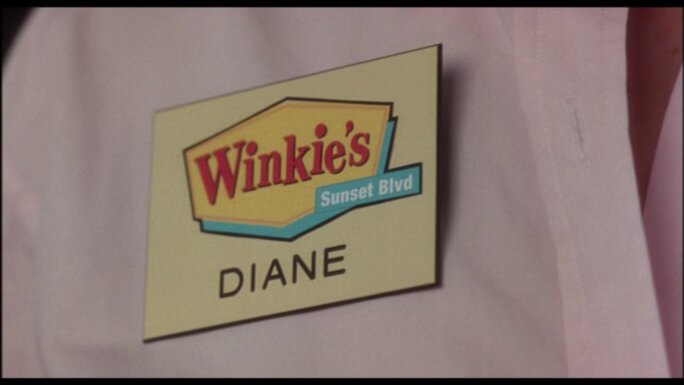

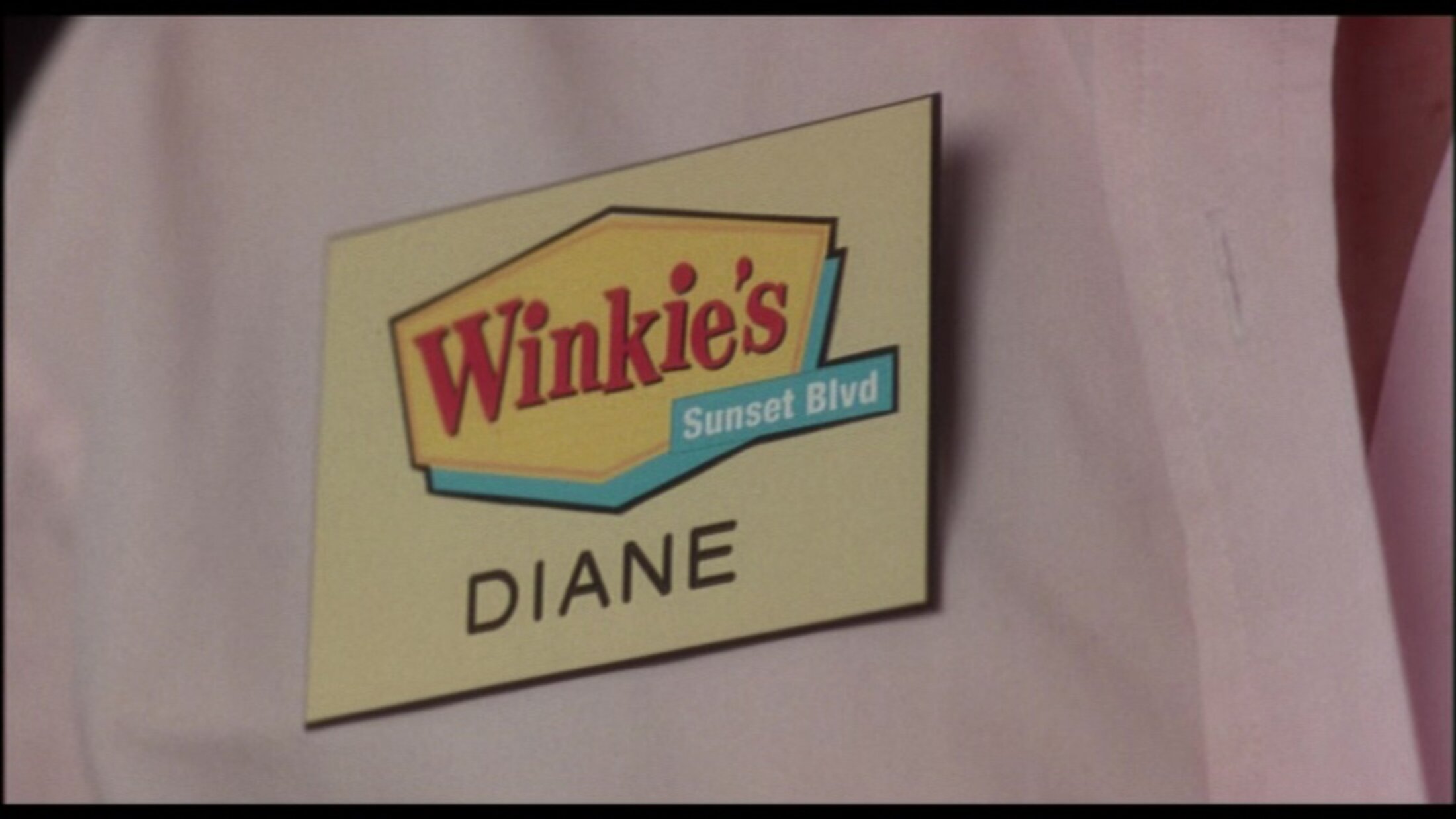

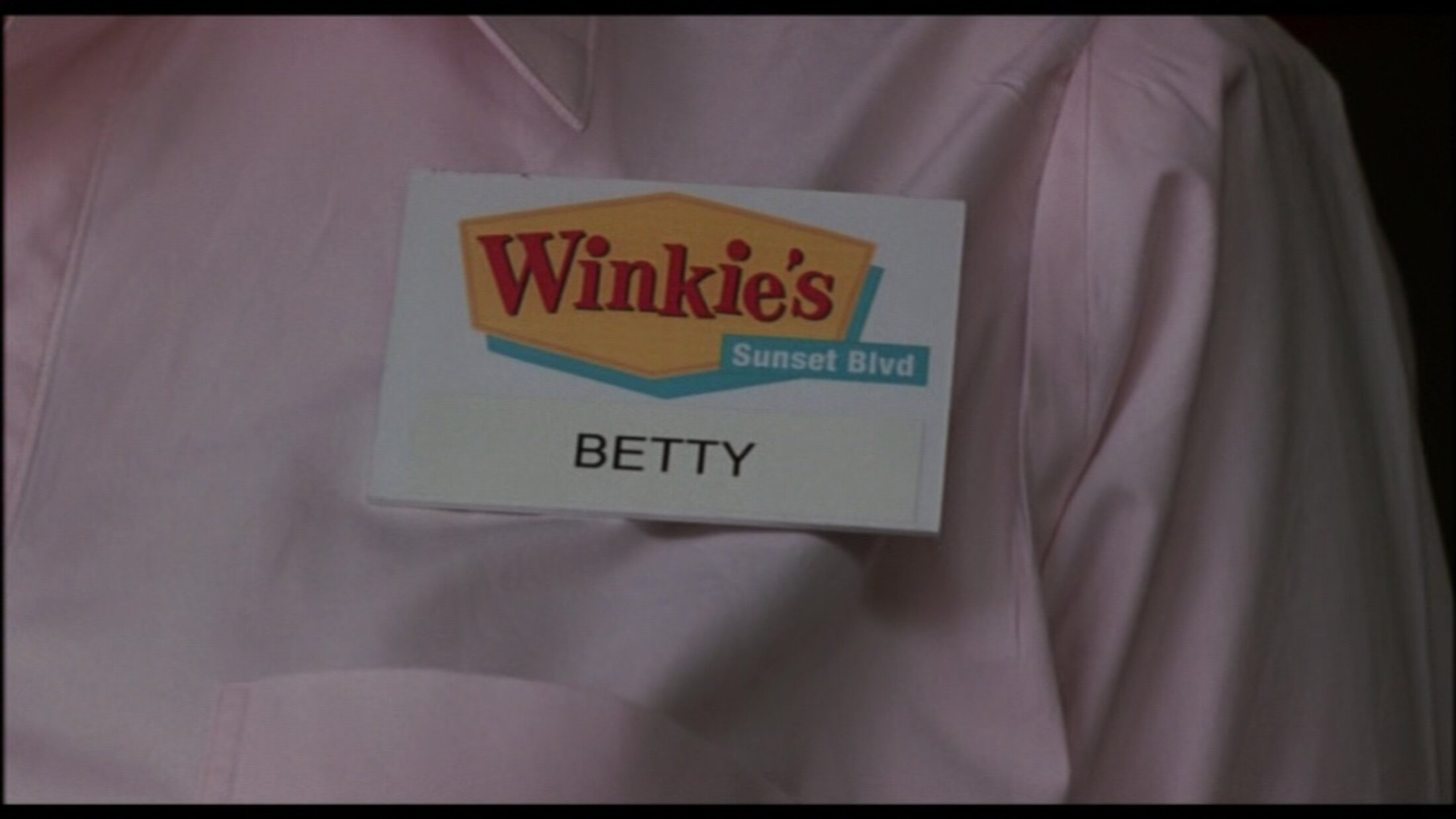

Dès le début de son histoire, Betty se trouve comme dédoublée : une belle brune, Rita, squatte déjà l'appartement où elle s’installe. Betty noue avec Rita une complicité provisoire, fondée sur leur commune ignorance : l’une ne sait pas encore ce qui l’attend à Hollywood, l’autre, frappée d’amnésie après un accident, a tout oublié de ce qu’elle y a déjà vécu. Bientôt apparaîtra le nom d’une troisième femme, Diane Selwyn, dont Rita et Betty retrouvent le corps en décomposition dans une résidence de style hispano-mexicain qui ressemble en tout point à la leur. Deux devient trois, comme les trois étapes du trajet qui mène toute jeune comédienne de l’espoir à la déchéance. Dans la dernière partie, le mécanisme s’emballe. Betty, subitement devenue Diane, se retrouve amante et actrice rejetée, comme si elle était passée directement des débuts prometteurs à l’échec sans avoir connu le succès. Rita n'est plus l'actrice vulnérable et amnésique, mais la célèbre Camilla Rhodes, dont l'ascension s'appuie sur un mariage avec un jeune cinéaste à la mode. Enfin, quand Betty devenue Diane commandite à un voyou le meurtre de Rita devenue Camilla dans un diner, un gros plan sur le badge d'une serveuse nommée Betty nous rappelle que plus tôt, on a déjà vu la même serveuse sous le nom de Diane...

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

S'il y a un mystère à percer, plus tard, dans la scène énigmatique au club Silencio, c'est peut-être celui-là : quand les deux héroïnes, à présent toutes les deux blondes et proches de la fusion complète, y pénètrent, c’est pour faire l’expérience troublante d’une chanson qui continue même quand la chanteuse dont on croyait entendre la voix tombe par terre, évanouie. Jamais la réalité du play-back, ni la présence d'un pied de micro inutile, n’ont été aussi inquiétantes. Dans un dernier retournement, Lynch montre qu'on peut encore transformer en spectacle l’interchangeabilité de ceux qui sont pourtant censés faire un spectacle de leur intimité.

Mais à qui profite le crime ? A revoir la scène centrale de l’audition, on sent bien que l’explication par la domination masculine ne tient pas la route. Ce n’est que superficiellement que Betty a été piégée par des hommes. D’abord, ils semblent plus gâteux et ridicules que vieux dégueulasses. Le producteur, habillé comme un grand-père, parle aux gens en leur tenant les deux mains et avec le ton qu’on emploie pour s’adresser à un enfant de cinq ans. Le réalisateur, le regard vide, profère avec une fausse intensité des formules foireuses de cinéaste « qui aime les acteurs », résidus fantomatiques de l’époque où il y croyait : “Alors ne jouez pas pour de vrai… avant que ça ne devienne vrai”. Le vieil acteur, lui, s’avère immédiatement lubrique : “Hé Woody, j’ai bien envie de la jouer collés-serrés, comme j’ai fait avec l’autre fille… La brune là… Comment elle s’appelait déjà?”. Mais même si l’un n'exclut pas l’autre, il fait moins peur que pitié.

La fin de la séquence confirme que les hommes sont des marionnettes. Une fois dans le couloir, raccompagnant Betty, la directrice de casting et sa secrétaire poussent un soupir de soulagement : l’audition qui vient de se terminer, une épreuve pour elles, était mise en scène et organisée dans le seul but de faire croire à un cinéaste fini qu’il allait encore tourner un film. Cette inversion soudaine du rapport de force, on l’avait pressentie quand les deux femmes s’échangeaient des regards atterrés en écoutant les propos insipides du producteur et du cinéaste. Il n’empêche que cette révélation a de quoi troubler Betty : non seulement elle n’enlève rien à la violence de ce qu’elle a subi, mais elle y ajoute la certitude de l’avoir subi inutilement : l’audition ne débouchera sur aucun rôle. Enfin, au lieu de la solidarité féminine qu’elle était en droit d’espérer en sortant du bureau, elle découvre qu’elle s’est fait avoir par des hommes qui étaient en train de se faire avoir par des femmes.

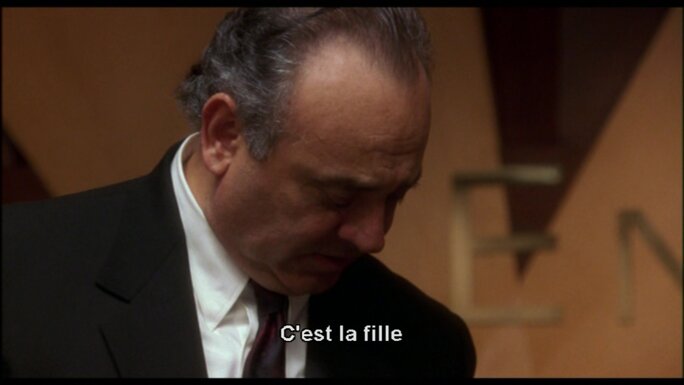

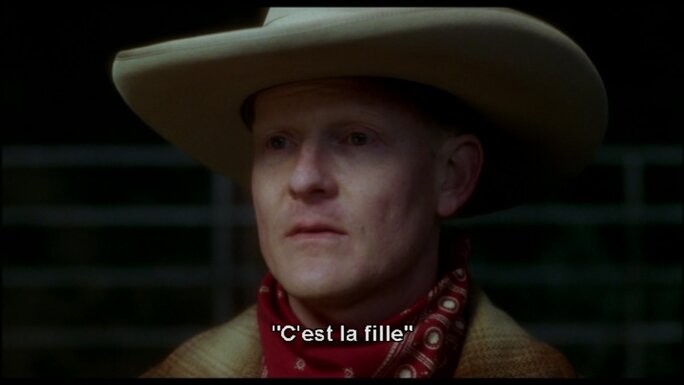

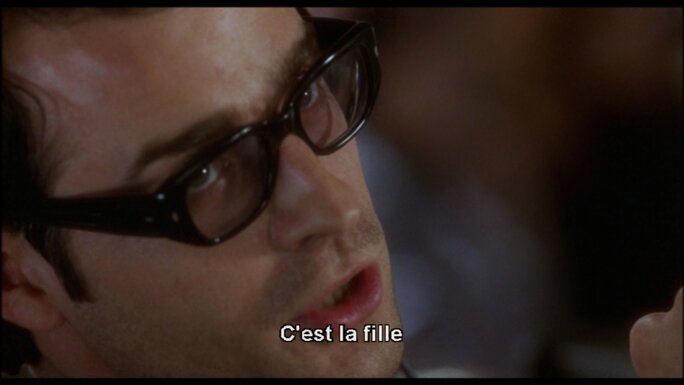

Certes ce sont bien des hommes qui contrôlent la production du film dont il est question dans l’autre strate du film. Mais ils semblent eux-mêmes soumis à quelque chose qui les dépasse. Le jeune cinéaste Adam Kesheret est un mélange de Jim Jarmush et de David Lynch jeune au look travaillé de cinéaste indépendant new yorkais fraîchement recruté par Hollywood. Quand on veut lui imposer l’actrice principale de son film (c’est le point de jonction avec l’histoire de Betty), il fait un peu l’artiste intraitable qui défend sa liberté, mais finalement se soumet. Cependant, plus qu’au pouvoir des hommes on a affaire à des intimidations en cascade. La marge de manœuvre de chacun (agent, producteur, financiers) se limite au droit de proférer une phrase, à la fois ordre, oracle, et preuve manifeste qu’on n'a pas de raisons à donner : « This is the girl. » C’est ce qu’on voit dans la scène qui réunit dans un bureau Kescheret, son agent, ses deux producteurs et deux « financiers », les frères Castigliani. Elle est typique de ce qu’on pourrait appeler le style horiffico-burlesque de Lynch. Toute la tension entre les personnages finit par se concentrer sur une tasse de café apportée à l’un des deux frères, dont on comprend qu’il a par le passé recraché tous les expressos qu’on lui a proposés. Cette fois encore, il vomit le liquide noirâtre dans un mouchoir blanc, événement qui met le feu aux poudres entre toutes les parties présentes. Le coup du café permet d’éviter un dialogue fastidieux, mais il manifeste surtout comme une évidence l’absence de rapport entre le choix de l’actrice et une quelconque nécessité artistique, la soumission complète de l’artiste au producteur, des producteurs aux financiers, et des financiers à une sensation désagréable dans la bouche...

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Cependant, même les frères Castigliani ne sont que des intermédiaires. Il y a derrière eux, ou à côté, ou au-dessus, toute une série de vieux messieurs dont on a du mal à comprendre les fonctions ; et même un cow-boy livide, glabre, rencontré la nuit dans un corral désert, signe que même la bonne vieille morale des pionniers est impliquée. On croit avoir trouvé le point de fuite de l'ensemble en la personne de « monsieur Roque », un être difforme immobile dans son fauteuil, à qui on s’adresse derrière une cloison de verre. Interprété par l’acteur qui parlait à l’envers dans la Black Lodge de Twin Peaks, l’épicentre du Mal, et dans un décor similaire de rideaux rouges et de moquette, monsieur Roque a-t-il été le premier à prononcé LA phrase ? Pas sûr. Et même si c’était le cas, son corps tellement endommagé et la voix qui semble sortir du micro avant de sortir de sa bouche, tout cela fait de lui aussi un pantin. Ce n’est pas par hasard que cette « salle de contrôle » reproduit celle du Testament du docteur Mabuse : dans le film de Fritz Lang sorti en 1933, déjà, elle était fausse, un pur décor pour faire croire à l’existence d’un pouvoir central. Dans ce deuxième volet des exploits criminels du « super-cerveau » Mabuse, le Mal se confondait avec les moyens de télécommunications (du téléphone à la télépathie), rendant presqu’indifférente la question de son origine. Dans une courte séquence de Mulholland Drive qui évoque ces films des années 20 et 30 à la fois extasiés et effrayés devant la technique, Mr Roque, muni d’un micro-oreillettes, adresse un court message à son interlocuteur, installé dans un bureau luxueux et dont on ne voit que la nuque épaisse; celui-ci fait sonner ailleurs un autre téléphone décroché par un avant-bras non-identifié. Comme le pouvoir de déclencher des attentats et de propager le chaos social chez Lang, le pouvoir de choisir les femmes pour l’écran se dissout dans un vaste support technique, aussi efficace pour diffuser l’information qu’impropre à lui donner la moindre signification : « This is the girl ».

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Cette piste tendrait à accréditer la thèse du complot. Elle s'effondre d'elle-même, non pas parce qu'il n'y a pas de complot, mais parce qu'il y en a tellement qu'on aurait bien du mal à en choisir un. Car derrière (ou à côté de) ce réseau d’hommes, et derrière la pseudo-salle de contrôle, il y a encore d’autres personnages et un autre lieu, le plus banal qui soit : le diner Winkie’s où, au début du film, un homme épuisé par un cauchemar avait demandé à un ami de l’accompagner dans l’arrière-cour, pour vérifier la présence du monstre qu’il avait vu en rêve. Au coin d'un mur apparaît furtivement le visage noirci d'un être effrayant dont on peut tout dire... sauf s'il s'agit d’un homme ou d’une femme. Le jeune homme s’effondre, mort. Le clochard-sorcier-animal-homme-femme réapparaîtra à la fin, dans un coin de rue sombre et encombré de poubelles de Sunset Boulevard, manipulant la boîte bleue dans laquelle Betty et Rita avaient cru trouver une réponse à leurs questions. Mais lui non plus n'a pas l'air d'y comprendre grand-chose.

Il s’agit donc moins d'un complot que d'envoûtement et de magie noire. Ou alors, s’il y a complot, il faut en chercher les responsables hors du film. En fournissant au spectateur de quoi satisfaire pleinement ses désirs contradictoires (voir un thriller, une comédie, un film fantastique, une démystification d’Hollywood qui renforce le mythe, des scènes de violence entre hommes et d’amour entre femmes), Lynch identifie peut-être la plus efficace et la mieux cachée des conspirations, celle à laquelle chacun de nous participe à son insu. Un immense réseau d'individus au-dessus de tout soupçon qui ne se connaissent pas et qui, même rassemblés dans la même salle, ne se voient pas. Parce qu'ils ont les yeux fixés sur l’écran.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15