Agrandissement : Illustration 1

Le dimanche 26 juin 2011, le grand écrivain Aharon Appelfeld, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, prix Médicis étranger en 2004, était invité par la communauté juive de Toulouse à l'Espace du Judaïsme à l'occasion de la sortie de son livre Le garçon qui voulait dormir. Je m'y rends : ne connaissant pas les lieux, apercevant dans la rue un juif orthodoxe, vêtu de noir, grand chapeau et longue barbe, je le suis. Il entre dans l’Espace du Judaïsme, que je n’aurais peut-être pas trouvé seul. A peine suis-je entré que ce même homme s’approche de moi, me sert la main, et me demande si je suis bien "celui qui doit intervenir". Apparemment, il y a des cérémonies religieuses à certains étages, où un "intervenant" devait être attendu.

La salle Jérusalem se remplit. L’assistance semble composée de juifs toulousains (certains aideront la traductrice à traduire l’hébreu prononcé par Aharon Appelfeld). Avant la conférence, l’ambiance est bon enfant : humour, rencontres amicales, commentaires sur des absents.

Aharon Appelfeld répond aux questions de Maurice Lagussy, de Radio Kol Aviv. L'écrivain reconnaît qu’il est plus un auteur de l’amour que de la Shoah : "l’amour c’est croire que tout n’est pas mauvais". Il veille à ne pas être affublé de qualificatifs inadaptés à sa démarche : il se dit ni "mystique", ni "spirituel". "La mystique, c’est faire un système de tous les secrets qui nous entourent, qui sont bien là, mais je n’en fais pas un système". "La prière ce n’est pas la mystique : c’est un besoin de l’âme". "L’homme est une combine entre le spirituel et le corps. Il n’y a pas de séparation entre les deux. Je parle de ce qui est humain". Il récuse tout symbolisme, toute morale, toute politique. "Je m’occupe des gens, et des relations entre eux". "La littérature c’est la tension entre le particulier et le général". Depuis l’âge de 13 ans et demi, l’hébreu est sa langue. Une jeune femme lit des extraits, en hébreu, de son livre Le garçon qui voulait dormir. Il ignore si les traductions reprennent bien la musique de son écriture. Il est traduit dans 34 langues : il est heureux de ne pas les comprendre. Sous les rires de la salle, il déclare qu’il envisage de se mettre petit à petit au français.

"Histoire d’une vie" ou souvenirs de sensations fortes

L’auteur, né en 1932, vivait avec sa famille en Bucovine annexée par la Roumanie, dans une zone qui deviendra ukrainienne après la seconde guerre mondiale. Il raconte dans Histoire d'une vie sa condition d’enfant déporté avec son père dans un camp à l’âge de huit ans, après que sa mère ait été assassinée par les Nazis. Il parvint à fuir de ce camp et à se réfugier dans les forêts ukrainiennes où il resta durant trois ans (il sera hébergé un temps par une jeune femme prostituée qui finira par le chasser). Ensuite, il travaille chez un vieux paysan aveugle, pas moins cruel que les autres.

Ses plus anciens souvenirs remontent à l’âge de quatre ans, quand il allait avec ses parents en vacances dans les Carpates. Ses parents tentèrent en 1938 de rejoindre l’Amérique, en vain, bien qu’ayant des parents, des amis en Uruguay, au Chili. Des habitués de la maison s’éloignèrent et devinrent des ennemis. Il évoque ceux parmi les Juifs qui gardaient confiance, persuadés qu’Hitler n’était pas si puissant que ça et que l’Allemagne redeviendrait comme avant. Sa famille était assimilée, "sans la moindre trace de foi religieuse". Les rapports étaient délicats, fondés sur la raison. La religion instituée paraissait vulgaire et faussée. Ses parents se considéraient "comme faisant partie intégrante de l’intelligentsia européenne". Son père était un industriel intégré à la bourgeoisie. Son grand-père respectait ce mode de vie sans religion. Les termes de la foi passaient pour de la magie. Pendant la guerre, il confondait Dieu avec ses parents, persuadé ainsi qu’il les retrouverait.

Il décrit un camp de travail (Kaltchund) où étaient fabriquées des munitions. Un jour, arriva un convoi d’enfants. Le chef du camp les envoya, déshabillés, dans l’enclos des chiens-loups, où ils furent dévorés. Deux enfants furent épargnés, ils caressaient les loups. Mais ceux-ci furent affamés et finirent par dévorer les enfants auxquels ils commençaient pourtant à s’habituer. Les prisonniers, dont Aharon Appelfeld, protégèrent un enfant qui s’était enfui de l’enclos. Mais il mourut du fait de ses blessures. Quand les Russes libérèrent le camp, il y avait encore deux enfants dans l’enclos. Ils étaient incapables de parler. Les enquêteurs ne voulaient pas croire les prisonniers qui racontaient ce qu’était cet enclos.

Après la libération du camp, au cours du voyage d’Ukraine en Italie, les survivants et rescapés furent agressés tout au long de la route. Il y avait des pervers qui s’en prenaient aux enfants. "Ils séduisaient les enfants, abusaient d’eux puis les abandonnaient. Les enfants meurtris ne se plaignaient pas, ils ne pleuraient pas." Cela restait un secret. Plus tard, à l’Université, en Israël, il rencontra un jeune de son âge. Il compris qu’il avait, comme lui, vécu cet enfer. Mais ils gardèrent leurs distances, le secret étant trop lourd.

Il ne prétend pas rédiger un récit linéaire. Il s’agit d’impressions, de souvenirs de sensations. "Je dis : « Je ne me souviens pas », et c’est la stricte vérité. Ce qui s’est gravé en moi de ces années-là, ce sont principalement des sensations physiques très fortes. Le besoin de manger du pain. Aujourd’hui encore je me réveille la nuit. Des rêves de faim et de soif se répètent chaque semaine. Je mange comme seuls mangent ceux qui ont eu faim un jour, avec un appétit étrange".

Il parle de la "légende intime". Selon lui, les souvenirs se sont inscrits plus fortement dans les cellules du corps que dans la mémoire. Il ne se souvient pas mais une simple odeur, un bruit le ramènent au camp. La mémoire pour un adulte est ordonnée. Pour un enfant, la mémoire est "un réservoir qui ne se vide jamais". "Ce n’est pas une mémoire chronologique mais une mémoire abondante et changeante". C’est à partir des sensations qu’il "brode la légende".

"Durant mes errances dans les champs et les forêts, j’ai appris à préférer la forêt au champ ouvert, l’écurie à la maison, le porteur d’une tare aux hommes sains, les hommes chassés de leur village aux soi-disant honnêtes propriétaires".

La parole, dans de telles conditions, étaient inutiles : dans le ghetto ou dans le camp, "seuls les gens devenus fous parlaient, expliquaient, tentaient de convaincre. Les gens sains d’esprit ne parlaient pas".

"La vieille règle selon laquelle un homme est jugé d’après ses actes prit tout son sens pendant la guerre. Au temps du ghetto et des camps, j’ai vu des gens cultivés, et parmi eux des médecins et des avocats réputés, prêts à tuer pour un morceau de pain. J’ai vu aussi des êtres qui savaient renoncer, donner, agir avec abnégation et mourir sans peiner quiconque". "Les généreux m’ont transmis la chaleur de leur générosité, et lorsque je me souviens d’eux, la honte de ne pas posséder une once de leurs qualités m’enveloppe".

"Pendant la guerre nous avons vu la valeur des idéologies. Des communistes qui avaient prôné l’égalité et l’amour de l’homme sur les places publiques devenaient dans un moment de détresse des bêtes humaines. Mais il y avait aussi des communistes chez qui la foi en l’homme était très pure, et ils ressemblaient à des hommes pieux. Tous leurs actes n’étaient que dévouement de l’âme. Cette règle s’appliquait également, me semble-t-il, aux gens pieux. Il y avait des pratiquants que la guerre avait transformés en matérialistes et en égoïstes, et d’autres qui apportaient la lumière par leurs bonnes actions".

A son arrivée en Israël, en 1946, il est incapable de former des phrases. Il aligne des mots. "Sans langue, tout n’est que chaos, confusion et peurs infondées. A cette époque, la plupart des enfants autour de moi bégayaient, parlaient trop fort ou avalaient les mots". Et pourtant, les années 1946-1950 furent "des années très bavardes". Tout le monde parlait, sauf lui et quelques autres.

Agrandissement : Illustration 3

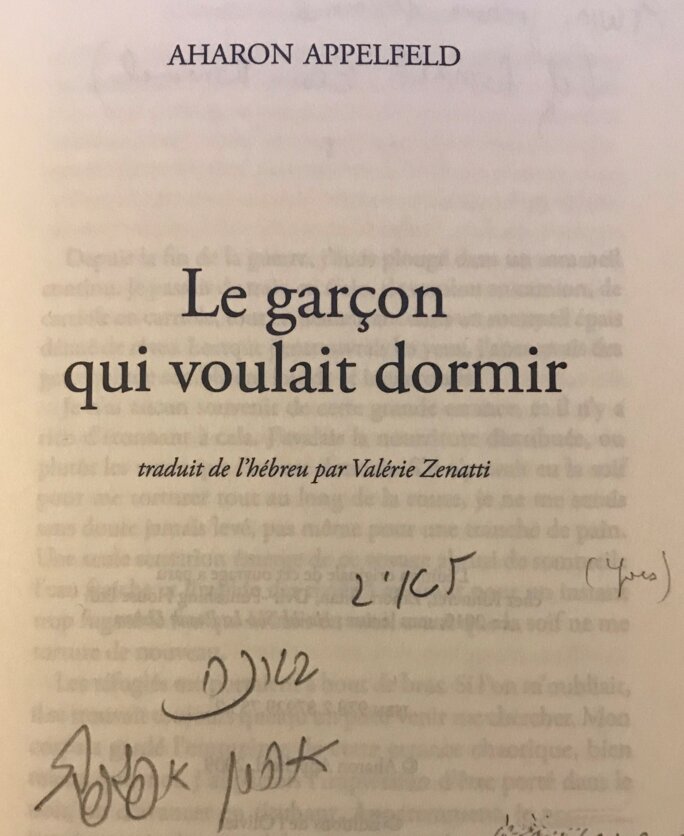

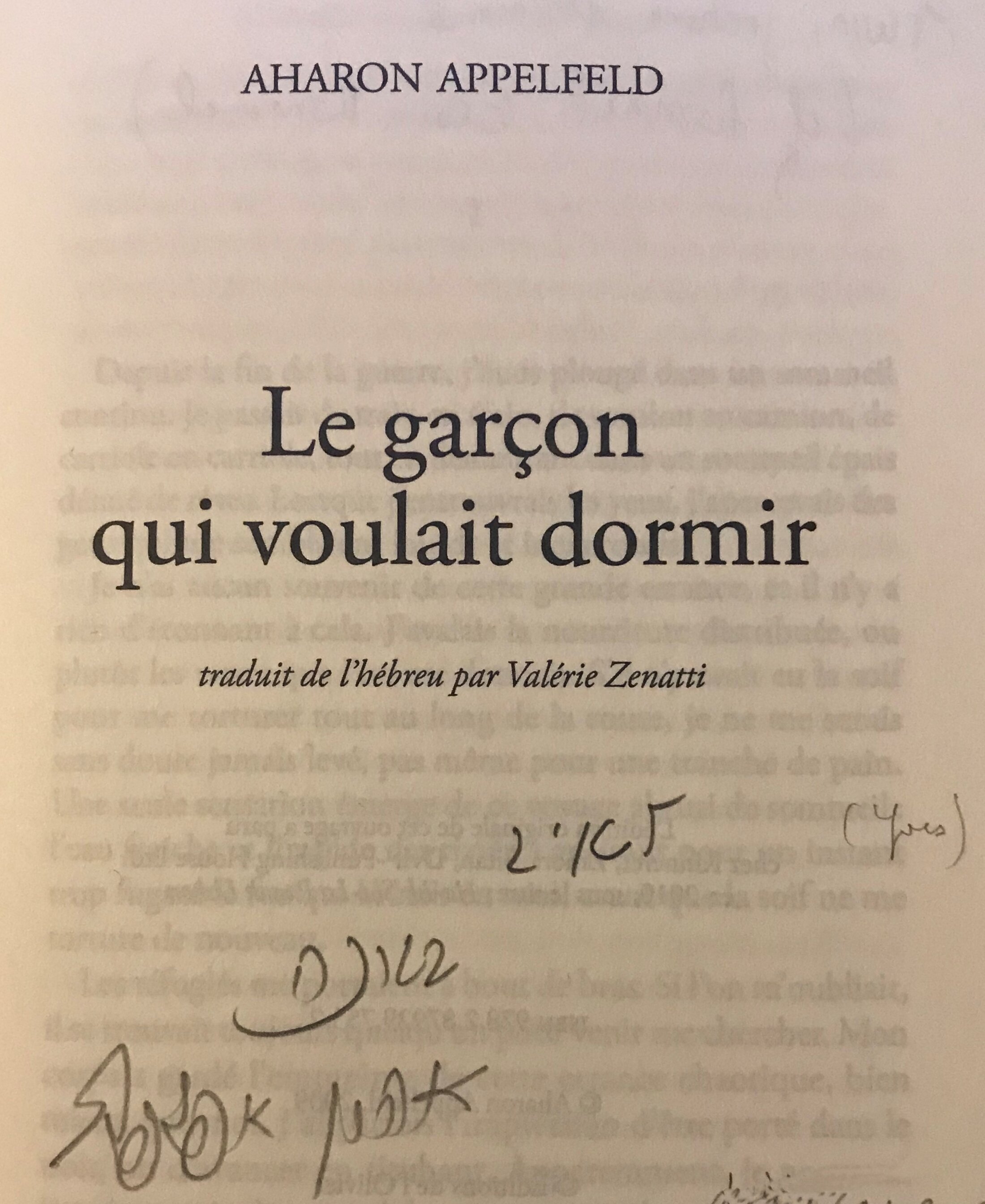

Les langues foisonnaient : on parlait un peu français, slave et polonais, mais sa mère parlait allemand, qu'elle considérait alors comme la langue de la civilisation ! Sa grand-mère s'exprimait en yiddish, la domestique en ruthène. La langue de la Bucovine annexée était le roumain. "Les quatre langues n’en formaient plus qu’une, riche en nuances, contrastée, satirique et pleine d’humour". Lorsqu'il rejoint Israël à 14 ans, en 1946, on l'oblige à apprendre et à parler l'hébreu (c'est dans cette langue qu'il me dédicace son livre Le garçon qui voulait dormir). Il s'agit aussi pour lui de ne plus communiquer dans sa langue maternelle "devenue celle des assassins".

Sa mère, "comme beaucoup de mères juives", avait souhaité qu’il fasse de brillantes études. Et de constater que tous ces enfants perdus ont incroyablement réussi, sans qu'il puisse l’expliquer. Il recopie des pages de son journal écrit à partir de 1946 en ne corrigeant que les fautes : "seul celui qui a du mal à parler a besoin d’un journal". Les éditeurs le refusèrent parce qu’ils voulaient des descriptions et estimaient qu’on ne pouvait pas écrire de fiction sur la Shoah.

« Nous n’avons pas vu Dieu dans les camps mais nous y avons vu des justes ».

. éditions de l’Olivier/Le Seuil, 2004 (publié à Jérusalem en hébreu en 1999).

"Le garçon qui voulait dormir"

Ce livre reprend l'histoire d'Erwin (son prénom de naissance, prénom allemand, Rommel se prénommait Erwin), au sortir de la guerre. Il a perdu toute sa famille, et rejoint Israël. A la manière de Primo Levi dans ses descriptions des camps (Si c'est un homme), il ne cherche pas à édulcorer les comportements de ces réfugiés. Il décrit : pour monter sur le bateau, au milieu des ballots et des cartons, "nous étions obligés de jouer des coudes, comme tout le monde, mais nous étions repoussés par des réfugiés plus forts que nous." Cela lui rappelle le ghetto : "Chacun ne s'occupait que de soi, et le sentiment qu'ici aussi, comme dans le ghetto, seuls les plus forts et les plus violents survivraient planait sur nous". Le bateau affrontant une tempête est fortement secoué : "les plus violents n'avaient de pitié ni pour les vieux ni pour les enfants. L'équipage les suppliait en vain d'être plus charitables, mais leurs cris tombaient dans les oreilles de sourds". Puis c'est l'arraisonnement par les Britanniques et un nouveau camp entourés de barbelés en Palestine, à Atlit. Puis les débuts de l'État d'Israël et l'entraînement une nouvelle vie, dont l'apprentissage laborieux de l'hébreu.

Il approfondit dans ce livre un mode de narration qui flotte plus que jamais entre rêve et réalité, symbolisé par la prégnance de la métaphore du sommeil où s'expriment des sensations tout autant réelles que dans la vie consciente. Du coup, il se détache de tout ce à quoi il est confronté dans cette nouvelle vie en Israël : que ce soit les discours sionistes, religieux, ou communistes. Une manière d'être en exil dans ce pays : à moins qu'il s'agisse pour cet adolescent du kibboutz, faisant sans cesse des va-et-vient entre passé et présent, d'oublier que lors des combats sporadiques qu'il évoque en toile de fond de son récit, les adversaires sont des Palestiniens, jamais nommés.

. éditions de l'Olivier, 2011, et au Seuil Points (première publication : 2009)

. Aharon Appelfeld est décédé dans la nuit du 3 au 4 janvier.

. Voir l'article de Norbert Czarny, de la revue En attendant Nadeau, sur Mediapart : Aharon Appelfeld, l'enfant éternel

Agrandissement : Illustration 5

Billet n° 366

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200]