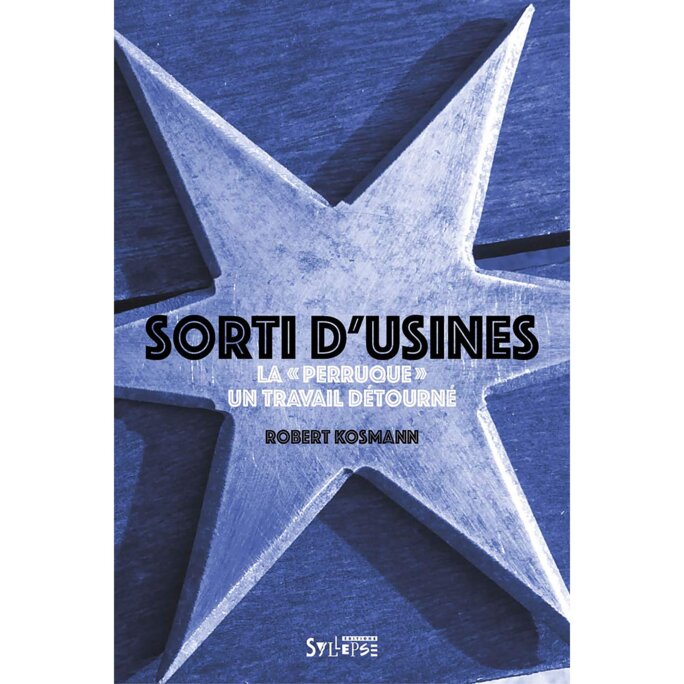

Depuis ma plus tendre enfance, j’ai entendu mon père parler de « perruque » : ouvrier tourneur à Saint-Etienne, dans une usine devenue filiale de Citroën, il la pratiquait peu mais ramenait quelques fois à la maison des pièces qu’il avait confectionnées sur son tour. En 2001, j’ai lu avec intérêt L’usine en « douce », le travail en « perruque » d’Etienne de Banville, chercheur au CRESAL à Saint-Etienne. Plus récemment, j’ai lu Sorti d’usines, la « perruque » un travail détourné : l’auteur Robert Kosmann est venu à Toulouse présenter son ouvrage, invité par l’Union Communiste Libertaire.

Agrandissement : Illustration 1

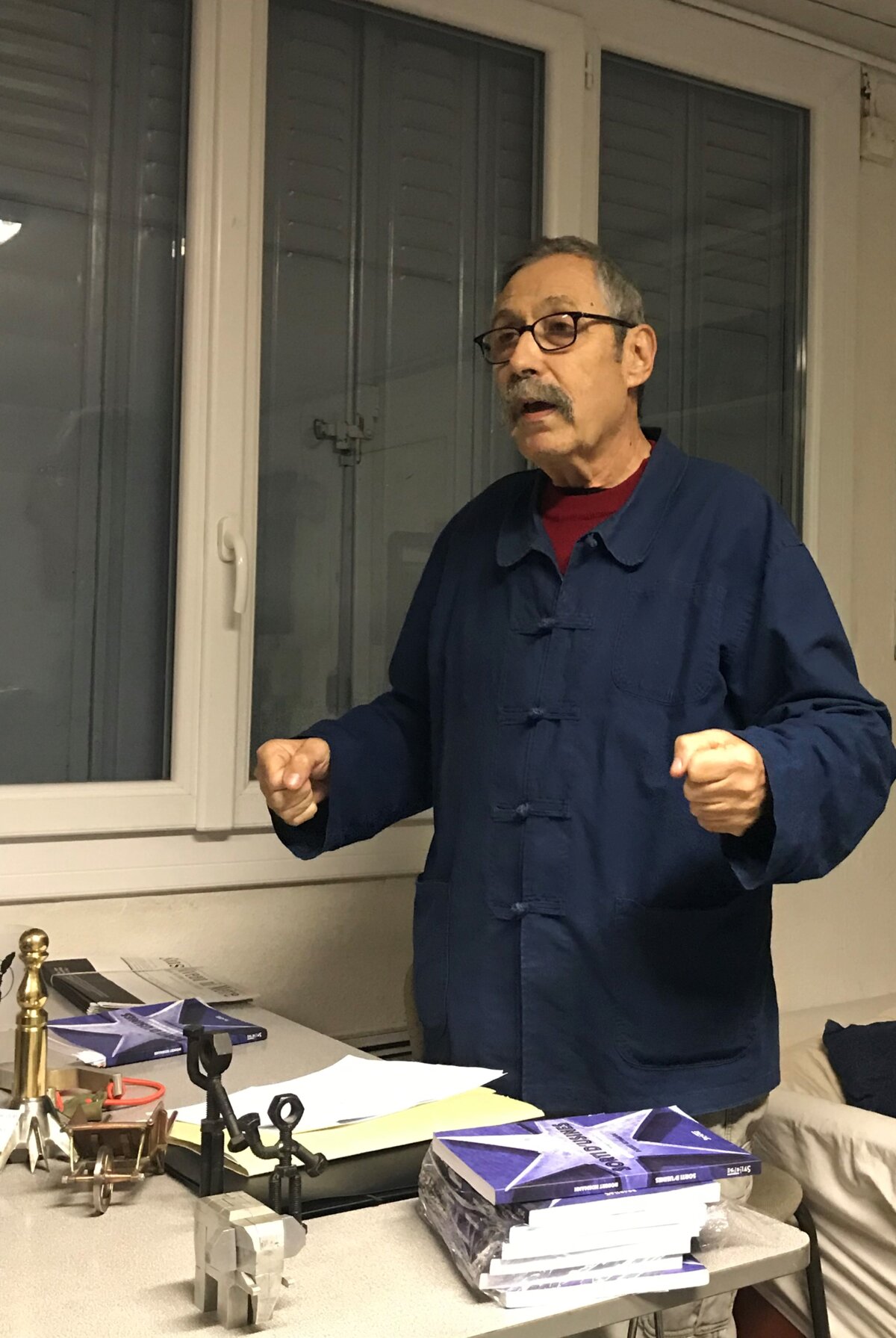

Robert Kosmann, après avoir été coursier dès l’âge de 15 ans, a été ouvrier spécialisé chez Renault, puis fraiseur : c’est alors qu’il a découvert la « perruque ». Après la fermeture de Billancourt, il est affecté à l’usine de Saint-Ouen d’où il est licencié en 1991. Chômeur, il poursuit des études d’histoire à Vincennes, est gardien de nuit puis passe et réussit le concours des impôts. Très vite, il est permanent syndical (Sud Solidaires) et est détaché pour créer la fédération métallurgie de Sud (dont 12 sections chez Renault). Après avoir cotisé 48 années, il prend sa retraite, collabore au dictionnaire du monde ouvrier, le Maitron, pour lequel il rédige une centaine de biographies, plus particulièrement celles d’anciens ouvriers de Renault.

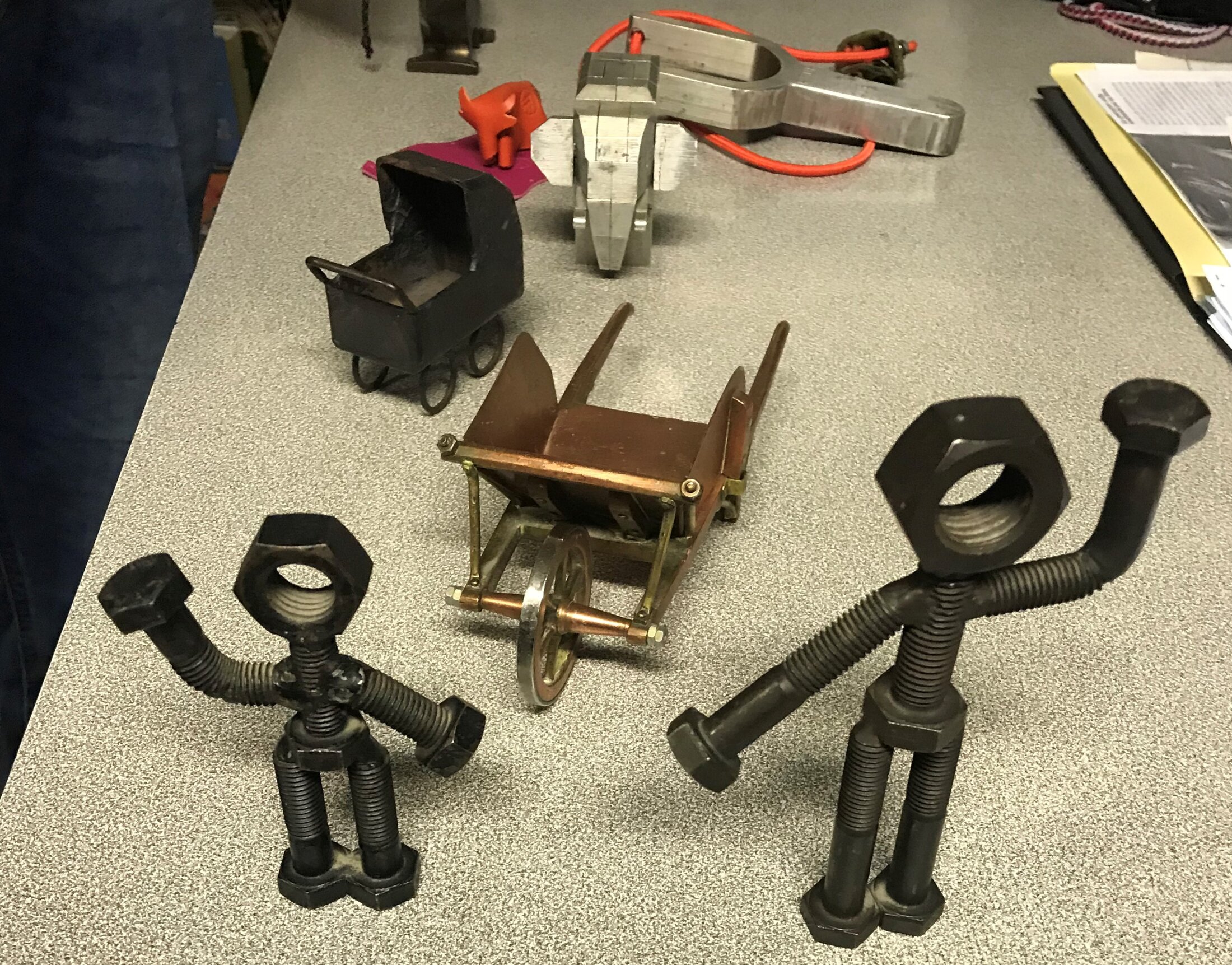

Il définit ainsi la perruque : « utilisation de matériaux et d’outils par un travailleur sur le lieu de l’entreprise pendant les heures de travail à visée personnelle ». Quant au mot lui-même, il viendrait du fait qu’il s’agit d’une pratique cachée. Les verriers parlent de « bousille », en Franche-Comté on dit la « bricole », ailleurs la « pinaille ». Elle est souvent utilitaire (bricolage), mais peut être créative. Elle est individuelle mais peut être collective, lorsque plusieurs métiers se complètent : soudeur, fraiseur… Elle peut être reproduite : un premier objet ayant eu du succès est alors dupliqué car plusieurs autres ouvriers le demandent.

Le fait qu’elle soit cachée rend son étude difficile. Les ouvriers eux-mêmes ne veulent pas en parler car la pratique est interdite par de nombreux règlements intérieurs, les patrons ne veulent pas que cela se répande (bien qu’un chercheur ait évalué à 28 % le nombre des ouvriers qui s’y consacrent).

Robert Kosmann insiste : la perruque n’est ni du vol, ni du sabotage, ni du travail au noir. Le vol existe en entreprise : cela va du vigile au patron (« tout le monde fauche ») mais la perruque c’est autre chose, c’est une pratique non monnayée. Si l’objet produit n’est pas revendu, ce n’est pas du travail au noir.

Agrandissement : Illustration 2

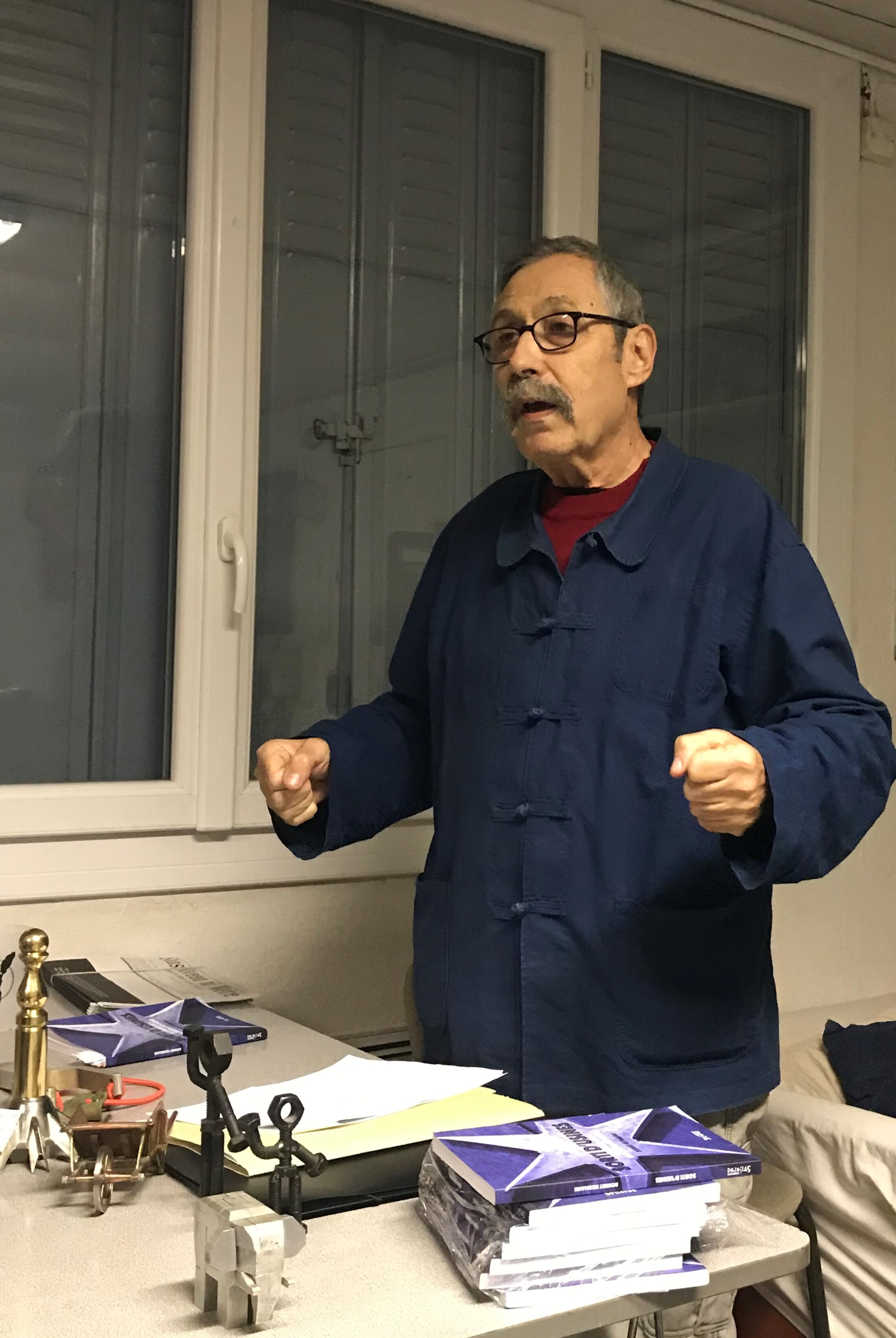

Il y a bien longtemps que des ouvriers, dans le cadre de leur emploi, travaillent, un peu, pour eux. C’était le cas des artisans de l’époque égyptienne : ils construisaient leur propre tombeau selon une qualité qui signifie qu’ils utilisaient les outils et produits servant pour les tombeaux de leurs maîtres, les pharaons. La pratique de la perruque a été officiellement connue depuis que Colbert, par une ordonnance de 1674, a interdit aux ouvriers des arsenaux de la pratiquer. Denis Poulot (petit patron parisien qui décrit à sa manière le monde ouvrier dans Le Sublime ou le travailleur comme il est en 1870 et ce qu’il peut être, Paris, 1870, publié à l’origine sous la signature D.P., ouvrage réédité par Maspero en 1980) la définit ainsi : « faire une perruque, c’est faire un outil pour soi ». Il cite un ouvrier qui lui confie que lui et ses camarades sont obligés de faire leurs outils eux-mêmes en perruque (en douce donc), au lieu que le patron ne les fournisse à moindre coût. Fernand Rude, dans C’est nous les canuts (Maspero, 1977), évoque la plainte des fabricants de tissus qui accusaient les ouvriers de voler des pièces de tissus : on appelait cela le piquage d’once. Ce n’était pas de la perruque à proprement parler, car même si ces vols étaient de faible ampleur, il s’agissait vraiment pour l’ouvrier de tenter d’améliorer son salaire en revendant les produits ainsi dérobés.

La liste des usines connues où la pratique a été relevée est longue : Renault, Air France (où furent fabriqués des décodeurs de Canal Plus), Alsthom, Snecma, RATP, et dans de nombreux métiers : que ce soient les régleurs de hautbois ou les égoutiers de la Ville de Paris. La nature des pièces est vraiment diverse : des barbecues, des cendriers, des couteaux, et outils divers.

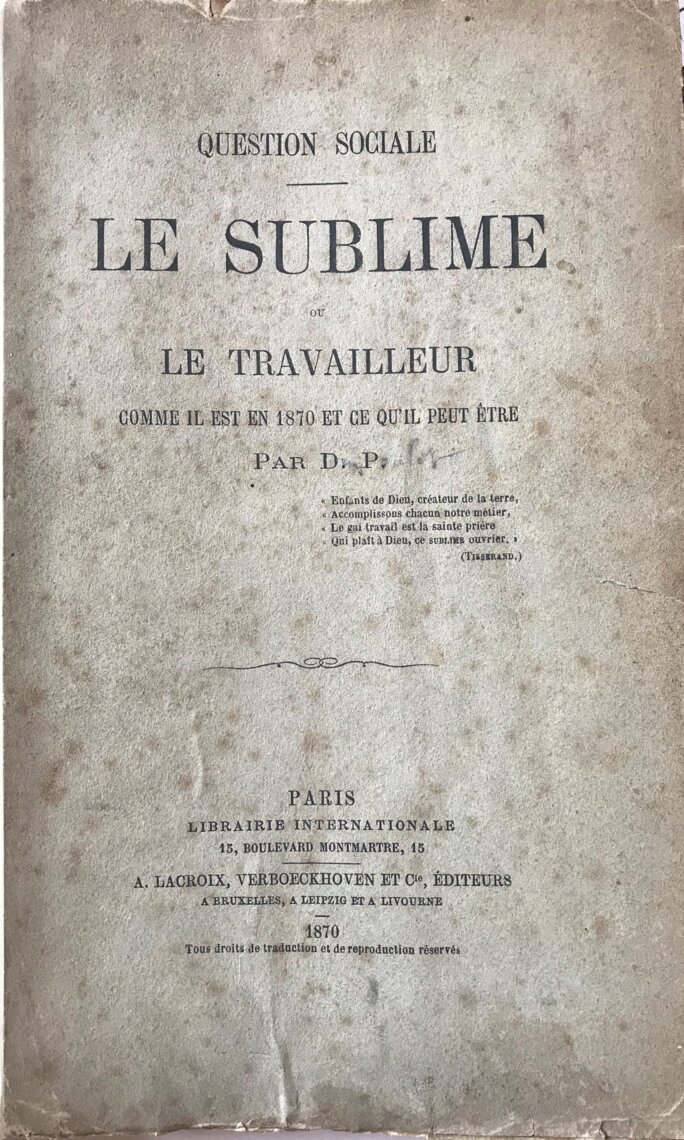

Si tous les règlements l’interdisent, c'est la preuve, a contrario, qu’elle existe bel et bien. Des ouvriers de Saint-Etienne, qui avaient réalisé des barbecues, ont été licenciés. Un militant d’extrême-gauche qui avait des objets issus de la perruque chez lui a été incarcéré. Robert Kosmann, qui l’a beaucoup pratiquée, a reçu une mise en garde. Le patronat est vigilant : lors d’une exposition d’objets à Saint-Etienne en 1997 par Etienne de Banville, le patronat (CNPF) a envoyé un huissier qui voulait, en vain, savoir qui était l’auteur de tel ou tel objet exposé ! Dix ans plus tard, dans la même ville, c’est le maire qui inaugurait en grandes pompes une exposition semblable. Le Medef a demandé l’interdiction d’une exposition au sein du Conseil Général de Seine-Saint-Denis qui n’a pas donné suite. Robert Kosmann a lui-même réalisé une petite pièce pour une planche à voile : le chef l’a menacé, tout l’atelier a débrayé et le patron est venu calmer le jeu.

Agrandissement : Illustration 3

Il s’agit donc d’une pratique illégale, mais le plus souvent tolérée. Les artisans ont souvent admis que les compagnons réalisent de petits travaux pour eux. Chez les verriers, en fin de journée, les patrons laissaient les fours allumés pendant une demi-heure pour que les ouvriers se confectionnent des lampes à pétrole. Des ouvriers et ouvrières (comme celles de Flins qui réalisaient des trousses en sky au vu et au su de tout le monde y compris des chefs) bénéficient parfois d’une mansuétude de la maîtrise, d’autant plus qu’elle en profite elle-même : soit parce qu’elle en fait, soit parce qu’elle sollicite les ouvriers pour son propre compte, soit tout simplement parce que cela crée un climat moins tendu, les ouvriers faisant de toute façon leur boulot. Des patrons ont même demandé à ce que des objets soient fabriqués ainsi pour les départs en retraite (quilles). Un ouvrier m’a confié que son employeur ne lui avait jamais facturé les quelques pièces qu’il avait emportées avec son accord.

« Il n’existe pas d’entreprises totalitaires », dit Robert Kosmann : les perruqueurs profitent des « interstices », car il y a toujours des temps morts, sans prendre réellement sur le temps de travail et sans perturber l’organisation du travail. Personne ne l’empêchera jamais : « la créativité c’est un bien humain ». Des sociologues, des anthropologues (y compris Levi-Strauss) ont travaillé sur le sujet, certains présentant la perruque comme une déviance : Robert Kosmann pense que c’est une erreur. De même, ont-ils parfois mis sur le même plan perruque et absentéisme et coulage : à tort.

A la question de savoir si cela n’a pas pour effet d’acheter la paix sociale, Robert Kosmann répond que cela n’empêche nullement de mener des luttes radicales. Il s’insurge contre le fait que les syndicats se voilent totalement la face avec la perruque : selon eux, « ça n’existe pas ». Peut-être craignent-ils que cela jette la suspicion sur les syndicats ? Ainsi aucun texte syndical ne l’évoque, or tous les militants syndicaux qu’il a connus en faisaient ou en bénéficiaient. Il a envoyé son livre à Philippe Martinez et à des syndicats CGT, mais il n’a eu aucun retour. Pourtant beaucoup d’ouvriers en font, que ce soit pour le bricolage ou pour réaliser des pièces exceptionnelles. Des ouvriers de chez Erka se sont fabriqué carrément des remorques (une centaine), un perruqueur s’est confectionné une moto Norton, au journal de La Voix du Nord les ouvriers des rotatives ont créé une locomotive qui fonctionne à l’eau et au charbon ! A Air France, un avion a été réalisé en perruque : il a fallu dix ans.

Agrandissement : Illustration 4

En 1976, un ouvrier de la General Motors de Detroit se serait confectionner une Cadillac en sortant patiemment les pièces une par une. Ainsi, la perruque existe aussi à l’internationale : en Grande-Bretagne, aux USA (où des ouvriers ont été condamnés). En Allemagne, on appelle la perruque eigensinn, ce qui signifie le sens de soi. A Gdansk, dans les chantiers navals, des ouvriers fabriquent… des crucifix ! En Russie aujourd’hui, les ouvriers se plaignent car ils parvenaient à faire de la perruque du temps du communisme mais plus aujourd’hui : on leur exige le paiement des matériaux. Dans le documentaire A l’ouest des rails (2003), le réalisateur chinois Wang Bing décrit un énorme complexe industriel en perte de vitesse et évoque la vie quotidienne des ouvriers et la perruque à la manière chinoise : lors d’une venue à Saint-Denis pour présenter son film, il avait confirmé que la pratique perdurait.

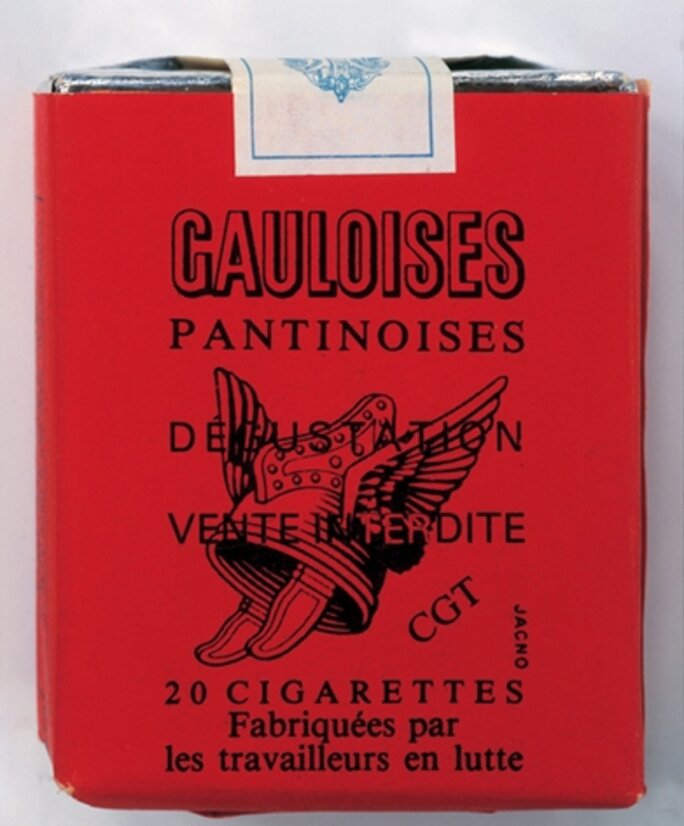

Il existe une perruque de grève (LIP : montres, lampes, assiettes décorées ; Bata : chaussures). Et aussi une perruque de lutte, comme ces ouvriers qui avaient fabriqué des plaques métalliques pour taper sur les flics lors de la venue d’un général américain à Paris. A Gijón, dans les Asturies, sur les chantiers navals, des ouvriers ont confectionné des guérites en tôle pour se protéger quand ils lançaient des mortiers d’artifice sur la police.

Il va de soi qu’avec la modernité, la perruque évolue. Des salariés travaillent parfois sur leur ordinateur pour leur compte. Ou des photocopies sont faites pour des besoins personnels. Mais là encore c’est complexe : Google autorise ses ingénieurs à passer 20 % de leur temps pour des recherches personnelles (dans l’espoir de découvertes qui bénéficieront à terme à l’entreprise).

Malgré le silence dans lequel la perruque a été tenue, le fait que les historiens l’ont plutôt négligée, il est possible que les choses changent : un manuel d’histoire chez Hachette consacre une page complète au phénomène, reproduisant des photos que Robert Kosmann avait vendues à l’éditeur. Jean-Luc Moulène a exposé 39 objets et vendu ses photos au centre de Beaubourg (dont un paquet de gauloises à 7500 €).

______

. L’usine en douce, Le travail en « perruque », par Etienne de Banville (éditions L’Harmattan, 2001), chercheur économiste au CNRS, au sein de l’équipe du CRESAL (sociologie) à Saint-Etienne. L’auteur était un collaborateur de mes amis Jacques Ion, le sociologue du travail social, mon ancien professeur de sociologie à l’école de service social de Saint-Chamond-Saint-Etienne, et André Micoud, sociologue, directeur de recherche au CNRS. De Banville dresse un inventaire des différents ouvrages évoquant, parfois succinctement, la perruque. Il cherche, sans y parvenir, l’étymologie de ce mot (l’un, sans doute erroné, constatant que faire la queue c’est escroquer quelqu’un, faire une perruque à quelqu’un serait le superlatif). Il cite plusieurs témoignages et reproduit quelques photos en noir et blanc.

Agrandissement : Illustration 6

. Sorti d’usines, La « perruque » un travail détourné, par Robert Kosmann (éditions Syllepse, 2018). Livre sans doute le plus complet sur le sujet, avec reproduction de photos en couleur de plusieurs objets. L’auteur fait un historique, décrit la réalité de cette pratique dans les usines, la position du patronat, des syndicats, sa présence dans le monde, la façon dont elle a été traitée par les historiens, chercheurs, écrivains. Et il livre une réflexion sur ce qu’elle est pour lui dans le rapport de classe avec le patronat, sans la mythifier.

. Le syndicat Solidaires a publié un article de Robert Kosmann intitulé Désobéissance à l’usine : la perruque ouvrière (21 octobre 2017).

. Alternative Libertaire a publié un article de P. Contesenne sur le sujet, lisible sur le site de l’Union Communiste Libertaire : ici.

Mon père, ce perruqueur !

Henri Faucoup (101 ans passés), mon père, a été en usine dès l’âge de 13 ans. Après un CAP de tourneur sur métaux, il a été ouvrier aux Aciéries de la Marine et d’Homécourt (futur Creusot-Loire, à Saint-Chamond), à l’arsenal de Toulon (usine de Saint-Tropez) puis à la SCEMM à Saint-Etienne (devenue filiale de Citroën, réalisant les machines-outils servant à fabriquer les voitures). Ouvrier hautement qualifié (qui n’était donc plus soumis à un temps alloué pour travailler une pièce), il travaillait plus précisément le bronze, qui nécessitait une grande précision, car, à la différence de l’acier, il ne peut être rectifié (étant mou et dur à la fois, il encrasserait les meules). Il était également spécialiste du travail sur le caoutchouc (pour confectionner des joints) qui demandait au tour une dextérité particulière qu’il tenait de son père, lui-même tourneur sur métaux, qui la lui avait enseignée.

Agrandissement : Illustration 7

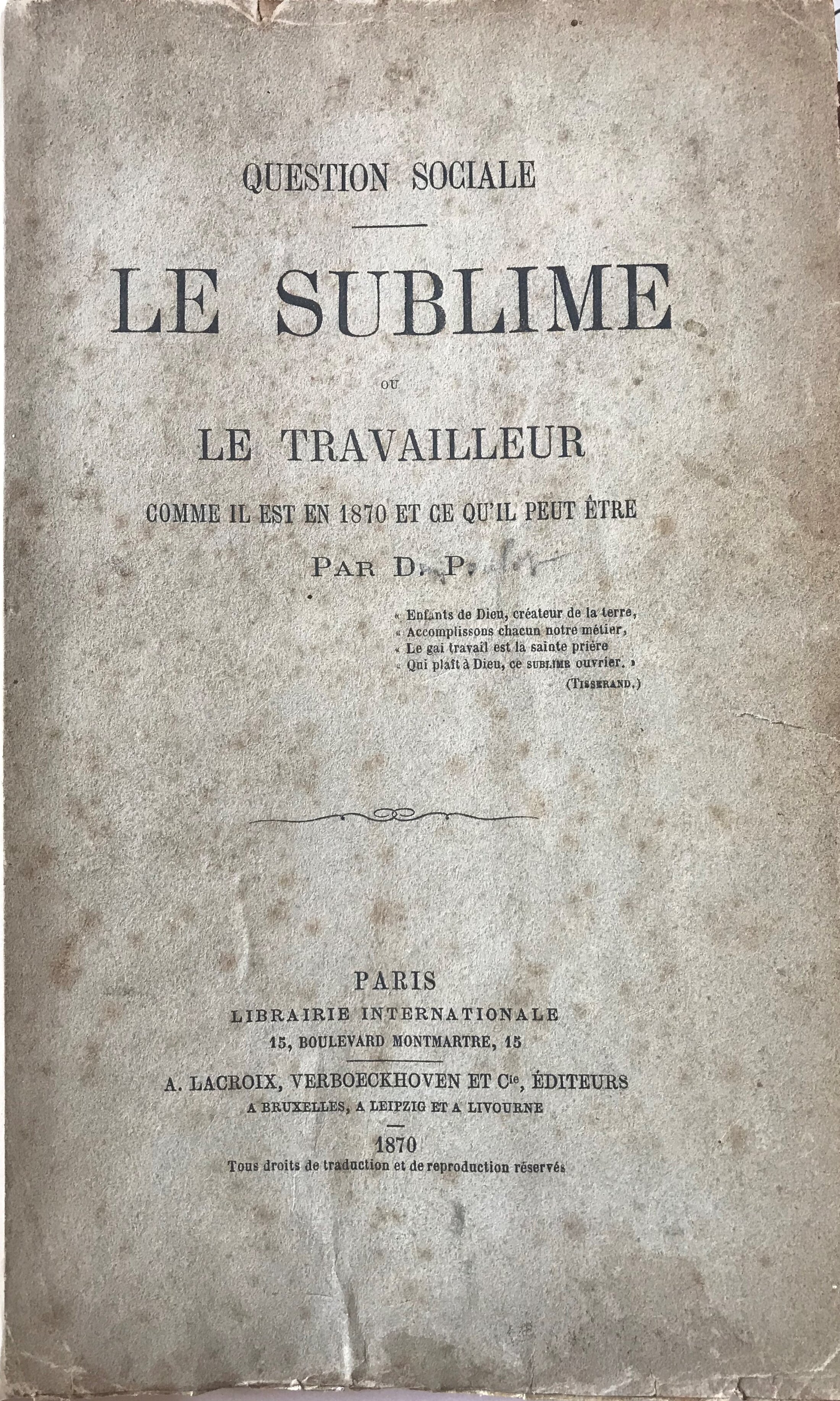

Je l’ai toujours entendu parler de la perruque : il ne la pratiquait que pour de menues pièces lorsqu’il avait à bricoler à la maison ou au jardin. Il avait cependant fabriqué (dans les années 60) un lampadaire, dont il avait ramené toutes les pièces de l’usine [photo]. Il me dit aujourd’hui qu’il avait le plus souvent l’autorisation de son chef : cependant pour sortir la tige de fer du lampadaire, il l’avait cachée dans son pantalon, marchant en traînant la jambe en passant devant les vigiles (j’ai recueilli d’autres témoignages racontant la même histoire de jambe raide).

Agrandissement : Illustration 8

Encore dans sa maison (la maison de mon enfance), des pommeaux d’une patère [photo] ont été faits en perruque (puis chromés ailleurs). Par contre, les plaques des serrures des portes (en laiton, chromées) ont été achetées à l’entreprise, ce qui montre qu’il pouvait y avoir une sorte d’accord entre l’employeur et le salarié. Une bague, sans doute en bronze, posée sur ces plaques pour recevoir la poignée est faite, elle, en perruque. En principe, les matériaux utilisés étaient récupérés dans des containeurs qui, à l’époque, partaient à la poubelle : pas toujours, car ces déchets n’étaient pas forcément de bonne qualité. Le principe de récupération (par l’entreprise) existait déjà puisque les copeaux de bronze n’étaient pas mélangés aux copeaux d’acier, pour être ensuite refondus.

Pour les ouvriers aux pièces, la perruque était effectuée sur le temps économisé pour réaliser une pièce (de ce fait, sans percevoir la prime prévue pour le temps gagné).

Billet n° 558 : Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique.

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup