Car il était ignoré ce massacre. Chaque année, jusqu'alors, on commémorait Charonne. En 1979, je découvre avec stupeur le massacre du 17 octobre 61 à la lecture des Porteurs de valises de Hamon et Rotman. Depuis près de 20 ans, aucun média n'en parlait jamais. Dans la revue franc-comtoise L'Estocade d'octobre 1980, sous ce titre, je publie alors un article, que je reproduis ici, dans lequel je décris comment la presse locale a couvert, et minimisé, l'événement tragique de 1961.

__________

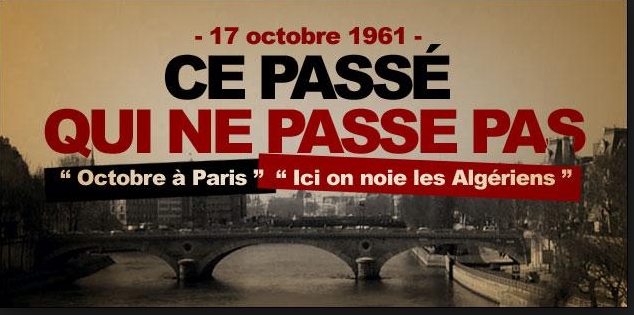

17 octobre 1961, le massacre ignoré

Ce soir-là, une pluie fine et continue tombe sur Paris. La guerre n'en finit pas de finir. De Gaulle, appelé au pouvoir pour garder l'Algérie propriété de la France, s'est résolu à l'indépendance : mais les rois aiment octroyer et non pas se voir imposer. Et même si le temps perdu est du sang versé, le Général-Président ne se soumettra pas à la volonté d'un peuple en armes.

Ils ont mis leurs habits du dimanche, et malgré la tristesse de l'heure, ils sont venus nombreux protester dans vingt quartiers de la capitale, contre ce communiqué du préfet de police qui entend interdire aux Algériens de sortir la nuit ou de circuler à plusieurs le jour. Le visage de type nord-africain servira d'étoile jaune aux policiers chargés de faire appliquer cette mesure infâme.

Ils sont 30 000, hommes, femmes et enfants. Ils répondent à un appel du FLN qui tente là une épreuve de force non violente. Faute de pouvoir casser du FLN, la police va casser du bougnoule. La manifestation est violemment réprimée : matraquage, coups de gourdin et de crosse. Mâchoires éclatées, crânes fracassés. Des Algériens sont jetés dans la Seine : certains se noient, ceux qui veulent atteindre la berge sont mitraillés par la police. D'autres sont pendus à des arbres, étranglés dans des caves. L'inspection générale de la police évaluent à 140 le nombre de tués, tandis que le FLN évoque 200 morts et 400 disparus.

Ce drame est enfoui dans les zones d'ombre de la mémoire coupable, refoulé par la mauvaise conscience collective. C'est fou ce que l'on sait ne pas savoir, l'art de l'ignorance et de l'oubli. Déjà, journaux et livres d'histoire ont fait l'armistice sur ce 8 mai 1945, où, à la suite d'une émeute sanglante, l'armée française a bombardé la région de Sétif en Algérie, provoquant des milliers de morts (30 000 selon Claude Bourdet !). Ce n'était que des Arabes : on a davantage conservé en mémoire les neuf victimes françaises du métro de Charonne.

La presse locale

Le 19 octobre 1961, L'Est Républicain est barré d'un titre énorme en première page : "La police interdit l'accès de Paris aux Musulmans" ! Le correspondant à Paris annonce : trois morts, 64 blessés, 11 538 arrestations. S'il reconnaît que "la réaction de la police parisienne a été parfois violente et parfois presque brutale" (que de prudence), il s'empresse d'excuser les agents des forces de l'ordre qui "ont trop souvent l'impression d'être des cibles toutes désignées pour les terroristes du FLN".

Pourtant, au début, "les manifestants étaient très calmes". Puis, des rafales de mitraillettes furent tirées sur le service d'ordre, selon le journaliste, et un gardien de la paix fut blessé. La police réagit et deux manifestants sont tués, 8 sont blessés : il est 19h45. Deux heures plus tard, un nouvel affrontement provoque la mort d'un "Français métropolitain", qui se nomme Guy Chevalier.

Le correspondant à Paris de L'Est Républicain doute cependant et, se référant à certains journalistes parisiens, il cite "des accusations très graves selon lesquelles des Algériens arrêtés aurait été précipités dans la Seine ou dans le canal Saint-Martin". "Le nombre des morts et surtout des blessés à la suite des passages à tabac dans les commissariats et les centres d'internement serait à en croire ses récits cinq ou même dix fois supérieur aux chiffres officiels". Il s'étonne enfin que les autorités n'aient publié aucun démenti à la suite de ces accusations : "on ne saurait que condamner des brutalités systématiques, s'il est vrai qu'elles aient été commises".

Les quelques scrupules du journaliste ne suffisent pas à faire l'Histoire. Le plus grand massacre en France depuis l'époque nazie n'occupe pas plus de place dans ce numéro du 19 octobre que le placard publicitaire annonçant que le groupe musical Les Chaussettes Noires porte… des chaussettes noires Stemm ! Pas plus d'ailleurs que la révélation du secret de M. Deschamps qui parvient à déterminer le sexe un enfant durant la grossesse. Il faut bien que la vie se poursuivent, les travailleurs français font bien grève à la SNCF et à EDF pour satisfaire leurs revendications !

Tous les envoyés spéciaux de L'Est n'ont d'ailleurs pas la même perspicacité. Quelques jours plus tard, lors des violents affrontements qui ont eu lieu en Algérie pour le septième anniversaire de l'insurrection, et qui ont fait 76 morts, Georges Dirand a très bien vu que "le premier coup de feu a été tiré d'une fenêtre de Diar El Kem par un musulman". La faute aux autres. De même, le 17 octobre à Paris, le journaliste avait noté que la police avait essuyé en tout premier lieu des rafales de mitraillettes. Peu importe si dans L'Express du même jour, Jacques Derogy écrit qu'"un harki tira une rafale de mitraillette, tuant un garçon de 15 ans", ce qui déclencha le début de la ratonnade.

Claude Bourdet, 27 octobre, devant le Conseil Municipal de Paris, interpelle les autorités policières sur un faux message lancé au début de la manifestation et annonçant 10 morts parmi les policiers ce qui provoqua la fureur de ceux-ci ; sur l'exécution d'une cinquantaine de manifestants arrêtés près du boulevard Saint-Michel ; sur les noyades dans la Seine. Les autorités en question n'ont jamais répondu. Et pour cause : Claude Bourdet tenait ses informations de policiers écœurés.

Le préfet de police de l'époque se nommait Maurice Papon : il est aujourd'hui ministre du Budget.

Le ministre de l'Intérieur se nommait Roger Frey : il est aujourd'hui président du Conseil Constitutionnel.

Les manifestants de l'époque se prénommaient Abd El Khader, Fatima, Mohamed, et Sarhouda : ils sont morts sans nom.

__________

Je n'ai pas modifié un mot de ce texte qui a 35 ans (paru fin septembre 1980 dans le n° 9 de l'Estocade daté d'octobre-novembre 1980). Rouge, l'hebdo de la Ligue communiste avait consacré un court article en septembre 1980 sur ce drame. Libération avait bien évoqué ces tragiques événements le 18 octobre 1979 mais succinctement, lors de la présentation, justement, de la sortie du livre d'Hervé Hamon et de Patrick Rotman. Ce n'est que l'année suivante, très précisément le 17 octobre 1980, qu'après des années de quasi silence médiatique, Libération publia un premier long article sur le sujet, avec le témoignage précis d'un témoin : Georges Mattei qui évoque l'"horreur raciste". Le dossier est présenté par Jean-Louis Peninou. Je lui adresse aussitôt un courrier pour lui dire qu'on ne peut se contenter d'articles sur un tel drame : il faudrait mener une enquête, écrire un livre (sans réponse). Le 23 octobre, paraît également un article dans les Nouvelles Littéraires (de Jean-François Kahn, qui avait suivi et relaté les événements à l'époque pour L'Express). J'écris aujourd'hui en consultant ces coupures de presse jaunies par le temps. L'année suivante, au vingtième anniversaire, d'autres journaux suivirent, et ce fut le début d'articles réguliers chaque année sur ce massacre longtemps ignoré. Jean-Luc Einaudi rappelle que le 3 octobre 1980 a eu lieu l'attentat antisémite de la rue Copernic à Paris devant une synagogue faisant 4 morts. Le 7 octobre, une manifestation rassemble 200 000 personnes dans la capitale. Le pouvoir en place s'élève, à juste titre, contre cet acte odieux et raciste. D'où la réaction de Georges Mattei qui vient voir Libé pour témoigner d'un autre crime, d'Etat, qui a eu lieu 19 ans plus tôt.

Quelques années plus tard, les premiers ouvrages :

. Les ratonnades d'octobre, un meurtre collectif à Paris en 1961, de Michel Lévine, éditions Ramsay, 1985. Ce livre contient de nombreux témoignages de victimes, de journalistes, d'une assistante sociale qui a tenu à l'époque un journal dans lequel elle témoigne des effets de la violence policière sur la population nord-africaine des bidonvilles. Cet ouvrage, étrangement, est le plus souvent oublié dans les bibliographies (et JL Einaudi l'évoque à peine).

. La bataille de Paris, par Jean-Luc Einaudi, éditions du Seuil, 1991. Fabrice Riceputi, enseignant à Besançon vient de sortir un ouvrage pour présenter "la bataille" que dut mener Einaudi, qui n'était pas historien, mais un "citoyen chercheur", pour parvenir à réaliser cette enquête : La bataille d'Einaudi, éditions Le passager clandestin, 2015 (voir présentation par Joël Mamet dans l'Est Républicain actuel, le 16 octobre).

. Voir bibliographie sur Wikipedia. A noter que dès 1984, Didier Daeninckx a publié Meurtres pour mémoire, chez Gallimard, un roman qui se déroule le 17 octobre 1961

. Quelques documentaires aussi : Octobre à Paris, réalisé dès 1962, par Jacques Panigel mais censuré jusqu'en 1973, et sorti seulement en 2011, sans que le réalisateur, mort l'année précédente, n'ait pu voir une projection publique. Ici on noie les Algériens, film de Yasmina Adi, de 2011.

Billet n° 229

Billets récemment mis en ligne sur Social en question :

En charge du RSA, les élus font du chantage à l'État

Les petits ambassadeurs de l'ex-ministre de l'écologie

Coupes claires dans la santé publique

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200]