Agrandissement : Illustration 1

Tout a démarré, alors qu'un millier de personnes étaient à la rue à Toulouse. Exaspérés par le fait que dans 95 % des cas aucune possibilité d'hébergement n'était trouvée, et par la passivité de l'État face à ce drame, des travailleurs sociaux du 115 fondent un collectif, le GPS, Groupement pour la défense du travail social, qui aura pour tâche de trouver des solutions. Se joignent à ce collectif de nombreux bénévoles et travailleurs sociaux venus des autres institutions, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, instituteurs, infirmiers. Diverses actions sont menées, dont des grèves. Le squat d'un bâtiment public avait débouché sur la création d'un centre d'accueil original, la Maison Goudouli, toujours existante (1). S'inspirant de cette lutte, tout en ne se considérant pas comme des militants, mais seulement comme des fonctionnaires défendant le service public, ils en viennent à couvrir des occupations illégales de locaux inoccupés. Devant l'illégalité (selon les lois de la République) d'une situation bloquée qui maintient à la rue des êtres humains, y compris des enfants, ou dans des hôtels miteux, déstructurant pour les familles, ils avouent basculer dans l'illégalité eux-mêmes avec "un sentiment profond de légitimité". Car les principes du service public n'autorisent pas que des citoyens vivent sans toit, jusqu'à mourir dans la rue.

Agrandissement : Illustration 2

Ainsi, un local "réquisitionné" (selon la formule préférée à "squatté") va accueillir quai Saint-Pierre 150 personnes. Le Collectif crée le CEDIS (collectif d'entraide et d'innovation sociale) qui regroupe travailleurs sociaux, citoyens, et personnes aidées et qui est chargé plus précisément de gérer la vie dans un local occupé. Le Collectif s'étant engagé auprès de la mairie à libérer les lieux à une date donnée, respecte l'échéance. Peu après, des ombres furtives pénètrent par effraction dans un bâtiment de l'Armée, vide, rue d'Alès : réquisitionné ! Le film débute à ce moment de la saga du GPS et raconte les péripéties qui s'en suivirent (2).

Paradoxalement, les pouvoirs publics tolèrent cette action et ne réclament pas des sanctions disciplinaires à l'encontre de ces fonctionnaires (d'État) qui adoptent de telles pratiques. Il faut dire que le fonctionnement du Collectif est respectueux de certaines règles et que cela rassure les autorités. Quitte à être parfois désarçonnées quand les squatters réclament, par exemple, de pouvoir payer l'électricité consommée : ce n'est pas prévu, ce n'est donc pas possible. C'est à se demander si les pouvoirs publics ne comptent pas (un peu) sur les professionnels finalement pour leur éviter le gros pépin. Sachant que certains responsables administratifs n'hésitent pas à déraper : une professionnelle témoigne, devant caméra, des propos tenus par une cadre de l'ex-DRASS disant que si des enfants dorment à la rue, ce n'est pas grave puisqu'ils ne sont pas Français et que, sans doute, ils supporteront mieux. De la même façon, le Collectif s'est insurgé contre le fait que les familles françaises soient relogées en priorité alors qu'aucun texte ne dit que les populations étrangères ont vocation à rester en rade.

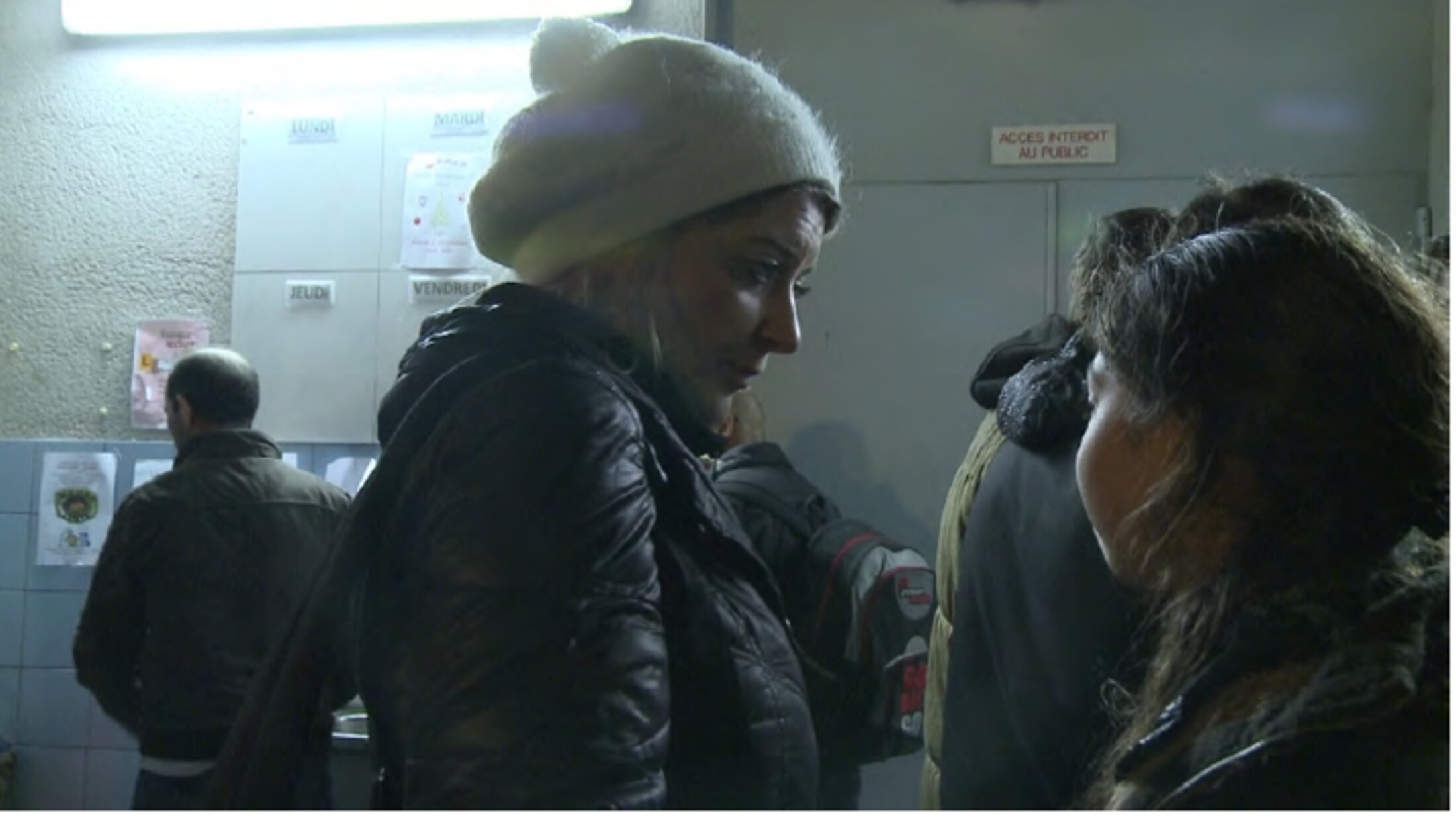

Agrandissement : Illustration 3

Au 115, dans le film, on assiste à des scènes émouvantes quand les papiers de régularisation arrivent. Bien sûr, on n'échappe pas à la joie du récipiendaire qui a tant espéré, mais aussi à celle de l'assistante sociale qui en vient à prendre l'intéressée dans ses bras. Les rapports dans le Collectif sont personnalisés, bienveillants, il en est de même pour les professionnels du 115 avec les personnes auxquelles ils viennent en aide.

Le Collectif doit ruser face à une police qui ne s'en prive pas, comme lorsqu'elle convoque tout le monde au commissariat pour pouvoir pendant ce temps libérer les locaux. Mais manifestement, les militants ont plus d'un tour dans leur sac et ne sont pas tombés de la dernière pluie. Ils ont mille raisons pour justifier d'échelonner les convocations. Comme la nécessaire assiduité à de nombreuses activités (tel que l'apprentissage de la langue). D'ailleurs, le Collectif sait être exigeant avec les hébergés : bonne tenue des locaux, présence aux réunions, respect des consignes de santé, scolarisation des enfants.

Afin de prévenir une accusation qui consisterait à dire qu'ils protègent le système en agissant ainsi, en mettant les gens à l'abri, les militants du Collectif répondent qu'ils ne se sentent pas de laisser pourrir la situation, en abandonnant les populations à ses conditions de vie indignes, misérables, pour que ça change. "On ne mise pas sur l'impact médiatique de la mort des gens". Avant les réquisitions forcées, ils protestaient par des droits de retrait, des grèves rituelles et des occupations de la Préfecture, ce qui n'empêchait pas les gens d'être à la rue.

Ce que la Préfecture craint le plus c'est le fameux "appel d'air". Si des sans-abri peuvent être enfin hébergés à Toulouse, faudrait pas que d'autres rappliquent ! "Comme si, dit une travailleuse sociale dans le film, les gens allaient arriver du monde entier".

La caméra semble être toujours là (et avec elle Olivier Cousin), au bon moment, au bon endroit. Les protagonistes, professionnels et hébergés, l'oublient le plus souvent, ce qui donne un témoignage in vivo de ces luttes. Cela sonne vrai, on se sent près d'eux, emportés dans le feu de l'action. Et on admire leur détermination et leur efficacité. Le film rend magnifiquement compte de cette valeur suprême : "un toit c'est un droit". Droit à être protégé, droit à la propreté, à l'intimité. Et il le fait avec clarté, et parfois avec humour.

Agrandissement : Illustration 4

Les images donnent beaucoup de force à une manifestation spectaculaire, avec matelas. Une délégation est reçue pendant deux heures en préfecture. A la sortie, les négociateurs révèlent sans pouvoir dissimuler leur satisfaction, que le Préfet a reconnu que le département est sous-doté en places d'hébergement, ce que les travailleurs sociaux et les associations proclamaient depuis belle lurette.

A la fin du film, on assiste à une scène remarquable, intelligente et percutante : deux militants sont sur les toits d'un immeuble et observent la ville. Ils égrènent tous les bâtiments qu'ils connaissent, qu'ils ont repérés, et qui sont vacants. Et donc un jour bons à être réquisitionnés… si nécessaire. Histoire peut-être sans fin, mais on ne se laisse pas abattre.

Agrandissement : Illustration 5

________

(1) Les militants du GPS expliquent qu'à cette époque il s'agissait de "grands précaires", certains mourraient. C'était sous Nicolas Sarkozy, "on avait la rage". Il y eut un mouvement de solidarité énorme de tous les travailleurs sociaux. Et la réquisition du bâtiment put se transformer en Maison Goudouli qui assure un accueil (exceptionnel) sur la durée. Un modèle que certains cherchent à reproduire ailleurs.

(2) A noter qu'à ce jour, le grand local quai Saint-Pierre qui devait être rénové, selon la mairie, reste toujours à l'abandon.

_______

Débat avec les "acteurs" et Olivier Cousin (Festival CinémAgora à Ciné32, à Auch, le 13 novembre 2015) :

Agrandissement : Illustration 6

Annabelle Quillet (conseillère en économie sociale et familiale), Virginie Garnier (assistante sociale), Sylvie Fernandez (éducatrice spécialisée) et Thomas Couderette (consultant en systèmes d'information), acteurs de la lutte, sont présents et expliquent leurs méthodes : les décisions du GPS sont prises en AG aux contours variables en fonction des problèmes posés et de l'action à mener. La problématique de l'heure concerne les mineurs étrangers (manifestation le lendemain à Toulouse). Le GPS n'a pas de bureau, pas de responsables, pas de statuts, et pourtant l'administration reconnaît son existence et reçoit ses "représentants". Le GPS a des liens avec RESF (Réseau éducation sans frontières). Dans le bâtiment occupé (150 personnes), un collectif d'entraide et d'innovation sociale (le CEDIS) organise une réunion tous les dimanches, et une AG tous les mardis. Pour protéger leurs fonctions, ils s'expriment publiquement en tant que membres du GPS et non en tant que fonctionnaires. Et leur engagement dans le GPS se fait sur leur temps personnel. Ils prennent conseil auprès d'un avocat qui apparaît dans le documentaire. Ils ont expérimenté la sensibilité de l'État face à la médiatisation : BfmTv et iTélé sont venus lors d'une grève. Panique à la préfecture et chez Sylvia Pinel, au ministère, qui débloque la situation.

Agrandissement : Illustration 7

Ils défendent les principes du travail social (accompagnement social) mais considèrent que dans certains cas, à partir du moment où les gens ont "un toit sur la tête" ils n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement lourd.

Ils vont présenter leur démarche partout en France où des mouvements les sollicitent. A ma question, ils me précisent qu'ils vont dans des écoles du travail social témoigner de leur action. S'ils ont des liens occasionnels avec les syndicats et les partis politiques, ils sont totalement autonomes et se revendiquent avant tout travailleurs sociaux.

Agrandissement : Illustration 8

Ce qui est cocasse, c'est que, depuis des années, on s'ingénie à mettre les usagers en avant (cf. les reportages télévisés et les discours z'officiels), faisant passer les travailleurs sociaux bien souvent à la trappe selon le principe bien-pensant que tout est fait (l'action sociale) dans l'intérêt des populations et non pour le petit confort des travailleurs sociaux. L'originalité de ce film est, enfin, de donner à voir ces professionnels sur le terrain, se coltinant des réalités lourdes à porter que la société préfère ne pas voir. De leur donner la parole et de valoriser leurs pratiques. Surtout que leurs pratiques, fréquentes dans certains pays, comme ceux de l'Amérique latine, sont non-conformistes en France. Et à deux doigts d'être taxées de subversives. Sauf que la clairvoyance de ces travailleurs sociaux a été de trouver le bon équilibre entre militance et professionnalisme.

Olivier Cousin, le réalisateur, explique qu'il a été attiré par "les valeurs de justice, de générosité, d'enthousiasme" que proféraient les militants du GPS, dont le souffle lui a donné beaucoup d'espoir. Contre toute attente, un grand média (France Télévisions) a accepté de suivre et de co-produire le film.

J'interroge Olivier Cousin sur la genèse de son film. Il me confie : "Je partage avec les professionnels du 115 leur refus de laisser des gens à la rue, en particulier des enfants. Parce que la rue tue. J'ai suivi l'histoire de la Maison Goudouli, et j'ai été touché par leur lutte victorieuse. Alors j'ai appelé Annabelle, du GPS. J'ai été séduit par sa démonstration, son calme, les valeurs de justice et de solidarité qu'elle défend, pour le bien commun, pas pour elle, pour eux, pour les autres. Elle met en évidence que la lutte est nécessaire. Et c'est important de montrer des luttes qui réussissent. J'ai voulu faire non pas un film de dénonciation, mais décrire une action positive, pragmatique, économique, une alternative au manque de logements actuel. C'est un film militant, réalisé avec ses acteurs". Il a filmé pendant six mois, en veillant à ne pas mettre en danger les travailleurs sociaux lors du tournage : ces derniers lui ont fait une confiance totale.

Un toit sur la tête a été diffusé par France 3 début octobre. Il tourne dans des festivals dont la Biennale du Film de l'Action Sociale de Montrouge (en octobre), à CinémAgora, organisé par Ciné32 et la librairie Les Petits Papiers à Auch (Gers), au festival du film documentaire Traces de Vies à Clermont-Ferrand (novembre). Il sera projeté à Utopia de Toulouse le 12 janvier et, le 25 janvier, avec les protagonistes du film, au Festival Bobines Sociales à Paris.

Un reportage sur l'action du GPS sur TLT (télé Toulouse) : ici

Les photos de la production, signées narratio-films, m'ont été communiquées par le réalisateur (ainsi que les photos d'Anabelle Quillet et de Virginie Garnier, extraites du film, et d'Olivier Cousin).

Agrandissement : Illustration 10

Billet n° 237

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200]