Le film joue sur ce thème classique des retrouvailles familiales, sur les lieux de l'enfance, soit après la mort de la mère, devant son cadavre (Milou en mai) ou, ici, en hiver, au chevet du père, après une attaque cérébrale. Occasion pour chacun, selon sa personnalité, de régler des comptes avec les autres, tout en exprimant une nostalgie d'une enfance passée ici. Le quasi huis-clos se déroule dans une jolie calanque près de Marseille, l'anse Méjean, sur la Côte bleue, pas loin de l'Estaque. Belle villa dominant un magnifique bord de mer, surplombé par un viaduc sur lequel passe sans cesse un TER, pour bien nous rappeler que ce n'est pas vraiment le Paradis.

Dans la famille, je demande tout d'abord Joseph (Jean-Pierre Darroussin) : un intellectuel, il a écrit des livres et est un provocateur. Parce qu'il le pense vraiment, parce qu'il veut faire réagir ses frères et sœur, peut-être désabusé car sa très jeune compagne, Bérangère (Anaïs Demoustier, comme toujours, parfaite), veut le quitter, parce qu'elle n'est plus impressionnée par l'intelligence de cet homme, fatiguée par ses pirouettes incessantes. Tantôt il s'en prend aux Arabes de Paris "qu'on n'a pas réussi à civiliser", tantôt tout bêtement aux couleurs des façades des maisons dans cette crique, réclamant que l'on crée une Commission nationale de la couleur ! Anaïs qui lui oppose que "ce sont leurs couleurs", il répond : "oui, mais c'est nous qui les voyons !" Tout un programme. Avec d'incessants lieux communs : "la tête à droite, le cœur à gauche". Ou les proverbes chinois qu'il invente : "au bord du précipice, seul le rire nous empêcher de sauter".

Angèle (Ariane Ascaride) : elle est venue la mort dans l'âme. Elle a de sacrées raisons de ne pas aimer se retrouver dans ces lieux et d'en vouloir à son père. Il lui lègue une part d'héritage supérieure à celle des autres ? Elle refuse : "c'est pour se faire pardonner", décrète-t-elle, ignorant combien il a souffert lui-même. Elle est actrice et son théâtre est ailleurs. Elle s'amourache rapidement d'un jeune pêcheur incroyablement poète (Robinson Stevenin), et lui apprend à jouer la comédie.

Enfin, Armand (Gérard Meylan), le fils aîné, le fidèle, celui qui est resté auprès du berceau familial et qui s'occupe du père impotent, sans vouloir se faire aider, et tient un petit restaurant ouvrier. Il agace les autres : "arrête de faire l'infirmière", lui disent-ils.

Joseph, s'il est odieux, cruel, perfide, sévère avec sa sœur, finit par faire craquer l'armure (d'autant plus qu'on est prêt à tout pardonner à un personnage joué par Darroussin) : "c'est horrible tous ces bons souvenirs". Il se souvient humblement : il a été prof puis "établi", devenu après 68 ouvrier un temps dans une usine pour connaître la condition ouvrière. Il a alors découvert que la différence était que les ouvriers, eux, n'avaient pas choisi. Simone Weil, professeur agrégée, elle aussi "établie", fait la même réflexion dans La Condition ouvrière (1). Et quand il s'adresse à un officier (noir) de l'Armée à la recherche de migrants cachés dans les calanques, mettant en garde sur le fait que ce peut être des terroristes, il l'alpague et on assiste alors à un échange fabuleux, à front renversé (Joseph : "ah, oui, les terroristes viennent en barque… pour se noyer en mer ?").

Guédiguian a dit sur France Inter (25 novembre) qu'il avait choisi un personnage noir pour signifier "qu'il a donc été un réfugié lui-même avant" (objection : il aurait pu tout aussi bien être Antillais). Ajoutant qu'il lui est impossible de ne pas parler des réfugiés dont "40 000" ont disparu dans la Méditerranée et rappelant qu'il est lui-même petit-fils de réfugiés : "le monde sans réfugiés n'a jamais existé". Chercher "refuge", "cela recouvre tous les types de migrations", "on ne va pas déblatérer pendant des heures pour savoir si le migrant est victime de la guerre ou pas, a été blessé ou pas", a-t-il ajouté. La France parle d'accueillir 25 000 réfugiés alors que la droite allemande, elle-même, parle de 250 000. Car à la fin du film, comme si Guédiguian cherchait à redonner espoir à un film, tous comptes faits, désespéré, surgissent de nulle part, trois enfants (joués par des jeunes Kurdes d'Irak), une fillette et ses deux frères, petits garçons se tenant tellement par la main qu'il est quasiment impossible de leur enlever un vêtement, fratrie qui fait écho, bien sûr, à nos trois protagonistes.

_____

(1) Cette notation m'émeut particulièrement car elle me fait penser à un homme qui m'est très cher, qui va allègrement sur ses 100 ans (né durant la première guerre mondiale en octobre 1918), qui avant même ses 13 ans est entré dans une usine métallurgique pour devenir tourneur sur métaux, comme son père, comme ses deux frères aînés. Il nous a toujours dit, et nous le dit encore, qu'il n'avait pas choisi l'usine, qu'il y était condamné par une sorte de déterminisme social, mais n'avait jamais aimé. D'ailleurs il ne nous parlait pour ainsi dire jamais de l'atelier ni de son tour. Et a tout fait pour que nous en réchappions, car il avait donné du sens à sa vie ailleurs qu'à l'usine.

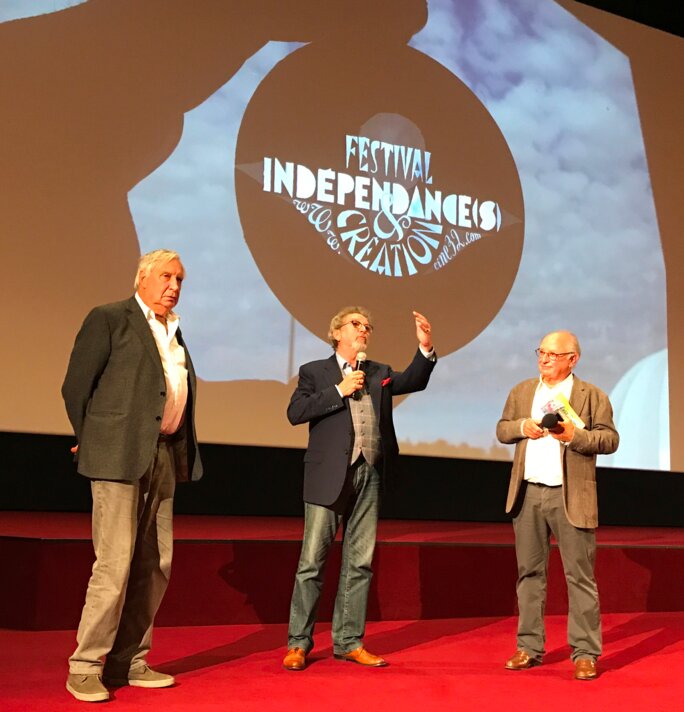

Robert Guédiguian et Jacques Boudet :

Agrandissement : Illustration 2

Robert Guédiguian, lors de la présentation de son film le 4 octobre, au Festival d'Auch de Ciné 32, s'adressant à la foule des festivaliers, et devant le Préfet du Gers, après avoir rendu hommage au Festival ("on voit plus de films ici qu'à New York") a fait lien entre la situation politico-économique française actuelle et la théorie du "ruissellement" : "en enlevant de l'argent aux pauvres pour le donner aux riches en espérant qu'ils redistribueront aux pauvres ? Je ne comprends pas très bien !"

Puis après la projection du film, il a précisé qu'il avait envie depuis longtemps de tourner un film dans cet endroit, triste et beau l'hiver. Et avait repéré l'écho sous le viaduc, qu'il comptait bien exploiter un jour (scène finale délicieuse). Il le classe parmi ses films "intimes" : "j'essaye de raconter ma vie et la vie de mes camarades les plus fidèles. Ce n'est pas un film triste. Je cultive la nostalgie : tout être humain est confronté à cela. Le remède à la nostalgie, lorsque ce n'est pas la religion, c'est de trouver un sens à sa vie." C'est ce qui se passe avec ces enfants réfugiés : "ils redonnent sens à la vie de ces trois frères et sœur qui les recueillent. C'est la question essentielle pour les années à venir". L'Occident est trop gras : "on est foutu si on ne partage pas et si on n'accueille pas les autres".

Il alterne humour et désillusion, résistance aussi : "résignation combattive", dit-il appelant à la rescousse Tchékhov. Un couple âgé, refusant l'aide de leur fils moderne et argenté, décide d'en finir : "ils n'ont pas envie de voir le monde comme il change". Et Jacques Boudet, faisant rire la salle, ajoute : "ils n'ont pas envie de payer la CSG", lui qui, jouant le vieil homme en question, pendant le tournage, au lieu de dire à son fils "tu parles comme un patron", disait "comme un Macron". Le fils a basculé dans le "camp adverse" ? Peut-être a-t-il raison, ils l'aiment, alors ils lui laissent la place…

La bande à Guédiguian : tous venaient de quartiers populaires (pères ouvrier, artisan, maréchal-ferrant, instit), leurs liens ne sont pas seulement affectifs mais aussi idéologiques. L'intérêt de tourner souvent avec ses acteurs fétiches est que Guédiguian peut nous offrir dans la Villa une séquence truculente des trois dansants, datant de 1985 ! A la question sur le fait qu'un jour il y en a un qui sera absent du casting, le réalisateur répond… que ce sera peut-être lui. "Ce qui nous unit c'est de raconter des personnages populaires". "On est nostalgique de ce passé, alors qu'on est devenu des bourgeois, des bobos", plaisantent à l'unisson Robert et Jacques.

Agrandissement : Illustration 3

Billet n° 358

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200]