Agrandissement : Illustration 1

Antoine Choplin, dans son dernier ouvrage, pénètre dans Terezin, cette "ville-ghetto", plus réellement camp de concentration avant l'extermination à Auschwitz ou Treblinka, que les Nazis avaient germanisé en Theresienstadt. C'est ce camp qui leur servait de trompe-l'œil : pour les Juifs eux-mêmes que les Nazis déportaient en leur faisant croire à des jours meilleurs, et pour la propagande qui consistait à filmer une colonie modèle où on y trouvait médecins, barbiers, on y faisait du théâtre et on cultivait, dans les douves humides de la forteresse, des légumes. Un envoyé spécial de la Croix-Rouge internationale (CICR) se laissera berné, décrivant des conditions de vie acceptables.

Antoine Choplin ne s'embarrasse pas de circonvolutions : il "est" à Terezin avec ses personnages, dont le principal, Bedrich Fritta, arrivé avec femme (Johanna) et enfant (Tomi, un an). Bedrich est un dessinateur, alors il a l'œil : il voit le monde à travers la possibilité d'en représenter les traits. Il décrit mentalement les lieux, chaque élément le ramenant à un autre réel, connu ailleurs. Comme ces deux ormes à l'entrée du camp, juste avant les barbelés, le livre s'ouvrant sur cette phrase : "Quand il regarde les deux arbres de la place, il pense à tous les arbres du monde".

Agrandissement : Illustration 2

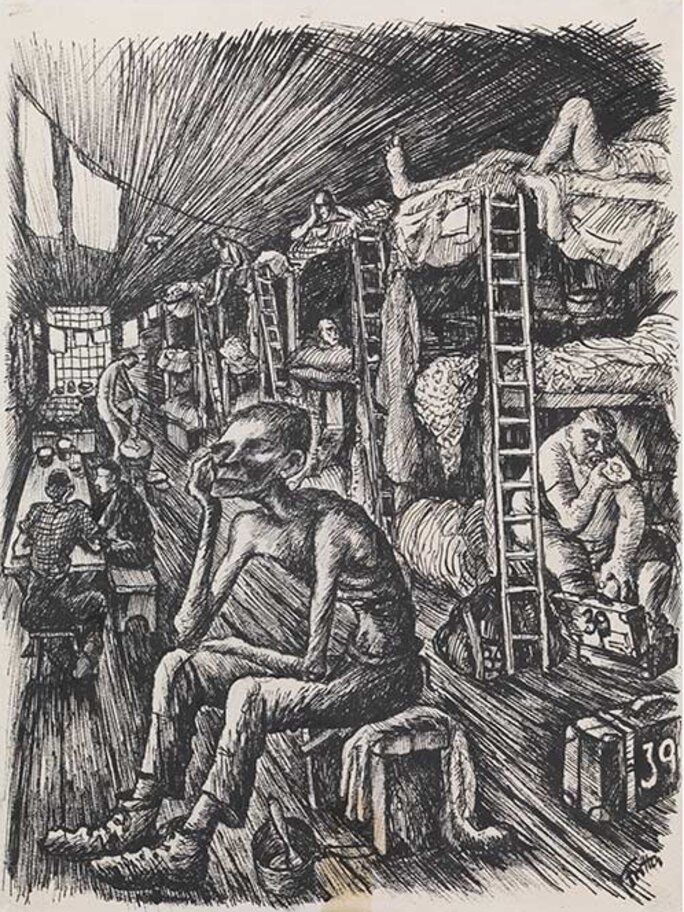

Le train ne les a pas conduits jusqu'à destination : il a fallu, chargés de valises, marcher sur deux ou trois kilomètres. Puis Bedrich s'est retrouvé dans un baraquement près des remparts et les châlits sur trois niveaux, tandis que son épouse et son enfant sont dans le quartier des femmes. Bedrich est chargé de dessiner les plans du futur crématorium. Il s'y emploie avec zèle, veille à l'harmonie des structures, mais le soir venu, avec quelques amis, ils dessinent, clandestinement, le camp et des êtres perdus, oubliés par le reste de l'humanité. Ils ont décidé "de dédier ce temps à la représentation de la réalité, sensible et nue". Ungar dessine les files d'attente devant les dépôts de nourriture, Bloch des figures humaines hallucinées.

Cette activité nocturne sera le fil conducteur du livre : l'auteur, par petites touches, décrit des attitudes, des petits faits, et cette multitude, cette promiscuité qui atténuent les sentiments. Il insiste sur cette impossibilité de solitude. Tout est collectif : la vie, la survie, l'humiliation, l'égoïsme, la maladie, la mort. Seule la poésie, le souvenir des poèmes appris et récités jadis, aide à rester un être humain. Quant au concert organisé à la demande des autorités, le Requiem de Verdi, interprété par les internés juifs en présence d'Eichmann, ce n'est pas l'apaisement dans ce chemin vers l'Enfer, mais un moment de tension extrême, car il résume à lui seul la folie de ces temps.

Et la venue de la délégation de la Croix-Rouge, nécessitant des travaux divers de réfection, des plantations de fleurs, comme n'importe quelle visite d'inspection, n'est pas un moindre élément de cette folie officielle. Les artistes ont tenté de remettre aux délégués du CICR quelques dessins. En vain. Et les convois tant redoutés continuèrent à partir régulièrement vers l'est…

Il est tentant de faire grandiloquent pour parler de la tragédie : c'est ce que ne fait pas Antoine Choplin. Il écrit sur un ton retenu, ne cherchant pas par des effets de manches à émouvoir le lecteur : cette écriture sobre en est d'autant plus émouvante.

. Une forêt d'arbres creux, La fosse aux ours, 2015. L'illustration de couverture, intitulé Transport, est de Bedrich Fritta. En ce 30ème anniversaire de l'explosion de Tchernobyl, rappelons qu'Antoine Choplin, auteur de plusieurs ouvrages, a publié en 2012 La nuit tombée, chez le même éditeur, qui raconte l'épopée d'un homme traversant la campagne ukrainienne en moto pour récupérer un objet précieux à ses yeux dans la zone interdite autour de la centrale nucléaire.

_____

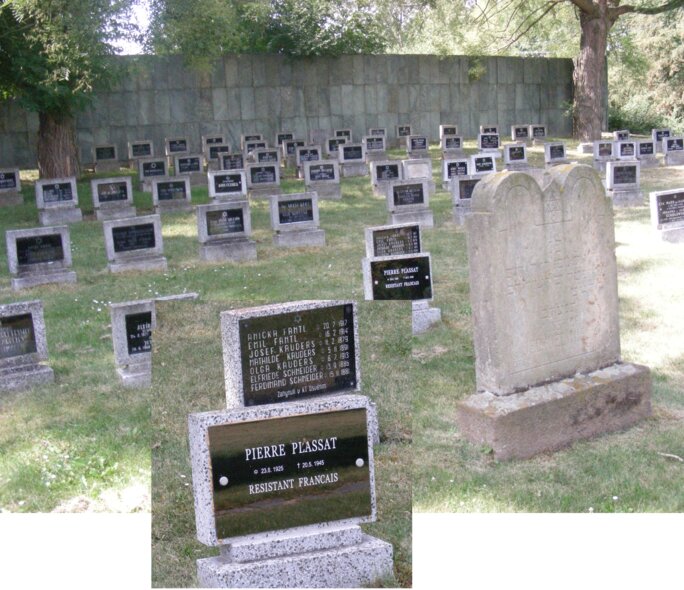

On peut lire cet ouvrage, Une forêt d'arbres creux, comme un roman et ne pas s'apercevoir que les personnages cités sont bien réels. Comme Antoine Choplin est discret sur le passé de ces hommes, il nous laisse penser que leur existence relève peut-être de la fiction. Or Bedrich Fritta a bel et bien existé. Artiste et caricaturiste tchèque, il est mort à Auschwitz, après avoir été condamné pour cette tentative de sortie de dessins du camp. Et ses camarades de camp, tous juifs comme lui : Otto Ungar, peintre, mort en 1945.

Petr Kein, artiste et poète tchèque, mort à Auschwitz. Peter Schächter, compositeur, pianiste, chef d'orchestre (y compris à Terezin), Roumain, mort soit gazé soit lors d'une marche de la mort. Et Karel Fleischmann, Leo Haas, Leo Strass, Ferdinand Bloch.

Le grand poète français Robert Desnos, interné à Therensienstadt, y est mort. La cinéaste Marceline Loridan-Ivens, internée, entre autres, dans ce camp, a survécu (voir son témoignage terrible, lettre adressée à son père disparu sans doute dans une marche de la mort : Et tu n'es pas revenu, chez Grasset, 2015). La psychanalyste Anne-Lise Stern a également échoué à Therensienstadt (devant attendre trois jours dans une gare que la délégation Croix-Rouge s'en aille pour lui épargner "le spectacle de notre misère", comme elle le raconte dans Le Savoir-Déporté, Points, Le Seuil, 2004).

Agrandissement : Illustration 5

Enfants juifs sur scène à Terezin lors de la représentation d'un opéra pour enfants et jouant devant des représentants du CICR. Claude Lanzmann a consacré un documentaire à cet envoyé du CICR qui avait été mystifié, Un vivant qui passe.

Une journée à Therensienstadt :

Effectuant un séjour à Prague il y a quelques années, j'ai passé une journée à Therensienstadt. Après la visite du musée, j'ai parcouru cette ville, aujourd'hui habitée, ancienne ville de garnison installée dans une forteresse érigée par l'empereur Joseph II, en l'honneur de sa mère Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche (d'où le nom Terezin et Theresienstadt, en allemand, la ville de Thérèse). Notons en passant que notre Marie-Antoinette était fille de Marie-Thérèse et sœur de Joseph.

Agrandissement : Illustration 7

Dès 1940, les Nazis installe une prison dans la forteresse puis un camp de concentration dans l'ancienne ville de garnison : 144 000 personnes y ont été déportées, 25 % sont mortes sur place à cause de la faim et du typhus, 88 000 furent déportées ensuite à Auschwitz et autres camps, où la plupart moururent. On estime à 19 000 le nombre des internés qui survécurent. Si le camp disposait d'un crématorium et d'un immense cimetière (aménagé après guerre), il n'avait pas de chambre à gaz.

Peu de documents évoquent la présence d'une synagogue, pourtant aujourd'hui un petit local est présenté comme étant une synagogue qui aurait existée à l'époque du camp.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

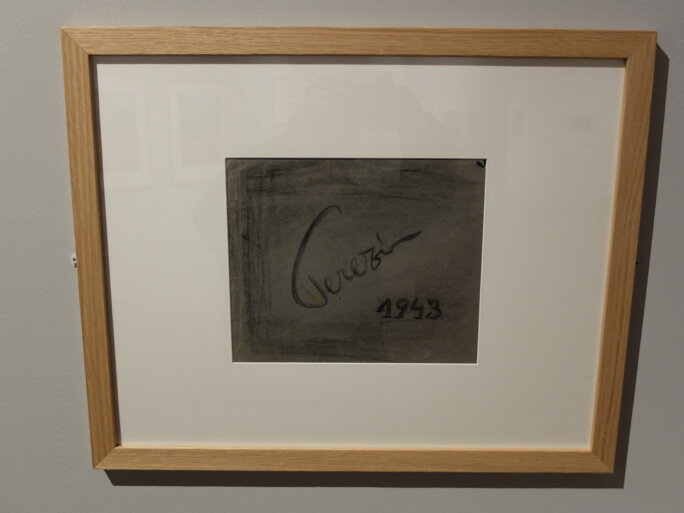

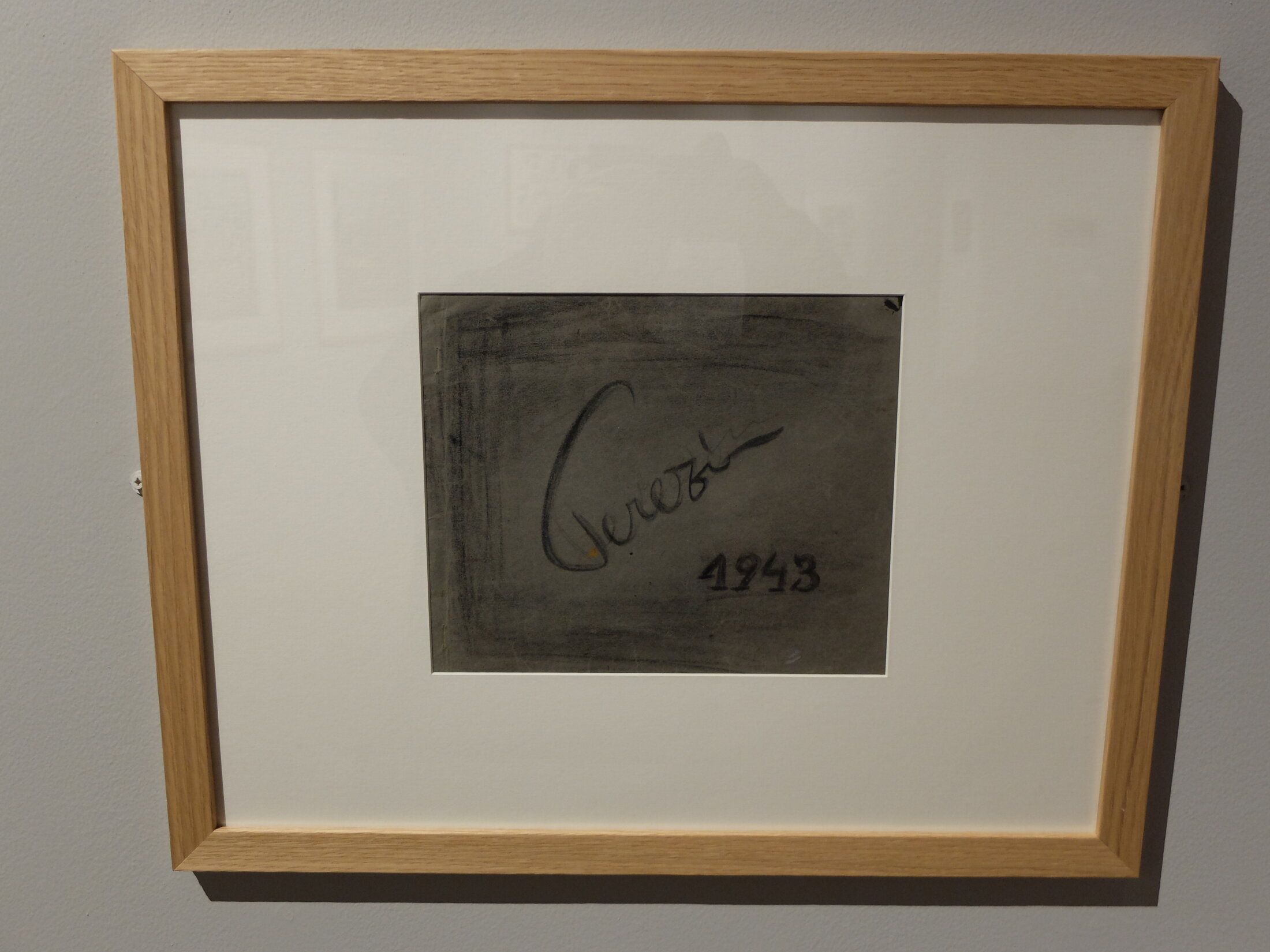

Peter Ginz, Couverture d'un carnet de dessins, camp de Terezin, 1942. Coll. Yad Vashem Art Museum, Jérusalem. Exposition "Retour sur l'abîme, l'art à l'épreuve du génocide", les Musées de Belfort, 10 octobre 2015 >11 janvier 2016 [Photo YF]

. Voir mon article sur Le dernier des injustes, film de Claude Lanzmann à propos d'un gardien juif de Therensienstadt, Benjamin Murmelstein, au comportement particulièrement controversé : ici.

Billet n° 256

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200]