On les appelle les départements d’outre-mer (DOM), éventuellement territoires (TOM), comme s’ils étaient des collectivités françaises comme les autres, au même titre que les Yvelines ou les Alpes-Maritimes. Un leurre, alors que ces vestiges de l’empire colonial de la France sont enserrés dans un véritable carcan. Ces territoires aux réalités culturelles, sociétales, environnementales très différentes, souffrent d’une identique tutelle administrative et économique française et d’un abandon certain. Si des zones de l’hexagone, rurales ou périurbaines, sont aussi délaissées par le pouvoir central, ‒ tant qu’il n’y a pas d’intérêt économique (extractivisme, enfouissement de déchets nucléaires, autoroutes, LGV…) ‒, les DOM sont, dans leur isolement, des laboratoires de l’extrême pour un capitalisme tropical et colonisateur, collectionnant les records en matière de chômage, de pauvreté et d’inégalités.

Agrandissement : Illustration 1

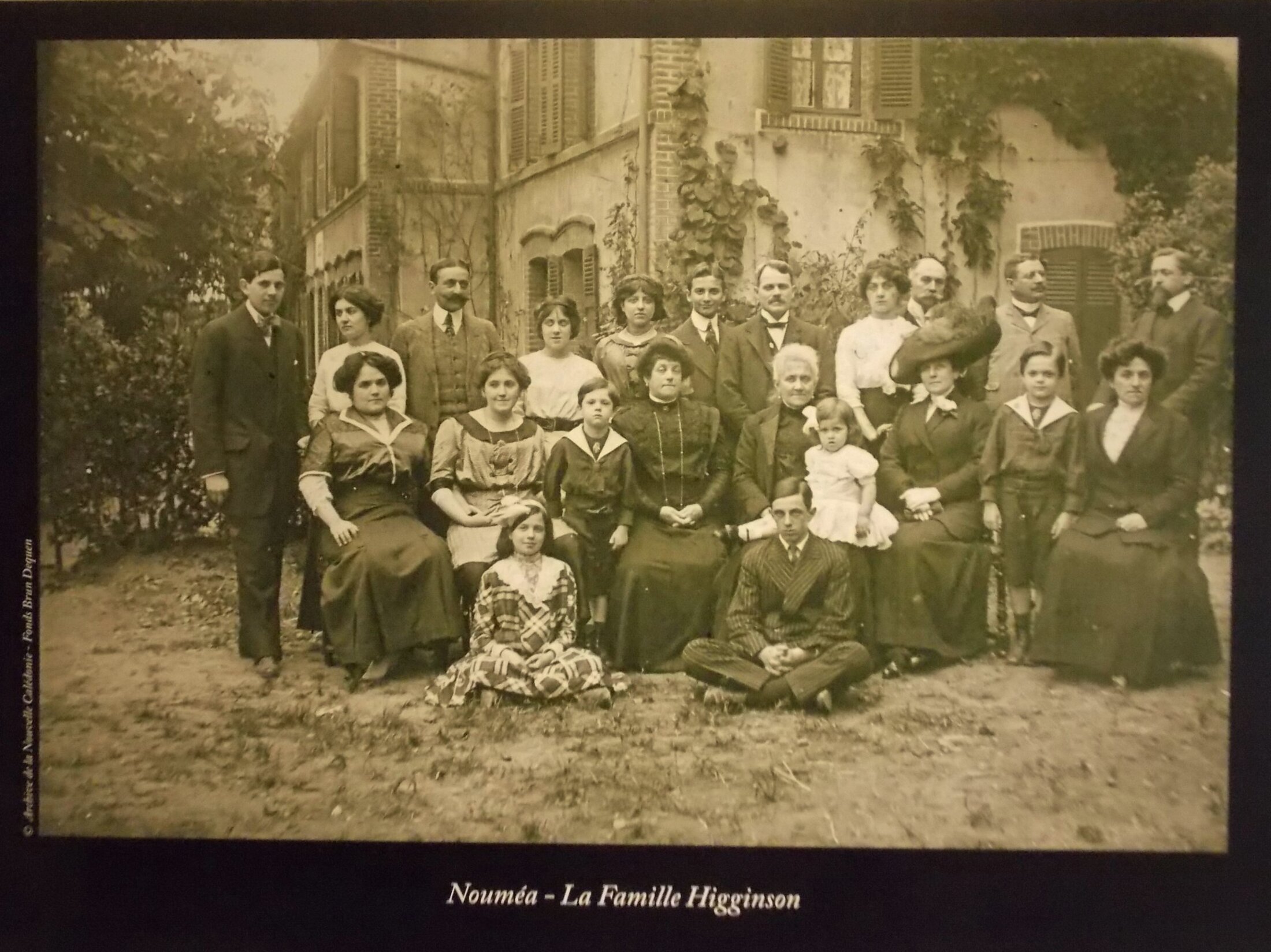

La Nouvelle-Calédonie est un exemple emblématique. Les Kanaks viennent de célébrer un jour de deuil le 24 septembre. Pourquoi ? Petit résumé historique. Le 24 septembre 1853, un contre-amiral de Napoléon prend possession, à la pointe des fusils, de la terre de Kanaky qui vient s’ajouter à l’empire colonial. S’ensuivront des décennies de spoliations et d’expropriations, de mensonges et d’accords non respectés. La France y déporte des milliers de condamnés de droit commun, mais aussi politiques (dont la militante anarchiste et féministe Louise Michel, figure de la Commune, en 1871), repoussant les Kanaks, déplacés puis cantonnés dans des réserves indigènes. Le but est de libérer les terres les plus fertiles pour la colonie de peuplement promise à des Français comme une terre de fortune. Cela mènera à la première grande insurrection qui fera plus de 1200 morts chez les Kanaks, dont une bonne partie de leurs dirigeants. En 1887, le régime de « l’indigénat » institue une sous-population de « sujets français » (sujet : personne soumise à autorité souveraine). L’historienne et directrice de recherche au CNRS, Isabelle Merle, rappelle ce que cela signifiait : « Le code a assujetti les autochtones aux travaux forcés, à l’interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation sur les réserves et à un ensemble d’autres mesures tout aussi répressives. […] En somme, on peut dire que le colonialisme pratique en Nouvelle-Calédonie s’apparentait à une sorte d’esclavage des populations autochtones : celles-ci furent dépouillées de toute leur identité. » 1 Comme dans toutes les colonies, pour justifier leur présence et les mesures coercitives prises, les colonisateurs et pouvoirs politiques avançaient, avancent encore aujourd’hui les droites ‒ l’argument de « mise en valeur » du territoire conquis, généralement par une agriculture exportatrice vers l’Europe, mais aussi par un « nettoyage » culturel et religieux. L’argument de mise en valeur est capitaliste par excellence, mais celui d’une richesse qui s’appuyait sur la spoliation des ressources agricoles, écologiques et minières et l’exploitation des autochtones, jusqu’à l’esclavage.

L’alibi capitaliste de « mise en valeur »

Agrandissement : Illustration 2

Aujourd’hui, le constat est terrible et peu différent de la situation du XIXe siècle. Les Kanaks sont relégués dans leurs réserves qui se sont encore réduites avec la découverte de gisements de nickel, et les loyalistes, descendants des colons et des bagnards, revendiquent cette terre comme leur, au moins au même titre que les Kanaks, sous prétexte de sa « mise en valeur », revenant à nier l’histoire et la culture kanakes, et supposant que cette terre n’avait, avant leur arrivée, aucune valeur, ni culturelle, ni économique, ni écologique. La fiction des référendums pour l’indépendance donne l’avantage à la communauté ayant la plus forte démographie, niant, là encore, la présence historique des Kanaks, et la dette des exactions et de l’épuration ethnique de la colonisation. Et la tentative du tandem Macron/Darmanin de faire évoluer le contexte électoral en faveur des loyalistes et des métropolitains ne pouvait apparaître que comme une provocation et une humiliation supplémentaire pour les Kanaks. S'intéressant moins à la sauvegarde des intérêts des loyalistes qu’à ses propres intérêts, les gouvernements français de la Ve République veulent garder la Nouvelle-Calédonie sous influence, car stratégique dans le Pacifique, étant la seule nation européenne à pouvoir s’immiscer dans le choc des titans dans le Pacifique entre la Chine et les États-Unis. Avec en arrière plan des ressources océaniques (pêche, matières premières avec les nodules métalliques) et le nickel calédonien.2 Les Kanaks, qui réclament l’indépendance et comptent leurs morts, pèsent peu face au système colonial français, à ses intérêts stratégiques et aux loyalistes qui s’appuient sur la puissance de leur emprise économique et propriétaire. Mais, en pleine crise sociale et institutionnelle, le Conseil des grands chefs kanaks a proclamé, le 24 septembre dernier, la souveraineté sur les terres coutumières, « frappées par la colonisation », le jour même de la « Fête de la citoyenneté »[française]. Pas une déclaration d’indépendance, encore moins une volonté d’expulsion des loyalistes, mais dans un premier temps une revendication d’autonomie dans les moyens et les décisions qui les concernent, tout en actant une cohabitation existante. S’il existe un Sénat coutumier depuis les accords de Nouméa en 1998, le Conseil des grands chefs lui reprochait d’être « un service du gouvernement » gérant les partis politiques locaux plutôt que préservant les intérêts kanaks. « On exploite le patrimoine mais les tribus à qui cela appartenait n’ont rien pour vivre, ou des miettes », déclare Hippolyte Sinewami, le président du Conseil, faisant allusion notamment aux ressources en nickel, « on a déplacé des clans pour les installer sur des terres incultivables ».3

Aux Antilles, le grand remplacement mené par les colons

Agrandissement : Illustration 3

Aux Antilles, les autochtones amérindiens (des Arawaks), dont la présence est attestée il y a au moins 4 500 ans, ont été exterminés dès le début de la colonisation au XVIIe siècle et remplacés par les esclaves massivement déportés d’Afrique au service, là encore de cultures d’exportation. Aujourd’hui, les descendants d’esclaves sont toujours confrontés à la domination des békés, les descendants des esclavagistes, représentant 1 % de la population. Et pour cause, ceux-ci possèdent la plus grande partie des terres, tout en contrôlant la plupart des circuits économiques d’importation et d’exportation, dans la grande tradition de leurs ancêtres, et en entretenant la dépendance plutôt que l’autonomie, notamment alimentaire. Dans ces îles de l’Atlantique comme à la Réunion, dans l’océan Indien, règne ce que l’on pourrait appeler le capitalisme des familles, d’autant plus dominant qu’il étend son emprise sur des marchés captifs. Aux Antilles, Bernard Hayot, dont la fortune familiale s’est bâtie sur le capitalisme de plantation et l’esclavage, vient d’être fait grand officier de la Légion d’honneur par Macron. Son groupe, GBH, vampirise la grande distribution (Carrefour, Décathlon, Mr Bricolage), le commerce automobile ou la sous-traitance pour Danone (double gain de fabrication et de distribution) ou encore l’exportation traditionnelle de rhums. Sa domination, il l’impose en étant importateur et grossiste pour ses propres magasins mais aussi pour ses concurrents. Pratique pour la maîtrise des prix tout à son profit. Dans chacune de ces reliques de l’empire colonial français, on trouve une poignée de familles qui assoient leur fortune sur des quasi-monopoles.

Agrandissement : Illustration 4

La Réunion, île montagneuse et volcanique, a une histoire encore différente. Connue des navigateurs arabes mais découverte inhabitée par les Européens (les Portugais) au XVIe siècle, elle a connu plusieurs vagues de peuplement pérenne.4 Les premiers à faire souche en 1663 seront deux Français, dont Louis Payen (l’identité du second reste discutée), avec dix serviteurs malgaches, dont trois femmes. L’une d’elle, Marie Caze, mettra au monde la première Réunionnaise, fille de Jean Mousse, deux ans plus tard, au moment de l’arrivée des premiers colons. Le premier soulèvement noir sera réprimé dès 1675 par la pendaison des meneurs. Mais la traite négrière ne débutera réellement qu’en 1699. En 1789, la population de l’île comprend 9200 colons et plus de 42 000 esclaves dans les plantations de canne à sucre. Et ils sont plus de 60 000 lorsque l’esclavage y est enfin aboli. Pour remplacer ces derniers, les esclavagistes inventent alors l’engagisme, une nouvelle forme d’asservissement, le volontariat étant de pure forme et la rémunération symbolique. Plusieurs vagues de migrations se mettent en place à partir d’Afrique et de Madagascar (les Cafres), d’Inde avec les Tamouls (Malbars) et les Zarabes (musulmans du nord), ou encore de Chine. Il n’y a donc pas vraiment d’indépendantistes à La Réunion pouvant revendiquer des racines réunionnaises sur une histoire longue. Mais la dette coloniale envers les dizaines de milliers de déportés existe bel et bien, dans la mémoire réunionnaise mais aussi dans le présent des habitants d’aujourd’hui. L’administration coloniale et le système économique et sociétal français plaqués sur cette mosaïque de communautés, provoque les mêmes dégâts sociaux : chômage, inégalités, jeunesse à l’abandon, monopoles d’une poignée de familles sur l’économie, vie chère, etc. N’oublions pas Mayotte, dernier maillon des DOM, en proie à plusieurs graves crises, migratoire, sécuritaire et d’accès à l’eau. D’une manière générale, dans la plupart des DOM, l’État français, qui impose sa souveraineté souvent par la force policière et militaire, est surtout incapable d’apporter certains services de base à la population (l’eau manque aussi en Guadeloupe) et les services publics y sont globalement déficients. La Guyane, marquée par l’insécurité, ou la Polynésie, marquée au fer rouge des essais nucléaires, connaissent des situations similaires. La corruption, arme favorite du capitalisme tropical, y est aussi endémique. Notons enfin que l’Outremer aura connu pas moins de sept ministres titulaires en… sept ans. Ces outremers très différents subissent un ensemble d’éléments communs de dégradation sociale qui ramènent tous à une administration centrale aux relents de colonialisme certains, qui empêchent toutes ces communautés lointaines d’envisager leur avenir, sans même parler d’en décider librement.

Cela ne veut pas dire que la France doit abandonner ces DOM reliquats d’empire, comme on débarque un mutin sur un radeau en plein océan. Elle doit payer sa dette coloniale envers ces départements et accompagner l’émancipation qu’ils auront choisie.

Agrandissement : Illustration 5

1. Isabelle Merle est historienne de la colonisation et spécialiste de l’histoire du Pacifique et plus particulièrement de la Nouvelle-Calédonie. Citation : https://theconversation.com/passe-colonial-et-reconstruction-de-lidentite-caledonienne-149219.

2. L’extraction du nickel en Nouvelle-Calédonie, quatrième producteur mondial (10 % des réserves mondiales), connaît des difficultés en raison d’un marché chahuté par les crises, l’instabilité des cours (établis à Londres) et une guerre des prix des pays producteurs.

3. https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nouvelle-caledonie-les-chefs-kanaks-proclament-la-souverainete-sur-leurs-parties-de-l-ile-20240925 et https://www.nouvelobs.com/societe/20240925.OBS940099/nouvelle-caledonie-les-chefs-kanak-proclament-la-souverainete-sur-leurs-terres-coutumieres.htlm.