Agrandissement : Illustration 1

Certains de nos glorieux aînés, qui ont participé, souvent au prix de leur vie, à nous sauver du fascisme, et dont les derniers représentants sont en train de disparaître, avaient fait leur choix, en toute conscience. C’était une question de survie et de liberté. Qu’aurions-nous fait individuellement face au péril nazi et à la collaboration pétainiste, germe de l’extrême droite d’aujourd’hui ? La réponse est bien évidemment impossible, quatre-vingt-quatre ans plus tard.

Mais si on ne peut recomposer l’Histoire, nous pouvons légitimement nous poser aujourd’hui la question : qu’allons-nous faire face à l’inertie, au pire au déni climatique et environnemental des pouvoirs politique et économique et à la répression des mouvements contestataires, alors que tout, fléaux climatiques et rapports scientifiques, nous annonce un avenir plus qu’agité, funeste et funèbre. Alors que les appels des chercheurs ressemblent de plus en plus à des suppliques ; alors que le péril pour la grande majorité, en commençant par les plus vulnérables, est déjà bien palpable, les morts, les malades de la pollution, les réfugiés climatiques, les guerres de l’eau, les affamés expulsés de leurs terres ancestrales… sont des victimes actuelles et bien réelles des dénis et des violences commises par ces pouvoirs. Dans leur cynisme congénital, l’inaction, voire les contre-mesures imposées par ces régimes et élites, s’accompagnent d’injonctions aux petits gestes individuels qui sont sensés « sauver » la planète (la théorie du colibri chère à Pierre Rabhi), le tout enrobé d’une bonne dose d’économie « verte » tout aussi capitaliste, transférant ainsi la charge de la culpabilité sur les hommes et les femmes (pardon, les salariés/consommateurs) des peuples, sans pour autant remettre en cause leur système économique imposé comme incontournable mais néanmoins corrompu de naissance. Un discours fallacieux qui part en fumée face à « l’ère de l’ébullition mondiale », dixit le secrétaire général de l’ONU, 1 et qui se réoriente désormais sur une autre injonction, celle de s’adapter et d’admettre par avance de nouveaux sacrifices : les nantis rajouteront quelques climatiseurs à leur collection, les autres se ventileront avec les tracts publicitaires du monde merveilleux du progrès capitaliste, une satrapie qui ne dit pas son nom. « There is no alternative ».

Pas de retour en arrière possible

Agrandissement : Illustration 2

Christophe Cassou, climatologue et directeur de recherche au CNRS et au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique (Cerfacs), co-auteur du sixième rapport du Giec, dresse un tableau sans concession de la situation : « Ce n’est plus réversible. Le changement climatique est un voyage sans retour et en territoire inconnu. » Pour lui, la neutralité carbone est devenue « une contrainte géophysique » et non « un choix politique ».2 Autant dire que chaque jour de statu quo est un jour gagné pour les actionnaires et un perdu pour l’humanité.

Car, malgré les alertes consensuelles, les décisions politiques qui auraient pu, pour le moins, amortir le choc, n’ont pas été prises. Seule la bonne santé de l’économie capitaliste a été prise en compte, niant cyniquement la sauvegarde des communs et des populations qui en dépendent. Pour le philosophe et économiste Cornélius Castoriadis (1922-1997), « Une société autonome ne peut être instaurée que par l’activité autonome de la collectivité. […] Elle présuppose, entre autres, que l’économie cesse d’être la valeur dominante ou exclusive. »3 L’économie n’est plus, depuis longtemps, un outil social d’échange, mais une idéologie hégémonique et prédatrice au service d’une poignée de hiérarques se comportant comme des gourous, des maîtres à penser leur monde. Ils ont littéralement déclaré une guerre au monde vivant. D’ailleurs, ne parlent-ils pas de guerre économique, de conquêtes de marchés, de compétitivité ‒ supposant des affrontements (syndicats vs patronats, propriétaires vs fermiers, pays riches vs pays défavorisés, etc.), de conflits d’usage de l’eau, des terres, des ressources.

Un « fait social total »

Agrandissement : Illustration 3

Selon la définition de l’anthropologue Marcel Mauss, un « fait social total » est un phénomène social « où s’expriment à la fois et d’un coup toutes les institutions », comme une guerre entre états ou, plus récemment, la pandémie mondiale. Tout dépend alors de la nature des interventions institutionnelles et leur objectif. Si une guerre est un fait social total, peut-on assimiler la conjonction des bouleversements climatiques, écologiques, provoqués par l économie capitaliste à un fait social total ? Peut-on amalgamer l’inaction volontaire des pouvoirs ‒ à moins que ce soit les actions de manipulation et de coercition ‒ à des actes autocratiques imposant leur impérialisme et traduisant une déclaration d’hostilité armée à ceux qui s’y opposeraient ? Le nombre de communautés opprimées, de militants, journalistes ou simples réfractaires blessés ou assassinés pour avoir documenté et s’être opposé à des campagnes de spoliation de ressources et de destruction milieux de vie parle de lui-même. Les nombreux blessés et estropiés des manifestations de Sainte-Soline (et pas seulement), puis la décision inique, mais vaine, de vouloir dissoudre un mouvement réfractaire illustre la montée en puissance de la répression, et donc la volonté d’affrontement et d’étouffer toute contestation, y compris par la violence.

Le problème épineux du pouvoir est que le mouvement des Soulèvements de la terre (ou quelle que sera sa nouvelle dénomination) va bien au-delà de courants militants, politiques ou syndicaux. Il s’abreuve à toutes les strates de la société, jeunes angoissés, Gilets jaunes délaissés, scientifiques ignorés, exilés intérieurs, intellectuels atterrés, foyers déclassés, etc., toute la diversité d’un peuple qui se rebelle, écartelé entre l’enchaînement des fléaux de l’anthropocène et l’emprise des pouvoirs complices, politique et économique.

L’impuissance des luttes précédentes

Agrandissement : Illustration 4

La contestation et l’activisme anticapitaliste et pour l’environnement prend ses racines dans les années 1970 et a connu des flambées de violence à hauteur des enjeux pour les intérêts étatiques : mouvement anti-nucléaire, Larzac… Malgré leur importance et leur vitalité, les actions sont restées limitées à une partie militante et jeune de la société. Après la spontanéité est venu le temps de l’action politique qui s’est lamentablement noyée dans les concours d’égos et la corruption par attribution de strapontins éjectables dans les gouvernements. Les organisations écologistes, grandes et petites, ont pris le relais sur le terrain de la communication et des « coups », et se sont retrouvées prises aux pièges de l’institutionnalisation, des ambiguïtés pour leurs budgets. Les associations écologistes locales luttent pied à pied, souvent par recours juridiques, mais les voies légalistes sont dépendantes de textes établis par l’élite politique, de plus en plus perméable aux pantouflages privé/public et aux lobbies industriels qui dictent (littéralement) nombre de textes législatifs. Enfin, est arrivée la désobéissance civile brandie par une jeunesse en état d’éco-anxiété, en mal d’avenir, utilisant l’action de lèse-culture bourgeoise pour créer l’électrochoc d’une prise de conscience.

Avec un maigre résultat : le ventre mou de la bourgeoisie s’accroche au maintien de sa normalité (voir les kilomètres de SUV en route vers les littoraux) ; les couches populaires ne peuvent que subir dans leurs passoires thermiques ; les élites continuent d’avoir l’œil fixé sur l’indice de croissance. Ce n’est pas du climato-scepticisme, mais un dessein idéologique qui nie l’évidence d’une nécessaire sobriété radicale qui remettrait en cause leur cassette et leur pouvoir. Les manifestations, aussi monstres soient-elles, les actions de désobéissance civile, les actions de com’ spectaculaires, les appels aux boycotts, n’ont pas fait fléchir la courbe d’émissions de gaz à effet de serre ni les autres fléaux de l’anthropocène ‒ seule la pandémie de covid-19 et ses confinements y sont parvenus.

Aujourd’hui, les Soulèvements de la terre, convergence des différentes luttes, des territoires, des modes d’action, représentent un mouvement dont la force et l’intensité sont à la hauteur de l’urgence et de la répression armée du pouvoir. « La France est désormais un pays dans lequel a été déclaré illégal un mouvement dont se réclament la lauréate nationale du prix Nobel de littérature, le dernier titulaire de la chaire Anthropologie du Collège de France, des centaines d’artistes, de parlementaires, d’enseignants, d’universitaires et de chercheurs, ainsi que des partis politiques, des associations par ailleurs déclarées d’utilité publique, des syndicats d’agriculteurs ou de magistrats », écrit Stéphane Foucart, éditorialiste du « Monde ».4 Pourtant, il n’a pas suffi au gouvernement, poussé par le lobbyisme du syndicat patronal de la FNSEA, de tenter de bâillonner les lanceurs d’alerte anti-bassines en annonçant, sur un air martial, la dissolution des Soulèvements de la terre. Ces jours-ci, les embastillements ont commencé avec des condamnations à de la prison ferme. Le ministre de l’Intérieur, en les qualifiant d’« éco-terroristes », leur a apposé une cible judiciaire et policière sur le dos, les assimilant à des groupes armés djihadistes ou néofascistes. A-t-on constaté la même mobilisation de l’appareil d’état, tout au long des dernières décennies, contre les actions commandos violentes et destructrices de biens de la part des patrons de la FNSEA, questionne Stéphane Foucart dans ce même article. Des violences documentées par le site « basta.media » dont une séquestration ministérielle, rien de moins.5

De quelles violences parle-t-on ?

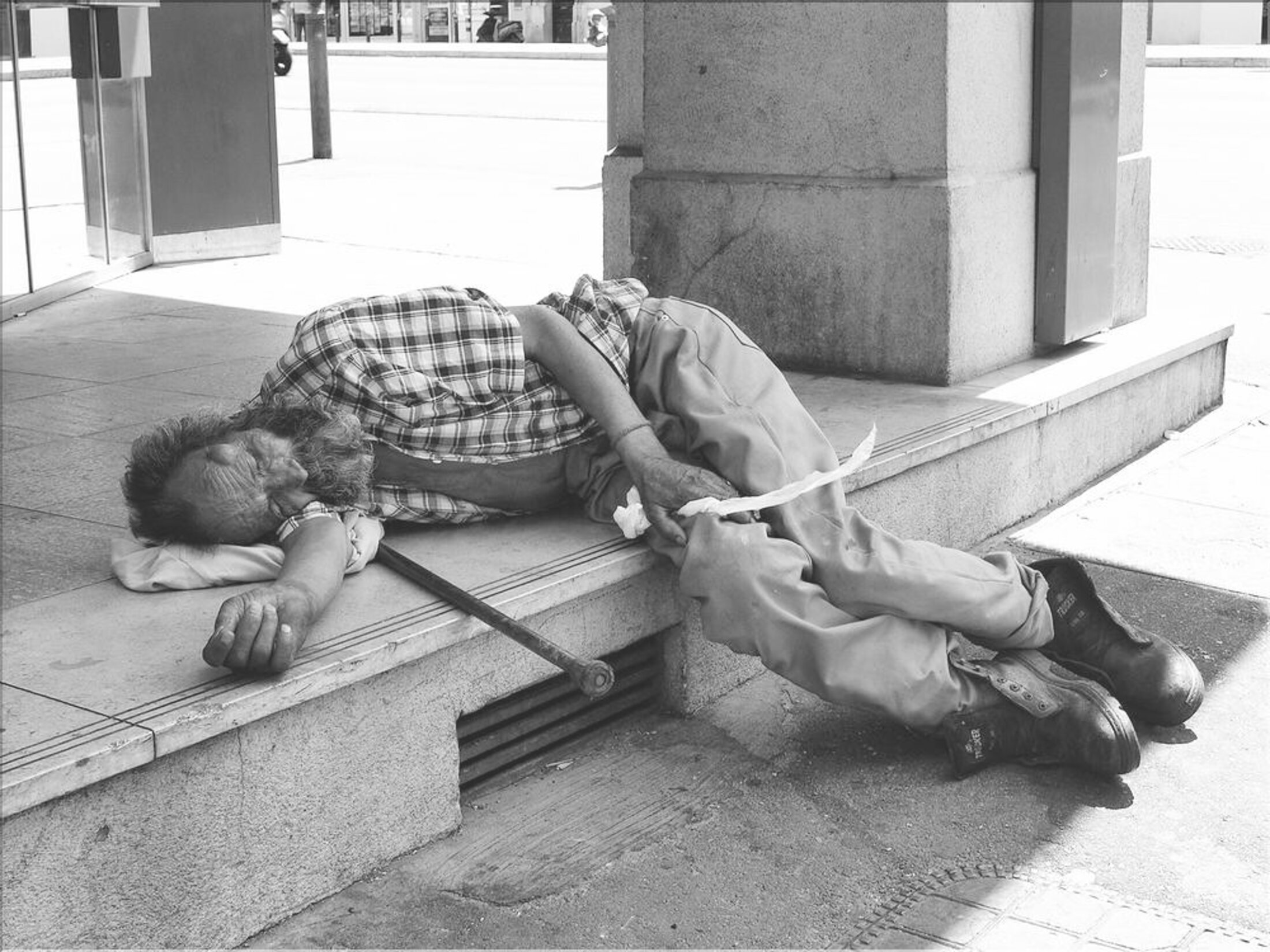

Agrandissement : Illustration 5

De quelles violences parle-t-on ? Contre les personnes, contre des biens matériels ? Quelles sont les violences légitimes ? Celles de patrons de l’agriculture industrielle, « mangeurs de terres », surveillants d’élevages concentrationnaires, qui veulent préserver des patrimoines privés au détriment de l’intérêt communautaire ? Celle d’industriels cyniques qui dispensent à prix d’or leur chimie mortelle en dissimulant leurs dévastations sur nos corps et notre environnement ? Ou celle des gens ordinaires qui veulent partager les ressources en sauvegardant le patrimoine commun dans un environnement socialement et biologiquement protecteur ‒ à supposer que le désarmement de structures mortifères et prédatrices soit une violence ‒ ? Il semble que la violence régalienne, sensée rétablir un équilibre, a choisi son camp. Le conflit est donc ouvert entre la plus grande partie des peuples qui sont et seront les premières victimes du désastre, et les puissances institutionnelles et capitalistes, destructrices et cobelligérantes.

Les méthodes de ces pouvoirs reposent sur le mensonge, du discours politique aux techniques marketing. Dans « Du mensonge à la violence »,6 Hannah Arendt montre comment, en usant du mensonge, un gouvernement peut conduire les citoyens à chercher une riposte à travers des mouvements tels que la désobéissance civile et peut les pousser à adopter des comportements de violence, ce qui l’amène à considérer que la violence institutionnelle, qui devient une méthode de gouvernement dans une démocratie en mode dégradé, est plus dangereuse que la violence physique qui peut en découler. Ce fonctionnement en mode dégradé s’illustre jusque dans les textes sensés faire progresser la cause environnementale, dénaturés, affaiblis par les lobbies industriels et les minables manœuvres politiciennes, comme ce fût le cas pour le texte de loi européen sur la « restauration de la nature », sauvé de justesse (336 voix pour et 300 voix contre) mais nettement amoindri dans son ambition, pourtant loin d’être démesurée. Devant le parlement manifestaient FNSEA et apparentés face aux militants de l’environnement. Les députés ont-ils voulu maintenir un équilibre, un « en même temps » pacificateur ? Un équilibre qui va sans doute réjouir les tenants du statu quo mais qui ne sauvera pas ce qui peut l’être face aux forces telluriques déclenchées par le capitalisme.

Peur de l’avenir

Agrandissement : Illustration 6

Cornélius Castoriadis estimait aussi qu’ « une collectivité autonome a pour devise et pour autodéfinition : “nous sommes ceux qui avons pour loi de nous donner nos propres lois.” » 7 Faisons ce constat : qui a la main sur la fabrique de la loi ? L’élite représentative et professionnelle et les lobbyistes industriels qui ont porte ouverte chez la précédente ou le citoyen lambda, administré à qui est seulement demandé un bulletin de vote/chèque en blanc et de petits gestes pour la planète ? Comme toutes les guerres, elles sont décidées, au même titre que les lois, par une poignée de politiques, de galonnés et de grands patrons aux manettes du pouvoir. Nous n’avons donc d’autre choix que de lutter pour notre vie actuelle et future, pour celle de nos enfants et des générations suivantes. Nous n’aurons d’autres choix que de réinventer les maquis et les actions clandestines, les raids de désarmement des machines et des bassines, les tracts d’alerte et de mobilisation placardés sur les murs et les réseaux, de recréer, à l’image des Conseils ouvriers,8 des Conseils populaires de défense. Seules les atteintes aux personnes ne sont pas envisageables, contrairement aux actions commandos néo-fascistes. Si les actions actuelles se déroulent le plus souvent sur une note festive, elles n’occultent pas la colère voire le désespoir et donc la révolte. Un reportage d’« Envoyé spécial » (9/02/23)9 documentait la motivation de jeunes activistes « écologistes radicaux » à travers trois portraits, animatrice pour enfant, informaticien ou chercheur. « Devoir en arriver là ne me fait vraiment pas plaisir, et même un peu peur, raconte Rachel. […] Mais ce qui me fait vraiment peur, ajoute-t-elle, c’est mon avenir […] J’ai 20 ans, je me dis que dans dix ans, ce sont des millions de gens sur les routes, que c’est des famines, des guerres, et qu’en plus de ça, il n’y a quasi aucune chance que je meure de vieillesse. » Quand un pouvoir pousse sa jeunesse à une telle détresse, il y a le feu à la maison.

1. « L’ère du réchauffement climatique est terminée, place à l’ère de l’ébullition mondiale », a asséné jeudi le secrétaire général de l’ONU alors que juillet 2023 est le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète et que les incendies ravagent l’hémisphère nord et la forêt tropicale africaine.

3. Cornelius Castoriadis, « Démocratie et relativisme, Débat avec le MAUSS », (1994), éd. Des Mille et une nuits.

4. https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/07/16/il-y-a-des-violences-que-l-etat-affronte-et-d-autres-auxquelles-il-consent_6182160_3232.html.

5. https://basta.media/chronologie-60-ans-d-actions-violentes-faut-il-pour-autant-dissoudre-la-FNSEA.

6. « Du mensonge à la violence, Essais de politique contemporaine », (1972) réédité par éd. Calmann Lévy (2014).

7. « Quelle démocratie ? », Cornelius Castoriadis, éd. Du Sandre, tome 2 p. 91.

9. « Un bon vieux conseil d’ouvriers. Penser l’autogestion à partir de l’expérience des conseils ouvriers », dans « Z », Revue itinérante d’enquête et de critique sociale (2010/1 n°3, P. 88 à 93). https://www.cairn.info/revue-z-2010-1-page-88.htm.